- •Этиология опухолей

- •1. Канцерогены химической природы

- •2. Радиация

- •Доброкачественные и злокачественные опухоли

- •Супрессоры клеточной пролиферации

- •Супрессоры клеточной пролиферации

- •Неограниченный пролиферативный потенциал

- •Поддержание и стимуляция ангиогенеза.

- •2. Лимфогенный путь

- •3. Гематогенный путь

- •Механизмы противоопухолевой защиты и механизмы избегания опухолью иммунного ответа

- •Клинические проявления опухолей

- •Классификация и проявления паранеопластических синдромов

- •Наиболее широко используемые онкомаркеры

2. Лимфогенный путь

Транспорт опухолевых клеток через систему лимфатических сосудов характерен для карцином, реже этот же путь диссеминации могут использовать и саркомы. Сами опухоли не содержат функционирующих лимфатических сосудов. Поэтому путем лимфогенной диссеминации являются лимфатические сосуды тканей вокруг опухоли.

При лимфогенной диссеминации характерен определенный последовательность вовлечения лимфатических углов, расположенных по ходу сосудов, направляющихся из пораженного опухолью органа. Например, карциномы молочной железы, расположенных обычно в верхнем наружном квадранте, как правило, метастазируют в подмышечные лимфатические узлы. В отличие от этого, опухоли, расположенные во внутренних квадрантах, диссеминируют в лимфатические узлы, расположенные вдоль внутренних грудных артерий. При этом метастазы могут развиваться сначала в подключичных, а затем в надключичных лимфатических узлах. Карциномы легких в первую очередь дают метастазы в расположенные вокруг ворот трахеобронхиальные и медиастинальные лимфатические узлы. Однако в ряде случаев ближайшие лимфатические узлы могут и не вовлекаться в диссеминацию метастазов благодаря наличию анастомозов между лимфатическими сосудами и венами, либо вследствие обструкции лимфатических сосудов и синусов при воспалении или действии радиации.

Во многих случаях, региональные лимфатические узлы работают как эффективный барьер на пути распространения опухолевых клеток. Поэтому увеличение регионарных лимфатических узлов при опухолях может быть связано с:

Распространением и ростом опухолевых клеток

Реактивной гиперплазией – за счет иммунного ответа, пролиферации и дифференцировки лимфоцитов в ответ на опухолевую инвазию

Это обосновывает необходимость биопсии регионарных лимфатических узлов при их увеличении у пациентов с опухолями.

3. Гематогенный путь

Гематогенный путь метастазирования более характерен для сарком, и реже встречается при карциномах. Чаще пенетрации опухолевыми клетками подвергаются венозные сосуды, поскольку артерии имеют более толстую стенку. Артериальный путь распространения наблюдается при транспорте опухолевых клеток через легочные капилляры, артериовенозные анастомозы в легких, или когда легочные метастазы формируют опухолевые эмболы.

На пути распространения гематогенным путем влияет ряд факторов, включая пути венозного от первичного места опухолевого роста. Наиболее частыми мишенями метастазов являются печень (через портальную систему) и легкие (возврат венозной крови из большого круга кровообращения). Почечная карцинома часто инвазирует ветви почечной вены, оттуда опухолевые клетки распространяются в нижнюю полую вену, достигая правых отделов сердца. Гепатоцеллюлярная карцином пенетрирует портальные и печеночые сосуды, по ним мигрируя в основные венозные сосуды. Такой рост внутри венозных сосудов не всегда сопровождается массированной диссеминацией.

Злокачественные опухоли, развивающиеся вблизи позвоночного столба, часто распространяются по паравертебральным сплетениям к позвоночнику. Такой путь распространения характерен для карцином щитовидной железы и простаты.

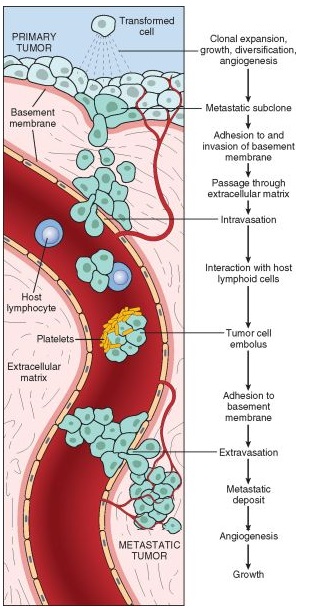

МЕХАНИЗМЫ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ

Инвазия является отличительным признаком злокачественных опухолей, определяя способность к метастазированию. При метастазировании миллионы опухолевых клеток поступают в циркуляцию и могут диссеминировать в удаленные органы и ткани.

Метастатический каскад включает:

Инвазию через межклеточное вещество (МКВ)

Сосудистую диссеминацию опухолевых клеток и их колонизацию в других органах

В норме ткани разграничены между собой с помощью базальных мембран и интерстиция (соединительной ткани). В состав межклеточного вещества соединительной ткани входят коллагены, гликопротеины и протеогликаны. Опухолевые клетки могут взаимодействовать с МКВ и способны пенетрировать базальную мембрану. Это связано с секрецией ферментов – матриксных металлопротеиназ, разрушающих компоненты МКВ и БМ. Для инвазии карцином (злокачественных опухолей эпителиального происхождения) характерен следующий каскад событий:

Потеря межклеточных контактов (утрата экспрессии Е-кадгеринов)

Деградация МКВ (металлопротеиназы. Например, ММР-9 разрушает коллаген 4 типа в составе БМ, ММР-2 – разрушает коллагеновые волокна и протеогликаны соединительной ткани)

Прикрепление в новым компонентам МКВ (интегриновые рецепторы)

Миграция (активный цитоскелет)

Рисунок. Метастатический каскад (А) и механизмы инвазии опухолевых клеток.

Опухолевые антигены

Опухоли экспрессируют два типа антигенов:

опухолеспецифические антигены – присутствуют только в опухолевых клетках, и отсутствуют в нормальных клетках

опухоль ассоциированные антигены – присутствуют в опухолевых, и могут быть в нормальных клетках

Основные классы опухолевых антигенов:

1. Продукты мутировавших генов. Ввиду генетической нестабильности опухолевых клеток, возможны мутации многих генов, что ведет к образованию широкого спектра аномальных белков, которые могут экспронироваться на клеточной поверхности в комбинации с молекулами I класса MHC. Такие опухолевые белки могут распознаваться клетками иммунной системы - CD8+ цитотоксическими T-лимфоцитами. Кроме того, опухолевые антигены могут распознаваться антиген-презентирующими клетками (АПК) с помощью II класса МНС. Такие антигены фагоцитируются, подвергаются процессингу в АПК и презентируются CD4+ T-хелперам. В ряде случаев у онкопациентов в крови циркулирует значительное количество CD4+ и CD8+ T-лимфоцитов, которые могут распознавать продукты аномальной экспрессии опухолевых клеток, включая RAS, p53, и BCR-ABL белки. Иммунизация мутировавшими RAS и p53 стимулирует активность цитотоксических Т-лимфоцитов и способствует активации иммунного ответа против опухоли.

2. Повышенная экспрессия белков. Опухолевыми антигенами могут нормальные белки, но экспрессируемые в аномальном количестве. Например при меланомах наблюдается повышенная экспрессия тирозиназы – фермента, вовлеченной в метаболизм тирозина и образование меланина.

3. Опухолевые антигены, продуцируемые онковирусами. Поскольку вирусы могут быть канцерогенами, запускающими опухолевую трансформацию, продукты их ДНК могут использоваться как маркеры опухолевого роста – например, антигены вируса папилломы человека (HPV) широко используются на практике при диагностике рака шейки матки

4. Онкофетальные антигены – белки, которые экспрессируются в опухолевых клетках и эмбриогенезе, но отсутствуют в зрелых тканях взрослого человека. Примеры α-фетопротеин (AFP).

5. Измененные поверхностные гликолипиды и гликопротеины. Большинство опухолевых клеток экспрессирует аномально высокий уровень поверхностных гликопротеинов и гликолипидов, которые могут быть диагностическими маркерами и мишенями терапии. К таким молекулам относятся ганглиозиды, антигены групп крови, муцины.

6. Тканеспецифические антигены - дифференцировочные антигены – например, CD20 – маркер В-лимфоцитов.