Лекции / Kurs_lektsiy_po_patofiziologii_Ch_4_2018

.pdfГлюкостеромы среди различных опухолей коры надпочечников наиболее распространены. Причём, доброкачественные аденомы встречают чаще (в 4-5 раз) у женщин, а злокачественные опухоли – примерно с одинаковой частотой у лиц обоего пола.

При развитии гиперкортицизма центрального генеза речь идёт о болезни Иценко-Кушинга, а при развитии гиперкортицизма периферического генеза – о синдроме Иценко-Кушинга.

•При болезни Иценко-Кушинга выявляют избыточный синтез КРФ и/или АКТГ и двусторонний гиперкортицизм (двустороннюю вторичную гиперплазию преимущественно клеток пучковой зоны).

•При синдроме Иценко–Кушинга обнаруживают гиперкортицизм (чаще одностороннюю первичную гиперплазию надпочечников) и сниженный синтез КРФ гипоталамусом и АКТГ гипофизом (возникающий по механизму отрицательной обратной связи), а также отсутствие тормозящего функции коры надпочечников действия экзогенных глюкокортикоидов (кортизона, преднизона, преднизолона, дексаметазона, триамцинолона и др.) и сниженную ответную реакцию коры надпочечников на экзогенный АКТГ.

Клинически болезнь и синдром Иценко-Кушинга схожи. Однако при болезни выявляют больше неврологических, половых и других расстройств, чем при синдроме. Основные клинические проявления, как болезни, так и синдрома Иценко-Кушинга обусловлены избыточным образованием глюкокортикоидных гормонов.

Гиперфункция сетчатой зоны коры надпочечников

Возникает в результате повышенного образования половых гормонов клетками сетчатой зоны. Патология может иметь как центральное, так и периферическое происхождение, то есть может быть как вторичной, так и первичной. В первом случае, гиперплазия клеток сетчатой зоны возникает вследствие чрезмерного синтеза гонадолиберинов гипоталамусом и/или синтеза гонадотропинов гипофизом. Во втором случае, в результате врождённой вирилизирующей гиперплазии сетчатого вещества коры надпочечников или гормональноактивных опухолей (андростеромы или кортикоэстромы).

Клинически врождённая гиперплазия сетчатой зоны коры надпочечников проявляется в виде адреногенитального синдрома. Послед-

ний обычно возникает в результате генетически или внутриутробно

69

возникающего дефицита преимущественно 21-гидроксилазы, что приводит к дефициту глюкокортикоидов, избытку АКТГ, увеличению количества андрогенных предшественников и синтеза андрогенов в коре надпочечников, торможению образования гонадолиберинов в гипоталамусе, гонадотропинов – в гипофизе, половых гормонов – в половых железах.

Улиц женского пола наиболее ярко этот синдром проявляется в виде женского псевдогермафродитизма, особенно в детском возрасте:

•вторичные половые признаки, характерные для лиц мужского пола: 1) соответствующие форма и размеры наружных половых органов (в частности, резко гипертрофированный клитор); 2) оволосение, строение тела и появление голоса по мужскому типу;

•первоначально отмечают быстрое увеличение скелетных мышц и роста тела, а затем – преждевременное окостенение эпифизов трубчатых костей, приводящее к замедлению и прекращению роста.

Улиц мужского пола развитие этого синдрома приводит к преждевременному половому созреванию (ускорению развития наружных половых органов, скелетных мышц), раннему прекращению роста тела, а в дальнейшем – к недоразвитию семенников и нарушению сперматогенеза.

Вирилизирующие опухоли сетчатой зоны надпочечников в виде андростером и кортикоэстром встречаются редко.

•Андростеромы чаще развиваются у женщин до 35 лет. Проявляются андрогенизацией телосложения и преждевременным физическим и половым развитием. Однако, их выявляют и у лиц мужского пола. У взрослых мужчин заболевание диагностируют с трудом. При андростероме (в отличие от врождённого адреногенитального синдрома) содержание АКТГ в крови не увеличено, а экскреция с мочой 17-кетостероидов резко повышена.

•Кортикоэстромы описаны только у мужчин. Они проявляются феминизацией телосложения, развитием грудных желёз, гипотрофией яичек и др.

Гиперфункция различных зон коры надпочечников

Клинически чаще проявляется развитием гипертрофии или гормональноактивных опухолей двух или всех трёх зон коры надпочечников.

70

Наряду с явлениями глюкокортикоидного гиперкортицизма (синдрома Иценко-Кушинга или гормонально-активной опухоли пучковой зоны) нередко выявляют признаки вирилизации (врождённого адреногенитального синдрома, андростеромы или кортикоэстромы) и/или признаки альдостеронизма (как первичного, так и вторичного).

Гипофункция коры надпочечников

Может быть парциальной и тотальной, острой и хронической.

Изолированная (парциальная) недостаточность клубочковой,

пучковой или сетчатой зон развивается сравнительно редко. Обычно она возникает в результате наследственного или приобретённого дефекта ферментов, ответственных за биосинтез тех или иных кортикостероидных гормонов, а также снижения количества и/или чувствительности соответствующих гормональных рецепторов. Изолированный гипокортицизм развивается редко.

Чаще возникает тотальная (сочетанная)недостаточность син-

теза кортизола, альдостерона и/или надпочечниковых половых гормонов. Клинически проявляется общей мышечной слабостью и быстрой утомляемостью, артериальной гипотензией, развитием брадикардии, слабости сердечных сокращений, гипонатриемией, гиперкалиемией, коллаптоидных и обморочных состояний и т.д.

Острая надпочечниковая недостаточность развивается в ре-

зультате внезапного уменьшения или прекращения инкреции различных кортикостероидных гормонов, обусловленного двусторонним повреждением коры надпочечников.

Вэтиологии острой надпочечниковой недостаточности (ОНН) большое значение имеют травмы, кровотечения, операции (в том числе удаление одного надпочечника), острые токсикоинфекции, кровоизлияния в надпочечники, аутоиммунная патология, тяжёлая физическая нагрузка, неадекватная глюкокортикоидная (в том числе при синдроме отмены гормонов), антикоагулянтная и фибринолитическая терапия.

Впатогенезе ОНН лежит декомпенсация водно-солевого, углеводного и других видов метаболизма, развитие острой сердечнососудистой недостаточности.

Основные клинические проявления ОНН: 1) коллапс, быстро про-

грессирующая адинамия, нарушение сознания, эпилептиформные су-

71

дороги; 2) рвота, диарея, дегидратация организма; 3) уменьшение количества внеклеточной жидкости, ОЦК; 4) снижение содержания ионов Na+ в крови; 5) увеличение содержания ионов К+ в крови и клетках (особенно в миокарде), уменьшение выделения калия с мочой; 6) развитие гипогликемии; 7) уменьшение запаса гликогена в печени, скелетных мышцах, сердце, гипогликемическая кома; 8) снижение количества конечных продуктов азотистого обмена; 9) нарушение катаболических и анаболических процессов.

Хроническая надпочечниковая недостаточность. Различают первичную и вторичную хроническую надпочечниковую недостаточность (ХНН). Первая бывает вызвана повреждением коры надпочечников, вторая – недостатком или прекращением секреции АКТГ гипофизом.

Вэтиологии ХНН большое значение имеют аутоиммунные процессы, хронические инфекции (туберкулёз, сифилис, кандидозы и др.), интоксикации, гормонально-неактивные опухоли, тромбозы и эмболии сосудов коры надпочечников, гипертоническая болезнь, аутоиммунный процесс в надпочечниках и других органах.

Впатогенезе ХНН основное значение имеет постепенно нарастающее снижение синтеза глюкокортикоидов, минералокортикоидов, андрогенов.

Основные клинические проявления ХНН: 1) гиперпигментация кожи и слизистых оболочек (в результате повышенного отложения в них меланина из-за резкого увеличения секреции АКТГ); 2) артериальная гипотензия (сопровождается головокружениями, обморочными состояниями и др.); 3) миокардиодистрофия, аритмии сердца;

4)ухудшение реологических свойств крови; 5) ослабление выделительной функции почек; 6) общее похудание организма (в результате снижения аппетита пищеварения, уменьшения массы тела, особенно мышечной ткани, повышения потерь жидкости с мочой, рвотой, калом); 7) прогрессирующее расстройство обмена веществ, особенно углеводного и белкового; 8) гипонатриемия и гиперкалиемия; 9) снижение анаболизма и усиление катаболизма белков в печени, скелетных мышцах и других органах и тканях;10) развитие гипогликемии вплоть до гипогликемических состояний, уменьшение запасов гликогена в печени, мышцах, миокарде; снижение биосинтеза; 11) снижение функций половых желёз (нарушающее репродуктивные процессы

72

и беременность); 12) нервнопсихические нарушения (астенизация, апатия или раздражительность, расстройства памяти и др.), частые инфекции, дистрофические расстройства).

4.7.2. Патология мозгового вещества надпочечников

Выделяют недостаточность и избыточность образования и/или секреции катехоламинов (адреналина – А, норадреналина – НА, изопропиладреналина) хромаффинной тканью надпочечников.

Недостаточность надпочечниковых катехоламинов (КА) клини-

чески обычно не проявляется, так как в организме присутствует достаточное количество вненадпочечниковой хромаффинной ткани.

Гиперфункция мозгового вещества надпочечников возникает, как правило, в результате развития доброкачественной или злокачественной опухоли хромаффинной ткани (феохромоцитомы, хромофиномы, феохромобластомы). Опухоли чаще развиваются у лиц 25-50 лет.

У одних больных клинические расстройства при опухоли не проявляются, а у других – медленно прогрессируют. Любые интенсивные психоэмоциональные, болевые, физические и другие нагрузки провоцируют дополнительный выброс КА, а значит, усиливают различные клинические нарушения.

Наиболее характерные признаки гиперфункции хромафильной ткани надпочечников: 1) сердечно-сосудистые расстройства: тахи-

кардия, артериальная гипертензия (чаще кризового характера), ишемические, метаболические и некротические изменения органов, особенно миокарда (аритмии, стенокардия, прединфарктное состояние и инфаркт миокарда); 2) вегетативные и абдоминальные нарушения:

явления «острого живота», тошнота, рвота, олигурия, гипорексия, бледность, потливость и др.; 3) изменения метаболизма, особенно углеводного: гипергликемия, глюкозурия, развитие сахарного диабета и др.; 4) нервно-психические расстройства: ощущение тревоги, волне-

ния, страха, головные боли пульсирующего характера, мышечная дрожь и др.

4.8. Патология щитовидной железы

Проявляется разнообразными клиническими формами, характеризующимися повышенной, пониженной или нормальной секрецией

73

тиролиберина (ТРФ), тиротропина (ТТГ) и тиреоидных гормонов. При этом возможно изменённое и неизменённое соотношение свободных и связанных форм тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), а также морфофункционального состояния эпителиальной и соединительной тканей щитовидной железы (ЩЖ).

Вэтиологии расстройств ЩЖ большое значение имеют нервнопсихические, инфекционные, токсические и другие воздействия, а также наследственность.

Впатогенезе нарушений ЩЖ важное место занимают аутоиммунные, воспалительные, опухолевые процессы, расстройства нервной регуляции и кровообращения ЩЖ, систем детоксикации организма и др.

4.8.1. Гиперфункция щитовидной железы

Основные клинические формы гиперфункции щитовидной желе-

зы: 1) гипертиреоз (без явлений интоксикации); 2) тиреотоксикоз (с различной степенью выраженности интоксикации); 3) диффузный токсический зоб (ДТЗ); 4) тиреотоксическая опухоль (доброкачественная – аденома ЩЖ, злокачественная – рак ЩЖ); 5) узловатый гипертиреоидный зоб.

Впервые симптомы тиреотоксикоза были описаны итальянским учёным Флаяни в 1802 г.

ДТЗ (болезнь Грейвса-фон Базедова) – наиболее распространён-

ное заболевание ЩЖ, возникающее чаще (в 5-10 раз) у женщин 20-50 лет (рис. 9). ДТЗ рассматривают как генетическое, или наследственное, аутоиммунное заболевание, предрасположенность ассоциируется

сносительством определённых генов гистосовместимости.

Вэтиологии ДТЗ важное место занимает влияние комплекса патогенных факторов, в частности наследственная предрасположенность, стрессорные, инфекционные и инсоляционные воздействия.

74

Рис. 9. Диффузный токсический зоб, увеличивающий размеры шеи у молодой женщины

Патогенетическую основу ДТЗ составляет дефицит супрессоров Т-лимфоцитов, мутация запрещённых клонов хелперов Т- лимфоцитов, увеличение сенсибилизированных В-лимфоцитов, прогрессивно нарастающее образование аутоантител, оказывающих стимулирующее действие на ЩЖ (в связи с этим их назвали тиреостимулирующими иммуноглобулинами –TSIG), нарушение их связи с тиреоглобулинами, коллоидами, микросомальными и ядерными структурами ЩЖ. В активной фазе ДТЗ у 90 % больных определяют TSIG. Содержание ТРФ и ТТГ в крови больных чаще снижено, реже нормальное или повышено. Снижение обусловлено первичной гиперфункцией ЩЖ, повышение обычно развивается при первичной гиперфункции гипоталамуса или аденогипофиза.

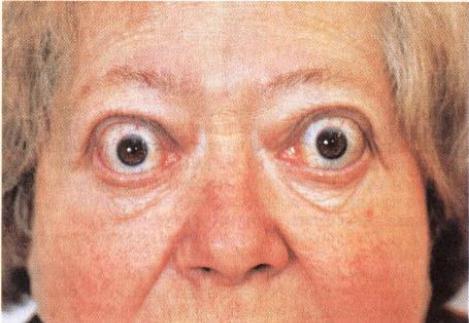

Клиническая картина ДТЗ определяется синдромом тиреотоксикоза. Постоянные проявления тиреотоксикоза: тахикардия (достигающая 120-150 сокращений сердца в минуту и более), зоб (увеличение объёма ЩЖ, рис. 9), пучеглазие (экзофтальм, рис. 10), тремор (дрожание пальцев рук, языка, реже всего тела). Заболевание проявляется многообразными дыхательными, нервно-психическими, эндокрин-

75

ными, гемодинамическими, пищеварительными, двигательными, глазными, метаболическими расстройствами. Они возникают довольно быстро, длительно сохраняются и прогрессируют.

Рис. 10. Эндокринная офтальмопатия. Выраженные экзофтальм

ипериорбитальная отёчность

4.8.2.Гипофункция щитовидной железы

Гипотиреоз – клинический синдром, вызванный длительным, стойким недостатком тиреоидных гормонов в организме или снижением их биологического эффекта на тканевом уровне.

Гипотиреоз может быть первичным (тиреогенным), вторичным (гипофизарным), третичным (гипоталамическим), а также периферическим, или тканевым (транспортным, или тиреоидрезистентным).

Первичный гипотиреоз возникает в результате аномалий (дисгенезий) или резекции ЩЖ, развития тиреоидита, проведения тиреостатической терапии, развития энзимопатий.

Вторичный гипотиреоз развивается вследствие гипофизарной недостаточности (пангипопитуитаризма), главным образом, из-за аденомэктомии, облучения гипофиза или изолированного дефицита ТТГ.

Третичный гипотиреоз возникает из-за угнетения в гипоталамусе синтеза и инкреции тиролиберина.

76

Периферический гипотиреоз развивается в результате усиленного связывания в крови и тканях, удаления из организма гормонов ЩЖ или возникновения тиреоидной резистентности.

В зависимости от тяжести течения первичный гипотиреоз может быть следующих видов: 1) латентный (субклинический) –

повышенное содержание ТТГ сочетается с нормальным содержанием Т4; 2) манифестный (клинически выраженный) – характеризуется гиперсекрецией ТТГ при пониженном содержании Т4 (различают компенсированную и декомпенсированную его формы); 3) тяжёлый (осложнённый) – проявляется развитием кретинизма, сердечной недостаточности, выпотами в полостях и др.

Манифестный первичный гипотиреоз в популяции встречают в 0,2-1 % случаев, субклинический – в 7-10 % случаев среди женщин и в 2-3 % – среди мужчин. За год около 5 % случаев субклинического гипотиреоза переходит в манифестный.

Гипотиреоз сопровождается развитием различных синдромов:

1) гипотермический; 2) дерматологический (отёки, одутловатое лицо, аллопеция и др.); 3) неврологический (поражение центральной и периферической нервной системы, проявляющееся сонливостью, заторможённостью, снижением памяти, гипорефлексией и др.); 4) сер- дечно-сосудистый (артериальная гипотензия, брадикардия, низкий вольтаж и отрицательный зубец T на ЭКГ и др.); 5) пищеварительный (гепатомегалия, гипокинезия жёлчных путей, гипо- и дискинезия толстой кишки, гипо- и атрофия слизистой оболочки желудка и др.); 6) анемический (железо-, фолиево- и В12-дефицитная; нормо-, гипо- и гиперхромная; нормо- и макроцитарная анемии); 7) гинекологический (поликистоз яичников, миома матки, аменорея, галакторея и др.);

8) хирургический (желчнокаменная болезнь и др.); 9) эндокринный

(ожирение, акромегалия, задержка полового созревания и др.); 10) психиатрический (депрессии, дерилий, гиперсомния и др.).

Проявляется в различных клинических формах. В детском возрасте – в виде кретинизма (эндемического или спорадического). У

взрослых – в виде микседемы и эндемического зоба.

Эндемический кретинизм характеризуется врождённым недоразвитием ЩЖ из-за её первичной гипоплазии и гипотрофии (в связи с нарушением деления, дифференцировки и созревания эпителиальных клеток ЩЖ). Может возникать и вторично (в связи с первичной недостаточностью гипоталамуса и/или аденогипофиза).

77

B патогенезе эндемического кретинизма чаще всего лежит не-

достаточность в пище и воде йода (то есть экзогенный его дефицит). Определённую роль могут играть и такие механизмы: 1) снижение способности ЩЖ поглощать и усваивать йодиды и ионы йода; 2) угнетение способности тиреоцитов окислять йодид и йод, что приводит к блокированию синтеза моно-, ди-, три- и тетрайодтиронинов; последние присутствуют в результате попадания в организм токсических как естественных, так и искусственных химических веществ (производных тиомочевины, тиоурацила, тиоцианатов, сульфаниламидов и др.).

Клинически характеризуется нервно-психическим, умственным и физическим недоразвитием организма. В зависимости от степени умственного недоразвития различают несколько степеней (форм) олигофрении: имбецильность, дебильность и идиотия. Часто возникает синдром глухонемоты. Больные отличаются низким ростом, коротким туловищем и конечностями, относительно большой («квадратной») головой, недоразвитыми первичными и вторичными половыми признаками. Улыбчивые, не агрессивны.

Спорадический кретинизм (болезнь Фагге) отличается тем, что недостаточность ЩЖ (или всей ГГТС) возникает в детском возрасте после временного периода нормального развития организма. Дефицит гормонов ГГТС или их биологической активности возникает в результате повреждения структур этой системы, особенно ЩЖ, из-за гипоксии, травм, интоксикации, кровоизлияний, воспалительных и аутоиммунных процессов, гормонально-неактивных опухолей, неполноценности ферментных систем, дефицита йода, усиленного связывания тиреоидных гормонов с белками крови, снижения количества и активности рецепторов, чувствительных к гормонам ГГТС, особенно ЩЖ. Характер нервно-психических, вегетативных и соматических расстройств примерно тот же, что и при эндемическом кретинизме. Однако степень их выраженности, как правило, меньшая, а поведение отличается определённой злобностью и агрессивностью.

Микседема взрослых возникает чаще в климактерическом и постклимактерическом периодах жизни и характеризуется разной степенью выраженности гипотиреоза. Больные отличаются вялостью, медлительностью мышления, движений, речи, апатичностью, сонливостью, ослаблением безусловных и условных рефлексов, памяти, снижением умственной и физической работоспособности, эмоцио-

78