Лекции / Kurs_lektsiy_po_patofiziologii_Ch_4_2018

.pdf

результате преобладания активности вестибуло-спинальной системы, приводящей к тоническим возбуждающим влияниям вестибулярных ядер на спинальные мотонейроны, которые находятся под тормозным контролем со стороны красных ядер, ответственных за активизацию мотонейронов мышц сгибателей.

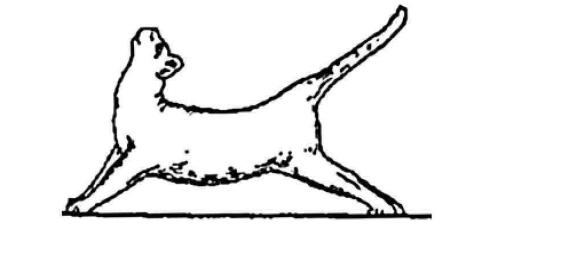

Рисунок 15. Децеребрационная ригидность у кошки

Таким образом, при выпадении тормозных влияний растормаживаются и гиперактивизируются, прежде всего, те нейроны, которые в норме находятся в состоянии тонического возбуждения.

Такой патологический процесс, как дефицит процесса торможения лежит в основе образования генераторов патологически усиленного возбуждения, (ГПУВ), патологической доминанты (ПД), патологических рефлексов и др.

Вкачестве примера дефицита процесса возбуждения в ЦНС можно привести растормаживание различных спинальных центров (половых, мочеиспускания, дефекации) при ослаблении тормозных влияний со стороны коры больших полушарий. Этим можно объяснить сексуальную распущенность, недержание мочи, непроизвольную дефекацию и др.

6.2.Денервационный синдром

Врезультате выпадения нервных (двигательных и вегетативных, эфферентных и афферентных) структур возникает комплекс многообразных изменений в постсинаптических структурах различных регулируемых ими органов и тканей.

Биологическое значение этого синдрома заключается в выпадении, снижении или извращении определённых функций, дефектно-

99

сти, инертности регуляции денервированных органов и тканей, нарушении их трофики (характера и интенсивности метаболических процессов), что проявляется развитием гипо- и дистрофии, а также повышением чувствительности клеточно-тканевых структур тех или иных органов к нейромедиаторам, гормонам и различным ФАВ.

Закон денервации структур организма, установленный В. Кенноном в 1937 г., гласит: «У денервированных тканей отмечается повышение чувствительности к действию медиаторов (например, денервированные скелетные мышцы реагируют на ацетилхолин значительно сильнее, чем до денервации)».

6.3.Синдром деафферентации

Врезультате выключения афферентации по автономным (вегетативным) и соматическим нейронам возникают нарушения в основном чувствительности, а также трофики и даже локомоции (движений) регулируемых ими рабочих органов и тканей. При денер-

вации полной деафферентации обычно не происходит в силу множественности афферентных входов в тело нейрона, а тем более в то или иное ядро ЦНС. Несмотря на это, функции данных нервных структур всё же существенно изменяются (обычно повышается возбудимость, нарушаются тормозные механизмы, формируется генератор патологически усиленного возбуждения и др.), а значит – нарушается деятельность и других зависимых от них регуляторных и исполнительных образований.

Вкачестве примеров можно привести следующие: 1) патологическаяимпульсация из центральной культи перерезанного нерва; 2) появление антигенов в деаферрентированном органе; 3) неадекватные (чаще повышенные) реакции деаферентированного органа на различные ФАВ (гормоны, медиаторы и др.); 4) расстройство генетического аппарата в деафферентированном органе.

6.4.Нейродистрофический процесс

Может формироваться в разных органах и тканях (в том числе, и в самой нервной системе) в результате выпадения или нарушения различных нервных влияний со стороны афферентных, ассоциатив-

100

ных и эфферентных нейронов (их тел и отростков) соматической и автономной нервной системы.

В его основе лежат следующие изменения.

Нейродистрофический процесс характеризуется нарушениями синтеза, секреции и/или действия нейромедиаторов, комедиаторов

(веществ, выделяющихся вместе с нейромедиаторами и играющих роль нейромодуляторов, которые обеспечивают регуляцию рецепторных и мембранных эффектов и участвуют в регуляции метаболических процессов), и трофогенов (макромолекулярных веществ, главным образом пептидов, осуществляющих собственно трофические влияния на нервные клетки и иннервируемые ими ткани).

Трофогены (трофины, нейротрофические факторы) образуются, главным образом, в нейронах (поступают в клетки-мишени, движутся антероградным способом с аксоплазматическим током нейрона), глиальных и шванновских клетках, а также в клетках-мишенях тканей и органов (движутся ретроградным способом). Трофогены также могут образовываться из белков крови и клеток иммунной системы.

Они обеспечивают не только разнообразные синаптические, но и несинаптические межклеточные взаимодействия, индуцируют трофи- ко-пластические и структурные процессы, дифференцировку, рост, развитие, как нейронов, так и различных иннервируемых ими клеточ- но-тканевых структур.

Нейродистрофический процесс может возникать в результате образовывания патотрофогенов (веществ, образующихся как в нейронах, так и в периферических тканях различных эффекторных структур). Патотрофогены индуцируют устойчивые патологические изменения в регулируемых нейронами исполнительных клеточнотканевых структурах. Обычно они возникают при значительных, грубых повреждениях не только нейронов, но и регулируемых ими тканей, сопровождающихся нарушениями их структурных, метаболических и физиологических процессов.

Нейродистрофический процесс усиливается при возникновении расстройств гемо- и лимфоциркуляции (особенно, микроциркуляции), энергетического и пластического видов обмена и различных трофических нарушений, возникающих как при органических (необратимых) повреждениях разных структур нейронов и нервных центров, так и при функциональных (обратимых) их изменениях (например, при неврозах).

101

7. ПАТОЛОГИЯ НЕЙРОНА

Включает следующие разнообразные по характеру и степени метаболические, структурные и функциональные расстройства различных нейронов соматического и/или автономного отделов НС. Последние могут быть обратимыми и необратимыми.

7.1. Нарушения проведения возбуждения по различным структурам нейронов

Возникают под действием различных экзогенных и эндогенных патогенных факторов при травмах, ишемии, энергетическом дефиците, демиелинизации нервных волокон и т.д.

Основными механизмами нарушений проведения возбуждения по нейронам становятся изменения мембранного потенциала, генерации и проведения потенциала действия по мембранам нейрона. Они проявляются изменением деятельности селективных каналов мембран, их проницаемости для различных ионов (прежде всего для Na+, K+, Са+2, Cl– и др.), возбудимости мембран и т.д.

7.2. Нарушения аксонального (антероградного и ретроградного) транспорта

Проявляются расстройствами транспорта по аксональным волокнам различных ФАВ (медиаторов, комедиаторов, трофогенов, патотрофогенов, ферментов, мономеров, ионов и др.). Эти нарушения возникают при расстройствах структуры, метаболизма и функций нейрофиламентов, микротрубочек и других внутриклеточных органелл, а также сократительных белков (актина и миозина).

Важную роль в их развитии играют дефицит содержания Са+2, макроэргов, витаминов (В1, В6, С, Е и др.) и других ФАВ.

7.3. Патология дендритов

Дендриты, их ветви и шипики – самые ранимые структуры нейронов.

Наибольшие расстройства возникают при повреждении шипикового аппарата дендритов, имеющего большое значение во взаимодей-

102

ствии их с дендритами, аксонами и телами других нейронов, формировании нейрональной памяти и т.д. Этот аппарат страдает при самых различных видах патологии (гипоксии, ишемии, интоксикациях, травмах, дистрессе).

7.4. Нарушения структурного гомеостаза нейронов

Проявляются парциальными или тотальными расстройствами различных структур нейронов (мембран, ядер, органелл, цитоплазмы).

Особое место в их развитии занимают повреждения клеточных и внутриклеточных мембран. В генезе последних повреждений важную роль играет избыток продуктов ПОЛ, свободных жирных кислот, недоокисленных метаболитов, цитокинов и многих других ФАВ. В итоге развиваются и прогрессируют различные дегенеративные и дистрофические процессы в нейронах, усиливающиеся при нарушении внутриклеточных регенеративных процессов (синтеза белков, образования мембран, органелл, нервных отростков, рецепторов и др.).

7.5. Расстройства процессов внутриклеточной сигнализации

Возникают как в нейронах, так и в регулируемых ими эффекторных клеткахв результате расстройства активности усилительных (пусковых) ферментов (аденилатциклазы, гуанилатциклазы, фосфолипазы С и др.), так и образования под их влиянием вторичных мессенджеров (ц-АМФ, ц-ГМФ, инозиттрифосфата, диацилглицерина), а также изменения содержания универсального внутриклеточного мессенджера Са+2. Всё это приводит к усилению или торможению активности протеинкиназ, изменяющих фосфорилирование и активность разных функциональных белков.

7.6. Расстройства деятельности синапсов и синаптической передачи возбуждения

Сопровождаются нарушениями пресинаптического и постсинаптического аппарата.

Пресинаптические расстройства возникают в результате изменений таких процессов:

103

1)поступление к пресинаптическим терминалям потенциала дей-

ствия;

2)синтез, депонирование и распад в них тормозных или возбуждающих медиаторов;

3)выделение медиаторов в синаптическую щель;

4)образование оксида азота (NO);

5)поступление и действие разных нейромодуляторов, трофогенов, патотрофогенов и других ФАВ;

6)энергетический и пластический обмен и т.д.

Постсинаптические расстройства обусловлены изменениями на

субсинаптических мембранах:1) количества и/или активности рецепторов, медиаторов, комедиаторов, трофогенов, патотрофогенов, гормонов, оксида азота и других ФАВ; 2) ферментов и субстратов, приводящих к нарушениям энергетического и пластического обменов и т.д.

7.7. Дефицит энергообеспечения нейронов

Возникает не только из-за нарушения окислительного фосфорилирования в митохондриях и недостатка субстратов окисления (особенно, глюкозы), приводящего к снижению образования макроэргов (АТФ, АДФ, креатинфосфата), но и из-за расстройства использования этих крайне необходимых для жизнедеятельности нервной ткани энергетических веществ. Потребность же нейронов (особенно, коры мозга) в энергообеспечении является самой высокой по сравнению со всеми остальными клетками организма человека.

7.8. Дефицит кислородного обеспечения деятельности нейронов

Формируется в результате развития различных видов гипоксии (тканевой, дыхательной, циркуляторной, гемической и др.), особенно при повышении потребности нейронов в кислороде. В силу высокой чувствительности нейронов (особенно коры больших полушарий головного мозга) к гипоксии довольно быстро развиваются нарушения сознания, условных и безусловных рефлексов, тормозных механизмов, возникают дегенеративно-дистрофические процессы в нервных структурах.

Интенсивная гипоксия не только сопровождает, но и усиливает многие формы патологии мозга. В то же время умеренная, незначи-

104

тельная гипоксия может активизировать метаболические процессы в нейронах, повышать их трофический и пластический потенциал, а также их адаптацию, резистентность и работоспособность организма.

7.9. Гибель нейронов

Может происходить в виде некроза (острого, отсроченного и отдалённого) и апоптоза.

Некроз – глубокая и необратимая дегенерация и деструкция разных по степени зрелости (обычно дифференцированных) нейронов под влиянием патогенных факторов.

Апоптоз–генетически запрограммированная естественная гибель потенциально слабых, как не достигших необходимой дифференцировки, так и старых нейронов.

Процесс апоптоза находится под контролем системы функционально связанных генов, как программирующих гибель нейронов, так и предупреждающих их гибель. Найдены вещества, способные не только ускорять, но и замедлять развитие апоптоза.

Кфакторам, активирующим апоптоз, относят танатины, особые патотрофогены, продукты распада сфингомиелина, дефосфорилирующие белки, фосфатазы и др.

Кфакторам, тормозящим апоптоз, относят некоторые протеин-

киназы (протеинкиназа С, тирозинкиназа и др.).

8.РАССТРОЙСТВА ИНТЕГРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Основными причинами патологических изменений интегративной деятельности НС (ИДНС) являются:

1)органические дефекты в межнейрональных связях нервных структур, приводящие к нарушению их нормальных (физиологических) функций;

2)формирование новых патологических нервных интеграций, не свойственных НС в норме.

Расстройства ИДНС проявляются в следующих видах: 1) пато-

логический рефлекс; 2) патологический парабиоз; 3) патологическая доминанта; 4) генератор патологически усиленного возбуждения в ЦНС; 5) патологическая детерминанта; 6) патологическая система;

105

7) недостаточность антисистемы; 8) патология нервной регуляции различных уровней организации организма.

Все перечисленные и открытые новые формы дизрегуляционной патологии НС имеют отрицательное биологическое значение.

8.1. Патологический рефлекс

Патологический рефлекс – рефлекторная реакция, ограничивающая приспособление организма к изменениям как внешней, так и внутренней среды и имеющая для него отрицательное биологическое значение. Патологические рефлексы могут быть безусловными и условными. Эти рефлексы отличаются прочностью и инертностью. Они обычно формируются на базе защитно-приспособительных рефлексов (рвота, кашель, чиханье, диарея). Любой рефлекс может стать патологическим, если в той или иной части его рефлекторной дуги или рефлекторного кольца произойдёт стойкое изменение, вызванное действием патогенного раздражителя.

Условиями возникновения патологических рефлексов становятся различные функциональные и (особенно) органические нарушения различных отделов нервной системы.

Патологические рефлексы обычно приводят к нарушениям нормальной регуляции или появлению новой патологической формы регуляции (например, рвоты у беременных при раздражении матки).

8.2. Патологический парабиоз

Патологический парабиоз – состояние стойкого (длительного), стационарного, неколеблющегося, локализованного в месте своего возникновения возбуждения, приводящего к нарушению проводимости в той или иной нервной структуре организма и имеющего для него отрицательное биологическое значение.

Патологический парабиоз сопровождается частичной или полной утратой способности нервной структуры к восстановлению нарушенных функций, имеет отрицательное биологическое значение для организма, снижает его приспособительные и резистогенные возможности, а также работоспособность и продолжительность жизни.

Ещё Н.Е. Введенским было показано, что в нервно-мышечном препарате при действии на него разнообразных повреждающих фак-

106

торов развиваются различные функциональные состояния (возбуждение, торможение, смерть).

В таблице 4 представлено пять наиболее часто встречающихся функциональных состояний возбудимых структур организма.

Таблица 4 Варианты функционального состояния возбудимой структуры

ДО |

|

|

ПОСЛЕ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Действия повреждающего фактора |

|

|||

|

|

|

|

|

|

А |

В |

С |

|

D |

Е |

|

|

|

|

|

|

покой |

деятельное |

парабиоз |

наркоз, |

СМЕРТЬ |

|

|

состояние |

|

|

торможение |

|

|

|

|

|

|

|

покой |

(состояние |

|

(состояние, |

|

|

|

возбуждения) |

|

пограничное со |

|

|

|

|

|

|

смертью) |

|

|

|

|

|

|

|

Для патологического парабиоза, в отличие от физиологического, характерны неблагоприятные последствия:

1)сохранение расстройств функций нервных образований;

2)восстановление функций нерва ограничено (оно частичное или его совсем нет);

3)иногда нарушение функций нерва заканчивается его гибелью;

4)снижение приспособляемости, резистентности и гомеостаза как нервных, так и других структур организма в целом.

В то же время патологический парабиоз имеет те же фазы, что и физиологический парабиоз (уравнительную, парадоксальную, наркотическую, тормозную и ультрапарадоксальную).

8.3. Патологическая доминанта

Патологическая доминанта (ПД) – главенствующий очаг стойкого возбуждения в определённом отделе ЦНС, ослабляющий активность соседних нервных центров путём «притягивания» к себе импульсов, адресованных соседним центрам.

107

В результате возникают значительные и даже необратимые изменения, ограничиваются приспособительные возможности организма, снижается его резистентность и гомеостаз, а восстановление нарушенных его функций возможно лишь частично, либо невозможно совсем. ПД так же, как и патологический рефлекс и патологический парабиоз, играет важную роль не только в усугублении тяжести, но и в увеличении продолжительности тех или иных заболеваний, патологических состояний, процессов, следовых реакций, а также в их возобновлении (рецидиве).

ПД, реализуемая, главным образом, на межклеточном уровне, обычно приводит к недостаточности сопряжённого торможения, а значит – к развитию нарушений физиологических систем, снижению и даже выпадению тех или иных функций ЦНС. Она нарушает инте-

гративную и адаптивную деятельность НС.

Различают несколько видов патологической доминанты: двига-

тельная (моторная), сенсорная (болевая), пищевая, половая и др.

Проявлением двигательной ПД является мышечное дрожание

(усиливается при вдохе и увеличении произвольных движений).

Проявлением болевой ПД может служить каузалгия (жгучая боль), возникающая при повреждении периферического нерва и приводящая к развитию очага застойного возбуждения в различных отделах ЦНС (проявляется, например, в виде болей в конечности в зоне иннервации повреждённого нерва).

Проявлением сенсорной ПД является истериозис нервных цен-

тров. Под ним понимают состояние нервного центра, возникающее при сильном или длительном раздражении чувствительного нерва и сопровождающееся торможением соответствующих нейронов рефлекторной дуги и повышением возбудимости других рефлекторных дуг. В результате этого даже незначительное раздражение другого чувствительного нерва даёт реакцию.

Проявлением пищевой ПД можно назвать анорексию (отсутствие аппетита при наличии пищи) и булимию (от греч. bus – бык, limos – голод), или «бычий голод», прожорливость.

Проявление половой ПД могут выступать либо отсутствие либидо (при наличии полового партнера), либо постоянное половое влечение.

108