Лекции / Kurs_lektsiy_po_patofiziologii_Ch_4_2018

.pdf

ных лейдигом и сертолеом) либо первичной или вторичной гиперпла-

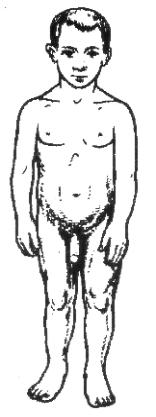

зии железистой ткани гонад. Сопровождается преждевременным (до 9-10 лет) половым созреванием и проявляется преждевременной гипертрофией наружных и внутренних половых органов, ранним и более сильным развитием вторичных половых признаков (рис. 14).

Рис. 14. Преждевременное половое созревание у мальчика 2,5 лет

Умальчиков под влиянием избытка андрогенов происходит более раннее развитие таких признаков: 1) оволосение тела по мужско-

му типу, особенно лобка, корня полового члена, медиальных поверхностей бёдер, подмышечных впадин, лица; 2) рост яичек, мошонки, полового члена (в длину и ширину); 3) пигментация кожи мошонки;

4)появление низкого голоса; 5) как развитие скелетных мышц и костей, так и прекращение их роста (внешне напоминают «маленьких геркулесов»).

При усиленном синтезе гонадотропинов рано созревают сперматозоиды, организм мальчика способен иметь детей, а при сниженном их образовании – не способен.

Удевочек под влиянием избытка эстрогенов происходит более раннее развитие таких признаков: 1) увеличение и уплотнение сос-

89

ков молочных желёз; 2) оволосение тела по женскому типу, особенно лобка в виде треугольника; 3) рост больших и малых половых губ, клитора и всего тела; 4) появление менструаций; 5) как развитие скелетных мышц, подкожной жировой клетчатки в области таза и бёдер, так и прекращение их роста.

У девушек и женщин избыточное образование эстрогенов сопровождается развитием персистирующих фолликулов (не достигающих полного созревания), что приводит к расстройству овуляции. При этом, как правило, отмечают расстройства менструального цикла, возникновение различного характера маточных кровотечений. Избыточный синтез прогестерона характеризуется развитием псевдобеременности с гипертрофией матки, молочных желёз и отсутствием менструаций.

5. ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ЭНДОКРИННЫХ РАССТРОЙСТВ

Лечение многообразных нарушений ЭС (её комплексов, отделов, звеньев) может быть этиотропным, патогенетическим, саногенетическим и симптоматическим. Оно должно быть своевременным, комплексным, длительным, преемственным и эффективным.

Этиотропная терапия направлена на устранение или ослабление действия на эндокринные и другие структуры организма различных патогенных факторов и неблагоприятных условий (травматизации, интоксикации, инфицирования, дефицита субстратов, витаминов, ФАВ, ионов и др.).

Патогенетическая терапия призвана устранить или ослабить различные по значимости патогенетические сдвиги в деятельности, как эндокринной системы, так и других регуляторных и жизнеобеспечивающих исполнительных систем, влияющих на скорость развития и характер течения эндокринопатий. Для этих целей назначают заместительную, стимулирующую, тормозящую или корригирующую терапию с помощью различных методов и средств, в том числе и гормонов.

Заместительную гормонотерапию проводят при абсолютной и относительной недостаточности той или иной эндокринной железы.

Стимулирующую гормонотерапию осуществляют путём введе-

ния соответствующего тропного гормона для дополнительной акти-

90

визации деятельности соответствующей периферической эндокринной железы.

Тормозящая гормонотерапия направлена на подавление чрезмерно повышенных функций центрального или железистого отдела того или иного эндокринного комплекса (ГГАС, ГГТС, ГГГС и др.).

Корригирующую гормонотерапию проводят в основном для це-

ленаправленного изменения контролируемых гормонами тех или иных жизненно важных метаболических, структурных и физиологических процессов в нарушенных органах и системах организма (например, для ликвидации или ослабления воспалительного отёка или рубцевания в жизненно важных образованиях, снижения интоксикации организма, нормализации резко нарушенного обмена веществ и т.д.).

Саногенетическая терапия призвана активизировать защитные, компенсаторные, приспособительные, восстановительные, в том числе репаративные процессы и механизмы на различных уров-

нях организации организма. Для этого используют различные лекарственные средства (витамины, фитоадаптогены, иммуномодуляторы, гормоны, микроэлементы и др.), немедикаментозные воздействия (закаливание, дозированные физические нагрузки, физиотерапию, иглорефлексотерапию и др.).

Симптоматическая терапия направлена на ликвидацию или ослабление симптомов и неприятных субъективных ощущений, вызванных эндокринопатиями или патологическими сдвигами сомати-

ческих и вегетативных функций. Для осуществления симптоматической терапии используют различные мероприятия, методы и средства, в том числе нелекарственные и лекарственные.

Гормоны для этиотропного и симптоматического лечения не используют, так как они в этом случае могут принести больше вреда, чем пользы.

Гормональные препараты назначают строго по медицинским показаниям для проведения преимущественно патогенетического и, частично, саногенетического лечения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Какими нарушениями в организме характеризуется патология эндокринной системы?

2.Дайте классификацию основных форм эндокринопатий.

91

3.Какова общая этиология и общий патогенез эндокринопатий?

4.Охарактеризуйте основные виды расстройств центрального отдела эндокринной системы.

5.Какие механизмы лежат в основе развития расстройств железистого отдела эндокринной системы?

6.Какие механизмы лежат в основе развития расстройств внежелезистого отдела эндокринной системы?

7.Назовите основные клинические проявления эндокринных заболеваний.

8.Назовите и кратко охарактеризуйте основные клинические формы гипофункции и гиперфункции гипоталамо-аденогипофизарной системы.

9.Какими расстройствами сопровождаются гипер- и гипофункция разных зон коры надпочечников?

10.Дайте определение понятий острой и хронической надпочечниковой недостаточности. Укажите их этиологию, патогенез и клинические проявления.

11.Каковы основные расстройства в организме при недостаточной и избыточной активности мозгового вещества надпочечников?

12.Перечислите и охарактеризуйте основные клинические формы, обусловленные гипо- и гиперфункцией щитовидной железы.

13.Дайте определение понятиям «тиреоидиты» и «зоб». Назовите и охарактеризуйте их основные виды и механизмы развития.

14.Каковы этиология, патогенез и клинические проявления гипопаратиреоза и гиперпаратиреоза?

15.Назовите и кратко охарактеризуйте основные формы патологии при гипо- и гиперфункции яичников.

16.Назовите и кратко охарактеризуйте основные формы патологии при гипо- и гиперфункции семенников.

17.Каковы принципы терапии эндокринных расстройств?

92

ЛЕКЦИЯ 31

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Нарушение деятельности нервной системы (НС) включает разнообразные патологические реакции, патологические процессы, синдромы и заболевания, обусловленные нарушениями многообразных звеньев центрального и периферического ее отделов и ответственные за нарушение взаимосвязанных, взаимовлияющих и взаимозависимых психических, соматических и вегетативных функций.

Количество различных нервных, нервно-психических и психосоматических заболеваний в настоящее время не только не уменьшается, а продолжает нарастать и приводить к увеличению обусловленных ими множественных видов патологии органов как регуляторных, так и исполнительных систем.

Патологию НС фактически следует рассматривать, как патологию нервно-гуморально-гормонально-иммунной регуляции жизнеобеспечивающих метаболических, структурных и физиологических процессов организма при решающей роли нервного аппарата.

Патология нервной системы приводит к нарушению способности организма выполнять следующие основные функции:

1)приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям окружающей и внутренней среды;

2)обеспечивать оптимальные (адекватные потребностям организма) метаболизм, структуру и функции различных уровней организации организма (от субклеточного до организменного);

3)сохранять гомеостаз путем устойчивой и мобильной регуляции, координации, интеграции и согласованной деятельности различных структур организма;

4)обеспечивать резистентность к действию разнообразных (психогенных, инфекционных и др.) патогенных факторов;

5)своевременно и полноценно восстанавливать нарушенные обменные, структурные и функциональные процессы при различных по виду и степени повреждениях и т.д.

93

1. ЭТИОЛОГИЯ РАССТРОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Нарушения деятельности НС вызывают разнообразные патогенные факторы, способные вызывать повреждения разных структур НС. Среди них можно выделить следующие их виды:

Первичные экзогенные – физические, химические, биологические факторы, лекарственные средства, психогенные, информационные и др. воздействия.

В частности, к первичным экзогенным патогенным факторам, вызывающим разнообразные повреждения НС, относятся вирусы бешенства и полиомелита, микробные и растительные токсины, яды змей, насекомых, ядохимикаты, отравляющие вещества, многие фармпрепараты, факторы, вызывающие дистресс, перегрузка мозга различной интенсивной психогенной информацией т.д.

Первичные эндогенные – продукты промежуточного и конечного обмена, интенсивно образующиеся при расстройствах деятельности различных внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, которые возникают при различных видах патологии (особенно при ишемии, гипоксии, воспалении, опухолях, интоксикациях, повреждениях, гипертириозе и т.д.);

Вторичные эндогенные – образующиеся в самой НС патотрофогены, аутоантигены, аутоантитела, нейротоксины, ингибиторы ферментов, ответственных за нейросинтез и разрушение нейромедиаторов, нейротрансмиттеров, нейропептидов и других, различных по строению и действию ФАВ.

На нервную систему может действовать один патогенный фактор, но чаще их несколько или много. В ответ на них обычно возникает комбинированный ответ НС. Он может сопровождаться усилением основного патологического процесса или появлением качественно нового ответа вследствие вовлечения новых структур в реакцию организма в одном либо в нескольких направлениях.

Важное место в развитии патологии НС отводят различным внутренним и внешним условиям: исходному функциональному состоянию НС, наследственности, конституции, возрасту, полу, состоянию гематоэнцефалического барьера, дефициту или избытку многообразных питательных веществ, времени года и суток, температуре, влажности, радиоактивным, космическим и другим влияниям.

94

2. ПУТИ ВЛИЯНИЯ ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Они могут быть прямыми и опосредованными (через нарушение, во-первых безусловно- и условно-рефлекторной, гуморальной, гормональной и иммунной регуляции; во-вторых, деятельности жизненно важных органов и систем; в-третьих, доставки и использования субстратов, электролитов, витаминов, ФАВ и т.д.).

При рассмотрении влияния патогенных факторов на нервную систему следует учитывать возможность их не только локального, но и обширного (генерализованного) действия на различные уровни, отделы и звенья нервной системы (соматические и вегетативные, центральные и периферические, чувствительные, двигательные, ассоциативные и другие структуры) или различные элементы нейрона (рецепторы, тело, волокна, синапсы), весь нейрон или группы нейронов.

Особенности расстройств деятельности НС, приводящие к разнообразным нарушениям функций органов, систем и организма в целом, зависят от таких факторов:

1)вида патогенного фактора, локализации, интенсивности и характера его повреждающего действия;

2)условий, в которых действует патогенный фактор (внутренних

ивнешних, благоприятных и неблагоприятных);

3)возможности объединения повреждённых и неповреждённых образований нервной системы в новую патологическую систему;

4)активности защитно-компенсаторно-приспособительных механизмов, как со стороны самой нервной системы, так и со стороны других регуляторных и жизнеобеспечивающих исполнительных систем организма (их лабильности, пластичности, резервных возможностей, реактивности, резистентности и др.).

Итогом интенсивного и/или длительного действия различных патогенных факторов и неблагоприятных условий на нервную систему обычно становится развитие тех или иных нарушений её регуляторной деятельности.

Важным путем влияния патогенных факторов на различные структуры центральной и периферической НС является их повышенная проницаемость через множество специальных барьеров:

1)миелиновые оболочки пучков нервных волокон и нервных пучков;

95

2)глиальные клетки, обеспечивающие трофику нейронов и защищающие нейроны от действия на них токсических факторов;

3)гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), образованный стенками сосудов и различными глиальными клетками и обеспечивающий защиту нейронов мозга от действия как экзогенных, так и эндогенных токсических веществ.

Следует отметить, что многие патогенные факторы могут проникать в различные структуры ЦНС как через кровь, так и невральным

ипериневральным путем. Такими путями в ЦНС могут поступать токсины (в частности, вирусы бешенства и полиомелита), недоокисленные вещества белков, липидов, углеводов и их комплексных соединений, особенно на фоне разнообразных форментопатий, органические и неорганические яды, которые повреждают оболочки и структуры, как нервных волокон, так и самих нейронов.

В частности, на фоне формирования дефектов лизосомальных ферментов как приобретенного, так и, особенно, наследственного характера, развиваются болезни накопления. К ним относятся липидозы (возникающие по аутосомно-рецессивному типу в результате угнетения фермента сфингомиелиназы), мукополисахаридозы, гликогенозы, также наследуемые по аутосомно-рецессивному типу и проявляющиеся многообразными расстройствами, в том числе, в ЦНС многих внутренних органов.

3.СТАДИЙНОСТЬ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В

НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

Она в значительной степени обусловлена внутренними эволюционно закрепленными закономерностями развития патологических процессов (включением и присоединением различных патогенетических факторов). Причём, каждая стадия характеризуется определёнными специфическими и неспецифическими, местными и общими, приспособительными и патологическими изменениями, направленность, степень и характер которых определяются следующими моментами:

1) природой первичных экзогенных и эндогенных патогенных факторов, а также вторичных эндогенных факторов;

96

2)вовлечением в ответную реакцию различных структур как нервной, так и других регуляторных и исполнительных физиологических систем, их реактивностью и резистентностью;

3)сохранённой, хотя и меняющейся в динамике патологического процесса, активностью разных механизмов надёжности (в том числе, резервных структур и др.);

4)устойчивостью и лабильностью механизмов защиты нервной системы (степенью активности антисистем и их изменений в динамике патологического процесса) и др.

4.СЛЕДОВЫЕ РЕАКЦИИ В ПАТОЛОГИИ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ

В развитии разнообразной патологии НС важное значение имеют следовые реакции.

Под следовыми реакциями НС понимают устойчивые, длительно сохраняющиеся скрытые обменно-структурно-функциональные изменения в виде следов бывшего (предшествующего) патологического процесса.

Следовые изменения могут сохраняться как на ранних, так и на поздних стадиях неполного выздоровления организма вследствие:

1)отчётливого ослабления патологических изменений,

2)активизации компенсаторно-приспособительных механизмов,

3)пластической реорганизации повреждённых структур и т.д. При этом различные новые (вторичные) патогенные воздействия

способны не только активизировать скрытые патологические изменения, но и нарушить саногенетические реакции и механизмы поврежденных образований НС, особенно, головного мозга, а в итоге приводить к развитию многообразных соматических и/или вегетативным расстройствам.

5. ИСХОДЫ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

Они могут быть самыми разнообразными, в частности, таки-

ми:

1)усиление патологического процесса;

2)появление нового патологического процесса;

97

3)формирование устойчивого патологического состояния;

4)переход в заболевание;

5)ослабление патологического процесса;

6)выздоровление (с полным или неполным восстановлением метаболизма, структуры и функций нервной системы).

6.ТИПОВЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В НЕРВНОЙ

СИСТЕМЕ

Они обычно сопровождаются расстройствами регулирующей, согласованной, координирующей и интегрирующей деятельности нервной системы в целом или её отделов и звеньев. Среди типовых патологических процессов, наибольшее значение имеют следующие.

6.1. Дефицит процесса торможения в ЦНС

Дефицит торможения в ЦНС, как правило, приводит к патологическому растормаживанию нервных структур, находящихся под контролем тех или иных тормозных структур.

Вышедшие из-под тормозного контроля нервные образования активизируются, становятся плохо регулируемыми, их деятельность перестаёт отвечать потребностям организма, что снижает его защитные, компенсаторные, приспособительные и гомеостатические возможности.

В условиях патологии какого-либо отдела ЦНС, связанного активирующими и/или тормозными влияниями с другими её отделами, изменяется деятельность этих нервных структур и зависящих от них функциональных и физиологических систем организма.

Экспериментальной моделью (синдромом) растормаживания центральных нервных структур служит децеребрационная ригид-

ность (рис. 15).

Она возникает в результате выпадения тормозных влияний со стороны надспинно-мозговых нервных структур, особенно со стороны красных ядер.

Этот синдром проявляется резким повышением тонуса мышцразгибателей, что наглядно видно на рис. 15. При этом конечности экспериментальной кошки сильно вытянуты, голова запрокинута назад, хвост приподнят. Децеребрационная ригидность развивается в

98