- •1. Анатомические особенности строения сердца человека (камеры сердца, клапанный аппарат сердца).

- •2.Физиологические свойства миокарда.

- •3.Электрические явления в сердце, автоматизм клеток миокарда.

- •4.Электрическая активность миокарда. Потенциалы действия разных отделов миокарда.

- •5.Функции проводящей системы сердца. Градиент автоматизма в миокарде.

- •6.Динамика возбудимости миокарда.

- •7.Экстрасистолия, причины ее происхождения и виды

- •8.Электрокардиограмма как метод оценки динамики распространения возбуждения в миокарде.

- •9.Характеристика стандартных, усиленных и грудным отведений экг.

- •10.Природа амплитудно-временных параметров экг, их нормативы.

- •11. Нагнетательная функция сердца. Факторы наполнения камер сердца кровью и изгнания крови из камер сердца. Роль клапанного аппарата сердца.

- •12.Сердечный цикл. Периоды и фазы сердечного цикла, их продолжительность.

- •13.Кровяное давление в предсердиях и желудочках в разные фазы сердечного цикла.

- •14.Сердечный выброс (систолический и минутный объемы крови; сердечный индекс).

- •15. Механические (верхушечный толчок) и звуковые (тоны сердца) проявления деятельности сердца: их происхождение.

- •16.Основные точки выслушивания тонов сердца при его аускультации.

- •18. Функции разных видов кровеносных сосудов.

- •19. Линейная и объемная скорости кровотока, соотношение между ними в разных сосудах.

- •20.Артериальное давление (ад) крови. Факторы, определяющие величину ад.

- •21.Волны артериального давления 1-го, 2-го, 3-го порядка, их происхождение.

- •22.Неинвазивные методы измерения ад. Аускультативный метод н.С. Короткова.

- •23.Систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее динамическое ад. Их нормативы.

- •24.Артериальный пульс. Характеристики пальпаторной оценки артериального пульса.

- •25.Сфигмограмма. Происхождение компонентов сфигмограммы.

- •26.Функции венозных сосудов. Факторы венозного возврата крови к сердцу.

- •27.Венный пульс (флебограмма). Происхождение зубцов флебограммы.

- •28.Функциональные особенности коронарного кровообращения.

- •29. Функциональные особенности мозгового кровообращения.

- •30.Функциональные особенности легочного кровообращения.

- •31.Движение крови в капиллярах. Микроциркуляция.

- •32.Механизм обмена жидкости между кровью, межклеточным пространством и лимфой.

- •33.Функции лимфатической системы.

- •34. Механизм лимфообразования.

- •35.Механизм лимфообращения.

- •36.Гетерометрическая регуляция сердца (закон Старлинга).

- •37.Гомеометрическая регуляция (феномен Анрепа).

- •38. Регуляция межклеточных взаимодействий в миокарде.

- •39.Внутрисердечные периферические рефлексы регуляции сердца.

- •40.Экстракардиальные нервы сердца.Характеристика хронотропного, инотропного, батмотропного, дромотропного и клинотропного регуляторных эффектов на сердце.

- •41.Схема парасимпатической и симпатической иннервации сердца.

- •42. Влияние блуждающих нервов на сердце. Механизм отрицательного хронотропного влияния блуждающего нерва.

- •43. Химический механизм передачи нервных импульсов в сердце. Опыт о. Леви.

- •44. Влияние симпатических нервов на сердце. «Усиливающий» нерв и.П. Павлова, механизм его действия на сердце.

- •45. Влияние цнс на деятельность сердца.

- •46.Рефлекс саморегуляции сердца с рефлексогенной зоны дуги аорты.

- •50. Рефлексы сопряженной регуляции сердца (рефлексы Гольца и Ашнера-Данини)

- •51.Условнорефлекторная регуляция сердца.

- •52.Роль биологически активных веществ и электролитов в регуляции сердца.

- •53. Базальный тонус сосудов, его природа. Иннервация сосудов. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы.

- •54. Сосудодвигательный центр продолговатого мозга.

- •55. Барорецепторные рефлексы регуляции ад: блок-схема рефлекса регуляции ад с аортальной рефлексогенной зоны (рефлекс Циона-Людвига).

- •56.Барорецепторные рефлексы регуляции ад: блок-схема рефлекса регуляции ад с синокаротидных рефлексогенных зон (рефлекс Геринга).

- •57. Гуморальные влияния на сосуды.

- •58. Почечный эндокринный контур регуляции ад.

- •59.Прессорные механизмы регуляции ад.

- •60.Роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в регуляции ад.

- •61.Депрессорные механизмы регуляции ад.

- •62. Собственные эндотелиальные механизмы регуляции ад.

- •63. Коронарное кровообращение и его регуляция.

- •64. Мозговое кровообращение и его регуляция.

- •65. Легочное кровообращение и его регуляция.

- •2.В клинической практике с целью эндокардиальной электростимуляции, а также регистрации внутрисердечных электрограмм и изменения давления в полостях сердца проводят его катетеризацию.

- •4.Известно, что запаса атф в миокарде хватает на 3 сердечных цикла. В условиях недостаточности коронарного кровотока произошло снижение содержания атф в кардиомиоцитах.

- •5.При анализе экг у пациента было выявлено увеличение времени задержки проведения возбуждения в атриовентрикулярном узле.

- •8. В условиях длительного постельного режима у пациентов возникает опасность развития отека легких.

- •9. В условиях нахождения в сауне при температуре 80-90о с происходит усиленное потоотделение и покраснение кожных покровов.

- •10. У спортсмена в результате выполнения интенсивных физических упражнений увеличился венозный возврат крови к сердцу.

- •11. При регулярных физических нагрузках нарастающей интенсивности у спортсмена было выявлено развитие умеренной гипертрофии миокарда.

- •12. В эксперименте произведена гомотрансплантация сердца теплокровному животному, в результате которой произошла дегенерация всех экстракардиальных нервных волокон.

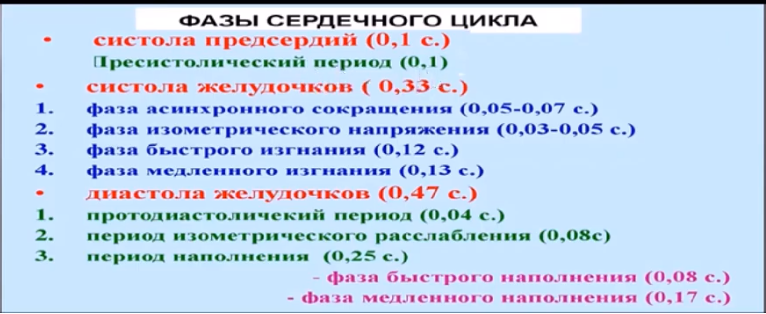

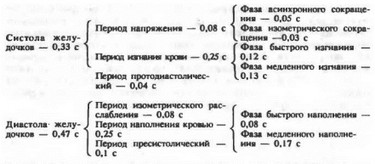

12.Сердечный цикл. Периоды и фазы сердечного цикла, их продолжительность.

Под сердечным циклом понимают период, охватывающий одно сокращение — систола, и одно расслабление — диастола предсердий и желудочков. Пример синхронной регистрации ряда процессов при деятельности сердца представлен на рис. 7.8. Кривые записаны при частоте сердечных сокращений 75 в минуту. В этом случае общая длительность сердечного цикла равна 0,8 с. Сокращение сердца начинается с систолы предсердий, длящейся 0,1 с. Давление в предсердиях при этом поднимается до 5—8 мм рт. ст. Систола предсердий сменяется систолой желудочков продолжитель-

Систола желудочков разделяется на несколько периодов и фаз. Период напряжения длится 0,08 с и состоит из двух фаз. Фаза асинхронного сокращения миокарда желудочков длится 0,05 с. Точкой отсчета начала этой фазы служит зубец Q ЭКГ, свидетельствующий о начале возбуждения желудочков. В течение этой фазы процесс возбуждения и следующий за ним процесс сокращения распространяются по миокарду желудочков. Давление в желудочках еще близко к нулю. К концу фазы сокращение охватывает все волокна миокарда, а давление в желудочках начинает быстро нарастать. Фаза изометрического сокращения (0,03 с) начинается с захлопывания створок предсердно-желудочковых (атриовентрикулярных) клапанов. При этом возникает I, или систолический, тон сердца. Смещение створок и крови в сторону предсердий вызывает подъем давления в предсердиях. На кривой регистрации давления в предсердиях виден небольшой зубец. Давление в желудочках быстро нарастает: до 70—80 мм рт. ст. в левом и до 15—20 мм рт. ст. в правом. Створчатые и полулунные клапаны («вход» и «выход» из желудочков) еще закрыты, объем крови в желудочках остается постоянным. Вследствие того что жидкость практически несжимаема, длина волокон1 миокарда не изменяется, увеличивается только их напряжение. Стремительно растет давление крови в желудочках. Левый желудочек быстро приобраетает круглую форму и с силой ударяется о внутреннюю поверхность грудной стенки. В пятом меж- реберье на 1 см слева от среднеключичной линии в этот момент определяется верхушечный толчок. К концу периода напряжения быстро нарастающее давление в левом и правом желудочках становится выше давления в аорте и легочной артерии. Кровь из желудочков устремляется в эти сосуды. Период изгнания

крови

из желудочков длится 0,25 с и состоит из

фазы быстрого (0,12 с) и фазы медленного

изгнания (0,13 с). Давление в желудочках

при этом нарастает: в левом до 120—130 мм

рт. ст., а в правом до 25 мм рт. ст. В конце

фазы медленного изгнания миокард

желудочков начинает расслабляться,

наступает его диастола (0,47 с). Давление

в желудочках падает, кровь из аорты и

легочной артерии устремляется обратно

в полости желудочков и захлопывает

полулунные клапаны, при этом возникает

II, или диастолический, тон сердца.

Время

от начала расслабления желудочков до

захлопывания полулунных клапанов

называется протодиастол ическим периодом

(0,04 с). После захлопывания полулунных

клапанов давление в желудочках падает.

Створчатые клапаны в это время еще

закрыты, объем крови, оставшейся в

желудочках, а следовательно, и длина

волокон миокарда не изменяются, поэтому

данный период назван периодом

изометрического расслабления (0,08 с). К

концу его давление в желудочках становится

ниже, чем в предсердиях, открываются

предсердно-желудочковые клапаны и кровь

из предсердий поступает в желудочки.

Начинается период наполнения желудочков

кровью, который длится 0,25 с и делится

на фазы быстрого (0,08 с) и медленного

(0,17 с) наполнения.

Колебания

стенок желудочков вследствие быстрого

притока крови к ним вызывают появление

III тона сердца. К концу фазы медленного

наполнения возникает систола предсердий.

Предсердия нагнетают в желудочки

дополнительное количество крови

(пресистоличе- ский период, равный 0,1

с), после чего начинается новый цикл

деятельности желудочков.

Колебание

стенок сердца, вызванное сокращением

предсердий и дополнительным поступлением

крови в желудочки, ведет к появлению IV

тона сердца.

При

обычном прослушивании сердца хорошо

слышны громкие I и II тоны, а тихие III и IV

тоны выявляются лишь при графической

регистрации тонов сердца.

Последовательность

отдельных фаз цикла деятельности

желудочков может быть представлена

следующим образом:

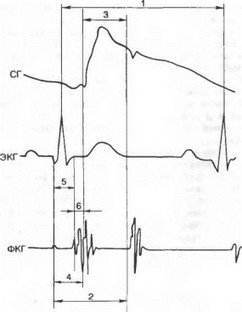

Для

фазового анализа цикла сердечной

деятельности у человека катетеризацию

сердца обычно не проводят, а используют

ряд неинвазивных методов. В частности,

получил распространение метод

поликардиографии, основанный на

синхронной регистрации ЭКГ, фонокардиограммы

(ФКГ) и сфигмограммы (СГ) сонной артерии

(рис. 7.9). На синхронной записи этих кривых

по интервалу R—R

Для

фазового анализа цикла сердечной

деятельности у человека катетеризацию

сердца обычно не проводят, а используют

ряд неинвазивных методов. В частности,

получил распространение метод

поликардиографии, основанный на

синхронной регистрации ЭКГ, фонокардиограммы

(ФКГ) и сфигмограммы (СГ) сонной артерии

(рис. 7.9). На синхронной записи этих кривых

по интервалу R—R

Рис.

7.9. Критерии разделения цикла сердца на

фазы. Объяснение в тексте.

ЭКГ

определяют продолжительность цикла

(1), по интервалу от начала зубца Q на ЭКГ

до начала II тона на ФКГ определяют

продолжительность систолы (2), по интервалу

от начала анакроты до инцизуры на СГ

определяют продолжительность периода

изгнания (3), по разности между

продолжительностью систолы и периода

изгнания — период напряжения (4), по

интервалу между началом зубца Q ЭКГ и

началом I тона ФКГ — период асинхронного

сокращения (5), по разнице между

продолжительностью периода напряжения

и фазы асинхронного сокращения — фазу

изометрического сокращения (6).

Рис.

7.9. Критерии разделения цикла сердца на

фазы. Объяснение в тексте.

ЭКГ

определяют продолжительность цикла

(1), по интервалу от начала зубца Q на ЭКГ

до начала II тона на ФКГ определяют

продолжительность систолы (2), по интервалу

от начала анакроты до инцизуры на СГ

определяют продолжительность периода

изгнания (3), по разности между

продолжительностью систолы и периода

изгнания — период напряжения (4), по

интервалу между началом зубца Q ЭКГ и

началом I тона ФКГ — период асинхронного

сокращения (5), по разнице между

продолжительностью периода напряжения

и фазы асинхронного сокращения — фазу

изометрического сокращения (6).