- •1. Анатомические особенности строения сердца человека (камеры сердца, клапанный аппарат сердца).

- •2.Физиологические свойства миокарда.

- •3.Электрические явления в сердце, автоматизм клеток миокарда.

- •4.Электрическая активность миокарда. Потенциалы действия разных отделов миокарда.

- •5.Функции проводящей системы сердца. Градиент автоматизма в миокарде.

- •6.Динамика возбудимости миокарда.

- •7.Экстрасистолия, причины ее происхождения и виды

- •8.Электрокардиограмма как метод оценки динамики распространения возбуждения в миокарде.

- •9.Характеристика стандартных, усиленных и грудным отведений экг.

- •10.Природа амплитудно-временных параметров экг, их нормативы.

- •11. Нагнетательная функция сердца. Факторы наполнения камер сердца кровью и изгнания крови из камер сердца. Роль клапанного аппарата сердца.

- •12.Сердечный цикл. Периоды и фазы сердечного цикла, их продолжительность.

- •13.Кровяное давление в предсердиях и желудочках в разные фазы сердечного цикла.

- •14.Сердечный выброс (систолический и минутный объемы крови; сердечный индекс).

- •15. Механические (верхушечный толчок) и звуковые (тоны сердца) проявления деятельности сердца: их происхождение.

- •16.Основные точки выслушивания тонов сердца при его аускультации.

- •18. Функции разных видов кровеносных сосудов.

- •19. Линейная и объемная скорости кровотока, соотношение между ними в разных сосудах.

- •20.Артериальное давление (ад) крови. Факторы, определяющие величину ад.

- •21.Волны артериального давления 1-го, 2-го, 3-го порядка, их происхождение.

- •22.Неинвазивные методы измерения ад. Аускультативный метод н.С. Короткова.

- •23.Систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее динамическое ад. Их нормативы.

- •24.Артериальный пульс. Характеристики пальпаторной оценки артериального пульса.

- •25.Сфигмограмма. Происхождение компонентов сфигмограммы.

- •26.Функции венозных сосудов. Факторы венозного возврата крови к сердцу.

- •27.Венный пульс (флебограмма). Происхождение зубцов флебограммы.

- •28.Функциональные особенности коронарного кровообращения.

- •29. Функциональные особенности мозгового кровообращения.

- •30.Функциональные особенности легочного кровообращения.

- •31.Движение крови в капиллярах. Микроциркуляция.

- •32.Механизм обмена жидкости между кровью, межклеточным пространством и лимфой.

- •33.Функции лимфатической системы.

- •34. Механизм лимфообразования.

- •35.Механизм лимфообращения.

- •36.Гетерометрическая регуляция сердца (закон Старлинга).

- •37.Гомеометрическая регуляция (феномен Анрепа).

- •38. Регуляция межклеточных взаимодействий в миокарде.

- •39.Внутрисердечные периферические рефлексы регуляции сердца.

- •40.Экстракардиальные нервы сердца.Характеристика хронотропного, инотропного, батмотропного, дромотропного и клинотропного регуляторных эффектов на сердце.

- •41.Схема парасимпатической и симпатической иннервации сердца.

- •42. Влияние блуждающих нервов на сердце. Механизм отрицательного хронотропного влияния блуждающего нерва.

- •43. Химический механизм передачи нервных импульсов в сердце. Опыт о. Леви.

- •44. Влияние симпатических нервов на сердце. «Усиливающий» нерв и.П. Павлова, механизм его действия на сердце.

- •45. Влияние цнс на деятельность сердца.

- •46.Рефлекс саморегуляции сердца с рефлексогенной зоны дуги аорты.

- •50. Рефлексы сопряженной регуляции сердца (рефлексы Гольца и Ашнера-Данини)

- •51.Условнорефлекторная регуляция сердца.

- •52.Роль биологически активных веществ и электролитов в регуляции сердца.

- •53. Базальный тонус сосудов, его природа. Иннервация сосудов. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы.

- •54. Сосудодвигательный центр продолговатого мозга.

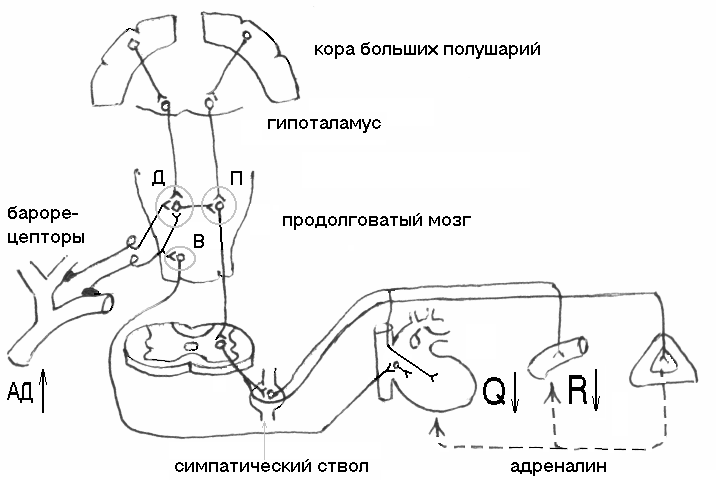

- •55. Барорецепторные рефлексы регуляции ад: блок-схема рефлекса регуляции ад с аортальной рефлексогенной зоны (рефлекс Циона-Людвига).

- •56.Барорецепторные рефлексы регуляции ад: блок-схема рефлекса регуляции ад с синокаротидных рефлексогенных зон (рефлекс Геринга).

- •57. Гуморальные влияния на сосуды.

- •58. Почечный эндокринный контур регуляции ад.

- •59.Прессорные механизмы регуляции ад.

- •60.Роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в регуляции ад.

- •61.Депрессорные механизмы регуляции ад.

- •62. Собственные эндотелиальные механизмы регуляции ад.

- •63. Коронарное кровообращение и его регуляция.

- •64. Мозговое кровообращение и его регуляция.

- •65. Легочное кровообращение и его регуляция.

- •2.В клинической практике с целью эндокардиальной электростимуляции, а также регистрации внутрисердечных электрограмм и изменения давления в полостях сердца проводят его катетеризацию.

- •4.Известно, что запаса атф в миокарде хватает на 3 сердечных цикла. В условиях недостаточности коронарного кровотока произошло снижение содержания атф в кардиомиоцитах.

- •5.При анализе экг у пациента было выявлено увеличение времени задержки проведения возбуждения в атриовентрикулярном узле.

- •8. В условиях длительного постельного режима у пациентов возникает опасность развития отека легких.

- •9. В условиях нахождения в сауне при температуре 80-90о с происходит усиленное потоотделение и покраснение кожных покровов.

- •10. У спортсмена в результате выполнения интенсивных физических упражнений увеличился венозный возврат крови к сердцу.

- •11. При регулярных физических нагрузках нарастающей интенсивности у спортсмена было выявлено развитие умеренной гипертрофии миокарда.

- •12. В эксперименте произведена гомотрансплантация сердца теплокровному животному, в результате которой произошла дегенерация всех экстракардиальных нервных волокон.

59.Прессорные механизмы регуляции ад.

Прессорный отдел (на рис.21 – П) находится в состоянии постоянного возбуждения и посылает импульсы к периферическим сосудам через симпатические центры боковых рогов грудных сегментов спинного мозга и периферические симпатические нервы. Увеличение активности прессорного отдела вызывает повышение периферического сосудистого тонуса и увеличение системного артериального давления. Уменьшение его активности вызывает расширение сосудов и снижение давления.

60.Роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в регуляции ад.

Местные (локальные) системы ренин — ангиотензин II. Наряду с циркулирующими в крови факторами ренин-ангиотензиновой системы ренин и ангиотензин обнаружены в почках, надпочечниках, мозге, сердце и других органах. Синтез ангитензиногена, ангиотензинов и ренина происходит в этих органах внутриклеточно. Эти факторы оказывают ау-токринные («на себя») и паракринные («на соседние клетки») влияния, изменяя локальные тканевые функции. Локальные механизмы способны оказывать длительное воздействие на резистивные сосуды, регулируя их просвет, ОПСС и, следовательно, АД.

Локальные системы ренин—ангиотензин II совсем незначительно влияют на уровень этих гуморальных факторов в крови. При этом местная активность ренин-ангиотензиновой системы примерно в 1000 раз превышает ее активность в системном кровотоке.

Влияние ангиотензина II на баланс ионов Na и воды в организме — важнейшая роль длительно действующей системы регуляции АД. Увеличение реабсорбции Na обеспечивается:

а) непосредственным воздействием ангиотензина II на почечные канальцы;

б) опосредованным усилением секреции альдостерона клетками клубочкового слоя коры надпочечников.

При ограничении натрия в пище плазменная и местные ренин-ангиотензиновые системы играют ведущую роль в поддержании АД. Избыточное потребление натрия выводит на первый план в этом процессе увеличение объема циркулирующей плазмы.

Альдостерон — еще один гормон системы регуляции АД длительного действия, в основном

поддерживающий баланс ионов Na, К и воды. Скорость биосинтеза и выделение альдостерона регулируются ангиотензином И, секрецией адренокортикотропного гормона, концентрацией ионов Na и К в плазме. Даже небольшое увеличение содержания КЛ в крови способно на длительное время усилить секрецию альдостерона.

Непосредственного влияния на секрецию ренина альдостерон не оказывает. Активность юк-стагломерулярных клеток тормозится по механизму обратной связи в ответ на задержку натрия и воды, осуществляющихся под действием альдостерона.

61.Депрессорные механизмы регуляции ад.

Депрессорный отдел (на рис.21 – Д) является центром, куда поступают импульсы непосредственно от сосудистых барорецепторов, под влиянием которых возрастает его активность. Собственных эфферентных связей с периферическими сосудами депрессорный отдел не имеет, и влияние на артериальное давление он может оказывать только, угнетая активность прессорного отдела через тормозные вставочные интернейроны, что приводит к расширению сосудов и снижению артериального давления.

- Система простагландинов. Простагландины представляют собой ненасыщенные циклические жирные кислоты, продукты метаболизма арахидоновой кислоты, которые широко представлены в организме человека и вызывают многообразные физиологические эффекты. Простагландины синтезируются в тканях в ответ на различные стимулы, главным образом проявляя локальную биологическую активность, но также поступают в кровь, функционируя как гормоны. В выработке простагландинов определенных типов имеет место тканевая специфичность. Например, в коронарных артериях и сосудах скелетных мышц преобладающим является простагландин I 2 (простациклин), а в мозговом слое почек главным образом синтезируются Простагландины серий Е, D, F и I, способные вызывать разнонаправленные реакции.

Ведущую роль в регуляции сосудистого тонуса и АД играет простациклин, образующийся в эндотелии и гладкомышечных клетках кровеносных сосудов. Он циркулирует в крови, оказывая вазодилатирующий эффект. Простагландины расширяют сосуды путем противодействия вазокон-стрикции, опосредуемой ангиотензином II и норадреналином, регуляции содержания циклических нуклеотидов и ионов Са в их гладкомышечных клетках. К влиянию простагландинов наиболее чувствительны сосуды скелетных мышц и чревной области, вносящие главный вклад в формирование ОПСС.

Мозговое вещество и сосочек почки — зоны наиболее интенсивного синтеза простагландинов. Почечный простагландин совместно с простагландином G2 и арахидоновой кислотой стимулирует выделение ренина в юкстагломерулярных клетках, что при участии ангиотензина II ведет к повышению сопротивления почечных сосудов и снижению скорости клубочковой фильтрации. С другой стороны, увеличение объема внеклеточной жидкости и плазмы крови, повышение содержания ионов Na в организме сопровождаются усилением синтеза медуллярного простагландина Е2, регулирующего концентрационную способность почек и выделение электролитов.

Таким образом, почечные и местные (сосудистые) простагландины играют существенную роль в поддержании водно-электролитного гомеостаза и сохранении нормальной проходимости резистивных сосудов, т.е. в процессах контроля физиологического уровня АД.

- Калликреин-кининовая система подразделяется на два физиологических аппарата — плазменный и почечный (железистый). Калликреин плазмы способствует отщеплению от кининогена активного сосудорасширяющего пептида брадикинина.

- Калликреин-кининовая система, функционирующая в почках, существенно отличается от плазменной. Синтезируемый канальциевым эпителием кортикальных сегментов нефрона калликреин поступает в канальцевую жидкость, а затем в мочу. В результате взаимодействия калликреи-на с кининогенами в дистальных канальцах образуется лизил-брадикинин. Повышение концентрации кининов в сосудах почек вызывает усиление почечного кровотока, выделения ионов Na и воды из организма. Лизил-брадикинин, как и брадикинин плазмы, быстро разрушается кининазами I и II. Система почечных кининов является антагонистом системы ренин—ангиотензин II..

- Допаминергические депрессорные механизмы. Свободный допамин образуется в почках и является нейромедиатором с самостоятельной физиологической ролью в ЦНС и на периферии. Существует два типа периферических допаминовых рецепторов — постсинаптические в гладкомышечных клетках сосудов и пресинаптические в окончаниях симпатических нервов.

Активация периферических допаминовых рецепторов в окончаниях симпатических нервов вызывает торможение высвобождения норадреналина из депо симпатических терминалей, снижает ЧСС и АД. Постсинаптические допаминовые рецепторы имеются в почечных артериолах, клубочках и проксимальных канальцах. Их стимуляция усиливает экскрецию ионов Na4" с мочой, а снижение содержания допамина в почках тормозит выделение натрия, что является важным компонентом депрессорной системы почек. Депрессорным эффектом сопровождается и стимуляция допаминовых нейронов головного мозга.