- •Метаболизм

- •Макроэргические соединения

- •Биологическое окисление

- •Тканевое дыхание

- •Митохондриальное окисление (МтО)

- •Главная (полная) цепь

- •Укороченная (сокращенная) цепь

- •Никотинамидные дегидрогеназы (надг)

- •Комплекс I

- •Комплекс III.

- •Комплекс IV.

- •Желтые окислительные ферменты

- •Цитохромная система

- •1. Полная дыхательная цепь

- •2. Сокращенная (укороченная) дыхательная цепь

- •3. Максимально сокращенная (максимально укороченная) дыхательная цепь.

- •Терморегуляторная функция тканевого дыхания.

- •Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты Окислительное декарбоксилирование пировиноградной

- •Окислительное декарбоксилирование пирувата

- •Цитратный цикл

- •Образование цитрата

- •Превращение цитрата в изоцитрат

- •Окислительное декарбоксилирование изоцитрата

- •Превращение сукцинил-КоА в сукцинат

- •Дегидрирование сукцината

- •Образование малата из фумарата

- •Дегидрирование малата

- •Цикл трикарбоновых кислот

- •Автономная саморегуляция цтк

- •Параметаболизм

- •Некоторые параметаболические процессы

Биологическое окисление

-совокупность реакций окисления субстратов в живых клетках, основной функцией которых является энергетическое обеспечение метаболизма

-протекают с обязательным участием кислорода

-Окисление одного вещества невозможно без восстановления другого вещества.

-Часть окислительно-восстановительных процессов, протекающих с участием кислорода, относится к биологическому окислению.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ О БИООКИСЛЕНИИ.

А. Лавуазье в конце XVIII века показал, что животный организм потребляет из воздуха кислород и выделяет углекислый газ. Сделал вывод, что горение и окисление - это одно и то же, что биологическое окисление представляет собой "медленное горение", происходящее в присутствии воды и при низкой температуре.

В

конце XIX века русские исследователи

А.Н. Бах и В.И.Палладин, работая независимо

друг от друга, предложили 2 основные

теории для объяснения процессов,

протекающих в ходе биологического

окисления.

В

конце XIX века русские исследователи

А.Н. Бах и В.И.Палладин, работая независимо

друг от друга, предложили 2 основные

теории для объяснения процессов,

протекающих в ходе биологического

окисления.

1-я теория:Бах полагал, что в живых клетках существуют особые ферменты - "оксигеназы", которые взаимодействуют с кислородом, образуя перекиси. Сам кислород является не очень активным окислителем. Зато перекиси ("активный кислород") являются очень сильными окислителями и способны передавать кислород окисляемому веществу.

Эта теория известна как "перекисная" или "теория активации кислорода".

2![]() -я

теория:Палладин

создал теорию "активации водорода".

Считал, что универсальным путем окисления

является отнятие от веществ (субстратов)

водорода с участием специальных ферментов

- хромогенов. После этого водород, по

Палладину, может передаваться или на

молекулу кислорода с образованием воды,

или на другие молекулы, восстанавливая

их.

-я

теория:Палладин

создал теорию "активации водорода".

Считал, что универсальным путем окисления

является отнятие от веществ (субстратов)

водорода с участием специальных ферментов

- хромогенов. После этого водород, по

Палладину, может передаваться или на

молекулу кислорода с образованием воды,

или на другие молекулы, восстанавливая

их.

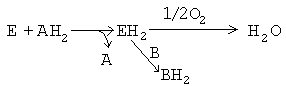

Впоследствии теория Палладина подтвердилась для процессов митохондриального окисления, а ферменты, принимающие непосредственное участие в отнятии водорода от субстратов, в настоящее время называются дегидрогеназами.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ БИООКИСЛЕНИЯ

Согласно СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ БИООКИСЛЕНИЯ в нашем организме окисление может происходить двумя способами:

1. Путем отнятия водорода от окисляемого субстрата: сюда относятся МИТОХОНДРИАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ и ВНЕМИТОХОНДРИАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ОКСИДАЗНОГО ТИПА.

2. Путем присоединения кислорода к окисляемому субстрату - так происходит внемитохондриальное ОКИСЛЕНИЕ ОКСИГЕНАЗНОГО ТИПА (старое название - МИКРОСОМАЛЬНОЕ окисление).

Особенности биологического окисления:

Протекает при температуре тела;

В присутствии Н2О;

Протекает постепенно через многочисленные стадии с участием ферментов-переносчиков, которые снижают энергию активации, происходит уменьшение свободной энергии, в результате чего энергия выделяется порциями. Поэтому окисление не сопровождается повышением температуры и не приводит к взрыву.

Электроны, поступающие в ЦПЭ, по мере их продвижения от одного переносчика к другому теряют свободную энергию. Значительная часть этой энергии запасается в АТФ, а часть рассеивается в виде тепла.

Перенос электронов от окисляемых субстратов к кислороду происходит в несколько этапов. В нем участвует большое количество промежуточных переносчиков, каждый из которых способен присоединять электроны от предыдущего переносчика и передавать следующему. Так возникает цепь окислительно-восстановительных реакций, в результате чего происходят восстановление О2 и синтез Н2О.

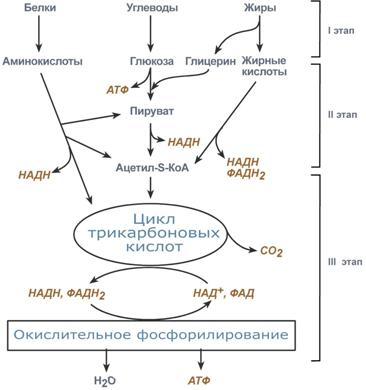

СХЕМА ЭТАПОВ КАТАБОЛИЗМА

1-й этап. Образование мономеров из полимеров.

– расщепление в желудочно-кишечном тракте белков, жиров и углеводов до мономеров (аминокислот, высших жирных кислот и глицерина, моносахаридов).

—В процессе пищеварения теряется видовая специфичность питательных веществ

—1% энергии

П

олимеры

-------->Мономеры

олимеры

-------->МономерыБелки ----------->Аминокислоты

Крахмал --------->глюкоза

Жиры ------------>глицерин + жирные кислоты

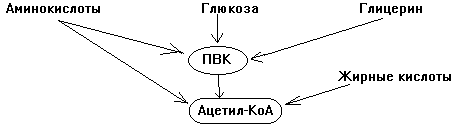

2-й этап. Превращение мономеров в ПВК и Ацетил-КоА.

– внутриклеточный

катаболизм- глюкоза, высшие жирные

кислоты, аминокислоты подвергаются

специфическим превращениям до образования

ацетил-КоА (гликолиз, β-окисление высших

жирных кислот, трансаминирование

аминокислот)

внутриклеточный

катаболизм- глюкоза, высшие жирные

кислоты, аминокислоты подвергаются

специфическим превращениям до образования

ацетил-КоА (гликолиз, β-окисление высших

жирных кислот, трансаминирование

аминокислот)

- процессы протекают в цитоплазме

—20-30% энергии

3-й этап. Превращение Ацетил-КоА в конечные продукты катаболизма: СО2 и Н2О.

– общий путь катаболизма

– цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса);

терминальная фаза окисления- тканевое дыхание, ЦПЭ- цепь переноса электронов (дыхательная цепь).

Для всех классов веществ последний этап катаболизма одинаков: на 3-м этапе образуется большинство субстратов митохондриального окисления - 4 вещества из 9 основных и 5-й субстрат - ПВК.

—70-80 % энергии