Сафонов А.И. Эволюционное учение. Классики и современники

.pdfБиохимический критерий. Основан на сравнении органических макромолекул у различных видов, в первую очередь, сравнении ДНК и белков. По сходству в строении ДНК и белков можно судить о том, насколько близкими в систематическом отношении являются те или иные виды. Однако в ряде случаев этот критерий также является недостаточным.

Экологический критерий. В основу экологического критерия положена приспособленность каждого вида к определенным экологическим факторам. Например, белый медведь приспособлен к одним экологическим факторам, бурый - к другим. В тоже время несколько видов могут занимать очень сходные экологические ниши, а внутри вида часто обнаруживается изменчивость по экологическим предпочтениям.

Географический критерий. Это территория, на которой обитает данный вид (ареал). У некоторых видов-эндемиков ареал небольшой, есть виды-космополиты, распространенные повсеместно. Но ареалы многих видов перекрываются, а отдельные популяции одного вида могут быть отделены друг от друга значительными расстояниями. Поэтому этот критерий также не является решающим.

Репродуктивный критерий. Наиболее существенной характеристикой вида является нескрещиваемость его с другими видами. Однако имеются примеры нарушения барьеров нескрещиваемости, наблюдаемых при межвидовой гибридизации.

Генетический критерий. Отражает характерный для каждого вида набор хромосом, строго определенное их число, размеры и форму. Это один из важнейших критериев. Особи разных видов имеют разные наборы хромосом, поэтому они не могут скрещиваться и ограничены друг от друга в природных условиях. Так, анализ хромосомного набора позволил разделить прежде воспринимавшийся как единый вид полевки обыкновенной на 4 вида: обыкновенная полевка 46 хромосом, восточноевропейская – 54 хромосомы, киргизская – 54 хромосомы, но иной морфологии, чем у восточноевропейской полевки, и закаспийская – 52 хромосомы. К сожалению, этот критерий также не является универсальным. Встречаются случаи, когда относительно далекие виды (например, почти все представители семейства кошачьих) имеют одинаковые кариотипы. С другой стороны, локальные популяции одного вида (например, обыкновенной бурозубки) могут значительно различаться по числу и форме хромосом. Поэтому этот критерий также не может считаться главным.

3. Структура и общие признаки вида

Подавляющее большинство видов являются политипическими, т.е. дифференцированными на группы. Степень их политипии обычно возрастает с увеличением ареала, а также зависит от разнообразия условий среды в отдельных частях ареала. В настоящее время вопрос о структурных единицах вида не решен окончательно.

Удобно пользоваться следующей системой внутрипопуляционных единиц: Полувид. При изучении видового разнообразия можно обнаружить формы, которые

еще не являются самостоятельными видами, поскольку они гибридизируют в природе, но это уже и не подвиды, так как морфологические различия между ними весьма существенны.

Такие формы называются "пограничными случаями", "проблемными видами" или

"полувидами". Формально им приписываются бинарные латинские названия, как у "нормальных" видов.

Подвид представляет собой совокупность популяций или одну суперпопуляцию, обитающих на территории с более или менее сходными условиями среды.

Экотип – локальная экологическая раса, признаки которой определяются местом обитания. Это понятие в основном используется ботаниками.

41

Локальная популяция – относительно обособленная группа, стабильно занимающая определенную определенную часть ареала и относительно изолированная от других популяций своего вида.

Экоэлемент – представляет собой единицу популяции, отличающимися морфофизиологическими признаками, обусловленными особенностями экологических условий узкого местообитания. Экоэлементы могут воспроизводиться вне популяций.

Изореагент – группа морфологически сходных организмов, одинако реагирующах на воздействия внешней среды. Изореагетнты не могут сохранять конкурентоспособности вне популяций

Биотип – группа особей, имеющих одинаковый генотип. Один биотип отличается от другого одной или несколькими мутациями. Биотип является самой элементарной единицей популяции.

Взависимости от места обитания внутривидовые единицы делят на аллопатрические

исимпатрические группы.

Аллопатрические группы – это внутривидовые формы, обитающие на разных территориях.

Симпатрические группы– это внутривидовые формы, обитающие на одной общей территории.

Аллопатричность и симпатричность видов в большинстве случаев связаны с тем, какая форма изоляции (географическая или биологическая) играла основную роль при образовании данного вида.

В палеонтологии популяции разделены между собой не пространственно, а во времени. Во времени исходный вид может существенно измениться. Но поскольку эти изменения носят постепенный характер, а палеонтологические данные не всегда полны, то очень сложно провести границу между предковым видом и видом-потомком. Поэтому для обозначения понятия вид во времени используют дополнительный термин

Филетическая линия (фратрия) – это непрерывный ряд последовательных во времени популяций, каждая из которых является потомком предыдущей и предком последующей.

У агамных и партеногенетических форм видом считают систему близких биотипов, населяющих определенное пространство и связанных общностью эволюционной судьбы.

Иногда группа популяций замыкается в кольцо, охватывающее горный массив или земной шар. В таком случае может оказаться, что "хорошие" (обитающие совместно и не гибридизирующие) виды связаны друг с другом цепью подвидов. Такие формы носят название кольцевой вид. Примером кольцевого вида является ситуация с большой синицей. Этот вид широко распространен в Евразии. В этом ареале выделено свыше 30 подвидов большой синицы. Подвиды, соседствующие друг с другом, легко скрещиваются. Однако подвиды, обитающие в отдаленных частях ареала, не скрещиваются, т.е. ведут себя как различные виды. С другой стороны, они связаны через цепь легко скрещивающихся промежуточных популяций, т.е., возможен поток генов.

Завадским К.М. (1968) предложено выделять 10 общих признаков вида:

1.Численность. Каждый вид имеет свой уровень численности, среднее значение которого составляет его качественную характеристику.

2.Тип организации. Каждый вид обладает единым типом организации, проявляющимся в сходстве обменных реакций, процессов морфогенеза, внутреннего и

42

внешнего строения особей, а также сходство внутривидовых отношений.

3.Воспроизведение. Вид – самостоятельно воспроизводящаяся единица, способная в процессе размножения сохранять свою целостность во времени.

4.Дискретность. Виды различным образом отграничены друг от друга и представляют собой биологические отдельности, существующие и эволюционирующие как более или менее обособленные образования.

5.Экологическая определенность. Каждый вид имеет комплекс приспособлений к конкретным условиям существования, занимая определенное место в экологических системах.

6.Географическая определенность. Все виды расселены определенных территориях,

иареалы являются важной частью характеристики.

7.Многообразие форм. Любой вид в той или иной степени дифференцирован, т. е. обладает определенной внутренней структурой. Взаимосвязь разнородных форм, входящих в состав вида обеспечивает его целостность, и в связи с этим вид выступает как система, состоящая из определенных структурных единиц.

8.Историчность. Историчность вида проявляется во временном существовании. Изменения среды могут привести у эволюционному развитию или вымиранию вида.

9.Устойчивость. У особей, составляющих вид, продолжительность жизни ограничена. Вид как таковой способен существовать очень длительное время.

10.Целостность. Вид – целостная единица, элементы которой объединены внутренними связями. Это не аддитивное образование, а система, целостность которой обеспечивается общевидовыми адаптациями и определенными внутривидовыми отношениями.

Все рассмотренные общие признаки присутствуют у любого вида. Однако у различных видов эти признаки выражены в различной степени. Степень выраженности этих признаков будет также зависеть от стадии их развития. Так у недавно возникших видов может быть слабо выражена дискретность.

7ВИДООБРАЗОВАНИЕ

1.Понятие о видообразовании. Пути видообразования. Принцип основателя

2.Теория аллопатрического видообразования

3.Теория симпатрического видообразования

4.Темпы видообразования

1.Понятие о видообразовании. Пути видообразования

Видообразование – процесс образования новых видов из предковых. С генетической точки зрения видообразование – это процесс превращения генетически открытых систем (внутривидовые формы) в генетически закрытые (виды). Видообразование происходит в результате процессов микроэволюции.

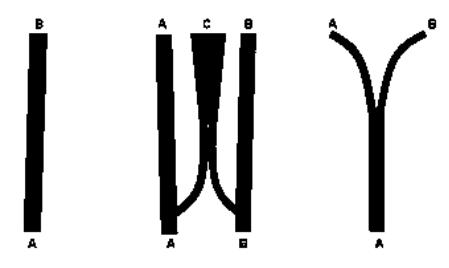

Существуют три основных пути видообразования: филетическое, гибридогенное и дивергентное (рис. 1).

43

1 2 3

Рис. 1 – Пути видообразования: 1 – филетическое; 2 – гибридогенное; 3 – дивергентное

(по А.В. Яблокову, 2006)

При филетическом видообразовании вид А постепенно превращается в вид В; изменения числа видов не происходит. Изучение филетического видообразования возможно только на большом количестве палеонтологического материала, поскольку всегда остается возможность дивергентного видообразования. Филетическое видообразование включает стазигенез – развитие вида во времени с постепенным изменением одной и той же экологической ниши; анагенез – развитие вида с приобретением каких-то новых принципиальных приспособлений, позволяющих ему образовывать новую экологическую нишу.

Гибридогенное видообразование (синтезогенез) связано со слиянием двух существующих видов А и В и образованием нового вида С. Этот тип видообразования обычен для растений: по некоторым подсчетам более 50% видов растений представляют собой гибридогенные формы – аллополиплоиды. Так культурная слива возникла путем гибридизации терна с алычой с последующим удвоением числа хромосом. Некоторые виды малины, полыни, табака и других растений – такие же аллополиплоиды гибридогенного происхождения.

Дивергентное видообразование (кладогенез). При дивергентном видообразовании происходит разделение одного предкового вида на несколько новых видов. Это основной путь образования новых видов. Примером дивергентного видообразования является возникновение дарвиновских вьюрков на Галапагосах, эволюция североамериканских дрозофил, возникновение нескольких видов сигов вокруг Ирландского моря. В зависимости от способа изоляции различают два основных способа видообразования: аллопатрическое и симпатрическое.

Принцип основателя

Животные и растения проникают на новые для вида территории (острова, новые континенты) относительно малыми группами. Частоты тех или иных аллелей таких группах могут значительно отличаться от частот этих аллелей в исходных популяциях. За вселением на новую территорию следует увеличение численности колонистов. Возникающие многочисленные популяции воспроизводит генетическую структуру их основателей. Это явление американский зоолог Эрнст Майр назвал эффектом основателя. Например, миллионы австралийских кроликов происходят от 24 особей, миллионы золотистых хомячков в лабраториях всего мира происходят от одной самки.

44

Эффект основателя играл, по-видимому, ведущую роль в формировании генетической структуры видов животных и растений, населяющих вулканические и коралловые острова. Все эти виды происходят от очень небольших групп основателей, которым посчастливилось достигнуть островов. Ясно, что эти основатели представляли собой очень маленькие выборки из родительских популяций и частоты аллелей в этих выборках могли сильно отличаться. Именно эффект основателя объясняет удивительно разнообразие океанических фаун и флор и обилие эндемичных видов на островах. Эффект основателя сыграл важную роль и в эволюции человеческих популяций. Так аллель В полностью отсутствует у американских индейцев и у аборигенов Австралии. Эти континенты были заселены небольшими группами людей. В силу чисто случайных причин среди основателей этих популяций могло не оказаться ни одного носителя аллеля В. Естественно, этот аллелей отсутствует и в производных популяциях.

2. Теория аллопатрического видообразования

Аллопатрическое (от греч. allos – другой, patris – родина) видообразование –

образование новых видов из внутривидовых форм, территориально изолированных друг от друга. Этот способ видообразования также называют географическим. Это широко распространенный и хорошо изученный способ видообразования. Считается, что большинство современных видов произошло именно таким способом. Теория аллопатрического видообразования была разработана в конце XIX – начале XX века рядом зоологов (Вагнер, Добжанский, Майр), а затем распространена на видообразование растений. Согласно этой теории биологические виды обычно возникают из географических рас. Пространственная изоляция предшествует и приводит к репродуктивной изоляции. После этого дивергировавшиеся популяции могут обитать на одной и той же территории, не скрещиваясь друг с другом.

Все стадии аллопатрического видообразования можно наблюдать в природе в различных группах живых организмов. Это является самым веским аргументом в пользу этой теории.

В свою очередь аллопатрическое видообразование может осуществляться 2 способами:

-видообразование при появлении географических барьеров. Природные процессы

(изменения климата, наступление ледников или пустынь, горообразование, изменение русел рек и др.) и антропогенная деятельность человека (прокладка железных и шоссейных дорог, газо- и нефтепроводов) приводит к фрагментации видового ареала.

-видообразование при активном расселении вида на новые территории, находящиеся за пределами исходного ареала. Этот способ видообразования различные авторы называют

квантовым видообразованием, видообразованием путем генетической революции, видообразование в результате катастрофического отбора, видообразование в результате чередования подъемов и спадов численности популяций. При расширении ареала вида усиливается миграция особей и несколько мигрантов могут основать дочернюю колонию. В период спада численности ареал фрагментируется и прежде большая единая популяция распадается на серию мелких частично изолированных популяций. В обоих случаях образуются дочерние колонии, пространственно изолированные от исходной колонии.

Примеры аллопатрического видообразования. Примером аллопатрического видообразования у животных является образование различных видов вьюрков на Галапагосских островах. Несколько миллионов лет назад представители континентального вида вьюрков попали на Галапагоссы и дали начало нескольким новым видам. Примером аллопатрического видообразования у растений является разделение исходного вида ландыша на несколько видов. Исходный родительский вид несколько миллионов лет назад был широко распространен в широколиственных лесах Евразии. Затем вследствие сокращения

45

широколиственных лесов исходный ареал этого вида был разорван на несколько частей, в которых сформировались новые виды ландыша. Один вид произрастает в лесной зоне Европы, другой – на склонах Кавказа, третий – в горах Закавказья, четвертый - в Забайкалье, пятый – на Дальнем Востоке. Считается, что некоторые виды дрозофил на Гавайских островах возникли путем квантового видообразования. На берегах Северного и Балтийского морей обитают два вида чаек – серебристая чайка и клуша-хохотунья. Эти виды хорошо отличаются друг от друга, не скрещиваются и занимают одну территорию. Однако на Восток по северу Евразии и на Запад через Гренландию и Северную Америку обнаруживается цепь связанных популяций одного вида. Считается, что когда-то в районе Берингова моря существовала предковая популяция, которая постепенно расселялась и на Запад и на Восток вокруг Северного Ледовитого океана. По мере расселения в локальных популяциях, несмотря на обмен мигрантами, накапливались генетические различия. К тому времени, когда ареал этого вида сомкнулся на Западе, эти различия стали столь значительными, что обеспечили надежную репродуктивную изоляцию краевых популяций.

3. Теория симпатрического видообразования

Симпатрическое видообразование (от греч. syn – вместе, patris – родина) –

образование новых видов внутри исходного ареала. Она предполагает, что репродуктивная изоляция может возникнуть в пределах одной территории.

Симпатрическое видообразование может происходить несколькими способами: Экологическая специализация. Примером может служить возникновение ранне- и

поздноцветущих рас у погремка; существование у многих проходных рыб озимых и яровых рас.

Полиплоидия. Этот способ видообразования распространен преимущественно у растений. Гибриды между растениями с разной степенью плоидности почти всегда стерильны. Эта проблема довольно легко разрешается, если носитель перестройки может размножаться вегетативно. В таком случае в пределах одной территории довольно быстро появляется группа его потомков, которые способны скрещиваться друг с другом и репродуктивно изолированы от всей остальной популяции, обитающей на той же территории. Видимо именно поэтому полиплоидия часто встречается у видов растений, способных к вегетативному размножению и у животных способных к партеногенезу, и крайне редко у видов с половым размножением. Полиплоидия делится на аллополиплоидию (гибридогенное видообразование) и автополиплоидию.

Гибридогенное видообразование (аллополиплоидия). Аллополиплоидами называют организмы (обычно применительно к растениям), в кариотипе которых содержатся удвоенные наборы хромосом разных видов и родов. Аллополиплоидия – весьма обычный способ видообразования у покрытосеменных, папоротников и некоторых других групп растений. Считается, что 47% видов покрытосеменных и 95% видов папоротникообразных – полиплоиды. Причем большую часть полиплоидов составляют аллополиплоиды.

Автополиплоидия.

Крупномасштабные хромосомные мутации. Этот способ видообразования встречается как у растений, так и у животных.

Следует учитывать, что возникшая в результате геномной изменчивости форма еще не является видом в полном смысле. Лишь после того, как она выдержит конкуренцию с исходным видом ее можно считать самостоятельным видом.

Примеры симпатрического видообразования. В африканским озере Виктория

(образовалось около 12 тысяч лет назад) обитают свыше 500 видов цихлид, отличающихся друг от друга по различным признакам (морфология, этология, питание). Все эти виды произошли от общего предка. Считается, что видообразование шло симпатрическим путем, и

46

большую роль в этом процессе играл половой отбор. В озере Байкал также имеется множество эндемичных видов беспозвоночных и рыб. Особенно велико разнообразие бокоплавов – около 250 эндемичных видов. Пример гибридогенного видообразования у животных – формирование некоторых видов рыб осетровых и карповых.

4. Темпы видообразования

Эволюция характеризуется определенными временными параметрами. Скорость

(темп) – одна из наиболее важных характеристик эволюции. Определение скорости эволюции важно для решения чисто практических задач, например, связанных с возникновением и распространением новых болезнетворных микроорганизмов, появлением резистентности насекомых к инсектицидам и др. В эволюции большее значение имеет не астрономическое время, а число поколений. Это связано с тем, что механизм возникновения адаптации сводится к изменению концентрации аллелей в популяции в чреде поколений.

Однако для многих ископаемых форм приходится пользоваться астрономическим временем.

Проблема выбора критериев скорости эволюции. Определить скорость эволюции не всегда просто. При рассмотрении темпов эволюции часто имеют в виду изменение не только целых групп, но и отдельных признаков. Теоретически скорость эволюции вида можно определить по темпу его изменения в ходе филетической эволюции. На практике темп эволюции группы определяют по числу возникающих видов за определенное время.

Темпы формообразования. Существует два разных по времени способа видообразования «внезапный» и «постепенный.

Внезапное видообразование связано с быстрой перестройкой всего генома, например при полиплоидии. Известно, что возникновение полиплоидного организма происходит в течение считанных минут. Возникшая полиплоидная особь генетически изолирована от всех остальных особей вида. Часто полиплоидные особи оказываются более конкурентноспособными по сравнению с родительскими формами. Таким образом, новые особи, репродуктивно изолированные от остальных особей в популяции, могут возникнуть за одно поколение. Таким путем возникли, картофель, белый клевер, люцерна, тимофеевка и другие полиплоидные растения. Другой тип полиплоидии связан с гибридизацией (аллополиплоидия), объединением геномов сравнительно близких видов. Карпеченко путем гибридизации капусты и редьки была синтезирована новая форма – редько-капуста. Кроме того, причиной быстрого изменения генома, определяющего генетическую изоляцию вновь возникшей особи от исходной формы, могут быть перестройки хромосом. Таким образом, в природе возможно быстрое образование особи, репродуктивно изолированной от остальных особей того же поколения. В отдельных случаях такие особи могут дать начало новому виду. Получается, что в природе могут существовать особи, уже не относящиеся к старому виду и еще не образовавшие нового вида

Постепенное формообразование. |

Подвид часто образуется за несколько тысяч лет, а |

|

иногда за сотни или сотни тысяч лет. |

Полнота палеонтологического материала |

по |

отдельным группам позволяет с уверенностью определять время, необходимое для возникновения новых видов. Особенно удобен для этого анализ последовательных ископаемых форм. Так для образования отдельных видов (фратрий) верхнеплиоценовых моллюсков на территории Германии потребовалось несколько миллионов лет. Один вид зубра (Bison) на Кавказе в среднем плейстоцене существовал примерно 50-60 тыс. поколений, а переход к новому виду занял 10-16 тыс. лет (2-4 тыс. поколений). Оказалось также, что время существования отдельных видов может значительно колебаться – от 0,5 до 5 млн. лет. У моллюсков средняя длительность существования родов – десятки миллионов лет, у хищных – около 8 млн. лет. Это означает, что темп формообразования у хищных в десяток раз быстрее, чем у двустворчатых моллюсков.

47

Сравнение большого материала по темпам возникновения и длительности развития новых родов позволило выделить три группы родов.

Кпервой группе принадлежат брадителические роды, филогенетические реликты; время их развития превышает 250 млн. лет.

Ко второй группе принадлежат горотелические роды, время развития которых составляет от нескольких до нескольких десятков миллионов лет.

Ктретьей группе – тахителических родов – принадлежат роды, время развития которых невелико, много меньше 1 млн. лет.

Причины, оказывающие влияние на скорость эволюции, можно объединить в две группы:

внутренние – к ним относятся разнообразие генофонда, скорость смены поколений; внешние – этой группе относятся изменения внешней среды.

Следует отметить, что темпы видообразования зависят не только от внешних и внутренних причин, но и от их взаимодействия, а также от места организмов в биогеоценозе. Главнейшим фактором, определяющим скорость эволюции, является изоляция и естественный отбор.

Скорость эволюции тесно связана с проблемой филогенетических реликтов (персистентных форм, или «живых ископаемых») – форм, сохраняющих неизменными основные особенности строения на протяжении огромных промежутков времени. К ним относятся морское плеченогое лингула (около 500 млн. лет), мечехвост (около 400 млн. лет), латимерия (около 200-300 млн. лет).

Сохранение таких персистентных (неизменных) видов возможно при стабильности основных компонентов среды. Так, особенно много филогенетических реликтов в некоторых участках Мирового океана и в тропиках, где условия существования остаются стабильными на протяжении десятков миллионов лет.

Важнейшей особенностью эволюции является неравномерность темпов эволюции в различных филогенетических ветвях. Наряду с быстроэволюционирующими таксонами имеются таксоны с низкими темпами эволюции. Так имеются виды – живые ископаемые, существующие на Земле почти без изменения сотни миллионы лет. К ним относятся плеченогие, мечехвосты, гаттерия, устрицы, крокодилы.

Классический дарвинизм рассматривал видообразование как постепенный или градуалистический процесс. В 1972 г. палеонтолагами Элдриджем и Гулдом была разработана гипотеза прерывистого равновесия, или пунктуализм. Согласно этой гипотезе история филетических линий состоит из чередования длительных периодов эволюционной стабильности (стасигенез) и коротких периодов видообразования. Стасигенез занимает до 99% времени существования вида. Переход от родительского вида к дочернему практически скачкообразен. Анализ палеонтологического и экспериментального материала показывает, что возможно как градуалистическое, так и пунктуалистическое видообразование. Таким образом, в современной теории эволюции наряду с постепенным видообразованием признается возможность внезапного видообразования.

В период перехода в новую адаптивную зону одна структура или структурный комплекс находится под сильным давлением отбора, как например, крыло у предка птицы. Следовательно, эта структура развивается очень быстро, тогда как все другие отстают. В результате происходит не постоянное и гармоничное изменение всех частей "типа", а

мозаичная эволюция.

48

49

8СООТНОШЕНИЕ ОНТО- И ФИЛОГЕНЕЗА

1.Общие представления о филогенезе и онтогенезе. Особенности и продолжительность онтогенеза в разных группах организмов

2.Соотношение между онто- и филогенезом

3.Основные направления эволюции онтогенеза

1. Общие представления о филогенезе и онтогенезе. Особенности и продолжительность онтогенеза в разных группах организмов

Филогенез (phyle – племя) – это историческое развитие как отдельных видов и систематических групп организмов, так и органического мира в целом.

Филогенез животного мира берет свое начало от первичных доклеточных организмов

– протобионтов. Филогенез представляет собой цепь генетически связанных между собой онтогенезов. Онтогенез – не только результат филогенеза, но и его необходимая предпосылка. Все это и определяет исключительную важность изучения проблемы соотношения онто- и филогенеза для понимания эволюционного учения.

Онтогенез (ontos – сущее) – последовательное и необратимое развитие организма с момента образования зиготы и до естественной смерти организма.

При бесполом размножении онтогенез начинается с деления материнского организма или возникновения специализированной клетки или группы клеток, из которых образуется зачаток нового организма. При половом размножении моментом появления нового организма является оплодотворение и образование зиготы путем слияния мужской и женской гамет. Преобразование одноклеточного зародыша в многоклеточный организм, развитие этих составных частей, функционирование, рост, биохимические преобразования, изменения под влиянием внешней среды – все это сложные и разносторонние проявления онтогенеза.

Для онтогенеза характерно наличие последовательной дифференцировки. Дифференцировка - это процесс возникновения и развития структурных и функциональных различий между первоначально однородными эмбриональными клетками, в результате которого образуются специализированные клетки, ткани и органы многоклеточного организма. Дифференцировка является важнейшей составной частью процесса формирования многоклеточного организма. В общем случае дифференцировка необратима, т.е. высокодифференцированные клетки не могут превращаться в клетки другого типа. Онтогенез животных и растений подразделяют на эмбриональный и постэмбриональный периоды. Каждый из этих периодов может быть подразделен на более мелкие стадии, которые отличаются спецификой проявления у разных видов. Так, самые ранние этапы развития у животных делятся на стадии 2, 4, 8, ..., 64 бластомеров, бластулы, гаструлы, нейрулы и т. д. У растений в эмбриональном развитии выделяются такие этапы, как предзародышевый, зародышевый и др. У животных дифференцировками обычно богат эмбриональный период, у растений – постэмбриональный. Каждый из этих периодов онтогенеза может быть подразделен на последовательные качественные этапы. Онтогенез может характеризоваться прямым развитием или развитием путем метаморфоза. При прямом развитии новорожденное животное обладает чертами организации взрослого существа, отличаясь лишь размерами. Развитие с метаморфозом идет через ряд личиночных

50