порядка 1·10- 4 %. Этот металл не встречается в виде самородков, только в виде соединений и то редко, например, в составе минерала вольфрамит (Fe – Mn – (0,2 – 2 %)·W – O). Вольфрамовые месторождения РФ — Северный Кавказ, Приэльбрусье. Самые богатые месторождения вольфрама находятся в Китае.

Физические свойства: температура плавления 3380 ° С, плотность 19,3 г/см3 (такая же, как у золота); температурный коэффициент линейного расширения αl = 4·10- 6 К- 1. Предел механической прочности на разрыв больше 1800 МПа. Коэффициент теплопроводности 140 Вт/(м·К). Вольфрам при 20 ° С реагирует со фтором, образуя WF6. При температуре больше 400 ° С взаимодействует с кислородом, при более высоких температурах — с хлором и бромом. Растворяется в смеси азотной и плавиковой кислот (HNO3 + HF).

Электрические свойства: удельное электрическое сопротивление при 20 ° С равно 5·10-8 Ом·м. При 2400 ° С величина ρ возрастает до 85·10- 8 Ом·м. Имеется слабо выраженная сверхпроводимость при 0,01 К при нормальном давлении, макроразмерах и экранировке от магнитного поля Земли.

К достоинствам вольфрама относятся: высокая температура плавления (3380 ° С);

высокая механическая прочность (больше 1800 МПа). Недостатки вольфрама:

дефицитность. В Земной коре содержится 1·10- 4 % вольфрама; окисление в воздушной (кислородной) среде при температуре

более 400 ºС; при использовании при высоких температурах требуется защит-

ная атмосфера.

Применение вольфрама:

вольфрам используется в качестве легирующей добавки для повышения прочности инструментальных сталей. Резцы из такой стали могут эксплуатироваться при температуре «красного каления», т. е. при 800 ° С. Стали, легированные вольфрамом, используются в

143

качестве танковой брони. На вышеперечисленные цели расходуется почти 85 % добываемого вольфрама;

электрические контакты, используемые для высокотоковых и высоковольтных коммутирующих устройств (токи тысячи ампер и напряжения тысячи вольт). Эти контакты выполнены из сплава меди и вольфрама;

электровакуумная техника. Вольфрам используется как высокотемпературный материал для нагревательных катодов, изготовления сетки и т. д.;

электрические печи сопротивления. Вольфрам используется в качестве нагревателя, у которого рабочая температура 2500 ° С, и он может применяться в вакууме или нейтральном газе;

испарители для золота и кремния из вольфрама для создания интегральных схем;

высокотемпературные термопары. Они состоят из вольфрама и рения (Re). У этих термопар рабочая температура 2500 ° С, они могут применяться в вакууме или нейтральном газе;

сосуды из вольфрама для плавки кварцевого стекла с последующим изготовлением оптических волокон;

электрическая лампа накаливания для освещения; электроды для гелиево- и аргонодуговой сварки.

Ниобий. В таблице Д. И. Менделеева ниобий (Nb) находится под № 41 в V группе.

Распространенность в Земной коре 2·10- 4 %. Встречается только в виде химических соединений. Блестящий, серебристый металл. Плотность составляет 8,57 г/см3. Температура плавления 2470 ºС. Удельное электрическое сопротивление при 20 ºС равно 12·10- 8 Ом·м.

Ниобий имеет большое значение в электротехнике, как материал, обладающий наиболее высокой температурой перехода из нормального в сверхпроводящее состояние (9,4 К) среди химических элементов. Поэтому как сам ниобий, так и особенно сплавы на его основе широко применяются для изготовления сверхпроводящих материалов, используемых в промышленности.

144

Проводники различного назначения со средней температурой плавления

К проводникам различного назначения со средней температурой плавления относятся: железо, кобальт, никель, платина, титан и другие химические элементы, у которых температура плавления находится в интервале от 500 до 2500 ° С. (В этом же температурном интервале находятся также серебро, золото и медь, но эти металлы были рассмотрены выше как проводники с высокой электропроводностью).

Железо. В таблице Д. И. Менделеева железо (Fe) находится под № 26 в VIII б группе. Распространенность железа в Земной коре порядка 4,5 %, и оно занимает по этому показателю пятое место среди химических элементов. Среди металлов железо находится на втором месте после алюминия. Железо в Земной коре в основном встречается в виде соединений, таких как оксиды железа (Fe3O4 — магнетит; Fe2O3 — гематит), карбонаты железа (FeCO3), сульфиды железа (FeS2)

идр. Железо самородное встречается очень редко в виде железных метеоритов (это конечный продукт термоядерной эволюции звезд) или так называемого теллурического железа, образующегося в Земной коре в виде мельчайших зерен при остывании основных магм. Метеоритное железо человечеству было известно еще до нашей эры,

ионо в бронзовый век (3 − 2 тысячи лет до н. э.) ценилось даже выше, чем бронза или медь. Физические свойства железа: температура плавления 1535 ° С, плотность 7,87 г/см3. Железо высокой чистоты — блестящий, серебристый металл.

Магнитные свойства железа: одна из кристаллических структур железа (феррит) является ферромагнетиком, у которого температура Кюри составляет 769 ° С.

Удельное электрическое сопротивление железа при 20 ° С равно

10·10- 8 Ом·м.

Железо используется в качестве сплавов с углеродом (для производства сталей и чугунов). Сталь содержит менее 2,14 % углерода (конструкционная сталь — менее 0,7 %), в чугуне содержание

145

углерода (2,14 ÷ 6,0) %. Чистое железо применяется в порошковой металлургии, в частности для изготовления магнитных материалов из карбонильного и электролитического железа. Предел механической прочности мягкой отожженной стали равен 700 – 800 МПа; у твердой неотожженной стали при добавлении легирующих добавок (вольфрам, молибден, хром, марганец и др.) — порядка 1000 – 1750 МПа. Железо реагирует с кислородом и водой, при этом на поверхности образуется слой, называемый при низких температурах — « ржавчина», при высоких — « окалина». Коррозионная стойкость железа к кислороду в 3 раза меньше, чем у меди. Порядка 10 % железа с течением времени переходит в ржавчину.

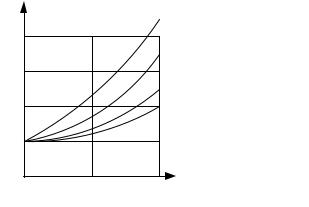

Зависимость удельного электрического сопротивления железа от примесей представлена на рис. 5.15.

ρ ×108 (Ом× м)

Рис. 5.15. Зависимость удельного сопротивления железа от примесей

Из данных, приведенных на рисунке, видно, что введение углерода относительно слабо (по сравнению с примесью кремния) влияет на удельное электрическое сопротивление железа. Поэтому для уменьшения потерь на вихревые токи в состав железоуглеродистого сплава (сталь) вводят кремний. (Так получают широко распространенный магнитомягкий материал — электротехническую кремнистую сталь).

Достоинства железа:

высокая распространенность в Земной коре (порядка 4,5 %);

146

высокие механические свойства (σр может достигать 1750 МПа). Недостаток железа — низкая коррозионная стойкость.

Железо и железоуглеродистые сплавы применяются как проводниковые, магнитные и конструкционные материалы.

Применение в качестве проводников:

для ЛЭП на коротком расстоянии, так как при этом можно применить провод с большим диаметром, и тем самым уменьшить его сопротивление;

для электротранспорта, где функцию одного из проводников выполняют рельсы, у которых большое сечение, и, следовательно, низкое сопротивление;

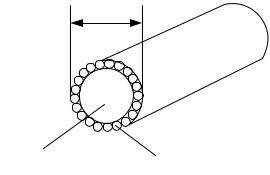

алюмостальные провода (рис. 5.16) для ЛЭП большой дальности, в которых стальной трос используется для увеличения механической прочности конструкции. Увеличение диаметра провода приводит к уменьшению напряженности электрического поля вблизи поверхности комбинированного провода, следовательно, уменьшается вероятность образования короны. За счет введения стального троса можно увеличить расстояние между мачтами ЛЭП, что удешевляет стоимость ЛЭП в целом.

Применение в качестве магнитных материалов: электротехническая кремнистая сталь; сплавы (пермаллои, альни, альнико, альниси); магнитотвердые и магнитомягкие материалы.

Рис. 5.16. Алюмостальной провод для ЛЭП

147

Конструкционное применение: машиностроение; строительство; наземный и морской транспорт;

корпуса электродвигателей, турбо− и гидрогенераторов и др.; щиты управления; военная техника.

Платина. В таблице Д. И. Менделеева платина (Pt) находится под № 78 в VIII б группе.

Распространенность платины в Земной коре порядка 1·10- 7 %. Этот металл встречается в виде самородков (самый крупный 9 кг, найден на Урале), а также в медно-никелевых месторождениях. В России платину добывают на Норильском медно-никелевом комбина-

те. Ранее добывали на Урале. |

|

|

|

Физические свойства: |

температура плавления 1771 ° С, |

плот- |

|

ность 21,4 г/см3 . Платина — |

металл серебристого цвета. |

|

|

Удельное электрическое сопротивление платины при 20 ° С рав- |

|||

но 10·10- 8 Ом·м. |

|

|

|

Механические свойства: относительное удлинение |

l |

≤ 40% . |

|

|

|

l |

|

Предел механической прочности при разрыве 150 МПа, т. е. меньше, чем у серебра.

Платина не взаимодействует с кислородом, водой, серой, со всеми кислотами, кроме нагретой «царской водки». Взаимодействует при нагреве с газообразным хлором, бромом, фтором, образуя соответствующие соединения (например, хлористую платину при 250 ºС).

Достоинства платины — высокая коррозионная стойкость и высокая температура плавления.

Недостаток платины — дефицитность и отсюда высокая стоимость.

Применение платины: электрические контакты;

148

платиновые пасты для металлизации керамики, используемой в керамических конденсаторах;

нагреватели для лабораторных нагревательных устройств в воздушных и кислородных средах;

тигли для синтеза различных неорганических соединений при высоких температурах. (Например, для синтеза высокотемпературных сверхпроводников);

сосуды для плавки алюмосиликатных стекол, используемых для производства стеклоткани с последующим изготовлением фольгированных диэлектриков и печатных плат;

порошкообразная платина один из лучших адсорбентов для газообразного водорода: так, одна часть платины может поглотить 100 частей водорода, а при нагреве водород высвобождается из платины;

платиновые термосопротивления для измерения температуры в интервале температур от − 273 до 1063 ° С;

платино-родиевые термопары для рабочего интервала температур от 100 до 1600 ° С, применяются на воздухе и в кислородной среде (марки некоторых платино-родиевых термопар приведены в табл. 5.6);

из платины изготовлен эталон метра, состоящий из сплава платины и 10 % иридия;

платина используется в качестве слитков, хранящихся в банках (первые в мире монеты из платины были изготовлены в России в

XIX веке).

|

|

|

|

|

Таблица 5.6 |

|

Марки некоторых платино-родиевых термопар |

||||

|

|

|

|

|

|

Марка |

|

|

|

Электроды |

Траб, ° С |

ТПП |

|

№ 1 – |

платина |

|

до 1300 ° С |

|

№ 2 – |

платина |

+ 10 % родия |

||

|

|

|

|||

ТПР |

|

№ 1 – платина + 6 % родия |

до 1600 ° С |

||

|

№ 2 – |

платина |

+ 30 % родия |

||

|

|

|

|||

149

Проводники различного назначения с низкой температурой плавления

К проводникам различного назначения с низкой температурой плавления относятся свинец, олово, кадмий, цинк, ртуть, литий и другие металлы, у которых температура плавления меньше 500 ° С. Также в эту группу могут быть отнесены легкоплавкие сплавы, температура плавления которых может быть намного меньше, чем температуры плавления входящих в этот сплав компонентов.

Свинец. В таблице Д. И. Менделеева свинец (Pb) находится под № 82 в IV группе. Содержание в Земной коре 1,4·10- 4 %. Физические свойства свинца: температура плавления 327 ° С, плотность 11,3 г/см3. Это металл темно-серого цвета. Свинец и его соединения ядовиты. Попадая в организм человека, свинец накапливается в костях, вызывая их разрушение.

Удельное электрическое сопротивление свинца при 20 ° С равно 20·10- 8 Ом·м, т. е. приблизительно в два раза выше, чем у железа. Свинец при нормальном давлении и макроразмерах имеет сверхпроводимость при 7,2 К.

Предел механической прочности равен 15 МПа. Свинец мягкий металл, настолько мягкий, что процарапывается ногтем.

Свинец обладает сравнительно высокой коррозионной стойкостью. Он не взаимодействует с кислородом и водой, а также с большинством кислот (кроме азотной (HNO3)) и щелочей.

Применение свинца:

«мягкие» припои (оловянно-свинцовые припои), рабочая температура которых меньше 300 ° С;

плавкие вставки для защиты электротехнических сетей и оборудования;

защитная оболочка некоторых типов силовых кабелей от воздействия океанской воды или грунтовых вод;

150

радиационная защита — защита от ионизирующих излучений высокой энергии, таких как: рентгеновское, протонное, радиоактивное (α, β, γ). По степени защиты 1 мм свинца соответствует 11 мм стали и 110 мм бетона;

пластины для аккумуляторов.

Кроме вышеперечисленных областей, свинец и его соединения имеют широкое применения и в других сферах. (Например, типографский шрифт, пули, подошва ботинок у водолазов, свинцовое стекло и др.).

Олово. В таблице Д. И. Менделеева олово (Sn) находится под № 50 в IV группе. Содержание в Земной коре 2·10- 4. В природе существует десять изотопов олова (максимальное количество среди химических элементов). В России промышленные месторождения олова находятся на Дальнем востоке и в Якутии.

Физические свойства: температура плавления 232 ° С, плотность 7,3 г/см3. Олово — металл белого цвета. В отличие от свинца олово не токсично.

Удельное электрическое сопротивление олова при 20 ° С равно 11·10- 8 Ом·м. Сверхпроводящее состояние наступает при 3,7 К.

Предел механической прочности олова больше, чем у свинца. Олово не взаимодействует с кислородом и водой, а также с большинством кислот.

Применение олова:

«мягкие» припои (оловянно-свинцовые припои), рабочая температура которых меньше 300 ° С;

защита железа от коррозии, так называемая «белая жесть» (на эту защиту расходуется 50 % всего добываемого олова). Олово не токсично, что очень важно в случае применения белой жести для хранения продуктов питания. Обычно расход олова при изготовлении «белой жести» таков: 5 кг олова на 1 т стали;

оловянная бронза (Cu + ≤ 10 % Sn). Широко используется при изготовлении памятников. Например, «Медный всадник» в

151

Санкт-Петербурге изготовлен из бронзы следующего состава:

90 % Cu + 7,5 % Sn + 2,5 % Zn;

антифрикционные сплавы с низким коэффициентом трения, в частности, для электрических машин: (70 – 90) % Sn + Cu + Sb ( сурьма). Это — сплавы с общим названием «баббиты»;

легкоплавкие сплавы с температурой плавления менее Тпл олова, состоящие из свинца, олова, кадмия и висмута (температура плавления каждого компонента в отдельности выше 200 ° С). Например, сплав Вуда, в состав которого входят перечисленные компоненты, имеет температуру плавления приблизительно равную 67 ºС;

сверхпроводник Nb3Sn c Tc равной 18 K, имеющий в настоящее время широкое применение при изготовлении сверхпроводниковых материалов промышленного применения.

Цинк. В таблице Д. И. Менделеева цинк (Zn) находится под № 30 в II группе. Содержание в Земной коре порядка 8·10- 3 %.

Физические свойства: температура плавления 419 ° С, плотность

7,2 г/см3.

Электрические свойства: удельное электрическое сопротивление при 20 ° С равно 5·10- 8 Ом·м.

При 20 ºС цинк хрупок, при сгибании прутка слышен треск, даже более сильный, чем в случае олова. При 150 ºС цинк пластичен. Примеси резко увеличивают хрупкость цинка. Цинк имеет сравнительно высокую коррозионную стойкость к воде и кислороду.

Применение цинка:

«твердые» припои, рабочая температура которых находится в интервале 500 – 800 ° С. Представители твердых припоев, например, припой ПМЦ — медноцинковый, ПСр — припой серебряный, состоящий из серебра, меди и цинка;

латунь (Cu + ≤ 10 % Zn);

защита железа и стали от коррозии; металлизация конденсаторных полимерных пленок и бумаги;

152