- •1. Объект и предмет изучения геоэкологии. Место геоэкологии в системе географических наук.

- •2. Фундаментальное и прикладное значение геоэкологических исследований.

- •3. Значение геосистемной парадигмы в геоэкологии.

- •4. Геоэкологические аспекты природопользования.

- •5. Основные методы геоэкологических исследований.

- •6.Роль моделирования в геоэкологических исследованиях.

- •7.Географические информационные системы в геоэкологии.

- •8. Основные виды, задачи и принципы мониторинга окружающей среды.

- •9.Геоэкологическое прогнозирование и прогноз.

- •10.Глобальные геоэкологические изменения и стратегия развития человечества

- •11.Геоэкологические аспекты неблагоприятных природных и антропогенных процессов и явлений.

- •12.Геоэкологическая классификация антропогенных воздействий на географическую среду.

- •13. Влияние деятельности человека на атмосферу, климат и погоду.

- •14. Геоэкологическая оценка последствий воздействия экстремальных климатических явлений и возможных изменений климата.

- •15. Геоэкологические проблемы качества, дефицита и деградации вод суши.

- •16. Геоэкологические аспекты водного хозяйства, управления водопотреблением и водохозяйственного баланса.

- •17. Региональные и локальные геоэкологические проблемы океанов, внутренних морей и морских побережий.

- •18. Геоэкологические аспекты использования природных ресурсов Мирового океана.

- •19. Геоэкологические функции литосферы

- •20. Геоэкологические аспекты использования природных ресурсов литосферы.

- •21. Геоэкологические особенности современной динамики и эволюции природных геосистем Земли.

- •22. Геоэкологические особенности природопользования в разных природных зонах Земли.

- •23. Геоэкологические проблемы использования земельных ресурсов, процессов обезлесения и опустынивания.

- •24. Геоэкологические аспекты изменения флоры и фауны, сохранения природного разнообразия Земли.

- •25. Научно-технический прогресс и геоэкологическая безопасность

- •26. Геоэкологические проблемы промышленности на локальном, региональном и глобальном уровне

- •27. Геоэкологические проблемы транспорта на локальном, региональном и глобальном уровне

- •28. Геоэкологические проблемы сельского-хозяйства на локальном, региональном и глобальном уровне

- •29. Геоэкологические проблемы урбанизации и демографической политики на локальном, региональном и глобальном уровне

- •30. Экологическая политика Республики Беларусь

- •1.Международное географическое разделение труда в системе мирового хозяйства, структурные сдвиги в условиях постиндустриального развития.

- •2. Транснационализация мирового хозяйства: географическая и отраслевая структура тнк

- •3. География топливно-энергетической промышленности мира (на примере нефтяной, газовой и угольной промышленности)

- •4. Современная электроэнергетика мира:география и структура

- •5. Географическая структура, современные тенденции в развитии цветной металлургии мира.

- •6.Факторы размещения, географическая и отраслевая структура автомобилестроения мира.

- •Региональная структура:

- •8.Отраслевая и географическая структура мирового сельского хозяйства

- •9.Экономико-географическая характеристика хозяйства Индии.

- •10. Экономико-географическая характеристика хозяйства фрг.

- •11. Экономико-географическая характеристика хозяйства Франции

- •12. Экономико-географическая характеристика хозяйства Италии

- •13. Экономико-географическая характеристика хозяйства сша

- •14. Экономико-географическая характеристика хозяйства Японии

- •15. Экономико-географическая характеристика хозяйства Бразилии

- •4. Сравнительная характеристика Нила и Амазонки: гидрография, водный режим, особенности хозяйственного использования.

- •5. Оротектонические пояса, генетические типы рельефа и полезные ископаемые Кордильер Северной Америки.

- •6. Зональные типы ландшафтов умеренного географического пояса Северной Америки. Современное состояние природных экосистем.

- •7. Климатообразующие факторы и климатическое районирование Южной Америки.

- •8. Геоструктурное развитие Африки в фанерозое. Континентальный рифтогенез. Комплексы минеральных ресурсов.

- •9. Внутренние воды Австралии. Водообеспеченность материка. Артезианские бассейны.

- •10. Особенности природных условий Антарктиды. Влияние ледяного континента на природу Земли.

- •11. Морфоструктурное строение Европы. Ледниковый комплекс в рельефе.

- •12. Тектоническое строение Азии. Неотектоника.

- •13. Сравнительная характеристика природных областей Европейского Средиземноморья. Антропогенное преобразование ландшафтов.

- •14.Особенности ландшафтной зональности Русской равнины. Проблемы хозяйственного освоения ландшафтов

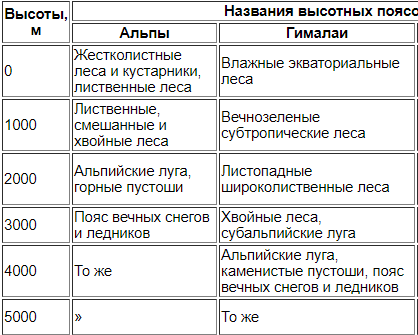

- •15. Сравнительная характеристика высотной поясности Альп и Гималаев

- •Особенности формирования фундамента и основные тектонические структуры Беларуси.

- •Особенности формирования платформенного чехла и палеогеографическое развитие Беларуси в палеозое

- •Формирование платформенного чехла в четвертичном периоде. Основные генетические типы четвертичных отложений и их распространение

- •Горючие полезные ископаемые Беларуси: состав, условия залегания и возможности использования

- •Основные генетические типы рельефа Беларуси и их распространение. Геоморфологическое Районирование Беларуси.

- •6. Территориальные особенности атмосферной циркуляции, температурный режим и выпадение осадков на территории Беларуси по сезонам года.

- •7. Речная сеть Беларуси. Типы питания и режим рек по сезонам года. Характеристики речных бассейнов.

- •8. Озера и водохранилища Беларуси. Типы озерных котловин. Классификация озер.

- •9. Факторы и процессы почвообразования на территории Беларуси. Распространение и характеристика основных типов почв.

- •10. Лесная растительность. Типы лесов и их распространение. Геоботаническое районирование.

- •11 Физико-географическая характеристика Белорусской Поозерской провинции

- •12. Физико-географическая характеристика Западно-Белорусской провинции

- •13. Физико-географическая характеристика Предполесской провинции

- •14 Физико-географическая характеристика Полесской провинции

- •15. Физико-географическая характеристика Восточно-Белорусской провинции

- •16 Формирование территории Беларуси. Анализ современного экономико-географического и политического положения Республики Беларусь.

- •17 Природные ресурсы Республики Беларусь. Оценка природно-ресурсного потенциала и экологической ситуации в стране.

- •18. Население Беларуси: факторы и особенности динамики. Характеристика социально-демографического потенциала и трудовых ресурсов рб

- •19. Национальная экономика структура и анализ производственно-экономического потенциала рб

- •20. Внешнеэкономический потенциал рб. Уровень социально-экономического развития страны и места в мировом хозяйстве.

- •21. Структура и география сельского хозяйства Республики Беларусь. Особенности размещения основных отраслей растениеводства и животноводства. Крупнейшие сельскохозяйственные предприятия.

- •22. Динамика, структура и география промышленности Республики Беларусь. Специализация промышленности административных областей и г. Минска.

- •23. География производства электроэнергии и структура электробаланса Республики Беларусь. Перспективы развития атомной и альтернативной электроэнергетики в стране.

- •24. География и структура машиностроения в Республике Беларусь. Региональные особенности и факторы размещения ведущих производств

- •25. География и структура производства продуктов питания, напитков и табачных изделий в Республике Беларусь. Региональные особенности и факторы размещения ведущих производств.

- •26. География производства продуктов нефтепереработки, химических и фармацевтических продуктов в Республике Беларусь. Региональные особенности и факторы размещения ведущих производств.

- •1. Производство кокса и продуктов нефтепереработки в Беларуси

- •2. Производство органических химических веществ в Беларуси

- •2. Производство фармацевтических продуктов в Беларуси

- •27. Динамика, факторы развития и географические особенности размещения строительства и производства строительных материалов в Республике Беларусь.

- •28. Динамика развития, структура и география сферы услуг в Республике Беларусь. Региональные особенности размещения транспортной инфраструктуры.

- •1. География торговли в Беларуси

- •2. География автомобильного, железнодорожного, трубопроводного, речного и воздушного транспорта в Беларуси.

- •29. Динамика развития, география и структура туризма в Республике Беларусь. Туристско-рекреационное районирование страны.

- •30.Экономико-географическая характеристика административной области Республики Беларусь (Гродненская область).

15. Сравнительная характеристика высотной поясности Альп и Гималаев

В Гималаях высотная поясность представлена всеми высотными поясами Земли. Никакие горы мира не имеют такого разнообразия ландшафтов.

В Гималаях - высочайших горах мира за их географического положения в субэкваториальном и тропическом поясах и грандиозную высоту наблюдается планетарный максимум высотной поясности. Это означает, что поднимаясь южными склонами от подножия до вершин, можно побывать во всех природных зонах мира: от влажных субэкваториальных лесов до высокогорной тундры.

В Альпах отсутствует горный пояс тропических вечнозеленых лесов.

География Беларуси

-

Особенности формирования фундамента и основные тектонические структуры Беларуси.

Выделяется три этапа формирования кристаллического фундамента:

1)ранний архей. На месте линейной зоны растяжения и базальтового магматизма (Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс) появляется складчатость, гранулитовый магматизм и метаморфизм, сформировался чарконит-гранулитовый мегакомплекс пород, в результате чего протоокеаническая кора преобразуется в кору переходного типа с гранитным слоем малой мощности.

2)поздний архей – ранний протерозой. На гранулитогнейсовой коре образовались большие прогибы (Центральнобелорусская гранитогнейсовая зона), как переходная стадия развития со складчатостью, региональным метаморфизмом и гранитообразованием. Формируется гранитогнейсовый мегакомплекс, а земная кора переходного типа преобразовывается в континентальную кору с гранитным слоем.

3) вторая половина раннего протерозоя. Происходит неоднократное растяжение и сжатие коры с заменой гранитного магматизма базальтовым и образованием вулканоплутонического мегакомплекса (Осницко-Микашевичский вулканоплутонический пояс) и завершается доплатформенный этап развития территории.

В системе тектонического районирования территории Беларуси выделяются структуры I, II, III и других (более низких) порядков.

Тектоническими структурами I порядка в пределах Беларуси являются Русская плита, Азово-Подольская плита и Украинский щит.

I. Русская плита лежит в основании большей части территории страны и состоит из отдельных антиклиз, синеклиз, прогибов, горстов, грабенов и седловин.

Белорусская антиклиза охватывает центральные, западные и северо-западные районы Беларуси. Имеет размеры 300 х 220 км. Сформирована в протерозое. Абс. отметки залегания фундамента на большей части антеклизы не превышают - 500 м, а в наиболее приподнятой части достигают +103 м. Платформенный чехол антеклизы маломощный, сложен позднепротерозойскими, раннепалеозойскими, девонскими, пермскими, мезозойскими и кайнозойскими отложениями. Структуры второго порядка: Центрально-Белорусский масив с Бобовнянским погребенным выступом, погребенные выступы – Бобруйский, Ивацевичский, Мазурский, Вилейский. Воложинский грабен разделяет Вилейский погреб. выступ и Центральнобеларуский масив.

Воронежская антеклиза незначительно заходит на юго-восток Беларуси своей западной частью. Сформирована в протерозое. Отложения верхнего протерозоя, девона, мезозоя и кайнозоя общей мощностью от 400 до 700 м. Структуры 2-го порядка – Суражский (на севере), Гремяцкий (на юге) погребенные выступы, которые разделяет Клинцовский грабен.

Жлобинская седловина разделяет Белорусскую и Воронежскую антиклизы и имеет ассиметричное строение: северный ее склон является достаточно пологим, а южный склон представляет собой систему ступенчатых разломов.

В пределах Балтийской синеклизы фундамент погружается на глубину до 500 м. Частной структурой Балтийской синеклизы является Неманский грабен.

Припятский прогиб расположен на юго-востоке страны. Фундамент залегает на глубинах 1,5 - 6 км. Наибольшая часть чехла прогиба приходится на девонские и каменноугольные отложения. Глубинными разломами прогиб расчленен на многочисленные ступени, горсты, грабены, погребенные выступы. На территории прогиба находятся все важнейшие полезные ископаемые Беларуси – калийные и каменные соли, нефть. Время образования – верхний палеазой (дэвон). Геоструктур 2 парадка около 140, которые делятся на 3 зоны: северная зона, Центральная зона, южная зона.

Подлясско-Брестская впадина находится в юго-западной части Беларуси. Глубина залегания кристаллического фундамента изменяется от 0,5 до 2 км. Основная часть разреза чехла впадины сложена породами венда, кембрия, ордовика, силура.

Оршанская впадина расположена на северо-востоке Беларуси, разделяет северный и восточный отроги Белорусской антеклизы. Глубина залегания фундамента здесь достигает 1,8 км. Время образования – верхний протерозой (рифей-венд). Геоструктуры 2 порядка: Витебская мульда, Могилёвская мульда, Цэнтральнооршанский горст, Чэрвеньская структурная затока

Полесская седловина отделяет Подлясско-Брестскую впадину от Припятского прогиба. Поверхность фундамента в пределах Полесской седловины характеризуется абсолютными высотами от – 20 до – 500 м.

От Полесской седловины в направлении Припятского прогиба (примерно на 80 км) протягивается крупное поднятие фундамента – Микошевичско – Житковичский выступ. Его ширина составляет около 10 км. В пределах Микашевичско–Житковичского выступа кристаллические породы залегают на глубине 10 – 30 м и перекрываются неоген-антропогеновыми отложениями.

Брагинско-Лоевская седловина отделяет Припятский прогиб от Днепровско-Донецкого прогиба. Она образована Брагинским погребенным выступом и Лоевской седловиной. В пределах Брагинского погребенного выступа (протяженность 45 – 50 км) фундамент опускается с юга на север до глубины – 300 – 1500 м. Эта структура ограничена разломами с амплитудой до 3 км. Разрывные нарушения ограничивают и Лоевскую седловину, которая протягивается на 50 – 60 км при ширине 30-40 км. В ее осевой части поверхность фундамента находится на глубине – 1500 м.

Самая северная часть Беларуси принадлежит Латвийской седловине, разделяющей Балтийскую синеклизу и Оршанскую впадину. В центральной части седловины кристаллические породы залегают на отметках около - 700 м, на востоке уходят на глубину примерно – 1400 м, а со стороны Белорусской антиклизы поднимаются до – 500 м.

II. Азово-Подольская плита занимает крайнюю юго-западную часть Беларуси. Частными тектоническими структурами этой плиты являются Луковско-Ратновский горст и Волынская моноклиналь.

Луковско-Ратновский горст протягивается в широтном направлении на 350-400 км и имеет ширину примерно 13 – 40 км. Эта тектоническая структура имеет блоковую структуру и ограничена разломами с амплитудой от 100 (на востоке) до 1000 м (на западе).

Волынская моноклиналь характеризуется постепенным устойчивым опусканием фундамента на юго-запад от 0 до 3 км. На фоне моноклинального опускания выделяется несколько мульд и поднятий с абсолютными высотами от 1,0 до – 1,6 км.

III. Украинский щит занимает крайнюю южную часть территории Беларуси. Возле деревни Глушковичи Лельчицкого района породы кристаллического фундамента выходят на дневную поверхность. В качестве частной структуры Украинского щита выделяется Овручская грабен-синклиналь, которая ограничена глубокими разломами и простирается на 110 км при ширине 5 - 20 км