Бёккер_Хроматография [2009]

.pdf

290

Глава 5. Тонкослойная хроматография

Глава 5. Тонкослойная хроматография

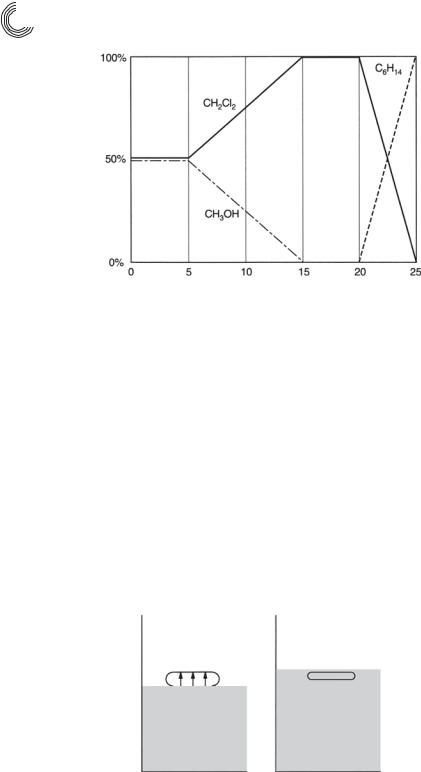

Рис. 5.14. Типичный универсальный градиент

от этапа к этапу. Временные интервалы выбирают таким образом, что длина хро& матографического пути возрастает на каждом этапе примерно на 3 мм.

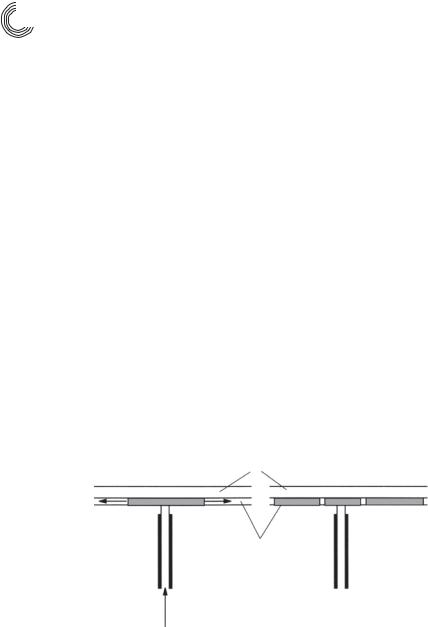

Уже в методе ПМЭ, который использует одну и ту же подвижную фазу на всех этапах, у разделенных фракций была тенденция концентрироваться в виде тон& ких полос (зон). Это происходит потому, что восходящей фронт подвижной фазы сначала контактирует с «нижней» частью зоны разделения и вызывает ее движе& ние в направлении разделения – и это происходит каждый раз, когда фронт ра& створителя проходит зону разделения. Этот механизм показан на рис. 5.15. Эф& фект концентрирования усиливается еще больше в методе АМЭ, где подвижная фаза, которая первой проходила зону разделяемых вещества, является самой по& лярной и оказывает, таким образом, самое сильное элюирующее действие на все компоненты. Первые пять ступеней разделения осуществляются смесью метанол – дихлорметан 50 : 50, затем десять ступеней, в которых содержание метанола по& степенно сокращается до нуля и т.д.

Таким образом, техника АМЭ является фокусирующей. Сначала восходящая подвижная фаза контактирует с нижней частью зоны веществ и вызывает его миг&

Рис. 5.15. Эффект концентрирования при прохождении каждого фронта раство& рителя

5.7. Проявление хроматограммы 291

рацию в направлении разделения, вследствие чего фракция фокусируется в виде тонкой полоски.

Комбинация фокусирующих эффектов и градиентного разделения позволяет добиться наиболее узких хроматографических зон, ширина пиков которых не за& висит от пути миграции. Типичное значение полуширины составляет 1 мм, так что на отрезке длиной 80 мм могут полностью разделяться до 40 компонентов (раз& деление до базовой линии). Инструментальная ТСХ, объединенная с автомати& ческим многократным элюированием и градиентом полярности элюента, отли& чается чрезвычайно высокой аналитической разрешающей способностью.

Затраты на воспроизводимое многократное элюирование оправданы только при использовании соответствующего автоматического устройства. Все парамет& ры, которые влияют на хроматографическое разделение, системой управляются или поддерживаются постоянными автоматически. До сих пор этот метод являет& ся единственным, который обеспечивает воспроизводимое градиентное разделе& ние ТСХ [5.9]. С помощью универсального градиента с первого раза могут разде& ляться вещества с очень различной полярностью. Это делает данный метод осо& бенно интересным для экологического анализа, где нужно обрабатывать очень сложные смеси веществ [5.10]. Однако в зависимости от выбора градиента пол& ный анализ может занимать при этом до нескольких часов.

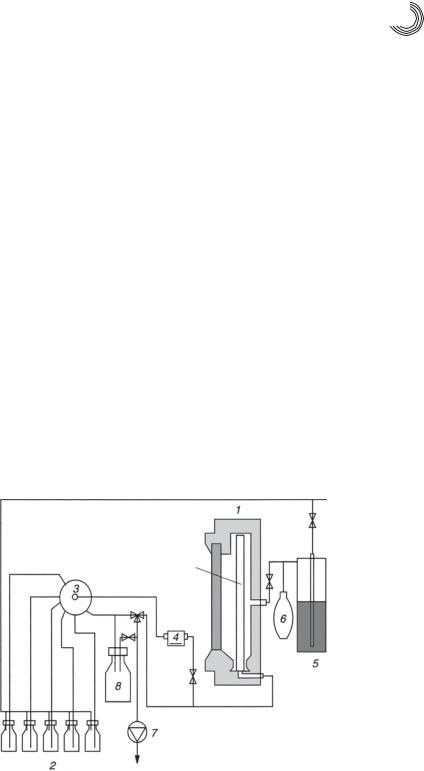

Принцип работы устройства для автоматического многократного разделения представлен на рис. 5.16. Центральный модуль состоит из собственно камеры для разделения (1) с входами и выходами для подвижной фазы и для газовой фазы. Градиент подвижной фазы формируется с помощью градиентного смесителя (4) из отдельных компонентов, которые находятся в отдельных емкостях (2). Смеси& тель связан с емкостями для растворителей через кран, снабженный для переклю&

ТСХ пластинка

Рис. 5.16. Модуль для проведения автоматического градиентного элюирования в ТСХ (метод АМЭ)

292

Глава 5. Тонкослойная хроматография

Глава 5. Тонкослойная хроматография

чения мотором (3). Кондиционирование газовой фазы осуществляется пропуска& нием азота через промывную бутыль (5), который затем поступает в газосборник кондиционированного газа (6). Оттуда газовая фаза направляется в камеру для разделения. Система управляется микропроцессором, который можно свободно программировать.

Элюент из смесителя направляется в камеру, в которой находится пластинка для ВЭТСХ. Геометрия устройства для подачи элюента такова, что процесс хро& матографии начинается мгновенно и равномерно по всей ширине пластинки. По окончании заданного времени разделения, которое определяет длину пробега, подвижная фаза удаляется из камеры: сначала через сливные емкости (8), в кото& рых собираются остатки растворителей; затем, когда вся жидкость из камеры уда& ляется, эвакуируется с помощью масляного насоса (7) и, таким образом, слой сор& бента высушивается.

Перед началом следующего этапа разделения слой предкондиционируется га& зовой фазой из газосборника (6). Во время высушивания в смесителе (4) идет при& готовление подвижной фазы для следующего этапа.

Полная программа состоит из 25 этапов, т.е. 25&разовое разделение с увеличени& ем пути пробега и промежуточными высушиваниями длится примерно 4 час. Умень& шение числа ступеней до 20 сокращает общее время разделения уже на 2,5 час. Так как вся программа, включая конечное высушивание хроматограммы, полно& стью автоматизирована и пластинка в атмосфере азота, то такое разделение мо& жет проводиться в отсутствии персонала лаборатории [5.11].

5.7.9. Планарная хроматография

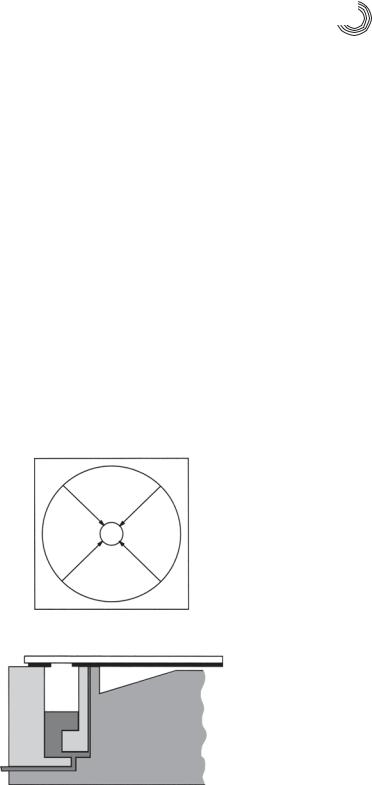

Планарная хроматография является, собственно говоря, наиболее простым и са& мым старым из известных методов и уже очень давно применяется с большим успехом (рис. 5.17). С развитием тонкослойной хроматографии она была предана забвению, пока, наконец, ее не открыли заново в ВЭТСХ и одновременно не пред& ложили прибор, контролирующий проведение разделений этим методом.

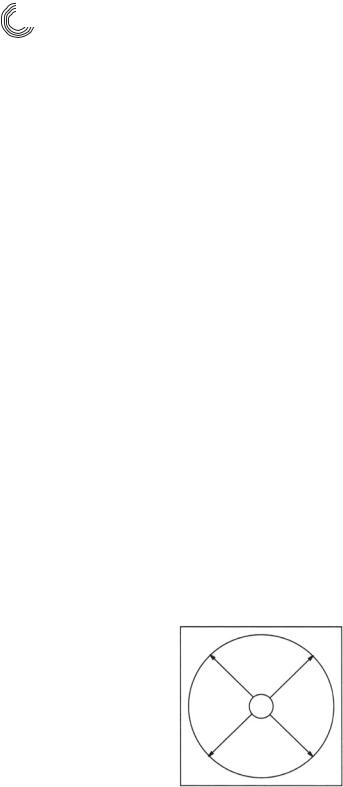

Слой сорбента в планарной хроматографии расположен горизонтально. Ве& щества наносятся кольцеобразно вокруг центра тонкослойной пластинки, под& вижная фаза подается в центр этих колец. Компоненты мигрируют с подвижной

Рис. 5.17. Принцип планарной (круговой) хроматографии

5.7. Проявление хроматограммы 293

фазой на периферию пластинки в форме концентрических круговых сегментов и при этом разделяются. В сравнении с линейной хроматографией этим методом можно особенно хорошо разделять сильноудерживаемые вещества, которые мало перемещаются при движении подвижной фазой [5.12].

5.7.9.1. Принцип U%камеры

Подачу подвижной фазы в центр тонкослойной пластинки осуществить сложнее, чем ее подачу при линейном разделении и поэтому требуется особая хроматогра& фическая камера (рис. 5.18). Пластинка для ВЭТСХ (1) лежит слоем вниз в держа& теле U&образной камеры (2). Подвижная фаза подается из центрального капил& ляра (3). Само дозирование подвижной фазы происходит с помощью присоеди& ненного шприца объемом 250, 500 или 1000 мкл, который приводится в действие шаговым двигателем. Скорость потока и объем подвижной фазы выбирают зара& нее и регулируют электронным устройством.

Рис. 5.18. Круговая хроматография в системе с U&образной камерой

Насыщение камеры в этом методе происходит таким образом, что газовая фаза, которую готовят снаружи в промывной бутыли, направляют в камеру через коль& цевую щель (4) на наружном крае слоя и снова удаляют через центральное отвер& стие (5). Нанесение пробы на сухой слой происходит вне U&образной камеры. Чтобы центр кольца, на котором находятся исходные точки, точно совпадал с точ& кой ввода подвижной фазы, пластинку при нанесении пробы фиксируют в коль& цевом держателе. Фракции при разделении проявляются в виде концентрических колец.

5.7.9.2. Особенности кругового разделения

Разделения особенно сильно удерживаемых веществ, то есть в области низких Rf, в планарной хроматографии проявляются намного более отчетливо, чем при линейном хроматографии с тем же адсорбентом и той же самой подвижной фа& зой. Это связано с относительным увеличением величины Rf согласно выра& жению:

Rfлинейный = (Rfкруговой)2.

294

Глава 5. Тонкослойная хроматография

Глава 5. Тонкослойная хроматография

Перегрузки пробы (например, по одному или нескольким компонентам) ни& велируются практически без потери в качестве разделения, так как перегрузка вызывает диффузионное уширение хроматографических зон в периферийном направлении, но не в радиальном направлении (разделения).

Подвижная фаза попадает из закрытой системы непосредственно на слой. Подаваемая подвижная фаза имеет, таким образом, во время всего процесса раз& деления постоянный состав, что улучшает воспроизводимость. Недостатком яв& ляется то, что с ростом величины Rf образуются все более вытянутые пятна, кото& рые поддаются только лишь условно количественной обработке.

Система с U&камерой представляет собой методически правильный предва& рительный эксперимент для переноса результатов разделения ТСХ на ВЭЖХ (мок& рое нанесение).

5.7.9.3.Принцип мокрого нанесения

ВВЭЖХ стационарная и подвижная фазы в процессе подачи пробы находятся в равновесии. Хроматография происходит в этих равновесных условиях, т.е. в изок& ратическом режиме. В обычной тонкослойной хроматографии проба наносится на стационарную фазу до того, как она входит в контакт с подвижной фазой. По& этому хроматографическое разделение проходит одновременно с постепенным ус& тановлением равновесия между стационарной и подвижной фазами. Это суще& ственная причина, по которой результаты, полученные в ТСХ, нельзя непосред& ственно переносить на ВЭЖХ.

Подложка для хроматографического слоя

Хроматографический слой

Рис. 5.19. Принцип влажного нанесения пробы

Только в системе с U&камерой с принудительной подачей подвижной фазы можно правильно моделировать условия колоночной хроматографии, причем используется принцип мокрого нанесения пробы (рис. 5.19). При этом под& вижная фаза подается на слой сорбента до тех пор, пока не установится равно& весие между стационарной и подвижной фазами. Только тогда через централь& ный капилляр вводится проба. Хроматографическое разделение теперь прохо& дит, как в колонке. Лишняя подвижная фаза удаляется через наружный край плас& тинки.

5.7. Проявление хроматограммы 295

5.7.10. Антикруговое элюирование

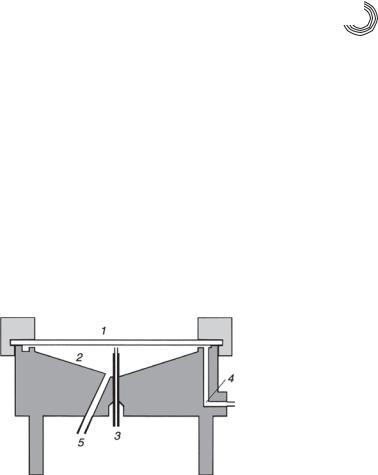

Антикруговое элюирование представляет вариант разделения, обратный круго& вой хроматографии. Подвижная фаза подается здесь на периферию круга и миг& рирует к его центру (рис. 5.20). Стартовые точки пробы расположены кольцеоб& разно по внешнему краю пластинки. По сравнению с линейным элюированием этим методом особенно хорошо разделяются вещества с большей величиной Rf.

Подвижная фаза подается на слой сорбента по окружности с радиусом 45 мм, откуда она движется в центр пластинки (рис. 5.21). До этого наносят пробы вдоль внутренней стороны этого круга. Количественная оценка при этом становится проще и точнее, так как при радиальном сканировании измерительной щелью все фракции охватываются полностью. Наблюдаемая при круговой хроматогра& фии поперечная диффузия фракций с высокой концентрацией здесь полностью подавляется.

Пластинка для ВЭТСХ, закрепленная в кольцевом держателе, устанавливает& ся затем на очень небольшом расстоянии над камерой. Для насыщения камеры газовую фазу можно подавать через центр на слой сорбента. Опускание пластин& ки непосредственно на камеру вызывает мгновенное поступление подвижной фазы из уже ранее наполненного кольцевого канала на слой сорбента. Подвижная фаза подается на слой за счет капиллярных сил. Ближе к наружному краю слой сор& бента прерывается круговой выемкой.

Антикруговой метод – наиболее быстрый из всех возможных видов элюиро& вания для данной подвижной фазы. Вследствие сочетания геометрии пластинки

Рис. 5.20. Принцип антикругового элюирования

Рис. 5.21. Устройство камеры для антикруговой тонкослойной хроматографии

296

Глава 5. Тонкослойная хроматография

Глава 5. Тонкослойная хроматография

и закона течения скорость движения подвижной фазы, направленной к центру, остается постоянной. Антикруговое элюирование – это единственный метод, ко& торый дает возможность использовать область высоких Rf. Хотя от антикругово& го метода не стоит ждать лучших результатов разделений, чем от линейного или даже кругового, он действительно интересен для рутинных анализов, в том числе из&за отсутствия проблем при определении положения проб и обработке сигнала.

5.7.11.Методы с принудительным потоком

Вто время как при проведении АМЭ, которое может длиться в зависимости от выбора градиента до нескольких часов, подъем подвижной фазы в стационарной фазе вызывают капиллярные силы, время разделения заметно сокращается в ме& тодах с принудительным потоком благодаря тому, что дополнительно создается внешний поток подвижной фазы. Так при элюировании с помощью центрифуги, а также при планарной хроматографии с циркулярным вращением транспорта под& вижной фазы поддерживают направленные от центра радиальные движущие силы. С принудительным потоком даже при микропрепаративных разделениях природ& ных веществ удается достичь замечательных результатов.

При планарной жидкостной хроматографии высокого давления (ПЖХВД) речь также идет о круговой или антикруговой технике разделения. Эта жидкостная хроматография в тонком слое под высоким давлением позволяет одновременно хроматографически разделять до 24 проб за 2 мин, причем разделение происхо& дит, например, при давлении 80 бар. Потребление подвижной фазы в высшей сте& пени незначительно и составляет 1 мл для разделения от 1 до 24 проб.

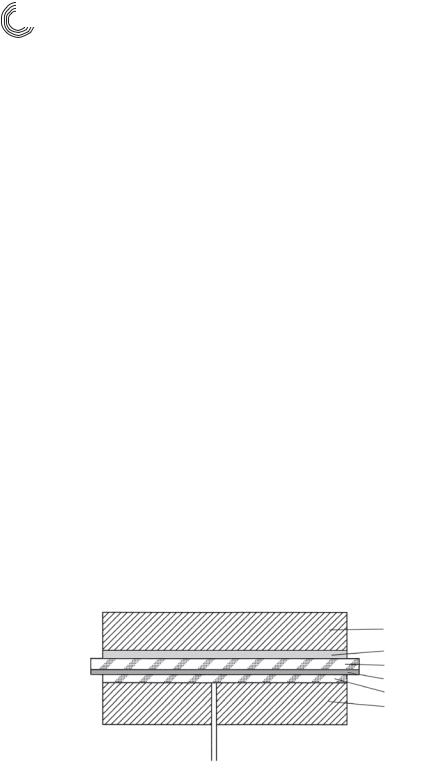

ПЖХВД функционирует следующим образом: стандартная пластинка для ВЭТСХ (100 × 100 мм) из стекла образует со второй стеклянной пластинкой, вы&

равнивающей давление пористой промежуточной пластинкой, и двумя стальны& ми зажимами «хроматографический сэндвич», как показано на рис. 5.22. Пробу можно дозировать внешним и внутренним способом. При внешнем вводе пробы необходим нанодозатор и автомат для ввода проб. Внутреннее дозирование про& исходит с помощью шестиходового крана, как в ВЭЖХ. При этом пробу вместе с подвижной фазой подают в центр пластины.

Сталь

Силикон

Стекло

Слой

Стекло

Сталь

Подвод пробы и подвижной фазы

Рис. 5.22. Устройство камеры типа «сэндвич» для ПЖХВД

5.8. Обработка тонкослойной хроматограммы 297

Подача подвижной фазы происходит с заданным давлением и в заданном коли& честве. Шаговый двигатель приводит в движение соединенный с прецизионным резьбовым механизмом поршень герметичного шприца объемом от 1 до 1000 мкл. Поток может изменяться от 1 до 2000 мкл в минуту. «Хроматографический сэндвич» прочно стягивается с помощью пневматического кривошипно&коленного пресса.

5.8. Обработка тонкослойной хроматограммы

После элюирования тонкослойные пластинки достают из камеры и сразу сушат, чтобы предотвратить дальнейшую диффузию пятен веществ. При этом хроматог& рамма как будто «замерзает», и разделенные вещества идентифицируются на пла& стинке. Проще всего это удается для цветных соединений, которые непосредствен& но видны на пластинке. Для бесцветных веществ необходимы особые методы об& наружения. Чтобы визуализировать разделенные вещества на пластинке, в пер& вое время в ТСХ почти всегда применялись опрыскивающие реагенты. Они образуют с пятнами веществ на слое сорбента окрашенные комплексы.

Многие вещества становятся видны благодаря поглощению или флуоресцен& ции, если тонкослойную пластинку рассматривают под коротковолновой или длинноволновой ультрафиолетовой лампой. При современной непосредственной количественной оценке ТСХ вполне возможна работа в ультрафиолетовом диа& пазоне спектра. Таким образом, от окрашивания, т.е. химической дериватизации, можно, в общем, отказаться.

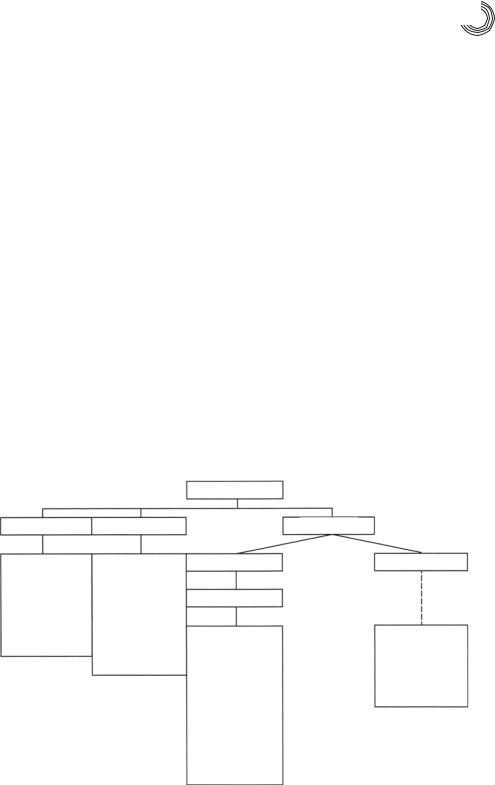

Для оценки ТСХ в распоряжении есть множество методов, которые приспо& соблены к различным задачам. По сравнению с колоночной хроматографией пре&

|

|

Обработка |

|

Качественная |

Полуколичественная |

|

Количественная |

Пройденные |

Сравнение |

Косвенный |

Прямой = in situ |

расстояния |

интенсивности |

|

|

Цвет/Интенсивность |

окраски |

Экстракция |

|

УФ характеристика |

Сравнение |

|

|

Совокупность |

интенсивности |

|

|

или дублирование |

флуоресценции |

|

|

методами |

Сравнение |

Фотометрия |

Денситометрия |

ИК, МС, ЯМР, ГХ |

величины пятен |

||

|

в зависимости |

Гравиметрия |

Спектрофотометрия |

|

от разбавления |

Титриметрия |

Сцинцилляционный |

|

|

Поляриметрия |

анализ |

|

|

Полярография |

Радиометрия |

|

|

ИК, МС, ЯМР |

|

|

|

Изотопный анализ |

|

|

|

Фосфоресценция |

|

|

|

Флуоресценция |

|

|

|

ААС |

|

|

|

Ферментативный |

|

|

|

анализ |

|

Рис. 5.23. Методы обработки результатов ТСХ

298

Глава 5. Тонкослойная хроматография

Глава 5. Тонкослойная хроматография

имущество ТСХ состоит в том, что разделенные вещества остаются без какого& либо растворителя на высушенном слое. Влияние элюентов больше не нужно учи& тывать при дальнейшей обработке. Рис. 5.23 показывает обзор многочисленных видов обработки хроматограммы.

5.8.1. УФ детектирование

УФ детектирование – это быстрый и простой способ обнаружения разделенных соединений. В продаже имеются ультрафиолетовые лампы с длинами волн излу& чения 254 нм и/или 366 нм. Обнаружение можно проводить в затемненных поме& щениях или в камерах со встроенной ультрафиолетовой лампой.

Вещества, которые поглощают, например, ультрафиолетовое облучение при 254 нм, могут быть обнаружены очень просто в слоях с индикатором флуоресцен& ции с длиной волны возбуждения 254 нм и зеленой флуоресценцией. Они умень& шают эмиссию возбужденного индикатора флуоресценции именно при 254 нм и проявляются, поэтому как темные (темно&фиолетовые) зоны на флуоресцирую& щей основе (уменьшение флуоресценции или тушение флуоресценции).

Вещества, которые возбуждаются ультрафиолетом до собственной флуорес& ценции, обнаруживаются на пластинках преимущественно без индикатора флуо& ресценции. При облучении ультрафиолетом они становятся видны на темном фоне как светящиеся окрашенные флуоресцирующие зоны. Оба метода обычно не из& меняют и не разрушают химической структуры определяемого соединения и по& этому лучше всего подходят также для препаративных целей.

5.8.2. Детектирование с помощью дериватизации

Очень многие соединения бесцветны, недостаточно поглощают в ультрафиоле& товом спектре и не флуоресцируют. Реакции дериватизации используются тогда, когда отдельные разделенные фракции нельзя обнаружить с помощью ультрафи& олетового облучения или чувствительность их обнаружения недостаточна. В прин& ципе это не имеет значения, применяется реагент для дериватизации перед нане& сением вещества (предхроматографическая дериватизация) или после элюции (постхроматографическая дериватизация).

Предхроматографическая дериватизация служит в первую очередь для визуа& лизации, а кроме того, чтобы повысить избирательность разделения исследуемых соединений или чтобы перевести неустойчивые соединения в стабильные. Пост& хроматографическая дериватизация служит, прежде всего, для визуализации раз& деленных веществ или для повышения чувствительности обнаружения. С помо& щью особых реактивов, которые в большинстве случаев наносят на слой распы& лением, разделенные вещества становятся видимыми. Некоторые из этих реакти& вов доступны в готовой к употреблению форме растворов. Все же большинство из них нужно готовить в лаборатории и наносить с помощью подходящих распыли& телей. Несколько наиболее распространенных реагентов для обнаружения раз& личных классов соединений приведены в табл. 5.2.

Опрыскивание не должно смывать пятна веществ. Разбрызгивание всегда сле& дует проводить в вытяжном шкафу с хорошей тягой или подходящим устройством

|

5.8. Обработка тонкослойной хроматограммы |

299 |

Таблица 5.2. Сопоставление проявляющих реагентов |

||

|

|

|

Проявляющий реагент |

Качественная реакция |

|

Нингидрин |

Аминокислоты и производные, пептиды, белки, ароматические |

|

|

амины |

|

|

|

|

Ïàðû èîäà |

Ненасыщнные соединения, соединения, богатые водородом |

|

|

|

|

Родамин Б |

Липиды, стероиды, эфиры, а также углеводороды |

|

|

|

|

Молибдатофосфорная |

Многие соединения, служащие восстановителями, как, например, |

|

кислота |

вещества с гидроксильными группами |

|

Диметиламинобензальдегид |

Первичные аминогруппы |

|

Бромкрезоловый зеленый |

Кислоты |

|

|

|

|

для удаления в большинстве случаев ядовитых или агрессивных дисперсий реа& гентов и паров растворителя. Только когда образовался равномерный аэрозоль, распылитель направляют на пластинку и обрызгивают ее равномерно, как прави& ло, вплоть до того момента, когда слой начнет становиться прозрачным. Избы& точное опрыскивание проявителем может вызывать растворение или смывание некоторых соединений со стоящей под наклоном пластинки.

Наряду с устройствами для распыления доступны также устройства для обра& ботки пластин методом погружения. Вертикальное погружение и извлечение, а также обработка в течение нескольких секунд в камере погружения доступны и автоматизированы. При погружении существует опасность того, что растворитель смоет соединения или вода из проявителя смоет слой сорбента. Однако в процес& се погружения проявляющий реагент распределяется более равномерно, чем при опрыскивании.

Некоторые реагенты могут подмешиваться в адсорбционный слой, причем собственно дериватизация иногда происходит только после нагревания. Некото& рые реактивы можно подавать также с газовой фазой или подмешивать в подвиж& ную фазу. Часто после обработки реагентами&проявителями хроматограммы нужно нагревать в сушильном шкафу или на электроплитке, чтобы ускорить реакцию. Неорганические слои устойчивы также к очень агрессивным реагентам, как, на& пример, концентрированной серной кислоте, и к обработке органических веществ последующим нагреванием до высоких температур.

Очень многие органические соединения могут проявляться в виде коричне& вых пятен в парах йода или при опрыскивании раствором йода. Смесь из марган& цовокислого калия и серной кислоты – это универсальный реагент, который мож& но применять для обнаружения различных углеводородов. Пятна вещества появ& ляются в виде белых зон на розовом фоне.

5.8.3. Качественный анализ

На готовой хроматограмме пятна обводят острым карандашом сплошной или пун& ктирной линией и отмечают центр пятна. Качественную обработку ТСХ делают для того, чтобы идентифицировать вещества в смеси, а также для проверки чис& тоты или для разделения смесей. Это особенно полезно при контроле синтеза или хода реакции.