III. Как толковать факты?

Нередко можно услышать: вы нам сообщите факты, а уж мы сами разберемся что к чему. В некоторых случаях такой подход оправдан. Но далеко не всегда. Очень важно знать, как эти факты получены, кто и с какой целью их подбирал. Порой очень и очень непросто понять, о чем эти факты могут свидетельствовать, какие идеи подтверждают, а какие опровергают.

Слишком часто одни и те же факты есть возможность толковать по-разному, только не всегда даже специалисты способны воспользоваться этими возможностями.

У гипотезы малой ледниковой эпохи имеется солидное научное обоснование. Хотя есть и немало уязвимых положений. Не вполне корректно подобраны иные факты, а их смысл толкуется произвольно, субъективно. В общем, так бывает с теоретическими выводами в науках о Земле: слишком много – подчас миллионы! – разнообразных фактов, из которых каждый исследователь выбирает главным образом те, которые подтверждают его концепцию.

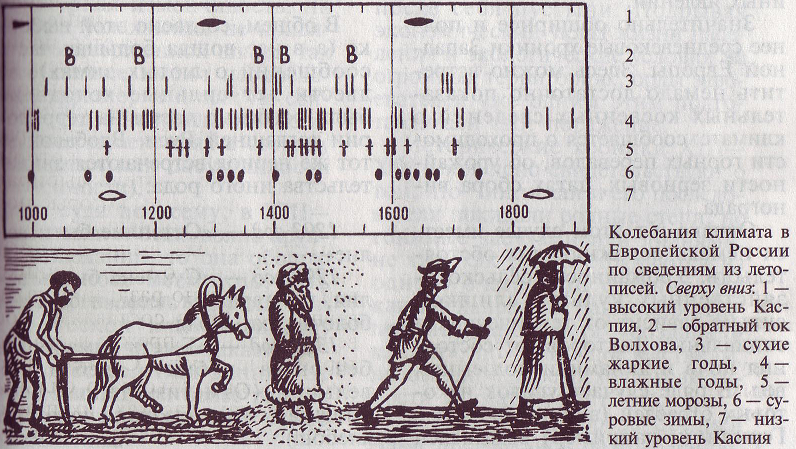

Приведенные выше и многие другие сведения о малой ледниковой эпохе можно разделить на две группы. Первую составляют косвенные данные, прежде всего исторические факты. Скажем, летописные свидетельства о сильных наводнениях, засухах; их приходится считать косвенными, не связанными напрямую с природными явлениями, так как древние историки имели в виду прежде всего события социальные – неурожаи, голод, воины, бунт. Такой принцип, когда приоритет отдается общественным интересам, характерен для исторических исследований.

Вторая группа – прямые данные. Они выявляются на основе непосредственного изучения отдельных показателей палеоклиматов: следов былых ледников, морских трангрессий и регрессий озер и других факторов. Но и они далеко не всегда имеют однозначное объяснение.

Итак, о косвенных сведениях. Имеется немало работ, восстанавливающих климаты прошлого по историческим свидетельствам. Можно сказать, создана особая отрасль науки – историческая климатология.

1002 год – «В лето… бысть течение звездам. Того же лета быша дожди мнози».

1108 год – «Вода бысть велика в Днепре и Десне, и Припети».

1128 год – «Бысть вода велика, потопи люди и жита…»; «Вода бяши велика в Волхове».

1164 год – «Бысть потоп велик в Галичи».

Еще чаще, пожалуй, упоминаются засухи:

1024 год – « В Суздальской земле сильный голод… Объясняют волхвы тем, что Бог наказывает грешников и сего ради небу дождя, земле же плода не повелевает даяти».

1063 – «В Новгороде иде река Волхов вспять пять дни; сие же знамение не на добро бысть» (по-видимому, Волхов сильно обмелел).

1092 год – « В се лето суша такова бысть, яко и земля изгаряше и болота, и борове сами зажигахуся».

1124 год – «В се лето бысть бездождне… Бысть суша великая, и киев мало не весь погоре…»

1161 год – «Бысть ведро, ары велици, и сухмень через все лето, и пригноде всяко жито и всяко обилие, и озера и ерки засохша, болота же выгореша, и лесы и земля горела».

1194 год – «Погоре Ладога, и Руса, и Городце, в Ногороде по вся дни загорашеся…»

Сопоставить подобные данные чрезвычайно сложно. Летописи упоминают события локальные, случавшиеся в сравнительно небольших регионах. Распространять их на всю Восточную Европу нет никаких оснований (а на все Северное полушарие тем более).

С обытия

упомянуты в проекции на социальные

явления, а потому масштабы их весьма

неопределенны: небольшие засухи подчас

могут принести больше бед, если, скажем,

они повторялись два-три года кряду, чем

одна более крупная. После урожайного

года засуха не принесет столько бед,

сколько после неурожайного (вызванного,

к примеру, нашествием насекомых, военными

действиями, бунтами).

обытия

упомянуты в проекции на социальные

явления, а потому масштабы их весьма

неопределенны: небольшие засухи подчас

могут принести больше бед, если, скажем,

они повторялись два-три года кряду, чем

одна более крупная. После урожайного

года засуха не принесет столько бед,

сколько после неурожайного (вызванного,

к примеру, нашествием насекомых, военными

действиями, бунтами).

Нетрудно заметить, что многоводные и сухие годы (или, скажем, зимы морозные и более теплые) чередуются между собой и можно только пытаться выделять период преобладания тех или иных явлений.

Значительно обширнее и полнее средневековые хроники Западной Европы. Здесь можно встретить немало достаточно показательных косвенных сведений о климате: сообщается о проходимости горных перевалов, об урожайности зерновых, датах сбора винограда.

Однако и в этом случае имеется немало осложняющих обстоятельств. Урожайность сельскохозяйственных культур слишком сильно зависит от технических и социальных факторов, от состояния почв и динамики подземных вод. В ряде случаев упадок некоторых отраслей (виноградарства в Германии, например) вызывался расширением торговых связей, экспортом и импортом определенной сельскохозяйственной продукции.

Коли речь идет о подобии ледниковой эпохи, то, как бы ни были убедительны факты по Западной Европе, это не дает еще никаких оснований для глобальных обобщений. Поэтому я попробую обратиться вновь к данным русских летописей.

1283 – 1284 годы – «Зима люта и студена зело…», «Тое же зимы и Татарех изомре все, кони, и скоти, и овцы, все изомре, не остася ничего же».

1393 год – «Зима студена, яко человеци и скоти умираху».

1408 год – «Зима тяжка и студена зело, снежна преизлишне».

1417 год – «Тое же зимы мнози людие от мраза изомроша, студена то была зима вельми».

1420 год – «Была люта зима; были морозы три месяца поряду».

1443 год – «Зима была зла, сено дорого».

1481 год – «Мрази сильно велицы».

В общем, согласно этой выборке (а в нее вошла большая часть сообщений лютых зимах), за двести лет сильные холода не были особенно часты на территории тогдашней Руси. Вдобавок за тот е период встречаются свидетельства иного рода:

1293 год – «Оттеплие бытии велие».

1298 год – «Сцхмень бысть велия, и загархуся лесы, и боры, и болота, и мхи, поля».

1304 год – «Бысть зима тепла без снега, и бысть хлеб дорог вельми» (Отмечу: теплая бесснежная зима вызывала недород хлебов.)

1320 год и 1330 годы – «Бысть сухень велика».

1371 год – «Ездят, порты своя с плеч спустя, а петли расстегав, она распрели…бе бо в то время знойно».

1404 год – «Зима была вся без снегу».

1415 год – «Бысть весна рано… Той же осени Волга ледом померзла в канун Рождества Христова».

1431 год – «Той же зимы было много свирцеле; бысть рано весна».

1452 год – «Волга стала в канун Рождества Христова».

1453 год – «Ту же зиму не бысть снега на земли».

1474 год – «Бысть вся зима тепла».

Летописные источники свидетельствуют о «перемешивании» климатических событий противоположного характера: мягких и морозных зим, засушливых и дождливых летних сезонов. Однако ни температурная изменчивость, ни изменение увлажнения не привязаны к количественной шкале, так что все данные имеют неопределенный характер и никак не свидетельствуют о направленных климатических изменениях в сторону похолодания или засушливости (увлажненности).

Итак, судя по всему, в XIII–XVвеках если и была волна крупных похолоданий, то она обошла Русь стороной. Возможно, есть основание говорить об усилении климатической контрастности. Хотя в этом случае возникает проблема сопоставления данных заразные века: записи более ранние редки, отрывочны и еще более неопределенны.

Некоторые историки и географы склонны объяснять нашествие Золотой Орды климатическими факторами. При этом признаются и социальные причины, приведшие к объединению разрозненных монгольских аланов и ханств в единое централизированное государство, посягнувшее на мировое господство. Но все-таки климату оставляют роль «Спускового механизма», решающего фактора.

По мнению советского историка Л. Н. Гумилева, с середины Iтысячелетия н.э. в Азии преобладающие пути циклонов сместились к югу, в зону степей. Это благоприятствовало завоеваниям Чингисхана и его наследников. Эпоха Батыя совпала с перемещением циклонов к северу. В результате этого начались засухи, хозяйство степных кочевников оказалось подорвано, им приходилось бороться с природой. Поэтому ряд народов смог освободиться от монгольского ига…

Нельзя не вспомнить, как много плодородных земель пришло в запустение из-за нашествий завоевателей, оставляющих после себя пустыни. Подрывая экономический уклад жизни населения и экологические условия на огромных территориях, орды завоевателей уже одним этим подготавливали свое поражение.

Исторические хроники XIII–XIVвеков ясно свидетельствуют о то, что Чингисхан и его последователи покидали родные степи, не гонимые засухами и ливнями, не так, как распространяются из одного очага тучи саранчи. Не климат направлял нашествия. Напротив, нашествия «создавали климат», по своим последствиям, несомненно, превосходя возможности климатического фактора.

Процветавшие города Средней Азии предавались разграблению, население почти поголовно вырезалось. Уничтожались ирригационные сооружения. Уцелевшие разрозненные малочисленные группы людей уже не могли противостоять даже самым заурядным засухам или наводнениям, которые прежде, в расцвет цивилизации, оставались бы незамеченными.

Возникновение кочевого скотоводства обычно связано с предшествовавшим этапом комплексного хозяйства (охота – собирательство – земледелие – скотоводство) и оседлым или полуоседлым образом жизни. Причем комплексное хозяйство существовало долго, порой 2-3 тысячелетия. И если многие племена вынуждены были отказаться от него, перейдя к интенсивному кочевому скотоводству, для этого должны были быть веские причины.

По-видимому, со временем численность племен с комплексным ведением хозяйства увеличилась, а основные природные ресурсы начинали оскудевать. Части населения приходилось осваивать кочевое скотоводство. Это был новый, обильный «пищевой пласт», позволивший вновь увеличить численность людей.

Однако, плодородие естественных пастбищ не беспредельно. При экстенсивном скотоводстве оно сравнительно быстро уменьшается, начинается опустынивание. В таких условиях совершенно не обязательны сколько-нибудь серьезные климатические катастрофы для того, чтобы массы кочевников отправились на захват новых земель. Сначала это были отдельные набеги, затем планомерные завоевания, масштабы которых возрастали по мере первых успехов и вовлечения в армии захватчиков новых племен.

Этому явлению благоприятствовала разобщенность средневековых княжеств и государств. Они представляли собой отдельные «оазисы» среди обширных опустошенных или слабоосвоенных территорий. Крупные мобильные полчища кочевников имели возможность подавлять, стирать начисто эти разрозненные очаги цивилизации.

Для появления и становления кочевого скотоводства необходимо наличие достаточно значительных и плодородных зон степей и лесостепей, а также полупустынь. Отчасти эти зоны могли быть естественными, но в значительной степени – техногенными, связанными с пожарами (сознательными или невольными), вырубкой лесов, перевыпасом скота.

В период расцвета кочевого скотоводства происходило покорение не только народов и государств. Победоносный тип хозяйства способствовал значительному расширению зон степей, пустынь и полупустынь. И это вполне естественно.

Отдельные и тем боле крупные лесные массивы для кочевников не имеют ценности само по себе в перспективе, как для местных жителей, а нужны только для получения хотя бы одноразового топлива, обновление деревянного инвентаря. Огромные стада кочевых орд приводили в запустение гигантские пространства. Ландшафтные зоны изменялись в такой последовательности: лесостепь – степь – полупустыня – пустыня. В ярде случаев происходило естественное восстановление прежних природных условий. Но в целом, по-видимому, приведенная закономерность выдерживалась.

Ландшафты обладают немалой устойчивостью (о чем еще сто лет назад писал известный русский почвовед П. А. Костычев). Истребление лесов в одних природных условиях не мешает их последующему восстановлению, пусть даже с некоторыми качественными перестройками. Однако в других условиях на месте уничтоженного лесного массива формируется устойчивая степная растительность, препятствующая возрождению древесной. Это связано, в частности, с происходящими и перестройками почв, грунтов, вод. Аналогичная картина наблюдается при опустынивании степей.

Почти полностью распаханные придунайские степи – венгерская пушта и ее правобережное продолжение в Югославии на равнинах Воеводины – долгое время традиционно считались западным продолжением южнорусских степей.

В этом усомнился венгерский ботаник Р. Шу. Средние годовые температуры на Среднем Дунае составляют около +100°, осадков выпадает 500-750 мм в год. Такие условия никак не могут препятствовать произрастанию лесов. Очень важен второй фактор: именно пониженная влажность мешает распространению лесов в южном направлении. Но те же 500 мм осадков выпадают, например, в Нижегородской (Горьковской) области. Летние засухи, на которые ссылаются сторонники естественности степей, на Дунае случатся не столь уж часто. Не климат, а деятельность человека – причина безлесия Средне-Дунайской равнины.

Еще в IIIтысячелетии до н. э. эта территория начала осваиваться для земледелия (дунайская культура). С тех пор лес испытывал постоянное давление со стороны человека. С востока вместе с кочевниками во время великого переселения народов в начале новой эры пришли степные растения, прижившиеся на новом месте. А кое-где появились даже массивы сыпучих песков… только вот климат тут совершенно не при чем. О некоторых толкованиях связи нашествий кочевников с климатом хорошо сказал французский ученый Э. Ле Руа Ладюри: «Хатингтон объясняет миграции монголов колебаниями атмосферных осадков и давления воздуха в засушливых зонах Центральной Азии. Брукс, упорно следуя по тому же пути, строит кривую хода атмосферных осадков для Центральной Азии, основываясь на собранных данных о миграции монголов. Первый экстраполирует от барометра к монголам, второй (еще более незаконно) – от монголов к барометру».