Криминология. Учебник для вузов. А.И. Долговая

..pdfГлава 10. Выявление причинности и детерминации преступности |

371 |

ниц, опросов родителей, других близких преступнику лиц, иных источников.

Важно полно определять социально-ролевое поле личности, содержание ее деятельности в разных сферах и во взаимосвязи различных поступков, выделение ведущей деятельности, а также учитывать значимость для личности разных моментов ее соци альной среды.

По данным криминологических исследований, определяющи ми являются во взаимосвязи:

для несовершеннолетних (14—18 лет) и лиц раннего молодого возраста (как правило, до 23 лет) — родительская семья, школа или иное учебное заведение либо коллектив по месту работы, досуговая группа;

для лиц в возрасте 24—30 лет — собственная семья, характер труда и коллектив по месту работы, досуговые связи играют за метно меньшую роль, значительной бывает зависимость от семьи собственных родителей или родителей супруги (супруга);

для лиц старше 30 лет нередко выходит на первый план се- мейно-бытовая среда, поскольку лица, совершающие преступле ния, нередко часто меняют род занятий, место работы; для дру гой категории преступников существен вид занятий, являющихся основным источником доходов.

Самого тщательного анализа требует вся предшествующая дея тельность человека с точки зрения того, допускал ли он ранее гру бые нарушения моральных норм, правонарушения непреступного ха рактера и преступления, выявлялись ли они, каким было реагирова ние на них, изменялось ли после этого поведение и если да, то как именно. Каждый из фактов преступлений подлежит изучению с учетом рекомендаций по исследованию механизма преступного поведения. Соответственно при этом требуется установление ха рактера связи между отдельными актами преступлений и иных правонарушений.

Наряду с указанным аспектом анализа деятельности кримино логически существен и другой: установление фактов особо положи тельного поведения — тех, которые свидетельствуют о позитив ных качествах личности. Это позволяет точнее оценить личность при решении целого ряда вопросов, в том числе вопроса о нака зании.

3. Анализ ситуации преступления, как отмечает Е. Г. Горбатовская, «характеризуется определенным состоянием или поведени ем потерпевшей стороны и условиями, в которых происходит взаимодействие преступника и потерпевшей стороны. При этом важно определить, что явилось определяющим в этом взаимодей-

372 Раздел III. Детерминация и причинность преступности

ствии — ситуация или личность, и почему личность оказалась в сложной ситуации»1.

Г. М. Миньковский предлагал разграничивать ситуации но источнику их возникновения, в котором принимается и реализу ется решение о совершении преступления2. Такой подход плодо творен. В частности, выделяются следующие ситуации: а) заранее создаваемые преступником в целях облегчения совершения пре ступления (например, нарушение системы учета и контроля в уч реждении в целях безнаказанного совершения хищений); б) соз даваемые по вине преступника, но не преднамеренно (в резуль тате употребления им большого количества спиртных напитков); в) возникающие в результате аморальных и противоправных дея ний иных лиц; г) вызванные экстремальными ситуациями при родного, техногенного, социального характера3; д) возникшие в результате случайного стечения обстоятельств.

При оценке ситуации важно полно установить характер пове дения потерпевшей стороны, выяснить, не имел ли место факти чески конфликт криминального характера, когда обе стороны ве ли себя уголовно наказуемо, но только случай решил, кто из них в итоге нанес другому тяжкое повреждение. Получение такого повреждения само но себе не может служить основанием для из бавления лица, ставшего в этом случае потерпевшим, от уголов но-правовой оценки его поведения до этого момента.

А. Б. Сахаров считал необходимым разграничивать ситуации на проблемные, характеризующиеся трудностями в достижении личностью тех или иных целей, удовлетворении потребностей и интересов, не носящих антиобщественного характера, и кон фликтные, создаваемые в результате открытого столкновения ан тиобщественных потребностей, интересов, взглядов личности с интересами других субъектов4.

Криминологический интерес представляет оценка ситуации и с точки зрения состояния социального контроля: а) затруднял ли фактический социальный контроль совершение преступления, препятствовал ли ему; б) облегчал преступное поведение; в) был нейтральным фактором.

1 Основы криминологии для практических работников. М, 1988. С. 93.

2 См.: Криминология / Под ред. Б. В. Коробейникова, В. Н. Кудрявце ва, Н. Ф. Кузнецовой. М., 1988. С. 108-109.

3 См. гл. 34 «Преступность в экстремальных ситуациях и ее преду преждение» настоящего учебника.

4 См.: Криминология / Под ред. В. К. Звирбуля, Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М., 1979. С. 99.

374 Раздел III. Детерминация и причинность преступности

тонального, общегосударственного и даже межгосударственного масштаба;

2) выделением типичного преступного поведения для данного региона, данной социальной группы либо вида преступности и монографического изучения порождающих его причин с просле живанием более далеких социальных связей и зависимостей.

Рассмотрим эти пути подробнее.

I. Обобщение данных о причинах отдельных преступлений предполагает выявление причин, порождающих эти отдельные преступления, и установление сходного в комплексе причин раз ных преступных деяний.

При сравнении обнаруживаются: а) сходное; б) индивидуаль ное, неповторимое.

На основе анализа сходного формируется представление об общем в причинах разных групп преступлений. Одновременно осуществляется классификация самих преступлений с переходом ко все более крупным группам и обобщениям. Например, снача ла преступления могут группироваться по их уголовно-правовой характеристике: кражи, разбои, грабежи и т. п. Затем оказывает ся, что существуют общие причины у краж, грабежей и разбоев (например, совершаемых ради того, чтобы не выглядеть хуже хо рошо одетых окружающих или из-за потребности в спиртных на питках) и что разница в причинах краж, в основе которых лежит разная мотивация, более велика, чем в причинах краж и разбоев с одной мотивацией.

Выбор того или иного способа преступного посягательства (тайного завладения либо с применением насилия) может дикто ваться условиями, а не причинами. Таким образом, происходит укрупненная группировка корыстных, насильственных, иных преступлений.

Группировки на основе мотивации приближаются к типоло гической классификации. Близки к типологии и группировки, исходящие из признаков-причин: преступления из-за абсолют ной материальной нужды, из-за пьянства и т. п.

Например, выделяются следующие наиболее распространен ные виды корыстных преступлений, производные от:

а) общей деморализации личности — алкоголизма, наркома нии, токсикомании, паразитического существования людей, в ре зультате чего, с одной стороны, возникают искаженные потреб ности, с другой — трудности в их удовлетворении, в том числе вследствие дисквалификации, отсутствия легальных источников доходов и т. п.;

Глава 10. Выявление причинности и детерминации преступности |

375 |

б) погони за сверхдоходами, что чаще всего определяет совер шение наиболее опасных форм хищений, хозяйственных, долж ностных преступлений, бандитизм и ряд иных деяний;

в) абсолютной нужды в условиях невозможности обеспечить приемлемый уровень жизни;

г) теневых экономических и других отношений, предполагаю щих решение иногда вполне легальных задач на основе внеправового вознаграждения контрагентов и использования таким об разом не основанного на законе порядка передачи и получения денег, материальных ценностей, неуплаты налогов и иных плате жей;

д) бесхозяйственности, недостатков учета и контроля, охраны имущества, просчетов в правоохранительной деятельности, в ре зультате чего формируется убеждение в безнаказанности и допус тимости совершения новых имущественных преступлений;

е) бюрократизма, ведомственности, местничества, что приво дит к стремлению любой ценой обеспечить видимое благополу чие и скрыть факты разбазаривания государственных, муници пальных, иных средств, корыстные злоупотребления по службе, взяточничество и т. п.;

ж) просчетов в управлении экономикой, что приводит к ин фляционным процессам, снижению жизненного уровня населе ния, бывает связано с корыстными преступлениями в сфере при ватизации, иными деяниями;

з) нарушений демократических принципов управления обще ством, отсутствия гласности, механизмов действенного контроля народа за различными ветвями власти, результатом чего бывает корыстное использование государственного аппарата в личных либо клановых интересах.

Насильственные умышленные преступления чаще всего бывают производиы от:

а) алкоголизации части населения, половой распущенности, возникновения специфических группировок деморализованных лиц, организованных преступных формирований, среди которых часто вспыхивают конфликты, разрешающиеся с применением насилия, и которые вступают в такие конфликты с другими субъ ектами, отрицательно влияют на подрастающее поколение, де монстрируя насилие как средство разрешения противоречий и достижения целей;

б) искаженных взглядов, вредных обычаев, традиций, привы чек, диктующих, в частности, разрешение споров с применением насилия (месть и т. д.), неправильное отношение к женщине (до пустимость избиения жен и т. д.);

376 |

Раздел III. Детерминация и причинность преступности |

в) бюрократизма, отсутствия гласности, недостатков в дея тельности государственных органов и институтов гражданского общества по защите нарушенных прав и законных интересов гра ждан, в результате чего последние порой предпочитают насильст венные способы расправы с обидчиками;

г) социальной пассивности части населения, малоэффектив ной деятельности государственных и общественных институтов по оказанию помощи в разрешении острых семейно-бытовых конфликтов, в результате чего последние обостряются и разре шаются насильственным путем вплоть до убийств супругов, детей и т. п.;

д) стремления субъектов к самоутверждению и оценке наси лия как наиболее эффективного средства в конкретных условиях (имеются в виду и отдельные лица, и различные общности, включая этнические);

е) недостатков социального контроля, в том числе охраны об щественного порядка.

При этом порой оказывается, что неосторожные деяния, со вершенные в результате легкомыслия1, нередко имеют линии де терминации, сходные с умышленными преступлениями2.

Среди неосторожных преступлений наиболее часто встречаются связанные с:

а) легкомысленно безответственным отношением виновного к изучению специальных правил поведения и получению навыков их применения;

б) отсутствием у лица необходимой преемственности социаль ных позиций и ролей, слабой профессиональной подготовкой специалистов, должностных лиц, участников той или иной дея тельности;

в) искажением системы приоритетов, когда в угоду ведомст венности, карьере, славе и т. п. субъектом приносится в жертву соблюдение специальных правил;

г) нахождением лица в условиях, затрудняющих исполнение правил (противоречивые требования среды, усталость вследствие длительного рабочего дня и т. п.).

Изложенное показывает, с одной стороны, насколько разны ми бывают причинные комплексы даже у одних и тех же видов

1 В соответствии со ст. 26 УК РФ преступление признается совер шенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступле ния общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.

2 См. работы А. И. Коробеева, А. Л. Кононова.

Глава 10. Выявление причинности и детерминации преступности 377

преступности (насильственная, корыстная и т. п.), с другой, что встречаются сходные комплексы при совершении преступлений разного вида. В разных сочетаниях и во взаимодействии с разными типами личности одинаковые обстоятельства порождают разные варианты преступного поведения, даже в рамках насильственного или корыстного типа.

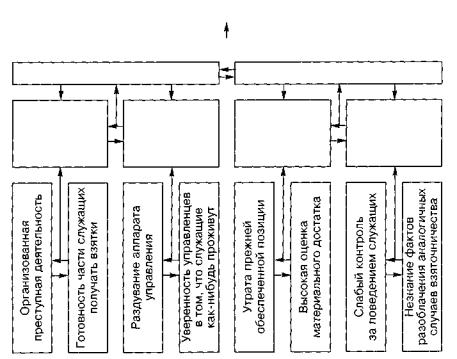

Возрастание уровня обобщения заставляет продолжать линии причинных связей (см. схему), так как необходимо отвечать на вопрос о том, почему указанные деяния совершаются в относи тельно массовых масштабах.

Далее можно продолжить эти линии. От индивидуальных факторов осуществляется переход к обстоятельствам, характери зующим среду среднего уровня, социально-государственную.

Одни и те же виды преступлений даже при одинаковой харак теристике наиболее близких к преступлению звеньев причинной цепи преступного поведения могут порождаться — при продол жении причинных линий — разными характеристиками социаль но-групповой, социально-территориальной среды и среды более

Возможная схема причинного комплекса взяточничества

Систематическое получение взяток Условия — недостатки кадровой работы, контроля

Социальная среда |

Личность |

||

Инициативный |

Низкая |

Ориентация |

Уверенность |

подкуп |

заработная |

служащего |

в безнака |

служащих |

плата |

на образ жизни |

занности |

|

|

высокообес |

|

|

|

печенных лиц |

|

378 |

Раздел III. Детерминация и причинность преступности |

высокого уровня. Например, за готовностью части служащих по лучать взятки в одном случае может стоять их убежденная коры стная позиция; в другом — отчаяние и вызов в условиях, когда, с одной стороны, не выплачивается регулярно даже мизерное со держание, а с другой стороны, складывается убеждение в том, что взяточничество существенно не изменит результаты служеб ной деятельности, поскольку ощущается бессилие в отстаивании позиции закона. Если говорится о несовершеннолетних, то за аб солютной нуждой одних несовершеннолетних может стоять рас тущая безработица и просчеты в обеспечении безработных посо биями, обеспечивающими их семьям выживание, а применитель но к другим подросткам — просчеты в социальном реагировании на алкоголизм и пьянство родителей, имеющих детей и пропи вающих вполне приличные доходы.

Поэтому нельзя заранее, а тем более жестко, определять при чинные комплексы, характерные для разных типов преступного поведения. Они различаются в разных регионах и меняются с те чением времени.

Наряду с выявлением сходного в причинах отдельных престу плений, типов преступного поведения и видов преступности не обходимо анализировать и индивидуальное, неповторимое. Оно может служить следствием просто своеобразного сочетания рас пространенных обстоятельств и носить случайный характер. Но индивидуальное, неповторимое может также отражать еще толь ко нарождающиеся тенденции, за которыми просматриваются новые причинные комплексы, новые социальные явления и про цессы. Важно вовремя пресечь их отрицательное влияние на пре ступность.

2. Помимо изложенного возможен и другой путь — выделения типичного в преступном поведении: при глубоком многоаспект ном монографическом изучении преступления, преступной дея тельности типичное выделяется на индивидуальном уровне, а за тем прослеживаются причинные связи с выходом на социальногрупповой, региональный и более высокие уровни социальной среды.

Этот путь на практике избирался, когда речь шла о преступ ной деятельности определенного лица или группы лиц, то есть о системе взаимосвязанных преступных деяний. В этом случае ана лизировались во взаимосвязи все указанные преступления и иные действия, которые были органически взаимосвязаны, им способствовали, но не являлись преступными по закону. Вычер чивались уже причинные комплексы, в которых нередко одни и те же элементы отражались в разных взаимодействиях. Именно

Глава 10. Выявление причинности и детерминации преступности 379

поэтому они порождали разные преступные деяния, хотя и исхо дившие от одного лица или одной группы лиц.

При анализе причин преступности бывает полезным просле живание по указанной схеме антикриминогенных обстоятельств, препятствовавших совершению преступления, затруднявших его совершение. Это позволит развивать в обществе те противостоя щие преступному поведению явления, которые доказали свою эффективность.

Тщательное изучение причин преступлений — необходимая предпосылка исследования причин преступности. Криминологи чески важно поэтому обеспечить такое изучение по каждому уго ловному делу в процессе предварительного расследования и су дебного разбирательства.

В заключение важно подчеркнуть, что чем дальше при просле живании причинных цепей криминолог уходит от преступления, тем более он удаляется от области своей исключительной компе тенции и вступает в сферу сначала совместной с другими специа листами (экономистами, социологами, психологами и т. д.) ком петенции, а затем может вступить в сферу только их компетен ции. Этого допускать нельзя, и поэтому важно вовремя либо переходить к комплексным исследованиям, либо «передавать эс тафету» другим профессионалам.

Раздел IV. Борьба с преступностью

Глава 11. Общая характеристика борьбы с преступностью

§1. Понятие и содержание борьбы с преступностью.

§2. Задачи и основополагающие начала борьбы с преступностью.

§3. Конституционно-правовая основа и система субъектов борьбы

спреступностью

§1. Понятие и содержание борьбы с преступностью

Борьба с преступностью — сложная системная деятельность, представляющая собой единство трех следующих подсистем: об щей организации борьбы; предупреждения преступности и пра воохранительной деятельности. Это одна из сфер социального управления, обеспечивающая воздействие: а) на причины и усло вия, порождающие преступления и преступность, влияющие на их развитие; б) на саму преступность в целях предупреждения и пресечения ее самодетерминации, недопущения рецидива пре ступлений.

Вообще же применительно к противостоянию преступности употребляется множество терминов. В криминологической и иной специальной литературе, а также в официальных документах и публицистических материалах встречаются понятия: «уголовная политика», «борьба с преступностью», «война», «контроль», «про тиводействие преступности», «предупреждение», «профилактика», «управленческое воздействие на преступность»' и другие. При этом до сих пор каждое из указанных понятий вызывает научные споры и не может оцениваться как достаточно определенное или по крайней мере однозначное. Это создает значительные сложно сти как в уяснении смысла того, о чем идет речь в конкретном слу чае, так и в практической деятельности.

За каждым из терминов стоит разное содержание. Четкость терминологии определяет четкость в постановке и решении про блемы борьбы с преступностью, поэтому следует уделить внима ние этому вопросу.

Наиболее ранним по времени употребления является термин «уголовная политика». Он стал встречаться в работах авторов того

1 См.: Горшенков А. Г., Горшеиков Г. Г., Горшенков Г. Н. Преступность как объект управленческого воздействия. Сыктывкар, 1999.