Вступление

Существенная особенность человека состоит в том, что окружение, в котором он существует, создано им самим. Действительно, жизненный опыт людей дает основания предполагать, что они создают вокруг себя не только материальный мир, в который входят здания, орудия труда, мосты, каналы, возделанная земля, но и мир человеческих взаимоотношений, включающий в себя систему социального поведения, набор правил и процедур для удовлетворения основных потребностей. Этот мир взаимоотношений бесконечно разнообразен. Житель города и житель деревни, представители населения, скажем, Грузии, Украины, России, каждая обособленная социальная группа - все живут в мире своих правил, норм, обычаев и традиций, которые выражаются в особом языке, манере поведения, религии, системе эстетических взглядов, социальных институтах.

Определение понятия «культура»

КУЛЬТУРА (лат. cultura) - первоначально обработка и уход за землей (лат. agricultura), с тем чтобы сделать ее пригодной для удовлетворения человеческих потребностей, чтобы она могла служить человеку (отсюда — «культура техники земледелия»). В переносном смысле культура — уход, улучшение, облагораживание телесно-душевно-духовных склонностей и способностей человека; соответственно существует культура тела, культура души и духовная культура (в этом смысле уже Цицерон говорит о cultura animi)В широком смысле культура есть совокупность проявлений жизни, достижений и творчества народа или группы народов.

Термин «культура» появился в латинском языке. Его употребляли в трактатах и письмах Древнего Рима. Оно обозначало действие по возделыванию, обработке почвы. Позже термин стал характеризовать человека и общество. Как самостоятельное понятие «культура» появилась в трудах немецкого юриста Самюэля Пуфендорфа (1632–1694): он употреблял его для обозначения результатов деятельности общественного человека.

Многообразие определений культуры.

Культура - исключительно многообразное понятие. Этот научный термин появился в Древнем Риме, где слово "cultura" обозначало возделывание земли, воспитание, образование. Войдя в обыденную человеческую речь, в ходе частого употребления это слово утратило свой первоначальный смысл и стало обозначать самые разные стороны человеческого поведения, а также видов деятельности.

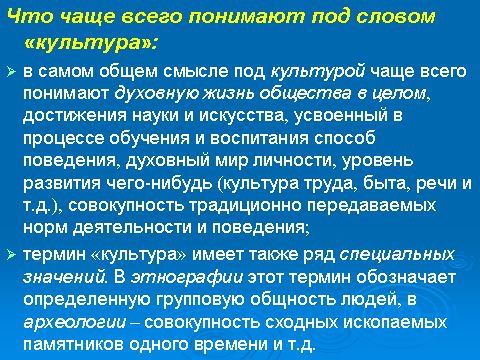

Очевидно, что в привычном, обыденном понимании существует несколько различных значений слова "культура", обозначающих как элементы поведения, так и стороны деятельности человека. Подобное широкое использование понятия неприемлемо для научного исследования, где требуется точность и однозначность понятий. Вместе с тем любой ученый не может полностью отрываться от общепринятых понятий, так как очевидно, что именно в них выражен длительный опыт людей в практическом использовании тех или иных слов и понятий, их здравый смысл и традиции.

Культура, рассматриваемая с точки зрения содержания, распадается на различные области, сферы: нравы и обычаи, язык и письменность, характер одежды, поселений, работы, постановка воспитания, экономика, характер армии, общественно-политическое устройство, судопроизводство, наука, техника, искусство, религия, все формы проявления объективного духа (см. Дух) данного народа. Уровень и состояние культуры можно понять, только исходя из развития истории культуры; в этом смысле говорят о примитивной и высокой культуре; вырождение культуры создает или бескультурье, или «рафинированную культуру». В старых культурах наблюдается подчас усталость, пессимизм, застой и упадок ее. Эти явления позволяют судить о том, насколько носители культуры остались верны сущности своей культуры. Различие между культурой и цивилизацией состоит в том, что культура -- это выражение и результат самоопределения воли народа или индивида («культурный человек»), в то время как цивилизация — совокупность достижений техники и связанного с ними комфорта (см. Коллектив).

Сущность и структура культуры

Культуру можно рассматривать, как процесс (в историческом контексте), как результат деятельности, как характеристику субъекта и его качеств, уровня развития, выделять социальные, этнические, региональные аспекты и др.

В культуре и благодаря культуре, человеку удаётся преодолеть рамки своего временного биологического существования. В культуре раскрываются человеческие способности, его духовный мир. Культура выступает, как "мера человека".Культура служит благу человека, его физическому и духовному здоровью, т.е. это деятельность, отмеченная знаком "+". Культура - это единство общечеловеческого и национального. Высшие достижения национальной культуры становятся достижениями всего человечества. Мировая культура - это синтез лучших достижений всех национальных культур. Связь с прошлым, традиция - одна из фундаментальных характеристик культуры.

Рабочее определение: Культура – исторический процесс развития человеческих сил, отношений, самого человека как субъекта деятельности, который реализует себя во всем многообразии жизни. В качестве субъекта культуры могут быть представлены отдельные индивиды, социальные группы, классы, сообщества, этносы, государства и др. Субъектом культуры выступают и учебные заведения, учреждения культуры и искусства, творческие мастерские и лаборатории, музеи, кинотеатры, библиотеки, театры и мн. др. Народная украинская академия, как учебное заведение, также может быть рассмотрена в качестве субъекта культуры.

Фундаментальные элементы культуры:

Ценностная система. Ценность - свойство вещей, явлений, удовлетворять потребности и интересы человека (Аксиология - наука о ценностях).

Образцы поведения - традиции, обычаи, обряды.

В культуре можно выделить сферы: материальная и духовная.

Под материальной культурой понимают средства производства, орудия труда, продукты труда, способы практической деятельности по созданию средств производства и потребления.

Под духовной культурой понимаются деятельность, направленная на духовное развитие человека и общества, а также продукты (результаты) этой деятельности, которыми являются новые идеи и новые знания, духовные ценности.

Элементы духовной культуры:

духовные качества человека и деятельность по их воплощению;

духовные ценности, получившие как бы самостоятельное существование в виде научных теорий, произведений искусства, норм права и т.д.

Культура и цивилизация.

В культурологии в понятие «культура» вводится оценочный момент и соотносится с понятием «цивилизация». Но здесь возможны различные подходы. В первом случае цивилизация рассматривается как определенная ступень в развитии культуры отдельных народов и регионов. Во втором случае цивилизация толкуется как конкретный этап общественного развития, наступивший в жизни народа после эпохи дикости и варварства, для которого характерно появление городов, письменности, сознательная стратификация и формирование национально-государственных образований.. В третьем случае, цивилизация интерпретируется как ценность всех культур, подчеркивая тем самым их единый общечеловеческий характер. В четвертом случае цивилизация истолковывается как конечный момент в развитии культуры того или иного народа или региона, означающий ее «закат» или упадок. В пятом случае цивилизация отождествляется с высоким уровнем материальной деятельности человека: орудий «руда, технологии, экономических и политических отношений и учреждений, а культура как проявление духовной сущности человека. Возможна и обратная комбинация, когда цивилизация трактуется как высшее проявление духовной сущности человека. Но во всех случаях понятия культура и цивилизация тесно связаны друг с другом, и в основе этой связи лежит определенная концепция культуры.

Понятие цивилизация – это одно из самых ключевых понятий современной социально-гуманитарной науки. Это понятие очень многогранно и на сегодняшний день осмысление его неполно. В обыденной жизни термин цивилизация употребляется эквивалентом слова культурный и чаще используется как прилагательное (цивилизованная страна, цивилизованный народ). Научное понимание цивилизации связано со спецификой предмета исследования, то есть напрямую зависит от той области науки, которая раскрывает это понятие: эстетика, философия, история, политология, культурология.

Этапы становления соотношения между цивилизацией и культурой:

1. Первобытнообщинное общество – средние века. Культура и цивилизация не разведены, культура рассматривается как следование человека за космической упорядоченностью мира, а не как результат его творения.

2. Возрождение. Культура впервые связалась с индивидуально-личностным творчеством человека, а цивилизация – с историческим процессом гражданского общества, но несовпадений еще не возникло.

3. Просвещение – новое время. Культура – индивидуально-личностная, одновременно общественно-гражданское устройство обществаÞ понятия наложились друг на друга. Европейские просветители использовали термин «цивилизация» для обозначения гражданского общества, в котором царит свобода, равенство, образование, просвещение, то есть цивилизация использовалась для обозначения культурного качества обществаÞ понимание Морганом и Энгельсом цивилизации, как стадии развития общества вслед за дикостью и варварством, то есть начало расхождения понятий.

4. Новейшее время. Культура и цивилизация разведены, не случайно уже в концепции Шпенглера культура и цивилизация выступают как антиподы.

Подходы к определению понятия «цивилизация»:

Синоним культуры;

Характеристика развития культуры (производительных сил, производственных отношений);

Ступень общественного развития;

Условия бытия культуры;

Образ человечества на отдельной земле, некая культурная общность, которой присущ особый социальный стереотип, генотип.

Место и роль культуры в цивилизации:

Немаловажную роль в модернизации общества играет культура. Культура, как технология, во многом определила возможности человека в освоении мира на данном этапе цивилизации. Роль культуры в цивилизации определяется тем, что с одной стороны она обеспечивает специфическое своеобразие, что присуще определенному социуму, а с другой стороны обеспечивает в рамках и вместе с цивилизацией целостность мировой истории.

Цивилизация - это преобразованный человеком мир вне положенных ему материальных объектов, а культура - это внутреннее достояние самого человека, оценка его духовного развития, его подавленности или свободы, его полной зависимости от окружающего социального мира или его духовной автономности.

Если культура, с этой точки зрения, формирует совершенную личность, то цивилизация формирует идеального законопослушного члена общества, довольствующегося предоставленными ему благами. Культура и цивилизация в общем антонимичные понятия. Общего в них то, что они являютс следствием прогресса.

Культура |

Цивилизация |

Носит ценностный характер |

Прагматична (ориентируется на критерий полезности) |

Культура органична, функционирует как живое целое. |

Механична (каждый достигнутый уровень цивилизации самодостаточен.) |

Культура аристократична (шедевры - творения гения) |

Цивилизация Демократична (Культуру присвоить нельзя, ее надо понять, а цивилизацией может овладеть каждый, независимо от личностных качеств.) |

Культура существует в вечности, (юность культурных произведений не уменьшается) |

Критерий прогресса: последнее по времени наиболее ценно. |

Культура иногда враждебна жизни (содержит свой параллельный мир, она конкукир. с жизнью.) |

Цивилизация способствует продлению и усовершенствованию жизни. |

Человек в системе культура.

Культура несет в себе образ человека, она являет, показывает этот образ человеку. Культура - зеркало, в котором человек себя видит и в котором он себя узнает.

Человек сам является культурной ценностью, и самую важную часть этой ценности составляют его творческие возможности, «весь механизм реализации замыслов и планов: от вовлеченных в творческий процесс природных задатков до самых утонченных возвышенных эстетических идеалов и "диких" научных абстракций, от эмоциональных переживаний, рвущихся выразиться во вне, до сложнейших знаковых систем. И естественно, что адекватным способом реализации творческих возможностей человека является культура, смыслонесущий и смыслопередающий аспект человеческой практики и ее результатов». Тем самым в культуре смыкается как субъективный мир творческой личности, так и объективный мир культурных ценностей. Смыкается для того, чтобы человек всем напряжением своей нелегкой жизни мог разорвать это единство и в очередной раз, на новой основе своими творческими усилиями воссоздать его. Вне такого единства бытие человека невозможно. Роль культуры, как способа реализации творческих возможностей человека разнообразно. Культура как способ реализации творческих возможностей человека не может не включать в себя понимания ценности природы как среды обитания людей, как незыблемой основой культурного развития общества.

Проблема личности всегда находилась в центре внимания исследований культуры, так как культура и личность неразрывно связаны. С одной стороны, культура формирует тот или иной тип личности. С другой стороны, личность воссоздает, изменяет, открывает новое в культуре. Можно сказать, личность- это движущая сила и создатель культуры, а также главная цель ее становления. Каждый человек выступает по отношению к культуре в нескольких ролях:

как продукт культуры: только усвоив правила, нормы и ценности культуры и общества, в котором живет человек, можно комфортно чувствовать себя, быть адекватным своим культуре и обществу;

как потребитель культуры: в своей жизненной практике человек использует усвоенные нормы и правила, язык, знания и т.д. в готовом виде; обычно это происходит в форме стереотипов;

как производитель культуры: человек способен и творчески порождать новые культурные формы, и интерпретировать уже имеющиеся;

как транслятор культуры: воспроизводя культурные образцы в своей жизни и деятельности, человек тем самым передает информацию о них другим людям.

Социализация и инкультурация. Продуктом культуры человек становится в процессах инкультурапии и социализации, посредством которых ребенок ошалевает знаниями и навыками, необходимыми для жизни в обществе и в той или иной конкретной культуре.

Под социализацией понимают процесс усвоения индивидом социальных ролей и норм. При этом человек формируется как личность, социально и культурно адекватная обществу, благодаря чему происходит гармоничное вхождение индивида в социальную и культурную среду, усвоение им ценностей общества, что позволяет ему успешно функционировать в качестве члена общества.

Считается, что социализация проходит в трех основных сферах:

в сфере деятельности — как освоение нового вида деятельности через усвоение норм и правил, методов достижения целей, а также оценки полученных результатов;

в сфере общения — расширение круга общения человека и развитие его навыков;

в сфере самосознания — формирование образа собственного Я как деятельного субъекта, осмысление своей социальной принадлежности, роли, формирование самооценки.

Культура и природа.

Природа и культура находятся в сложных взаимоотношениях. На первый взгляд может показаться, что они противоположны, поскольку культура, по определению, есть неприрода, внеприродное явление, созданное человеком. На самом деле они тесно связаны между собой, поскольку культура возникает из природы, она рождается из взаимодействия человека с природой. Все предметы культуры, включая произведения искусства, сделаны из природного вещества. Природа — мать всего созданного человеком.

Отношения между природой и культурой зависят в первую очередь от культуры, от ее характера и особенностей, которые в свою очередь во многом обусловлены своеобразием религии. Так, имеются существенные различия между западной культурой, основанной на христианстве, и восточной, основанной на исламе и других восточных религиях.

Западная культура и природа

Точкой отсчета в данном вопросе может служить античная культура. При этом следует заметить, что в целом природа в античной культуре оценивалась очень высоко. Тем не менее именно из далекой античности берут свое начало в европейской культуре две тенденции во взглядах на природу, одну из которых условно можно назвать греческой, а вторую — римской, которые по-особому ярко проявились применительно к земледелию.

Греки воспринимали труд земледельца как нечто героическое, требующее смелости, отваги и даже неистовства. Земледелие для них выступало как способ подчинения и господства над природой. Древние греки не столько пахали землю, сколько стремились вырвать из ее недр плоды, которые спрятали от них боги.

Римляне смотрели на это иначе. Для них труд земледельца выступал как самое мирное, спокойное и естественное занятие. Такой взгляд они распространяли и па искусство, считая, что оно должно рождаться столь же естественно, как рождаются и растут деревья, растения и все живые существа. Они стремились к гармонии, согласию культуры и природы, надеясь получить от нее за это щедрое вознаграждение.

В последующем эти две тенденции шли параллельно, взаимно переплетались, или же одна из них брада верх над другой. В средние века господствовал религиозно-аскетический взгляд на природу, в свете которого она оценивалась не слишком высоко и воспринималась как источник соблазна и скверны. Природа являлась разделяющей преградой между Богом и человеком, а в нем самом она принимала форму физической плоти, тела, которое рассматривалось Церковью как оковы, темница для души, воплощавшей Божественное начало в человеке.

В эпоху Возрождения вновь восстанавливается античная, преимущественно римская традиция во взглядах на природу. В творчестве итальянского поэта Ф. Петрарки природа предстает как любящая мать, родительница и воспитательница, «естественная норма» и благотворный закон для человека, в котором все от природы — не только тело, но и разум. Природа начинает теснить самого Бога, как бы растворяя Его в себе, выступая не преградой, но посредником между Богом и человеком.

Искусство эпохи Ренессанса вновь начинает следовать античному принципу мимесиса (подражание), называя художника великим подражателем природы, провозглашая близость языка искусства и языка природы.

В Новое время. начиная с середины XVII в., в европейской культуре во взглядах на природу преобладающей становится древнегреческая тенденция. Западное общество с полной определенностью ставит целью покорение и подчинение себе природы. Существенные изменения происходят и в искусстве. Хотя не все. но многие художники начинают считать искусство выше природы. Так. немецкий поэт Гёте утверждал, что «свободным духом художник стоит над природой и может ее трактовать сообразно своим целям». Еще более определенно заявляет английский писатель О. Уайльд: «Искусство начинается там, где кончается природа».

Эта тенденция достигает наивысшей своей точки к середине XX столетия, когда разразившийся экологический кризис поставил под угрозу само существование не только природы, но и человечества.

Взаимодействие культуры и природы

Одним из основных факторов, детерминирующих возникновение культуры, является природа. Поэтому на протяжении многих десятилетий взаимоотношение природы (натуры) и культуры остается одной из ключевых тем культурологии. Многочисленные исследования этой взаимосвязи показывают, что культура внебиологична, ее нельзя свести к природному началу, но культура человека есть не что иное, как преобразованное человеческой деятельностью природное начало. В таком случае возникает вопрос: противостоит ли природа культуре или они находятся в гармонии?

С одной стороны, человек в результате своей целенаправленной деятельности по преобразованию окружающего мира создает искусственный мир предметов и явлений, который называют культурой. В этом случае культура противопоставляется природе, так как культурой становятся только те природные элементы, которые переработаны человеком.

С другой стороны, социобиологи не столь категорично отвечают на вопрос о взаимоотношении культуры и природы. Они утверждают, что нет четких границ между социальным поведением животных и людей, разница — лишь в уровне сложности их технологий жизнедеятельности. В таком случае культура рассматривается как особый этап обшей эволюции природы:

растения адаптируются к среде через изменение своей видовой морфологии;

животные адаптируются через сочетание процессов видовой изменчивости со сменой стереотипов поведения;

человек адаптируется только путем изменения и усложнения форм своей жизнедеятельности, результатом чего стало формирование искусственной среды обитания.

В любом случае граница между природой и культурой очень тонкая и зыбкая. Скорее всего их разграничивают механизмы накопления и трансляции опыта жизнедеятельности: животные используют для этого механизмы инстинктов, а человек — небиологически выработанные механизмы, т.е. культуру.

Человек всегда испытывал на себе влияние природной среды и одновременно сам влияет на нее. Деятельность человека по приспособлению к природе и освоению ее применительно к своим нуждам формирует преображенную, окультуренную природу. Но выделившись из природной среды, человек оставался и остается в известной мере ее частью. Географическое положение, конкретная местность, ее специфические природные особенности всегда — факторы, определяющие национальный характер, традиции. обычаи, язык, сознание любого сообщества людей. С глубокой древности человек в целях выживания приспособлялся к среде своего обитания. Из природных материалов он создавал орудия труда и предметы быта, сооружал жилища, приручал диких животных, обрабатывал почву и возделывал на ней культурные растения. В своей деятельности он одновременно приспосабливал природу к своим потребностям и в результате преобразования естественной природной среды человек создал искусственную среду («вторую природу») своего обитания. «Вторая природа», созданная человеком, представляет собой природную форму существования культуры. Это означает, что продукты преобразованной природы, оставаясь материальными, вещественными, одновременно включены в процесс человеческой жизнедеятельности и выполняют в ней социальную функцию. Иначе говоря, природа и культура тесно связаны между собой, поскольку культура возникает из природы, рождается из взаимодействия человека с природой. Все предметы культуры сделаны из природного вещества. Таким образом, в этой связи культура, с одной стороны, противостоит природе как возделанная природа, с другой — составляет с ней единство, поскольку в ее основе лежит природный компонент, а природа выступает предпосылкой и условием существования культуры. Как говорил П.Л. Флоренский, они существуют не вне друг друга, а лишь друг с другом.

( http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-i-priroda.html )

Функции культуры.

Специфика культуры, как феномена бытия, проявляется в её функциях.

Основная функция - человекотворческая (гуманистическая).

· Главная функция культуры состоит в том, чтобы формировать человека. Каждая культура формирует соответствующий ей тип человека. Все другие функции культуры подчинены этой

· Функция передачи социального опыта: каждое новое поколение получает от предыдущего отобранный опыт прошлого, но поскольку новые поколения ставят новые задачи, она обращается к прошлому, обнаруживая там то, мимо чего прошли "отцы и деды", следовательно происходит диалог поколений. Однако такой диалог необходим и между различными культурами настоящего. Вне этого невозможно нормальное функционирование и развитие культуры. Следовательно культура диалогична в своей основе - коммуникативная функция.

Информационная функция

Знаково-символическая (семиотическая) функция

· Ценностная функция: культура, есть система ценностей, постоянно изменяет, совершенствует, перерабатывает и создаёт новые ценности.

· Специализирующая функция: культура приобщает человека к общественно-значимым ценностям, идеалам, нормам.

· Индивидуализирующая функция: многогранность и богатство культуры создаёт возможность для развития у человека именно его личности.

Интегрирующая и дезинтегративная функции

ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ

1. Преобразование мира

2. Познание мира (познавательная)

3. Обеспечение условий общения (коммуникативная)

4. Регулирование деятельности и поведения

(регулятивная)

5. Установление и поддержание системы ценностей (аксиологическая),

6. Формирующая (воспитательная, мировоззренческая),

7. Информационная.

Культура играет важную роль в жизни общества, которая состоит прежде всего в том, что культура выступает средством аккумуляции, хранения и передачи человеческого опыта.

Эта роль культуры реализуется через ряд функций:

Образовательно-воспитательная функция. Можно сказать, что именно культура делает человека личностью. Индивид становится членом общества, личностью по мере социализации, т. е. освоения знаний, языка, символов, ценностей, норм, обычаев, традиций своего народа, своей социальной группы и всего человечества. Уровень культуры личности определяется ее социализированностью — приобщением к культурному наследию, а также степенью развития индивидуальных способностей. Культура личности обычно ассоциируется с развитыми творческими способностями, эрудицией, пониманием произведений искусства, свободным владением родным и иностранными языками, аккуратностью, вежливостью, самообладанием, высокой нравственностью и т. д. Все это достигается в процессе воспитания и образования.

Интегративная и дезинтегративная функции культуры. На эти функции особое внимание обращал в своих исследованиях Э. Дюркгейм. Согласно Э. Дюркгейму, освоение культуры создает у людей — членов того или иного сообщества чувство общности, принадлежности к одной нации, народу, религии, группе и т. д. Таким образом, культура сплачивает людей, интегрирует их, обеспечивает целостность сообщества. Нo сплачивая одних на основе какой-либо субкультуры, она противопоставляет их другим, разъединяет более широкие сообщества и общности. Внутри этих более широких сообществ и общностей могут возникать культурные конфликты. Таким образом, культура может и нередко выполняет дезинтегрирующую функцию.

Регулирующая функция культуры. Как уже отмечалось ранее, в ходе социализации ценности, идеалы, нормы и образцы поведения становятся частью самосознания личности. Они формируют и регулируют ее поведение. Можно сказать, что культура в целом определяет те рамки, в которых может и должен действовать человек. Культура регулирует поведение человека в семье, школе, на производстве, в быту и т. д., выдвигая систему предписаний и запретов. Нарушение этих предписаний и запретов приводит в действие определенные санкции, которые установлены сообществом и поддерживаются силой общественного мнения и различных форм институционального принуждения.

Функцию трансляции (передачи) социального опыта нередко называют функцией исторической преемственности, или информационной. Культура, представляющая собой сложную знаковую систему, передает социальный опыт от поколения к поколению, от эпохи к эпохе. Кроме культуры, общество не располагает иными механизмами сосредоточения всего богатства опыта, который был накоплен людьми. Поэтому не случайно культуру считают социальной памятью человечества.

Функция познавательная (гносеологическая) тесно связана функцией передачи социального опыта и в известном смысле вытекает из нее. Культуpa, концентрируя лучший социальный опыт множества поколений людей, приобретает способность накапливать богатейшие знания о мире и тем самым создавать благоприятные возможности для его познания и освоения. Можно утверждать, что общество интеллектуально настолько, насколько полно использует богатейшие знания, содержащиеся в культурном генофонде человечества. Все типы общества, которые живут сегодня на Земле, существенно различаются прежде всего по этому признаку.

Регулятивная (нормативная) функция связана в первую очередь с определением (регулированием) различных сторон, видов общественной и личной деятельности людей. В сфере труда, быта, межличностных отношений культура так или иначе влияет на поведение людей и регулирует их действия и даже выбор определенных материальных и духовных ценностей. Регулятивная функция культуры поддерживается такими нормативными системами, как мораль и право.

Знаковая функция является важнейшей в системе культуры. Представляя собой определенную знаковую систему, культура предполагает знание, владение ею. Без изучения соответствующих знаковых систем овладеть достижениями культуры невозможно. Так, язык (устный или письменный) является средством общения людей. Литературный язык выступает в качестве важнейшего средства овладения национальной культурой. Специфические языки нужны для познания мира музыки, живописи, театра. Естественные науки также располагают собственными знаковыми системами.

Ценностная, или аксиологическая, функция отражает важнейшее качественное состояние культуры. Культура как определенная система ценностей формирует у человека вполне определенные ценностные потребности и ориентации. По их уровню и качеству люди чаще всего судят о степени культурности того или иного человека. Нравственное и интеллектуальное содержание, как правило, выступает критерием соответствующей оценки.