- •Лекция 1. Основные понятия и законы Химия – естественная наука, изучающая состав, строение, свойства и превращения веществ, а также явления, сопровождающие эти превращения.

- •Лекция 2. Строение атома

- •Ядро электронная оболочка

- •Уравнение де Бройля:

- •Число подуровней Подуровни

- •Лекция 2. Периодическая система элемнтов д.И. Менделеева

- •Валентные свойства атомов

- •Характер изменения свойств атомов и образованных ими простых соединений

- •Лекция 4. Химическая связь

- •3 Связи: σ- и две π – связи, механизм образования - обменный

- •Лекция 5. Метод валентных связей

- •Лекция 6. Взаимодействия между молекулами

- •Силы Ван-дер-Ваальса

- •Индукционная составляющая – электростатическое взаимодействие полярной и неполярной молекул или неполярной молекулы с внешним электростатическим полем.

- •Едисп увеличивается:

- •С увеличением поляризуемости молекул (атомов)

- •С уменьшением расстояния между частицами

- •Лекция 7. Зависимость свойств веществ от типов взаимодествии между частицами

- •Лекция 8. Энергетика химических процессов

- •С (графит) 5,74 8,54

- •С (графит) 298 – 2300 к

- •Искомая область температур: 982 ÷ 2300 к

- •Лекция 11. Химическое равновесие

- •Лекция 12. Основные понятия химической кинетики

- •Влияние концентрации на скорость реакции

- •Лекция 13. Основы кинетики сложных и гетерогенных реакций

- •Лекция 14. Дисперсные системы и общие понятия о растворах Растворы

- •2. Газообразные: (газовые смеси) Воздух: о2, n2, Ar, н2о (пары)

- •Жидкие растворы

- •Растворы электролитов Растворы неэлектролитов

- •Способы выражения концентрации растворов.

- •Термодинамика процесса растворения

- •Основные стадии процесса растворения:

- •Законы идеальных растворов

- •Осмотическое давление

- •Закон Вант - Гоффа

- •Реальные растворы. Активность.

- •Лекция № 15. Растворы электролитов

- •Ступенчатая диссоциация

- •Расчет рН слабых кислот и оснований

- •Расчет рН сильных кислот и оснований

- •4 Типа солей

- •2) Соли, образованные слабым основанием и сильной кислотой

- •3) Соли, образованные сильным основанием и слабой кислотой

- •4) Соли, образованные слабым основанием и слабой кислотой

- •Гетерогенные равновесия врастворах малорастворимых сильных электролитов

- •Равновесие в растворах комплексных соединений

- •Лекция 17. Окислительно-восстановительные иэлектрохимические процессы

- •Лекция 18. Гальванический элемент

- •Компенсационным методом с помощью переменной внешней эдс

- •Лекция № 20. Электролиз

- •Электроды

- •В случае электролиза раствора Na2so4 (электроды Pt)

- •В случае электролиза раствора NaCl (электроды Pt)

- •Лекция 22. Скорость электрохимической коррозии.

- •Лекция 24. Химическая коррозия металлов

- •Лекция 25. Защита металлов от химической коррозии

- •Лекция 26. Определение возможности коррозии и надежности выбранного метода защиты металла на конкретных примерах

Лекция 12. Основные понятия химической кинетики

Термодинамика

устанавливает принципиальную возможность химического процесса (∆r GТ < 0)

но! не отвечает на вопрос: как быстро идет процесс?

С6Н6(ж) → 6 С(тв) + 3 Н2 (г), ∆r G0298 = - 124,0 кДж

на практике бензол – инертен Þ

кинетические затруднения!

Кинетика изучает механизмы химических процессов, т.е. промежуточные стадии, через которые система переходит из начального в конечное состояние, скорости этих стадий и факторы, влияющие на их скорость.

Скорость реакции (υ) - количество вещества, образующееся в единице реакционного объёма (для гомогенной реакции) или на единице поверхности раздела фаз (для гетерогенной реакции) в единицу времени

Различают:

среднюю и истинную (мгновенную) скорости реакции

υ ср гомогенной реакции в промежуток времени τ1÷ τ2:

,

при V=

сonst:

,

при V=

сonst:

Þ

Þ

[υ] = [моль • л-1• с-1] – всегда положительна величина

Концентрация веществ меняется непрерывно:

исходных – убывает (- ∆c),

продуктов – возрастает (+∆c)

Þ

истинная скорость есть производная функции по τ:

для гомогенной для гетерогенной

реакции

V – объём реакционной зоны;

S – поверхность раздела фаз; t – время;

ni – количество i-го исходного вещества

Для гомогенной реакции:

aA (р) + bB (р) → eE (р ) + fF (р)

в некоторый момент времени:

Элементарная реакция (одностадийная):единичный акт образования или разрыва связи, уравнение реакции отражает ее механизм

Сложная реакция (большинство реакций): состоит из нескольких элементарных стадий, уравнение реакции – суммарный результат нескольких элементарных процессов, совокупность элементарных стадий – механизм реакции

Элементарные реакции

В зависимости от числа исходных частиц, различают

1 – мономолекулярные: I2 ® 2I

2 – бимолекулярные: H2 + I2 ® 2HI

3 – тримолекулярные: 2NO + Cl2 ® 2NOCl

Молекулярность бывает: 1, 2, редко 3,

Молекулярность:

число частиц, участвующих в элементарной реакции

имеет физический смысл: М = 1, 2, 3

понятие применимо только к элементарным реакциям

Сложные реакции

протекают по стадиям:

CHCl3 + Cl2 → HCl + CCl4

Cl2 → 2Cl

Cl + CHCl3 → CCl3 + HCl

Cl + CCl3 → CCl4

понятие молекулярности для сложных реакций не имеет смысла

Cкорость реакции, протекающей в газовой фазе или растворе, зависит от:

природы реагирующих веществ,

их концентраций или парциальных давлений

температуры

наличия катализатора

Влияние концентрации на скорость реакции

Химическая реакция протекает при столкновении частиц

Чем ↑ количество частиц в единице V (чем ↑ их концентрация), тем ↑ будет число их соударений.

Вероятность одновременного нахождения частиц в одной точке пространства (Þ их столкновение) пропорциональна произведению концентраций каждой из частиц.

Основной закон (постулат) химической кинетики:

скорость химической реакции в каждый момент времени пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, возведенных в некоторые степени

Для элементарной реакции:

aA (р) + bB (р) → продукты

! если в реакции вещество, находящееся в более конденсированном состоянии, в кинетическое уравнение не входит его концентрации, т.к. она постоянна

k – константа скорости реакции:

не зависит от концентрации

зависит от Т, природы реагирующих веществ, катализатора

k

– «удельная скорость»:

если сА

= сВ

= 1моль/л

Þ

,

,

а, b – стехиометрические коэффициенты

Для сложной реакции, протекающей в несколько стадий, υ определяется скоростью самой медленной – лимитирующей стадии реакции

aA (р) + bB (р) → продукты

x, y - отличны от стехиометрических коэффициентов

x, y - частные порядки по веществам А и В, определяются экспериментально

n = x + y - общий порядок реакции

В простых (элементарных) реакциях: n = 1, 2, редко 3

В сложных реакциях: n = 0, 1, 2, 3, может быть дробным, (-), (+) – формальная величина, не имеет физического смысла

! n = M – только в элементарных реакциях

Реакции 1-ого порядка

А → продукты CH3OCH3 ® CH4 + H2 + CO

Кинетическое уравнение реакции 1 - порядка:

Разделяем переменные и интегрируем:

- lnc = kIτ + const; при τ→0, с = с0 Þ const = - lnc0

- ln(c/c0) = kIτ Þ

С0 – исходная концентрация

С – концентрация в момент времени t (текущая концентрация)

степень превращения вещества! не зависит от c0

[kI ] = [c – 1]

если х – концентрация прореагировавшего вещества Þ

с0 – х = с (текущая) Þ х(τ) = c0( 1 – e –kIτ)

Для оценки степени превращения используют понятие время полупревращения τ1/2 (период полураспада для радиоактивных веществ):

τ, за которое, прореагировала половина исходного количества вещества

–

не зависит от с0

–

не зависит от с0

Þ при n = 1определяется величиной k1 реакции

Для реакций с n =1 зависимость c f (τ) линейна в координатах lnc – τ (кинетическая кривая реакций 1-го порядка)

lgC

![]()

lgC0

Реакции 2-ого порядка

A + B → продукты 2А ® продукты

Простейший случай: с0A = с0B= с0

В момент времени τ сA = сB = с

2 NO2 → 2 NO + O2

разделяем переменные и интегрируем:

при τ

= 0, С

= С0

Þ

const

= 1/C0

Þ

при τ

= 0, С

= С0

Þ

const

= 1/C0

Þ

[kII

]

= [л•

моль-1•c

– 1]если

х

– концентрация прореагировавшего

вещества Þ

[kII

]

= [л•

моль-1•c

– 1]если

х

– концентрация прореагировавшего

вещества Þ

при

n

=2 зависимость

c

f

(τ)

линейна

в координатах

ln(1/c)

- τ

при

n

=2 зависимость

c

f

(τ)

линейна

в координатах

ln(1/c)

- τ

(кинетическая кривая реакций 2-го порядка)

время полупревращения τ1/2 для реакций 2- го порядка

!

t

½

– обратно пропорционально С0

!

t

½

– обратно пропорционально С0

Реакции 0-го порядка:

А (избыток) → продукты

кинетическое уравнение: υ = -dcA/dτ = k0cA=k0

Стек = С0 – k0t ; t1/2 = С0 /2k0 [ k0] = [ моль×л-1× с-1]

Реакции 3-го порядка:

A + B + D → продукты:

для случая Снач : С0A = С0B = С0D = С0

Стек : СA = СB = СD = С

кинетическое уравнение:

;

;

[

kIII]

= [л2×моль-2×с-1]

[

kIII]

= [л2×моль-2×с-1]

υ = -dcA/dτ = k0cA=k0

υ = -dcA/dτ = -dc/dτ = kIIIcAcBcD = kIIIc3

Влияние температуры на скорость рекций

Правило Вант-Гоффа:

при увеличении температуры на 10° скорость реакции возрастает в 2 – 5 раз

эмпирическое, грубое, выполняется в небольшом интервале Т

γ = (2-5) - температурный коэффициент

Резкое ↑ υх. р. при ↑ Т объясняется ↑ числа активных молекул и эффективных соударений ÞДля осуществления химического превращения частицы должны обладать определенным запасом Е (быть активными)

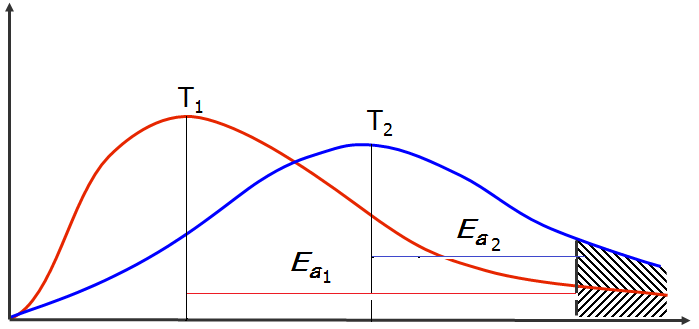

Распределение молекул по Екин при двух температурах

(Максвелла – Больцмана)

∆N/N

Еср1 Еср2 Е * Екин

∆N/N – доля частиц, имеющих энергию Е

S под кривыми равна общему числу частиц в системе (const)

! частиц, имеющих Еср больше всего (max на кривых)

! В реакцию вступают активные частицы, имеющие

Еа [кЖд/моль] – энергия активации

- минимальная избыточная Е (по сравнению со средней), необходимая для осуществления химического превращения

Е ≥ Е* ; Е*≥ Еср + Еа

Е ≥ Е* ; Е*≥ Еср + Еа

Е

Е ≥ Е* ; Е*≥ Еср + Еа

а зависит от природы реагирующих веществЕа не является f(T) – с ↑ Т ↑ доля активных молекул

Источники активации:

тепловая, электрическая энергия, hv, др. виды излучения

Число

активных частиц:

Nакт

= N

•

УРАВНЕНИЕ АРРЕНИУСА (1889 г.)

k = k0 •

Число активных частиц и Þ υ и k возрастают с ↑Тпо экспоненте

k0 – предэкспоненциальный множитель, (фактор частоты) - показывает долю соударений, приводящих к элементарным химическим превращениям

не зависит от Т

учитывает:

ориентацию частиц во время контакта (стерический фактор)

продолжительность контакта

физический смысл k0: k0 = k , если Еа = 0

Как правило, если Еа:

˃150 кДж/моль - реакции при Ткомн не идут

62 ÷ 150 кДж/моль – имеют измеримые υ, γ = 2÷5

< 62 кДж/моль – идут быстро, ионы в растворе

Еа определяется экспериментально

КАТАЛИЗ

В ходе реакции система проходит переходное состояние – активированного комплекса:старые связи ослабли, новые не сформировались.

Для реакции: АВ + ДС Û АД + ВС

исходные активированный продукты

молекулы комплекс реакции

Еа – энергия необходимая для перехода вещества в состояние активированного комплекса

Энергетическая диаграмма хода реакции с образованием активированного комплекса

↓ Еа можно только используя катализатор: вещество, изменяющее υ, но не испытывающее химических превращений в результате реакции

Катализ:

явление изменения υ реакции за счет введения дополнительных веществ – катализаторов (кt). Различают:

Положительный катализ – процесс, ускоряющий реакцию

Отрицательный катализ – процесс, замедляющий реакцию

кt – ингибиторы (Сl- – ингибитор коррозии)

Автокатализ – kt – один из продуктов реакции

FeO + H2 = Fe + H2O Fe – kt

Гомогенный катализ – kt, все реагенты в одной фазе

H2O2 HI – kt H2O + ½O2

(H+, OH- – самые активные гомогенного kt)

Гетерогенный катализ – реакция на поверхности kt

H2O2 Pt–kt H2O + ½ O2

(Pt - один из самых активных гетерогенного kt )

Особенности kt:

kt – участвует в образовании промежуточных нестойких соединений, а в конце выделяется в химически неизменном виде

небольшие количества kt – резко ускоряют процесс промежуточных стадий (↓Еа ) неkt реакции

kt – не изменяет DrН и DrG: DrG0неkt = DrG0kt

DrG0 = -RTlnKp Þ не влияет на равновесие, только ускоряет его достижение, т.к. в одинаковое число раз изменяет как J прямой р-ции так и Jобр.р-ции

Задача.

В реакции А ® В + С с общим порядком, равным единице, константа скорости k1 = 5×10-5 с-1. Определите концентрацию веществ А и В и скорость реакции через 1 час и через 5 часов, если начальная концентрация А составляла 0,2 моль/л.

Р ешение.

Для реакции 1-го порядка справедливо

уравнение

ешение.

Для реакции 1-го порядка справедливо

уравнение

где с – текущая концентрация вещества в момент времени

τ, с0 – начальная концентрация, k – константа скорости, τ – время.

Ч ерез

1 час

ерез

1 час

Через 5 часов

Концентрация вещества В находится по стехиометрическому соотношению веществ А и В. Из уравнения реакции следует, что концентрация вещества В возрастает на ту же величину, на какую убывает концентрация А, т. к. из 1 моль А получается 1 моль В.

Поэтому через 1 час

Ч

ерез

5 часов

ерез

5 часов

Рассчитаем скорость реакции по уравнению: υ = k×сА

Ч ерез

1 час

ерез

1 час

Ч ерез

5 часов

ерез

5 часов