- •Содержание

- •Введение

- •Раздел 1. Методика проектирования

- •1.1 Процесс конструирования

- •1.2 Этапы проектирования

- •1.3 Общие рекомендации по проектированию

- •Раздел 2. Художественное конструирование

- •1.1 Принципы художественного конструирования. Художественно-конструкторский анализ

- •1.2 Процесс художественного конструирования в проектировании промышленных изделий

- •Раздел 3. Основы художественного конструирования станков

- •3.1 Основы художественного конструирования станков

- •3.2 Категории композиции

- •3.3 Свойства и качества композиции

- •3.4 Закономерности композиции

- •3.5 Средства композиции

- •3.6 Приемы и методы работы над композицией

- •3.7 Тектоника

- •3.8 Объем и пространство

- •3.9 Закономерности строения формы и объемно-пространственная структура

- •3.10 Целостность формы

- •3.11 Соподчиненность элементов

- •3.12 Симметрия

- •3.13 Асимметрия

- •3.14 Динамичность

- •3.15 Статичность

- •3.15 Единство характера формы

- •3.16 Композиционный прием

- •3.17 Пропорции и пропорционирование

- •3.18 Масштаб и масштабность

- •3.19 Контраст

- •3.20 Ритм

- •Раздел 4. Цветоведение

- •4.1 Основы цветоведения

- •4.2 Основные характеристики цвета

- •4.3 Общие положения контрастов

- •4.4 Психофизиологическое воздействие цвета

- •4.5 Цветовая гамма станков

- •4.6 Тени и пластика

- •Раздел 5. Эргономика

- •Раздел 6. Компьютерное моделирование промышленных изделий

- •6.1 Общие основы работы с системой

- •6.2 Создание базовых графических объектов

- •90 Град./Normal

- •6.2.3 Построение графических примитивов

- •6.3 Редактирование примитивов. Редактирование линий

- •6.4 Работа с контуром

- •6.4.1 Создание контура

- •6.4.2 Редактирование контура

- •6.5 Редактирование объектов

- •6.6 Кривые. Построение и редактирование кривых

- •Раздел 7. Поверхности. Создание параметризированных поверхностей Создание поверхностей из сети кривых

- •7.1 Общее понятие поверхности

- •7.2 Создание параметризированных поверхностей

- •7.2.1 Поверхности-примитивы

- •7.2.2 Поверхность вытягивания

- •7.2.3 Поверхность вращения

- •7.3 Создание поверхностей из сети кривых

- •Список литературы

3.13 Асимметрия

Асимметрия – принцип организации формы, который основывается на динамической уравновешенности элементов, на впечатлении движения их в пределах целого. С точки зрения математики, понятие асимметрии – лишь отсутствие симметрии; в дизайне симметрия и асимметрия – два противоположных метода закономерной организации пространственной формы, подчиненных собственным внутренним законам. Асимметрия отнюдь не исчерпывается разрушением симметрии. Единство является целью построения асимметричной системы, также как и симметричной. Однако достигается оно иным путем. Тождество частей и их расположение заменяется зрительным равновесием. Соподчиненность частей – основное средство объединения асимметричной композиции.

Если симметричная форма воспринимается легко и сразу, то асимметричная читается постепенно.

Асимметричная форма для одних изделий – столь же объективный результат решения функциональной задачи, каким является форма симметричная для других. Однако между двумя этими свойствами формы существует принципиальная разница.

Гармония развитой асимметричной формы строится на сложных отношениях многих закономерностей композиции, поскольку элементы формы не связаны осью симметрии.

Сама по себе симметрия еще не гарантирует гармонии, так же как асимметрия не означает дисгармонию.

Вся история искусства, архитектуры, техники подтверждает, что асимметричные композиции: и простые, и сложные, с точки зрения эстетической ценности, не уступают симметричным. Вместе с тем, работа над изделием асимметричной формы сложнее – она требует развитой интуиции и тонкого чувства композиционного равновесия. Особенно сложна работа над многоэлементными изделиями со сложной ОПС, отдельные части которой могут иметь свои частные оси симметрии.

Асимметрия чутка к изменению пропорций, поэтому, работая над асимметричной формой, проектировщику с особым вниманием необходимо относиться к пропорциональному строю.

Рассматривая симметричные формы, мы не акцентировали внимание на соподчиненности элементов, так как симметрия сама по себе способствует соподчинению.

Асимметричная же форма лишена этой организующей основы, и соподчиненность ее элементов основывается на многих более тонких закономерностях, в совокупности сводящихся к композиционному равновесию.

Для гармонизации асимметричной формы особенно необходим тщательный предварительный анализ. Здесь обычно все строится на нюансах. Основная задача при этом – достичь целостности формы.

В технике асимметрия формы как качество композиции станков, машин, приборов, различного оборудования отражает принцип развития их технической структуры, их общей инженерной компоновки.

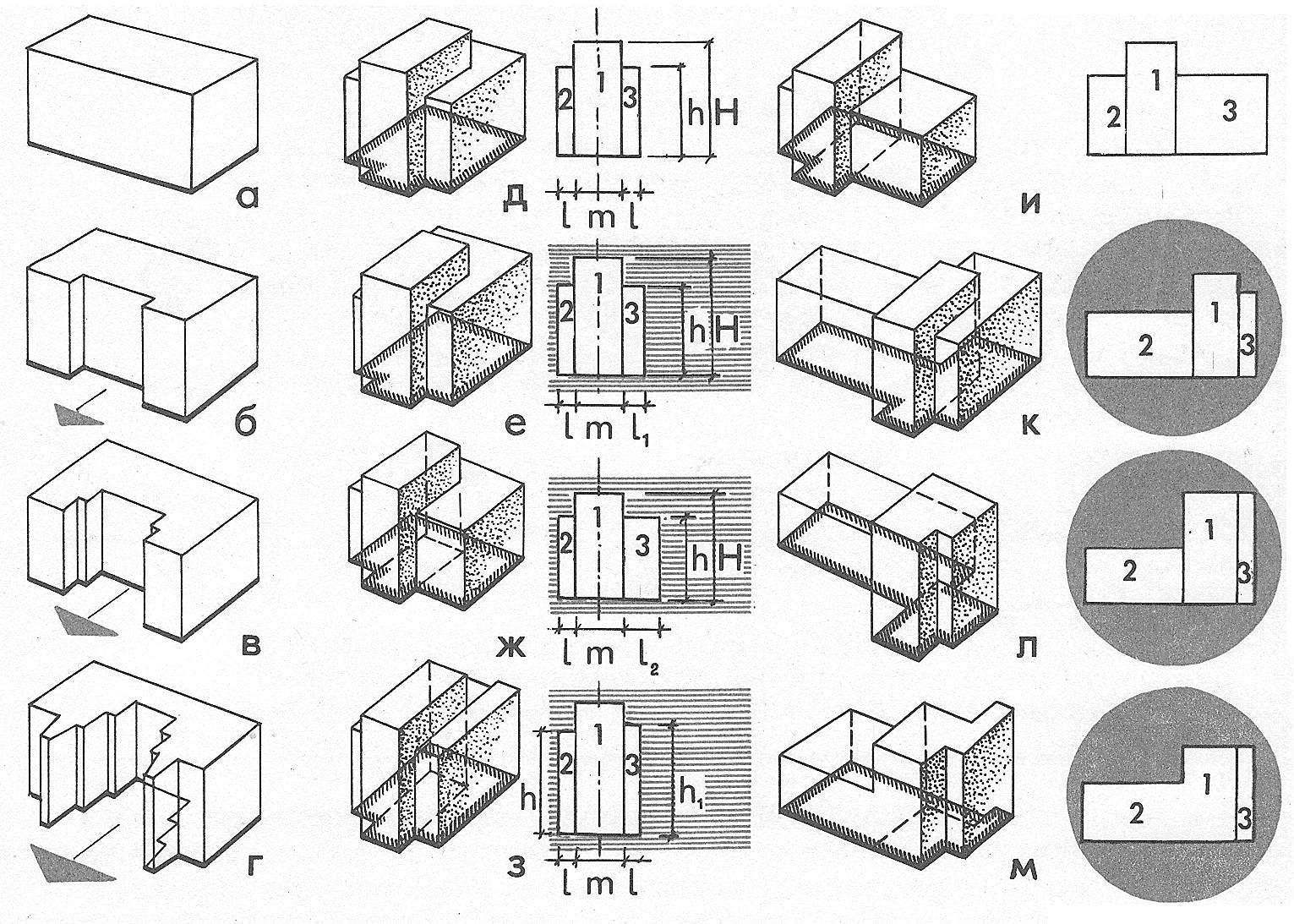

Рисунок 3.15 - Проявления асимметрии в симметричных формах

Чтобы можно было говорить о заметной симметрии параллелепипеда (рис. 3.15, а), придется привнести в эту форму элементы, которые обозначили бы левое и правое (рис. 3.15, б). Чем сильнее влияние оси, тем активнее симметрия.

Глубокий запад на рис. 3.15, в - акцентирует ось. Ее влияние усиливается при глубинном развитии формы (рис. 3.15, г). При ослаблении влияния оси ослабевает и эффект симметрии. С развитием асимметричного начала в рамках симметрии может наступить такой момент, когда предмет перестанет быть симметричным, - всякое отступление от закономерного в форме возможно лишь в некоторых пределах: за этими пределами неизбежно наступает дезорганизация формы. Сложность заключается в том, чтобы увидеть эту грань. С того момента, как мы перестаем ощущать принцип развития формы, говорить о закономерной ее организации уже трудно.

На рис. 3.15, д - симметричная и направленная форма с акцентированной осью симметрии. Какие-либо изменения размеров в подобных случаях возможны лишь с учетом оси симметрии. Небольшое изменение размеров одного из фланкирующих объемов без ответных изменений другого (l1>l), как на рис. 3.15, е, приведет к весьма нежелательным для формы последствиям. Одностороннее изменение в подчеркнуто симметричной форме совершенно недопустимо. Здесь не может быть отступлений даже на «чуть-чуть», как в данном случае, что в инженерном конструировании вовсе не считается противозаконным. Конечно, и в такой композиции возможны отступления от строго зеркального повторения левого в правом, но они могут касаться лишь деталей, а не геометрической основы формы - ось симметрии здесь не потерпит таких вольностей. Если же непременно потребуется одностороннее по отношению к оси изменение размера фланкирующего объема, то придется отказаться от симметрии и перейти к явно выраженному асимметричному решению.

Иначе выглядит форма на рис. 3.15, ж. Объем 3 увеличен по фронту уже значительно. Здесь разница между объемами 2 и 3 настолько очевидна, что симметрия почти утрачивает значение и форма воспринимается скорее как асимметричная. Однако она все же кажется «незаконной», и это результат ее неуравновешенности: фланкирующая роль объемов 2 и 3 сохранилась, центральная ось еще читается. Эта форма - незаконный гибрид симметрии и асимметрии, следствие случайного взаимодействия объемов.

Нарушение закономерностей симметрии очевидно и на рис. 3.15, з - где незначительное увеличение высоты объема 3 (h1>h) вызывает деформацию модели.

Если решительно увеличить размер объекта 3 по фронту (рис. 3.15, и), то форма станет явно асимметричной, хотя гармония еще не достигнута. Сдвигая один объем и выдвигая другой, изменяя их по вsсоте или по фронту (рис. 3.15, к-м), можно найти немало приемлемых вариантов, если, конечно, задать одну из величин (например, неизменный по размерам центральный объем 1).

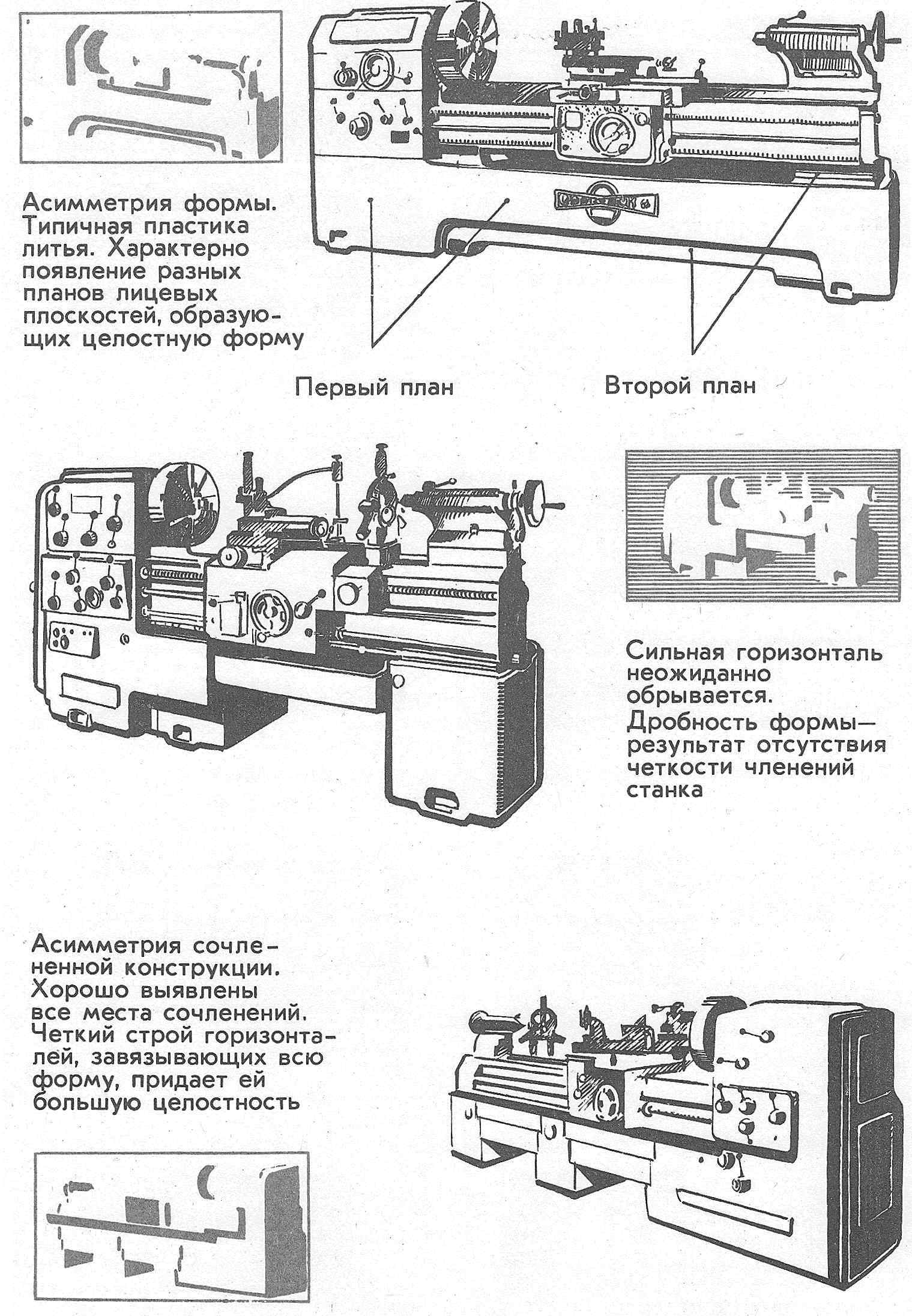

Конструируя асимметричный по форме станок, важно найти такой композиционный прием, который бы с учетом технологичности конструкции способствовал бы достижению целостности формы. На рис. 3.16 показаны примеры удачных и менее удачных композиционных решений токарных станков.

Главное условие целостности асимметричной формы – это ее композиционная уравновешенность, для достижения которой важно сопоставление вариантов в любых материалах, будь то пластилин, гипс или пенопласт.

Рисунок 3.16 - Примеры композиционных решений токарных станков