- •1. Механика

- •1.1. Кинематика поступательного и вращательного движения

- •1.1.1. Предмет механики

- •1.1.2. Механическое движение. Модели в механике

- •1.1.3. Определение положения точки в пространстве.Траектория. Путь. Перемещение

- •1.1.4. Скорость

- •1.1.5. Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение

- •1.1.6. Скорость и путь при поступательном движении

- •1.1.7. Кинематические характеристики вращательного движения. Угловая скорость и угловое ускорение

- •1.1.8. Связь между линейной и угловой скоростью, линейным и угловым ускорением

- •1.2.1. Силы в механике

- •1.2.2. Масса и импульс тела

- •1.2.3. Законы Ньютона

- •1.2.4. Закон сохранения импульса

- •1.2.5. Работа в механике. Мощность

- •1.2.6. Механическая энергия

- •1.2.7. Кинетическая энергия

- •1.2.8. Консервативные силы

- •1.2.9. Потенциальная энергия

- •Полная механическая энергия тела

- •1.2.10. Закон сохранения механической энергии

- •1.2.11. Соударение двух тел

- •Абсолютно упругий удар шаров

- •Абсолютно неупругий удар шаров

- •2.1. Электростатика

- •2.1.1. Электрический заряд. Закон Кулона

- •Закон Кулона

- •2.1.2. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции

- •Принцип суперпозиции

- •2.1.3. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса

- •Теорема Гаусса

- •2.1.4. Работа по перемещению заряда в электрическом поле

- •2.1.5. Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле

- •2.1.6. Потенциал. Связь между напряженностью электрического поля и потенциалом

- •2.2.1. Понятие об электрическом токе

- •2.2.2. Сила и плотность тока

- •2.2.3. Закон Ома для однородного участка цепи

- •2.2.4. Закон Ома в дифференциальной форме

- •2.2.5. Объяснение закона Ома

- •2.2.6. Электродвижущая сила (эдс) источника. Закон Ома для участка цепи, содержащего эдс

- •2.2.7. Закон Ома для замкнутой цепи

- •2.2.8. Тепловое, химическое и силовое действие тока

- •2.3. Магнетизм

- •2.3.1. Характеристики магнитного поля

- •2.3.2. Магнитное поле в веществе. Классификация магнетиков

- •2.3.3. Закон Био - Савара - Лапласа

- •2.3.4. Магнитное поле в центре кругового тока

- •2.3.5. Магнитное поле прямого тока

- •2.3.6. Сила Лоренца. Сила Ампера

- •2.3.7. Поток вектора магнитной индукции

- •2.3.8. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея - Ленца

- •3.1. Колебания

- •3.1.1. Характеристики колебательного процесса

- •3.1.2. Уравнение гармонических колебаний

- •3.1.3. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний

- •3.1.4. Скорость и ускорение при гармоническом колебательном движении

- •3.1.5. Энергия гармонических колебаний

- •3.1.6. Векторная диаграмма

- •3.1.7. Сложение гармонических колебаний одинакового направления и одинаковой частоты

- •3.2. Волны

- •3.2.1. Волновые процессы

- •3.2.2. Характеристики волнового процесса

- •3.2.3. Уравнение плоской гармонической волны

- •3.2.4. Энергия упругой волны

- •3.2.5. Электромагнитные волны

- •3.2.6. Световые волны

- •3.3. Волновая оптика

- •3.3.1. Явление интерференции света

- •3.3.2. Условия максимума и минимума интенсивности при интерференции

- •3.3.3. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников

- •3.3.4. Оптическая разность хода

- •3.3.5. Интерференция в тонких пленках

- •3.3.6. Явление дифракции. Принцип Гюйгенса - Френеля

- •3.3.7. Зоны Френеля. Дифракция света на одной щели

- •3.3.8. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке

- •3.3.9. Поляризация света

- •4.1. Молекулярно-кинетические представления

- •4.2. Уравнение состояния идеального газа

- •4.3. Закон Дальтона для смеси газов

- •4.4. Изопроцессы

- •4.5. Молекулярно-кинетический смысл абсолютной температуры

- •4.6. Число степеней свободы

- •4.7. Внутренняя энергия идеального газа

- •4.8. Работа в термодинамике

- •4.9. Первое начало термодинамики

- •4.10. Кпд тепловой машины

- •4.11.Второе начало термодинамики. Энтропия

- •5. Квантовая физика

- •5.1. Законы фотоэффекта

- •5.2. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

- •5.3. Фотоны и их свойства

- •5. 4. Закономерности в спектре атома водорода

- •5.5. Постулаты Бора

- •5.6. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц

- •5.7. Статистическая трактовка волн де Бройля

- •5.8. Уравнение Шредингера

- •5.9. Атом водорода по теории Шредингера

- •5.10. Квантово-механическое объяснение закономерностей в спектре атома водорода

- •5.11. Вынужденное излучение. Лазеры

3.3. Волновая оптика

3.3.1. Явление интерференции света

Волны, как и колебания, могут складываться. Сложение волн может быть интерференционным и неинтерференционным. Интерференцией называется сложение когерентных волн, при котором в разных точках пространства получается усиление или ослабление амплитуды результирующей волны, не изменяющееся с течением времени. Интерференция наблюдается только от когерентных источников. Когерентность - значит согласованность. Когерентными источниками называются такие источники, которые дают волны одинаковой частоты, и для фиксированной точки пространства разность фаз колебаний остается постоянной.

Независимые источники света не могут быть когерентными, так как в каждом из них свет испускается множеством атомов, излучающих несогласованно. Разность фаз колебаний, испускаемых совокупностью атомов таких источников, быстро и беспорядочно меняется во времени. Когерентность можно обеспечить, разделив волну от одного источника на две части и затем сведя их вместе. Две части одной волны когерентны между собой и при наложении будут интерферировать.

Существуют различные методы получения когерентных световых источников. Самый простой из них - метод Юнга, в котором световая волна делится на две части с помощью экрана с двумя узкими параллельными щелями.

3.3.2. Условия максимума и минимума интенсивности при интерференции

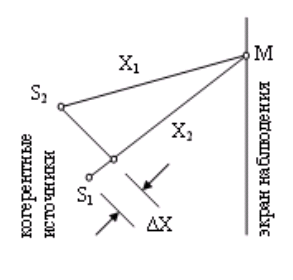

Найдем условия максимума и минимума интенсивности при интерференции. Пусть S1 и S2 - два когерентных источника, совершающих колебания в одинаковой фазе. До точки наблюдения М волны проходят разное расстояние (рис. 3.8).

Рис.3.8

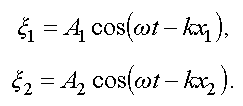

Запишем для них уравнения волн (3.24)

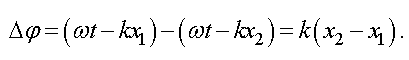

Найдем разность фаз складываемых волн

Обозначим через

Δx -

разность хода, т. е.

![]() .

По формуле (3.22)

волновое число равно

.

По формуле (3.22)

волновое число равно

,

тогда связь между разностью хода и

разностью фаз дается уравнением

,

тогда связь между разностью хода и

разностью фаз дается уравнением

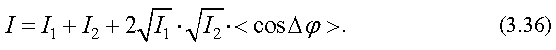

Амплитуда результирующего колебания в точке наблюдения определяется уравнением (3.16)

![]() .

.

Так как интенсивность пропорциональна

среднему значению квадрата амплитуды

(см. (3.34)):

,

то получим выражение для результирующей

интенсивности

,

то получим выражение для результирующей

интенсивности

Если источники некогерентные, то

![]() и

и

![]() ,

т. е. интерференция не наблюдается. Для

когерентных источников разность фаз

,

т. е. интерференция не наблюдается. Для

когерентных источников разность фаз

![]() и

среднее значение косинуса равно косинусу

разности фаз

и

среднее значение косинуса равно косинусу

разности фаз

![]() .

.

В тех точках пространства, где

![]() интенсивность

интенсивность

![]() ,

а там, где

,

а там, где

![]() интенсивность

интенсивность

![]() .

Следовательно, при наложении двух

когерентных световых волн происходит

пространственное перераспределение

световой энергии, в результате чего в

одних местах возникают максимумы, а в

других - минимумы интенсивности, т. е.

появляется интерференционная картина.

.

Следовательно, при наложении двух

когерентных световых волн происходит

пространственное перераспределение

световой энергии, в результате чего в

одних местах возникают максимумы, а в

других - минимумы интенсивности, т. е.

появляется интерференционная картина.

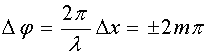

Максимумы интенсивности появляются

там, где

![]() ,

т. е. при

,

т. е. при

![]() ,

где m

= 0, 1, 2, ... Следовательно,

,

где m

= 0, 1, 2, ... Следовательно,

.

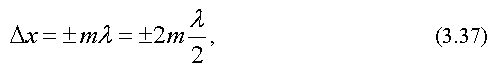

Отсюда получим условие

максимума интенсивности при

интерференции

.

Отсюда получим условие

максимума интенсивности при

интерференции

где m - порядок интерференционного максимума.

Условие максимума интенсивности при интерференции читается следующим образом.

Если разность хода равна целому числу длин волн или четному числу полуволн, то будет наблюдаться максимум интенсивности при интерференции.

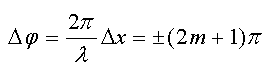

Аналогично найдем условие минимума.

Если

![]() ,

то

,

то

![]() ,

где m

= 0, 1, 2, ...

,

где m

= 0, 1, 2, ...

Тогда

и

Условие минимума интенсивности при интерференции читается следующим образом.

Если разность хода равна нечетному числу полуволн, то в данной точке экрана будет наблюдаться минимум интенсивности при интерференции.