- •§ 3. Основные разновидности карт

- •1. Особенности картографического изображения.

- •2. Общегеографические и специальные карты.

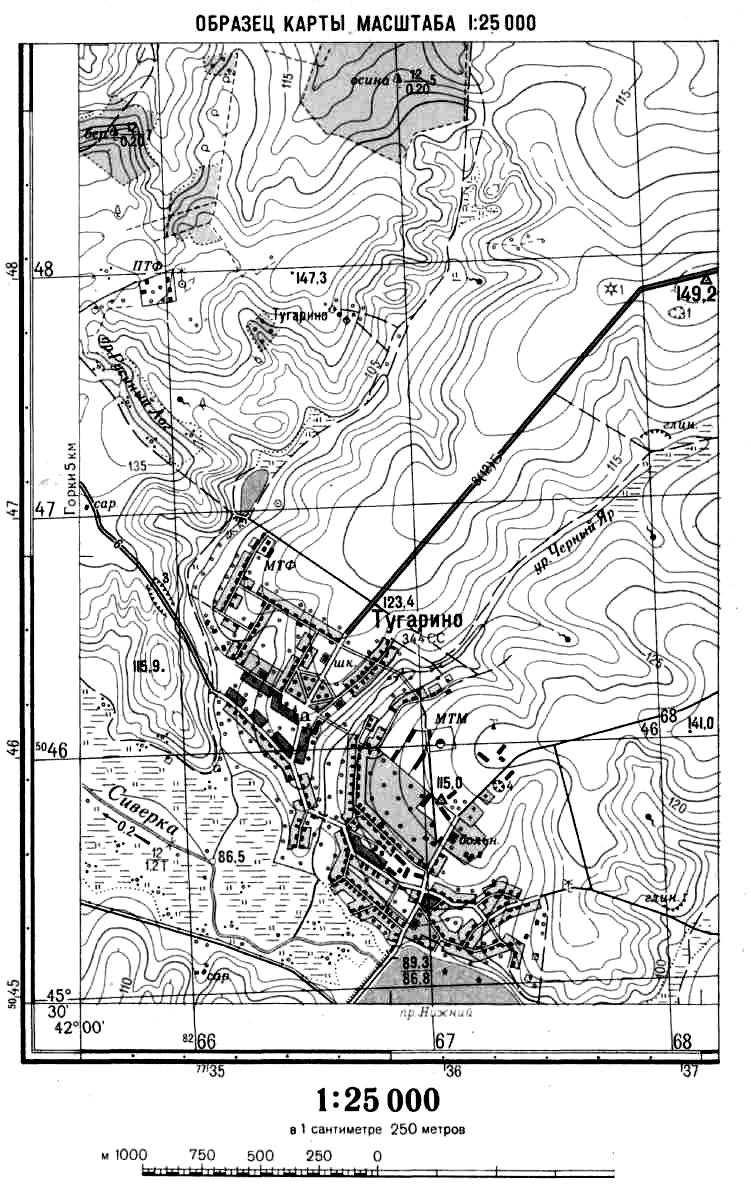

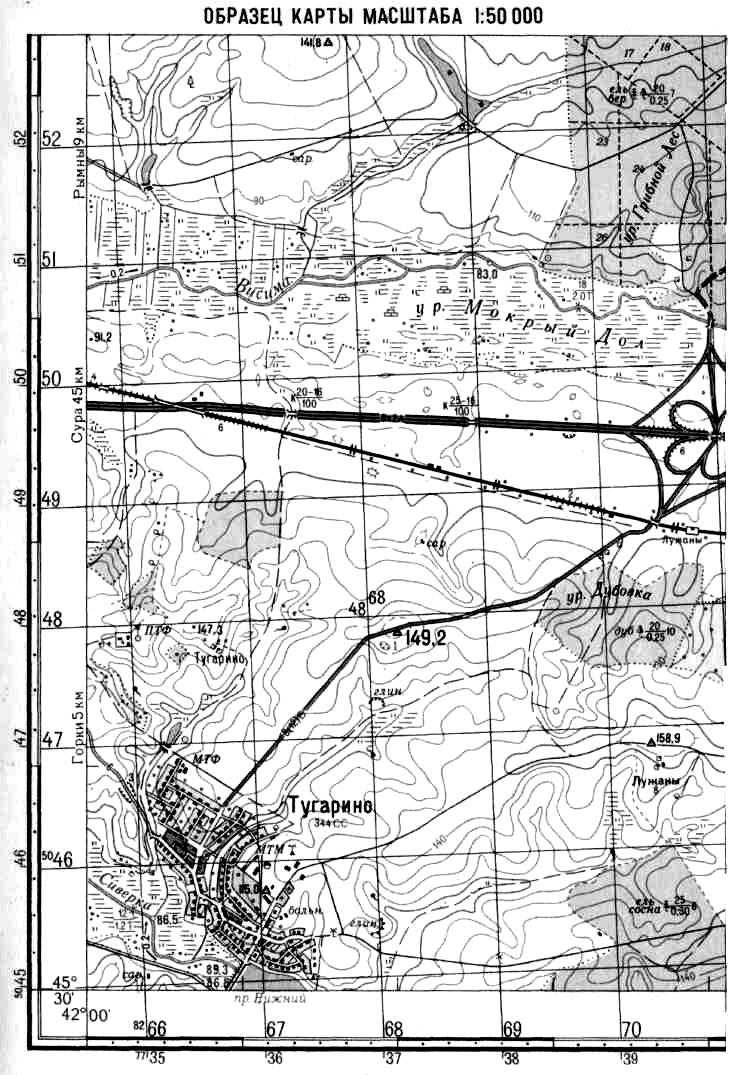

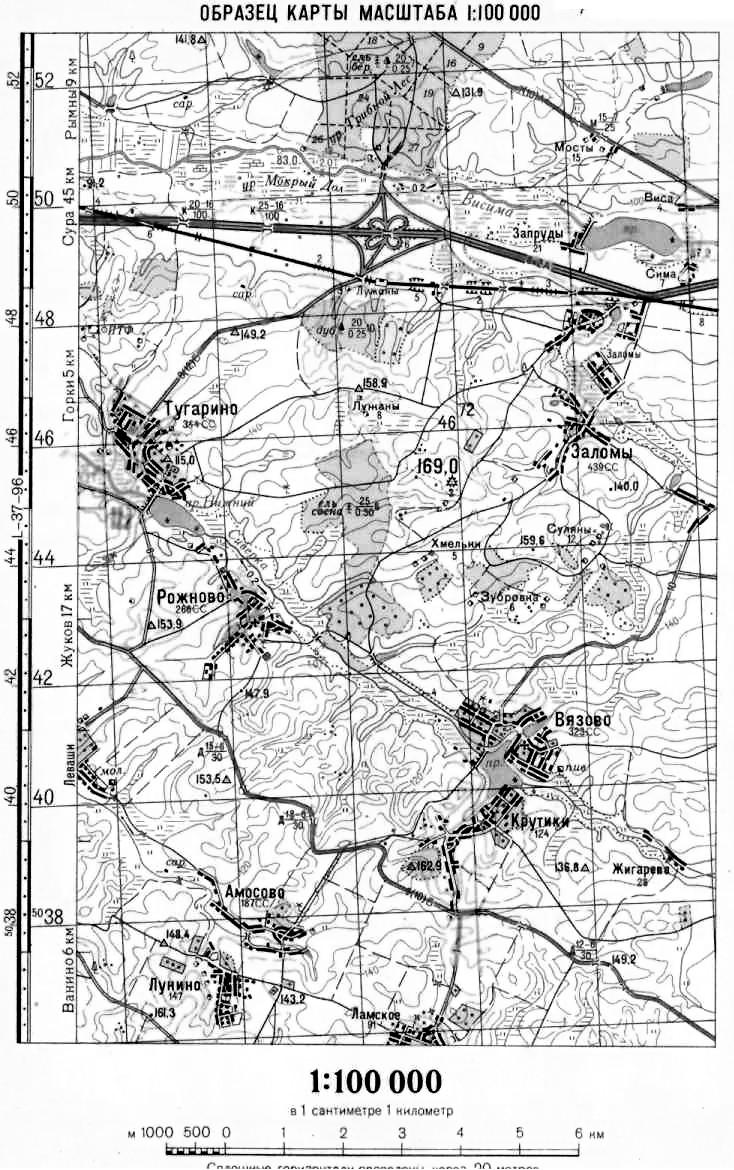

- •3. Классификация и назначение топографических карт.

- •2. Номенклатура листов карт

- •3. Подбор и выписка номенклатуры листов карт на требуемый район

- •Измерения по карте измерение расстояний и площадей

- •Измерение линий на карте

- •5. Простейшие способы измерения площадей по карте

- •3. Определение по карте координат точек местности и объектов

- •3.1. Системы координат, применяемые в топографии

- •3.2. Определение географических координат

- •3.3. Определение прямоугольных координат

- •Измерение по карте дирекционных углов и азимутов Азимуты и дирекционные углы

- •Измерение и построение дирекционных углов на карте

- •3. Переход от дирекционного угла к магнитному азимуту и обратно

- •Тема 2.3. Методы и способы ориентирования на местности.

- •Правила обращения с компасом.

- •Определение направлений на стороны горизонта по компасу.

- •Выбор и использование ориентиров.

- •Определение и выдерживание направлений на местности.

- •Выдерживание направления движения.

- •Движение по азимутам.

- •Контрольные вопросы и упражнения:

- •5. Как выполняется обход препятствий при движении по азимутам?

3. Переход от дирекционного угла к магнитному азимуту и обратно

Переход от дирекционного угла к магнитному азимуту и обратно выполняют тогда, когда на местности необходимо с помощью компаса (буссоли) найти направление, дирекционный угол которого измерен по карте, или наоборот, когда на карту необходимо нанести направление, магнитный азимут которого измерен на местности с помощью компаса.

Рис.

31.

Схема

магнитного

склонения, сближения

меридианов

и поправки

направления

Для решения этой задачи необходимо знать величину отклонения магнитного меридиана данной точки от вертикальной километровой линии. Эту величину называют поправкой направления (П).

Рис.

32.

Определение поправки для

перехода

от дирекционного

угла (α)

к

магнитному азимуту

(Ам)

и обратно

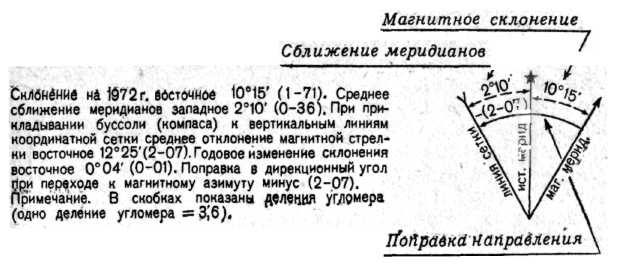

Поправка направления и составляющие ее углы — сближение меридианов и магнитное склонение — указываются на карте под южной стороной рамки в виде схемы, имеющей вид, показанный на рис. 31.

Сближение меридианов (γ) — угол между истинным меридианом точки и вертикальной километровой линией — зависит от удаления этой точки от осевого меридиана зоны и может иметь значение от 0 до ±3°. На схеме показывают среднее для данного листа карты сближение меридианов.

Магнитное склонение (δ) — угол между истинным и магнитным меридианами — указан на схеме на год съемки (обновления) карты. В тексте, помещаемом рядом со схемой, приводятся сведения о направлении и величине годового изменения магнитного склонения.

Чтобы избежать ошибок в определении величины и знака поправки направления, рекомендуется следующий прием. Из вершины углов на схеме (рис.32) провести произвольное направление ОМ и обозначить дужками дирекционный угол α и магнитный азимут Ам этого направления. Тогда сразу будет видно, каковы величина и знак поправки направления.

Если, например, α = 97°12' = 16-20,

то Ам = 97°12' — (2°10' + 10°15/) = 84°47/, или,

в делениях угломера, Ам = 16-20 — 2-17 = 14-13.

При более точных расчетах, поправку направления определяют с учетом годового изменения магнитного склонения.

Например, при указании положения высоты 347,1 (рис. 23) следует сказать: «Квадрат десять, четырнадцать: высота 347, 1». В письменной же форме это будет выглядеть так: «Высота 347, 1 (1014)».

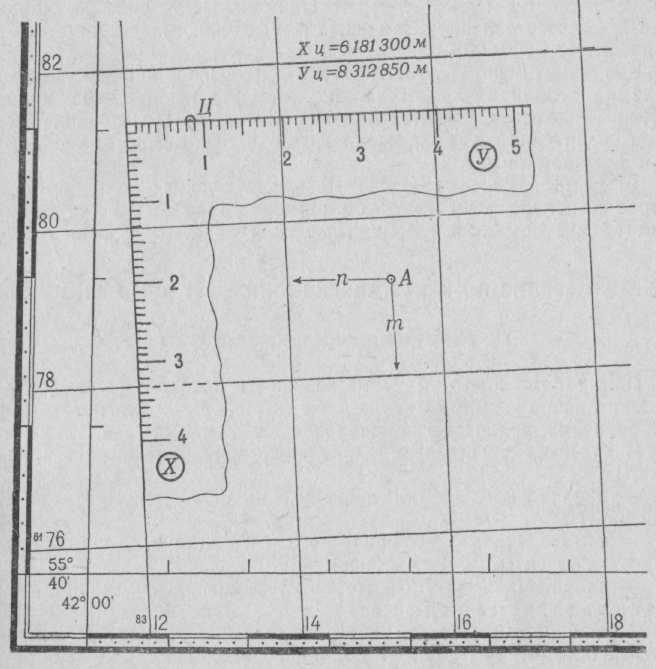

Для более точного указания положения какой-либо точки определяют ее координаты. Для этого к координатам южной и западной линий квадрата, в котором она находится, добавляют расстояния до определяемой точки от этих линий, записывая отдельно абсциссу х и ординату у точки.

Рис. 23. Обозначение координатной сетки смежной зоны за рамкой листа карты

Определяя, например, координаты точки Л (рис. 24), сначала записывают абсциссу нижней километровой линии квадрата, в котором находится эта точка (т. е. 78). Затем измеряют по масштабу расстояние (по перпендикуляру) от точки А до этой километровой линии, т. е. отрезок т, и полученную величину (1,225 км) добавляют к абсциссе линии. Так получается абсцисса х точки Л.

Для получения ординаты у точки записывают ординату левой (вертикальной) стороны того же квадрата (т. е. 14) и затем добавляют к ней расстояние, измеренное по перпендикуляру от определяемой точки до этой линии, т. е. отрезок п (в нашем примере 1,365 км).

Таким образом, координаты точки Л будут

х = 79 225 м; у = 15 365 м.

Так как в данном случае при определении координат точки цифровое обозначение километровых линий было записано не цол-

44

ностью а, лишь последними двумя цифрами (78 и 14), то такие координаты называют сокращенными координатами точ ки А.

Если же оцифровку километровых линий записывать полностью, то получим полные координаты. Для точки А:

л; = 6 179 225 м; у = 8 315 365 м.

Рис. 24. Определение по карте прямоугольных координат точки (А) и нанесение цели (Я) на карту по координатам (с помощью офицерской

линейки)

Если сокращенные подписи километровых линий на данном участке карты не повторяются, а потому положение объектов на нем определяется однозначно, то пользуются сокращенными координатами. В противном случае применяются полные координаты.

При определении координат точек по карте и нанесении точек на карту по координатам измерения выполняют циркулем или линейкой с миллиметровыми делениями. Для этой цели могут применяться также специальные координатомеры, которые

45

С. помощью хордоуглсниера всегда измеряют острый угол г от ближайшего направления вертикальной километровой линии. Поэтому, чтобы получить дирекционный угол направления на объект, надо учитывать четверть» в которой расположен этот объект. Математическая связь между измеренным углом г и дирек-ционнщм углом а показана на рис. 30.

Построение на карте направлений по их дирекционньш углам начинают с того, что через заданную вершину угла проводят прямую, параллельную вертикальной километровой линии. От этой прямой транспортиром (артиллерийским кругом) и строится заданный угол,

Рис. 30. Схема и формулы вычисления дирекционных углов а по измеренным хордоугломером острым углам г

Если по заданному дирекционному углу, например равному 35-34, направление строят хордоугломером, то после проведения через вершину О угла (рис. 29,6) прямой, параллельной вертикальной километровой линии, определяют четверть, в которой находится заданное направление (в данном случае юго-западная). Проводят в этой четверти дугу окружности радиусом, равным хорде угла 10-00. С помощью хордоугломера устанавливают раствор циркуля на величину хорды острого угла (в нашем примере 5-34) и этим раствором из точки А засекают на дуге точку В, Направление ОВ и будет искомым. .

Точность отсчета углов по транспортиру и артиллерийскому кругу порядка 15'—30' (4—8 тысячных). По хордоугломеру угол можно отсчитать с точностью до 0-01.

3. Переход от дирекционного угла к магнитному азимуту и обратно

Переход от дирекционного угла к магнитному азимуту и обратно выполняют тогда, когда на местности необходимо с помощью компаса (буссоли) найти направление, дирекционный угол

52

которого измерен по карте, или наоборот, когда на карту необходимо нанести направление, магнитный азимут которого измерен на местности с помощью компаса.

Рис. 31. Схема магнитного склонения, сближения меридианов и поправки

направления

Для (решения этой задачи необходимо знать величину отклонения магнитного меридиана данной точки от вертикальной километровой линии. Эту величину называют поправкой направления (Я),

Рис. 32. Определение поправки для перехода от дирекционного угла (а) к магнитному азимуту (Лм) и обратно

Поправка направления и составляющие ее углы — сближение меридианов и магнитное склонение —указываются на карте под южной стороной рамки в виде схемы, имеющей вид, показанный на рис. 31.

Сближение меридианов (у)—угол между истинным меридианом точки и вертикальной километровой линией —зависит

53

Азимут