- •Вопросы к экзамену по дисциплине «Философия»

- •2. Философия и мировоззрение

- •Философия и язык

- •7. Философия и наука

- •8. Философия и культура

- •Онтологическая сторона основного вопроса философии

- •Материализм

- •Идеализм

- •Античная философия, основные этапы ее развития и особенности.

- •4. Ранняя греческая философия: милетская школа, пифагорейцы, элеаты, Гераклит.

- •Жизнь и философствование Сократа.

- •7. Учение Платона о бытии (проблема статуса идей-эйдосов), душе и познании.

- •Философская концепция Аристотеля. Роль Аристотеля в становлении науки и философии.

- •Учение Демокрита.

- •10. Антропоцентризм и гуманизм в философской мысли Возрождения.

- •Рационалистическая метафизика XVII века (Декарт, Спиноза, Лейбниц).

- •Социальная философия Просвещения.

- •Теория познания и этика Канта.

- •27. Славянофилы, западники и евразийцы о путях развития России.

- •Экзистенциализм (основные положения, проблемы, понятия).

- •Качественное многообразие форм пространства-времени в неживой природе

- •Развитие форм отражения как генетическая предпосылка возникновения сознания.

- •Происхождение сознания.

- •2. Гностицизм и агностицизм – основные подходы к проблеме познания.

- •3. Принципы познания.

- •4. Структура познания.

- •Гносеология Концепции познания

- •Чувственное познание

- •2. Логика, интуиция, творчество

- •3. Фазы (этапы) творческого процесса

- •4. Некоторые технические приемы творчества

- •§1. Проблема человека в истории философии

- •Содержание и ритм трудовой деятельности и быта

- •8.2. Государство

- •Философские концепции объяснения исторического процесса

- •Общественный прогресс и его критерии

- •Понятия общественно-экономической формации и закономерности развития общества

- •Движущие Силы Развития Общества

- •Роль Народных Масс и Личности в Истории

Происхождение сознания.

Тайна происхождения сознания есть тайна происхождения человека, которая до конца не разгадана. Единства в понимании этого вопроса нет, отсюда множество различных теорий антропогенеза. Представители концепции абиогенеза настаивают на спонтанном возникновении жизни из неживой природы вследствие разных причин - теплового стресса, сильного геомагнитного излучения и т.д.

Сторонники концепции панспермии полагают, что жизнь зародилась не на Земле, а привнесена из Космоса - то ли случайно, то ли после посещения земли инопланетянами. Продолжает существовать и даже успешно развиваться и теистическаяконцепция происхождения человека в акте божественного творения.

Материалистическая теория происхождения человека - эволюционная. Здесь тоже есть расхождения и деления:

1) трудовая теория (Ч.Дарвин) - важнейшим условием возникновения человека в ходе эволюции явилась совместная орудийная деятельность, опосредованная речью; 2) человек - результат «генетической ошибки», сбоя эволюционной программы развития природы; 3) человек возник в результате бифуркации, мощного качественного скачка в природе, в ходе которого появилось сознание (сразу!) и абсолютно новый вид животного - home sapiens.

Согласно, трудовой теории изменение климатических условий на планете (резкое похолодание) привело к необходимости приспособления теплолюбивых и травоядных приматов к новым условиям существования. Произошел переход на мясную пищу, что потребовало от них изготовления и использования орудий труда (и убийства), коллективный характер охоты привел к возникновению системы речевых знаков (сначала в виде жестов и звуков, а потом - к языку). С приматами стали происходить и морфологические изменения: они выпрямились, что позволило освободить передние конечности для более активных действий с предметами; изменилось строения кисти; объем мозга увеличился.

Именно трудовая деятельность (орудийная) приводит к качественному изменению приматов. Активно действующая рука учила голову думать, и совершенствующая орудийная деятельность людей вела к совершенствованию их сознания. Для формирования сознания важны два момента, характерные для создания орудий труда:

1) в конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении (в голове) человека, т.е идеально;

2) регулярное использование орудий труда и с их систематическое изготовление предполагает аккумуляцию (сохранение) опыта, способов их изготовления, работы с ними, и соответственно, передачи этого опыта от поколения к поколению. Т.о., труд, речь, коллективная деятельность приводит к возникновению сознания и человека.

В философии сложились и сохраняют свое значение в современной культуре следующие концепции сознания.

1. Объективно-идеалистическая интерпретация сознания как сверхчеловеческой, надличностной, в конечном счете трансцендентальной идеи (мир идей у Платона; абсолютная идея у Гегеля; Бог у теологов; инопланетный разум у уфологов), лежащей в основе всех форм земного бытия. Человеческое сознание есть частица, продукт или инобытие мирового разума.

2. Субъективно-идеалистические системы рассматривают сознание человека как самодостаточную сущность, содержащую картину самой себя и являющейся субстанцией материального мира (Р.Декарт, Дж. Беркли, Э. Гуссерль).

3. Гилозоизм (овеществленная жизнь) утверждает, что вся материя мыслит, сознание является атрибутивным свойством всего материального мира. С точки зрения гилозоизма, вся материя одушевлена или, по крайней мере, обладает предпосылками к мышлению. (Фалес, Анаксимандр, Аристотель, Дж. Бруно, Б.Спиноза).

4. Вульгарный материализм как редукционистское отождествление сознания с вещественными образованиями в мозгу человека. Сознание имеет чисто материальный характер, оно результат функционирования определенных частей или образований мозга (К. Фогт, Л. Бюхнер, Я. Молешотт).

5. Социологизация сознания. Сознание ставится в абсолютную зависимость от внешней, в том числе и социальной среды (Дж. Локк, Вольтер, П.А. Гольбах).

6. Диалектический материализм подходит к изучению сознания как сложному, внутренне противоречивому феномену единства материального и идеального, объективного и субъективного, биологического и социального (К. Маркс, Ф. Энгельс).

АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ – это скачок от биологического к социальному, скачок, растянутый во времени.

Хронологические рамки: Начало: 2,5 миллиона лет назад (только биологические закономерности). Конец: 90 тысяч лет назад (появляются социальные закономерности).

Этот скачок подразделяется на два скачка:

Переход от животных предков человека к предчеловеку.

Переход от предчеловека к человеку.

Переход от животных предков человека к предчеловеку.

У современной человекообразной обезьяны и людей был один и тот же предок, который жил 70 миллионов лет назад. Учёные назвали это животное «тупайя». От тупайи произошли все обезьяны.

40 миллионов лет назад – появляются высшие обезьяны – «дриопитеки».

10 миллионов лет назад дриопитеки разделяются на две группы:

Дриопитеки, спустившиеся на землю. На земле были очень высокие травы, что стало предпосылкой для становления на задние конечности, предпосылкой к прямохождению.

Дриопитеки, оставшиеся на деревьях (эволюционировали к современным человекообразным обезьянам).

Современные учёные говорят, что могла иметь место и мутация, вызванная повышением радиации в результате, например, падения метеорита. И именно вследствие этой мутации и появились прямоходящие существа.

Основной закон биологической эволюции.

Возникают и передаются из поколения в поколение только те свойства организма, которые так или иначе способствуют выживанию и размножению вида, то есть сохраняются только те гены, которые нужны для воспроизведения самих этих ген.

![]()

Естественный отбор и привёл к тому, что началась эволюционная цепочка.

Преимущества прямохождения:

Меняется угол зрения. Расширяется поле внимания. Изменяется строение черепа (исчезают надбровные дуги, и увеличивается черепная коробка).

Высвобождение верхних конечностей (медленное превращение лапы в руку).

Самое главное преимущество: После того как дриопитеки спустились на землю, у них изменяется характер пищи. Появляется мясная пища, в которой содержатся вещества, стимулирующие деятельность головного мозга. Начинается эволюция, связанная с развитием мозга.

В результате естественного отбора начинается история предчеловека.

Существует несколько типов предчеловека:

Презинджантроп – «ранний африканский человек» Датировка обнаруженных археологами останков дала следующий результат: презинджантроп жил примерно 2,5 миллиона лет назад.

Зинджантроп – «африканский человек» Останки этого предчеловека указывали на то, что он жил 2 миллиона лет назад.

Австралопитек (обезьяна)

Питекантроп (обезьяночеловек)

Синантроп (китайский человек)

Неандертальский человек (Неандерталия – территория Германии)

Кроманьонский человек Ископаемый современный человек, то есть человек, по всем физиологическим параметрам соответствующий современным людям. Датировка его останков: 50 тысяч лет назад.

За этот промежуток времени в результате естественного отбора изменяется осанка, конечности, череп, исчезает волосяной покров. Все эти изменения происходят на фоне становления человеческого труда.

Отличия человеческого труда от труда животного:

В отличии от деятельности животных, трудовая деятельность человека – это коллективная деятельность.

В трудовой деятельности человека постепенно происходит становление разделения труда.

Трудовая деятельность человека предполагает не только использование орудий труда, но также и их изготовление. Животные же могут пользоваться только «готовыми» орудиями труда.

Процесс труда и цель труда сначала выстраиваются в голове человека, в его сознании, а затем претворяются в жизнь. У животных процесс труда происходит спонтанно, на инстинктивном уровне.

Предмет труда и конечный результат у человека всегда, в отличии от животных, всегда различны.

Человеку присуща передача социального опыта. То есть возникает не биологическая, а социальная наследственность.

По прошествии некоторого времени у человека возникает членораздельная речь. Труд и членораздельная речь являются основными условиями для социальной наследственности. Именно труд и членораздельная речь и обусловили возникновение сознания.

Труд предчеловека, со временем, из эпизодического, имеющего случайный характер, действия, становится постоянным занятием.

Происходит постепенное назревание конфликта между биологическим и социальным. Этот конфликт явился причиной скачка в антропосоциогенезе, в развитии человека: скачёк от неандертальского человека к кроманьонскому.

Этот конфликт имел следующие предпосылки:

Половые и брачные отношения предчеловека были заимствованы у животных предков - семьи гаремного типа были характерны для всех предлюдей. Но постепенно гаремная семья приходит в противоречие с трудовой деятельностью. Это произошло следующим образом:

Гаремный тип семьи обосновал отношение женских и мужских особей. При переходе к прямохождению изменилось взаимное расположение внутренних органов предчеловека – они накладываются друг на друга. На мужские особи это практически не повлияло, но у женских особей детородный орган оказался под давлением остальных органов и детородный процесс был серьёзно осложнён, вследствие чего женская часть предлюдей начала вымирать. Смерть женских особей имела чаще всего причиной неудачные роды.

Среди мужской части предлюдей началась постоянная борьба за гаремы, которые тут же прекращались только лишь в моменты общей опасности. Эти раздоры постоянно мешали развитию трудовой деятельности, производству орудий труда.

Конфликт был разрешён тем, что появляется общая воля. Гаремы запрещаются и прекращают своё существование. Желающие оставить гарем должны были уйти из племени, оставшись «один на один» с жестокой и опасной действительностью.

Дальнейшее развитие ушедших из племени предлюдей происходит по линии гигантизма. Эти особи постепенно образуют тупиковую ветвь эволюции и исчезают. У некоторых учёных есть предположения, что так называемый «снежный человек» или «йети» есть потомок предлюдей ушедших из племени и развивавшихся по линии гигантизма.

Дальнейшие брачные отношения предлюдей ничем не регулируются – имеет место промискуитет, который оказал позитивное воздействие для восстановления нормального уровня численности особей.

Промискуитет – ничем не регулируемые брачные, половые отношения.

Позднее волей коллектива запрещаются половые отношения в период подготовки к коллективной охоте и в период самой охоты. Половые отношения разрешались после окончания охоты и являлись чем-то вроде праздника.

Вследствие этих ограничений возникают оргиастические праздники, которые имели место вплоть до XIX-го века наше эры. К примеру, в древней Руси, в ночь Ивана Купалу разрешались половые отношения в качестве магического знака – считалось, что тогда «земля и скот больше родят».

Следующим этапом развития половых отношений было следующее: Общей волей запрещались отношения между поколениями. Запрещались также половые отношения между братьями и сёстрами в пределах одного поколения, то есть между кровными родственниками внутри одного поколения. Так как все особи принадлежали к одному роду, то были запрещены все половые отношения внутри одного рода. Предлюди вынуждены были искать партнёров в других племенах.

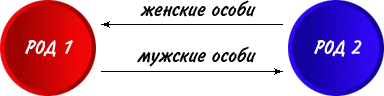

Возникает первая форма брака: брак между родами. Такой брак означал следующее: все мужские особи одного рода – общие мужья всех женских особей другого рода, а женские особи одного рода, в свою очередь, являлись общими жёнами мужских особей другого рода. Графически эту форму брака можно представить следующим образом:

Постепенно возникает ограничение пищевого инстинкта: имеет место уравнительное распределение пищи.

Таким образом, конфликт биологического и социального разрешился в пользу социального, вследствие чего окончательно завершается второй скачёк – переход от предчеловека к человеку.

Познание, его структура и виды. Основные гносеологические концепции.

Познание - базовая потребность человека, вид деятельности.

Субъект познания - тот, кто познает.

Объект познания - то что познается.

Познание является одним из важнейших видов деятельности человека. Во все времена люди стремились познать окружающий мир, общество и самих себя. Первоначально человеческое знание было весьма несовершенным, оно воплощалось в различных практических навыках и мифологических представлениях. Однако с появлением философии, а затем и других наук - математики, физики, биологии, социально-политических учений - начался прогресс в области познания, плоды которого все более существенно влияли на развитие человеческой цивилизации.

Познавательную деятельность изучает особая область философии, которая называется теорией познания, или гносеологией (от древне греч. "gnosis" - познание). Теория познания возникла уже в античной философии: Сократ учил, что подлинное знание нужно отличать от мнения, что знание выражается в понятиях; Платон считал, что истина есть постижение вечных и неизменных идей; Аристотель построил целостное учение о познании, разработал логику как науку о формах правильного мышления.

Познание - это активное отражение и восприятие действительности в сознание человека.

Знание - это продукт познания.

Знание - это результат активного взаимодействия субъекта и объекта.

Познание - процесс отражения мира в сознании людей. Это движение от незнания к знанию, от неполного и неточного знания к более полному и точному.

В процессе познания используются различные познавательные способности человека. Люди многое познают в ходе своей обычной жизни и практической деятельности, но они создали и специальную форму познавательной деятельности - науку, главная цель которой состоит в достижении достоверного и объективного - истинного знания. Для этого в науке используются разнообразные методы познания: наблюдение и эксперимент, индукция и дедукция, выдвижение гипотез и построение теорий.

Существует Два вида познания: познание как процесс и как форма духовной деятельности. Как форма духовной деятельности оно существует в обществе с момента его возникновения, проходя с ним определенные этапы развития. На каждом из этапов процесс познания осуществляется в многообразных и взаимосвязанных социально-культурных формах, выработанных в ходе истории человечества. Следовательно, познание как целостный феномен нельзя сводить к какой-либо одной форме, даже такой важной, как наука.

На ранних этапах развития истории человечества существовало обыденно-практическое познание, заложившее элементарные сведения о природе, а также о самих людях, их условиях жизни, общении, социальных связях и т. д. Основу данной формы познания составляли опыт повседневной жизни, практика людей.

Исторически первая форма - Игровое познание как важный элемент деятельности не только детей, но и взрослых. В ходе игры человек выполняет активную познавательную деятельность, приобретает большой объем новых знаний, впитывает в себя богатства культуры: деловые игры, спортивные игры, игра актеров и т. п.

Важную роль на начальном этапе истории человечества играло Мифологическое познание. Оно представляет собой фантастическое отражение реальности, является бессознательно-художественной «переработкой» природы и общества народной фантазией.

В рамках мифологии вырабатывались определенные знания о природе, космосе, о самих людях, их условиях бытия, формах общения и т. д.

Также в рамках мифологии зарождается художественно-образная форма познания, которая в дальнейшем получила выражение в искусстве. Хотя оно специально и не решает познавательных задач, но содержит в себе достаточно мощный гносеологический потенциал. Художественно осваивая действительность в различных своих видах, удовлетворяя эстетические потребности людей, искусство одновременно познает мир, а человек творит его, в том числе и по законам красоты.

Древнейшими формами познания являются Философское и религиозное познания. Религиозное, будучи фантастическим отражением действительности, содержит в себе определенные знания о ней, хотя нередко и превратные. В религиозном познании соединяется эмоциональное отношение к миру с верой в сверхъестественное.

Говоря о многообразии форм познавательной деятельности, нельзя обойти вниманием достаточно известную концепцию Личностного знания, разработанную британским ученым М. Полани. Он подразумевал под знанием активное постижение познаваемых вещей, действие, требующее особого искусства и особых инструментов. Поскольку науку делают люди, то получаемые в процессе научной деятельности знания (как и сам этот процесс) не могут быть деперсонифицированными.

Типологизация знания может быть проведена по самым различным основаниям (критериям). В этой связи выделяют, например, знания рациональные и эмоциональные, феноменалистские (качественные концепции) и эссенциалистские (вооруженные в основном количественными средствами анализа), эмпирические и теоретические, фундаментальные и прикладные, философские и частнонаучные, естественно-научные и гуманитарные, научные и вненаучные и т. д.

Общее понятие познания.

Познание – процесс целенаправленного активного отображения действительности в сознании человека. В ходе познания выявляются разнообразные грани бытия, исследуется внешняя сторона и сущность вещей, явлений окружающего мира, а также субъект познавательной деятельности – человек – исследует человека, то есть самого себя.

Результаты познания остаются не только в сознании конкретного, что-либо познавшего человека, но и передаются из поколения в поколения, главным образом, с помощью материальных носителей информации – книг, рисунков, объектов материальной культуры. (Например, Коперник доказал вращение Земли вокруг Солнца, однако это стало достижением не только Коперника или его поколения, но и всего человечества).

В процессе жизни человек выполняет два вида действий по познанию:

познает окружающий мир непосредственно (то есть открывает нечто новое либо для себя, либо для человечества);

познает окружающий мир через результаты познавательной деятельности других поколений (читает книги, учится, смотрит кинофильмы, приобщается ко всем видам материальной или духовной культуры).