- •Предисловие

- •Раздел I

- •1 Социально-экономические основы организации труда

- •1.1. Сущность, содержание и характер труда

- •1.2. Экономические отношения в процессе труда. Трудовые ресурсы

- •1.3. Экономическая основа организации

- •1.4. Занятость населения: сущность, виды

- •1.5. Сущность и виды безработицы

- •1.6. Инфраструктура рынка труда

- •1.7. Трудовой процесс: его содержание

- •1.8. Основные направления организации труда

- •2.1. Сущность и формы разделения и кооперации труда

- •2.2. Коллективные формы организации труда

- •2.3. Совмещение профессий и функций

- •2.4. Многостаночное обслуживание

- •2.5. Разделение и кооперация труда руководителей и специалистов

- •3.1. Рабочие места и требования к их организации

- •3.2. Специализация и оснащение рабочих мест

- •3.3. Планировка рабочих мест

- •3.4. Организация обслуживания рабочих мест

- •3.5. Комплексное проектирование

- •3.6. Аттестация и рационализация рабочих мест

- •4 Приемы и методы труда 4.1. Рационализация приемов и методов труда

- •4.2. Анализ и проектирование рациональных приемов и методов труда

- •5.1. Условия труда и факторы, определяющие их

- •5.2. Оценка условий труда

- •5.3. Аттестация рабочих мест по условиям труда

- •5.4. Режимы труда и отдыха

- •6 Дисциплина труда

- •6.1. Сущность дисциплины труда, ее факторы

- •6.2. Внутренний трудовой распорядок

- •6.3. Режимы рабочего времени

- •6.4. Охрана труда и техника безопасности

- •6.5. Дисциплинарный проступок

- •Раздел II

- •7 Сущность нормирования труда и структура норм времени

- •7.1. Содержание и цели нормирования труда

- •7.2. Функции и объекты нормирования труда

- •7.3. Виды норм труда и их обоснование

- •7.4. Классификация затрат рабочего времени

- •7.5. Структура нормы времени

- •8 Методы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда

- •8.1. Фотография и самофотография

- •8.2. Хронометраж

- •8.3. Аналитический метод нормирования труда

- •8.4. Микроэлементное нормирование труда

- •8.5. Нормативные материалы

- •9.1. Нормирование труда основных рабочих

- •9.2. Нормирование труда вспомогательных рабочих

- •9.3. Нормирование в условиях бригадной организации труда

- •9.4. Нормирование труда руководителей

- •9.5. Нормирование труда в период освоения производства новой продукции

- •9.6. Организация нормирования труда

- •Раздел III

- •10 Анализ организации и нормирования труда

- •10.1. Анализ использования рабочей силы

- •10.2. Анализ нормирования труда

- •10.3. Система показателей оценки

- •10.4. Выбор эффективной формы организации труда

- •11 Производительность труда. Оценка эффективности организации и нормирования труда

- •11.1. Сущность и факторы роста производительности труда

- •11.2. Методы измерения показателей производительности труда

- •11.3. Индексный метод оценки производительности труда

- •11.4. Оценка экономической эффективности

- •Раздел IV

- •12 Организация заработной платы

- •12.1. Сущность организации заработной платы. Формы и системы оплаты труда

- •12.2. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда

- •12.3. Методы начисления заработной платы

- •12.4. Организация заработной платы руководителей и специалистов

- •12.5. Надбавки и доплаты к тарифным ставкам. Организация премирования работников

- •12.6. Анализ заработной платы в системе затрат на рабочую силу

- •13 Мотивация труда

- •13.1. Сущность и факторы мотивации труда

- •13.2. Методы усиления мотивации труда

- •13.3. Зарубежный опыт мотивации труда

- •14 Пути совершенствования организации заработной платы

- •14.1. Зарубежный опыт организации заработной платы

- •14.2. Реформирование организации

- •14.3. Формы и методы государственного регулирования заработной платы

- •15 Регулирование рынка

- •15.1. Регулирование рынка труда

- •15.2. Государственная кадровая политика

- •15.3. Государственная политика в области занятости населения

- •15.4. Формы и методы активного регулирования рынка труда

- •15.5. Пассивные методы регулирования

- •15.6. Регулирование трудовых отношений

- •16 Социальная защита населения

- •16.1. Сущность социальной защиты населения. Социальные стандарты

- •16.2. Нормы и нормативы социальной защиты населения

- •16.3. Система показателей уровня жизни и доходов населения

- •16.4. Регулирование уровня жизни населения

- •16.5. Регулирование доходов населения

- •16.6. Зарубежный опыт социальной защиты населения

- •Литература

- •Оглавление

- •Раздел I. Организация труда

- •1. Социально-экономические основы организации труда 9

- •Раздел II. Нормирование труда

- •Раздел III. Анализ и оценка экономической эффективности организации и нормирования труда

- •Раздел IV. Организация заработной платы. Мотивация труда

- •13. Мотивация труда 392

- •14. Пути совершенствования организации заработной платы 417

- •Раздел V. Совершенствование организации труда и заработной платы в системе регулирования рынка труда

- •15. Регулирование рынка труда и заработной платы 453

- •16. Социальная защита населения 501

1.2. Экономические отношения в процессе труда. Трудовые ресурсы

Выступая в материальной сфере в виде процесса производства, труд обуславливает многообразные экономические отношения. В ходе производства человек согласует свое поведение с другими его участниками. Люди своей совместной деятельностью соединяют средства и предметы труда. Средства производства и люди с их умениями, навыками и опытом образуют производительные силы общества. Последние выступают в качестве ведущего агрегированного фактора производства. Поскольку средства труда представляют собой продукт человеческой деятельности, а человек воздействует ими на предмет труда, основным фактором производства является человек с определенными трудовыми навыками и опытом.

Под рабочей силой, или способностью к труду, понимают совокупность различных физических и духовных способностей, которыми обладает человек и которые используются им всякий раз, когда он создает какие-либо потребительные стоимости. В процессе труда или производства происходит потребление рабочей силы. Между людьми возникают технико-технологические и социально-экономические отношения. Первые отражают взаимосвязь человека и средств труда, человека и природы, вторые — общественные взаимосвязи, в рамках которых осуществляются технико-технологические отношения.

Среди социально-экономических основными являются производственные отношения, формирующиеся на базе отношения к средствам производства. Они включают совокупность отношений по поводу производства, обмена, распределения и потребления продуктов.

Активность людей в процессе труда ведет к развитию отношений, связанных с разделением труда. Участники трудового процесса осуществляют отдельные функции, определяющие роль каждого из них в создании продукта, взаимодействуют друг с дру-

15

гом. Общественные отношения переплетаются и выражают как общие, так и противоположные интересы. Люди организуются в коллективы, распределяют и объединяют работу, сообща создают и применяют практические знания, совершенствуют производственные методы. В процессе труда возникают и другие общественные отношения (правовые, политические), однако они прямо или косвенно опираются на производственные.

Современный труд представляет собой деятельность крупных коллективов, где производители связаны между собой потоками предметов труда и информации. Поэтому рассмотрение лишь индивидуального труда нарушает эффект целостности. В производстве действуют общественные, или совокупные, производительные силы. Это не просто сумма индивидуальных сил, но и их произведение, которое приобретает новое качество. Носителем совокупных производительных сил выступает совокупный работник, обладающий совокупной рабочей силой, общественной способностью к труду.

Основной характеристикой трудового потенциала являются трудовые ресурсы, под которыми понимается часть трудоспособного населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для работы в народном хозяйстве.

Трудовые ресурсы имеют количественную и качественную стороны. Количественно они отражаются через показатели численности. Для выделения трудовых ресурсов из общей численности населения критериями являются верхняя и нижняя границы трудоспособного возраста, которые устанавливаются государством с учетом социально-экономических условий. В нашей стране нижняя граница рабочего возраста установлена в 16 лет, верхняя — 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Верхняя граница рабочего возраста одновременно является началом пенсионного периода, хотя по отдельным видам работ пенсионный возраст устанавливается на 5-10 лет раньше. Фактически к трудовым ресурсам в нашей стране относятся:

16

население в трудоспособном возрасте: мужчины от 16 до 60 лет, женщины от 16 до 55 лет (за исключением неработающих инва лидов труда и войны I и II группы и неработающих мужчин и женщин трудоспособного возраста, получающих пенсии по старости на льготных условиях);

население старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в общественном производстве.

Трудоспособное население состоит из двух групп: экономически активной и неактивной.

Экономически активное население включает:

занятых в народном хозяйстве (работающих по найму) работ ников, самостоятельно обеспечивающих себя работой;

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;

военнослужащих, а также безработных, получающих пособие. В группу экономически неактивного населения входят:

учащиеся трудоспособного возраста;

инвалиды трудоспособного возраста, потерявшие трудоспособ ность;

лица, находящиеся в местах лишения свободы;

лица трудоспособного возраста, временно не работающие, но способные выйти на рынок труда.

Соотношение между численностью экономически активного и неактивного населения зависит от ряда социально-экономических, политических и демографических условий.

Качественный состав трудовых ресурсов характеризуется:

степенью здоровья, психофизиологическим потенциалом;

образовательным и квалификационным уровнем;

половозрастной структурой;

уровнем социальной зрелости, интересов, потребностей работ ников;

степенью социально-экономической неоднородности работаю щих.

Для характеристики трудовых ресурсов по уровню образования используются следующие показатели:

17

уровень общего и специального образования населения;

соотношение численности занятого населения, имеющего выс шее, среднее специальное, общее среднее и начальное образо вание;

динамика численности учащихся по видам обучения;

численность лиц, имеющих высшее и среднее специальное об разование, в том числе занятых в народном хозяйстве;

уровень образования по социальным группам (рабочие, служа щие, предприниматели);

уровень образования городского и сельского населения по от дельным возрастным группам;

удельный вес работников физического и умственного труда,

в том числе по полу.

Профессионально-квалификационная структура трудовых ресурсов характеризуется удельным весом работников по видам деятельности и уровню квалификации. С этой целью рассчитываются показатели численности трудоспособного населения по профессиям, укрупненным группам специальностей и уровню квалификации. Виды и наименования профессий определяются характером и содержанием труда, спецификой и условиями функционирования отдельных отраслей народного хозяйства. В рамках общих профессий выделяются специальности. Квалификация характеризует степень общей и профессиональной подготовки.

Группировка показателей трудовых ресурсов по уровню образования, профессиям, квалификации используется для определения их соответствия сложности труда на имеющихся рабочих местах; распределения трудовых ресурсов по сферам деятельности; организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Соотношение возрастных групп в составе трудовых ресурсов представляет собой их возрастную структуру. Принято выделять четыре основные возрастные группы: молодежь (16-29 лет); лица среднего возраста (30^49 лет); лица предпенсионного возраста (мужчины 55-59, женщины 50-54 года); лица пенсионного возраста

18

(мужчины 60 лет и старше и женщины 55 лет и старше). В научных и практических целях наряду с укрупненными возрастными группами изучаются также возрастные структуры с 5- или 10-летними интервалами.

Независимо от территориального размещения населения его трудовая активность в одних и тех же возрастных группах имеет общие закономерности: большая часть молодежи занята получением образования, служит в армии. Этот контингент активно включается в общественное производство к 22-25 годам. Наиболее высокая трудовая активность характерна для населения в возрасте 25—49 лет. У лиц старше 50 лет трудовая активность постепенно снижается. Определенная часть лиц пенсионного возраста продолжает трудиться в общественном хозяйстве (на особых условиях, как правило, по контракту).

Половая структура работающих различается по территории и сферам занятости. Так, в зонах интенсивного хозяйственного освоения территорий доля мужчин, как правило, выше. Существенное различие в половой структуре трудовых ресурсов имеется в отдельных сельских местностях, что обусловлено традиционно сложившимися видами производства или интенсивными миграционными процессами.

Степень социально-экономической неоднородности работающих является обобщающим параметром качества трудовых ресурсов и зависит от изменений в содержании труда. Уровень социально-экономической неоднородности трудовых ресурсов и динамика их социальной структуры определяются исходя из сложности труда. По сложности труда среди рабочих, служащих и специалистов предприятий выделяют работников неквалифицированного, квалифицированного и высококвалифицированного труда, среди руководителей — руководителей высшего, среднего и низшего звеньев. Принадлежность работника к той или иной профессионально-квалификационной группе отражает его социальный статус, то есть положение, влияющее на образ жизни и общие социальные качества данной группы.

19

Профессионально-однородные группы работающих характеризуются совокупностью следующих социальных признаков:

отношением к труду;

степенью обеспеченности материальными благами (жилье, объек ты социально-культурного назначения, медицинская помощь);

уровнем средней заработной платы;

средним доходом на одного члена семьи;

уровнем образования;

способом использования свободного времени;

интересами.

Важнейшим признаком уровня социально-экономической неоднородности труда является отношение к труду. Оно представляет собой единство трех элементов: мотивов и ориентации трудового поведения; непосредственно трудового поведения; оценки работником своей трудовой ситуации. Первый элемент характеризует трудовые мотивы и установки, которыми руководствуется работник. Второй показывает социальные характеристики трудового поведения различных групп работников (инициативность, участие в техническом творчестве, самостоятельность, исполнительность, дисциплинированность). Третий раскрывает внутреннее состояние работника в процессе трудовой деятельности (удовлетворенность или неудовлетворенность производственной ситуацией).

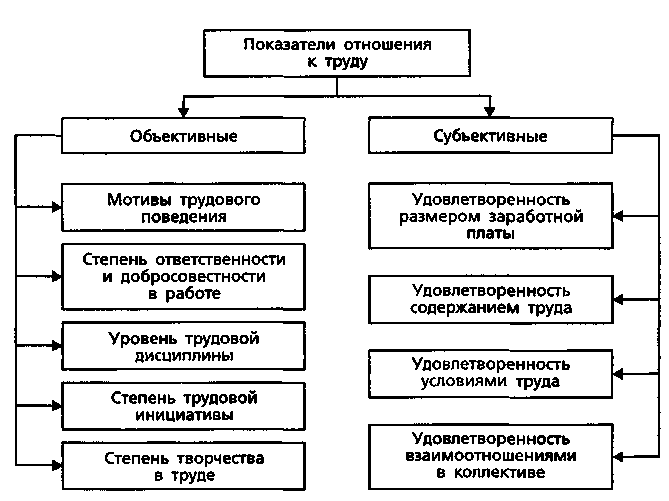

Количественно отношение к труду отражается с помощью ряда объективных и субъективных показателей (рис. 1). Первые связаны с мотивацией и характеристикой трудового поведения, вторые — с удовлетворенностью или неудовлетворенностью трудом.

Цель изучения отношения к труду заключается в выявлении формирующих его факторов. Они связаны с индивидуальными характеристиками работников, к которым относят качественные показатели рабочей силы: пол, возраст, образование, стаж работы, а также личностными характеристиками — интересы, потребности, установки, ценностные ориентации, мировоззрение, факторы, связанные с особенностями производственной и непроизводственной среды.

20

Рис. 1. Классификация показателей отношения к труду