- •1. Основные понятия и положения 11

- •2. Центральное растяжение и сжатие стержня 17

- •3. Геометрические характеристики плоских сечений 42

- •4. Кручение 49

- •5. Изгиб стержней 57

- •Introduction 173

- •1. Basic concepts and principles 175

- •2. Tension and compression of a bar 181

- •3. Geometric characteristics of cross sections 202

- •4. Torsion 208

- •5. Bending of bars 216

- •Index 405 введение

- •1. Основные понятия и положения

- •1.1. Задачи сопротивления материалов, основные гипотезы и допущения

- •1.2. Типы нагрузок и деформаций

- •1.3. Определение внутренних усилий методом сечений. Напряжения

- •2. Центральное растяжение и сжатие стержня

- •2.1. Напряжения и продольная деформация при растяжении и сжатии

- •2.2. Закон Гука при растяжении и сжатии

- •2.3. Поперечная деформация при растяжении и сжатии

- •2.4. Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали

- •2.5. Потенциальная энергия деформации при растяжении

- •2.6. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии

- •2.7. Статически неопределимые задачи

- •2.8. Напряжения в наклонных сечениях при растяжении (сжатии) в одном направлении

- •2.9. Закон парности касательных напряжений

- •2.10. Определение напряжений в наклонных сечениях при растяжении (сжатии) в двух направлениях

- •2.11. Определение главных напряжений и положения главных площадок

- •2.12. Зависимость между деформациями и напряжениями при плоском и объемном напряженных состояниях (обобщенный закон Гука)

- •2.13. Работа внешних и внутренних сил при растяжении (сжатии). Потенциальная энергия деформации

- •3. Геометрические характеристики плоских сечений

- •3.1. Статический момент площади

- •3.2. Полярный момент инерции

- •3.3. Осевой момент инерции

- •3.4. Момент инерции при параллельном переносе осей

- •3.5. Главные оси и главные моменты инерции

- •4. Кручение

- •4.1. Определение крутящего момента

- •4.2. Определение напряжений в стержнях круглого сечения

- •4.3. Деформации и перемещения при кручении валов

- •4.4. Потенциальная энергия при кручении

- •5. Изгиб стержней

- •5.1. Типы опор балок

- •5.2. Определение опорных реакций

- •5.3. Определение внутренних усилий при изгибе

- •5.4. Правило знаков для изгибающих моментов и поперечных сил

- •5.5. Дифференциальные зависимости при изгибе

- •5.6. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил

- •5.7. Определение нормальных напряжений

- •5.8. Условия прочности по нормальным напряжениям

- •5.9. Потенциальная энергия деформации при изгибе

- •5.10. Теорема о взаимности работ. Теорема о взаимности перемещений

- •5.11. Определение перемещений методом Мора

- •6. Теории прочности

- •6.1. Назначение гипотез прочности

- •6.2. Первая гипотеза прочности

- •6.3. Вторая и третья гипотезы прочности

- •6.4. Энергетические гипотезы прочности

- •7. Сложное сопротивление

- •7.1. Изгиб в двух плоскостях (косой изгиб)

- •7.2. Изгиб с растяжением (сжатием)

- •7.3. Внецентренное сжатие (растяжение)

- •7.4. Кручение с изгибом

- •7.5. Кручение с растяжением (сжатием)

- •7.6. Пример расчета вала на изгиб с кручением

- •8. Расчет тонкостенных сосудов

- •9. Расчет сжатых стержней на устойчивость (продольный изгиб)

- •9.1. Устойчивые и неустойчивые формы равновесия

- •9.2. Формула Эйлера для критической силы

- •9.3. Влияние способа закрепления концов стержня на критическую силу

- •9.4. Пределы применимости формулы Эйлера

- •9.5. Эмпирические формулы для определения критических напряжений

- •9.6. Практическая формула для расчета на устойчивость

- •10. Динамическое действие нагрузок

- •10.1. Динамические нагрузки

- •10.2. Вычисление напряжений при равноускоренном движении

- •10.3. Определение перемещений и напряжений при ударе

- •11. Расчет на прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во времени (расчет на усталость)

- •11.1. Основные определения

- •11.2. Кривая усталости при симметричном цикле. Предел выносливости

- •11.3. Диаграммы предельных напряжений и амплитуд цикла

- •11.4. Факторы, влияющие на предел выносливости

- •11.5. Определение коэффициента запаса прочности при симметричном цикле

- •11.6. Определение коэффициента запаса прочности при асимметричном цикле напряжений

- •Предположим, что при увеличении нагрузки на деталь отношение Такое нагружение называется простым.

- •11.7. Практические меры повышения сопротивления усталости

- •Практикум Лабораторная работа № 1

- •Введение

- •Установка

- •Порядок выполнения

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Лабораторная работа № 2

- •Введение

- •Установка

- •Порядок выполнения

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Лабораторная работа № 3

- •Введение

- •Установка

- •Порядок выполнения

- •Introduction

- •Basic concepts and principles

- •Tasks, main hypothesis and assumptions of the strength of materials

- •1.2. Types of loads and deformations

- •1.3. Determining the internal forces by the method of sections. Stresses

- •2. Tension and compression of a bar

- •2.1. Stresses and a longitudinal deformation in tension and compression

- •2.2. Hooke,s law in tension and compression

- •2.3. The transverse deformation in tension and compression

- •2.4. The tension diagram of the lowcarbon steel

- •2.5. The potential deformation energy in tension

- •2.6. Strength calculation in tension and compression

- •2.7. Statically indeterminate problems

- •2.8. Stresses at inclined sections under tension (compression) in one direction

- •2.9. Law of the shearing stresses couple

- •2.10. Determination of stresses at the inclined sections in tension (compression) in two directions

- •2.11. Determining the principal stresses and the principal planes position

- •2.12. The relation between the deformations and the stresses for the plane and general stresses (a general form of Hook’s law)

- •2.13. The work of the external and internal forces in tension (compression). Strain energy

- •3. Geometric characteristics of cross sections

- •3.1. First moment of an area

- •3.2. Polar moment of inertia

- •3.3. Axial moment of inertia

- •3.4. The moment of inertia at parallel displacement of axis

- •3.5. Principal axes and principal moment of inertia

- •4. Torsion

- •4.1. Determining the twisting moment

- •4.2. Determining the stresses in the round section bar

- •4.3. The deformations and displacements in the shaft torsion

- •4.4. Internal strain energy in torsion

- •5. Bending of bars

- •5.1. Types of the beam support

- •5.2. Determining the support reactions

- •5.3. Determining the internal stresses in bending

- •5.4. The sign rule for the bending moments and the shearing forces

- •5.5. The differential relationships in bending

- •I.E. The intensity of the distributed load is equal to the derivative of the shearing force with respect to the bar section abscissa.

- •I.E. The shearing force is equal to the derivative of the bending moment with respect to the bar section abscissa.

- •I.E. The second derivative of the bending moment with respect to the bar section abscissa is equal to the intensity of the distributed load.

- •5.6. Drawing bending moment and shearing force diagrams

- •5.7. Determining the normal stress

- •5.8. Strength conditions with normal stresses

- •5.9. Strain energy in bending

- •5.10. Betty’s reciprocal theorem. Reciprocal displacement theorem

- •5.11. Determining displacements by Mohr’s method

- •6. Strengtn theory

- •6.1. The purpose of strength hypotheses

- •6.2. The first strength hypothesis

- •6.3. The second and third strength hypotheses

- •6.4. The energy hypotheses of strength

- •7. Combined stress

- •7.1. Bending in two planes (non-uniplanar bending)

- •7.2. Combined axial tension (compression) and bending

- •7.3. Eceentrical tension (compression)

- •7.4. Combined torsion and bending

- •7.5. Combined torsion and compression

- •7.6. Example of the shaft calculation in bending with torsion

- •8. Calculation of the thin-walled vessels

- •9. Stability analysis of the bars in compression (buckling)

- •9.1. Stable and unstable equilibrium forms

- •9.2. Euler’s formula for the critical force

- •9.3. Influence of bar end conditions on the critical force

- •9.4. Applicability limits of of Euler’s formula

- •9.5. Empirical formula for determining the critical stresses

- •9.6. The practical formula for the stability analysis

- •10. Dynamic load action

- •10.1. Dynamic load

- •10.2. Calculating stresses under the uniformly accelerated motion

- •10.3. Determining displacements and stresses under the impact

- •11. Stress analysis under the stresses changing cyclically in time

- •11.1. Basic definitions

- •11.2. Fatigue (Wohler’s) curve under the symmetrical cycle. Fatigue strength

- •11.3. The limit stress diagram and the cycle amplitude

- •11.4. Factors influencing on the fatigue strength

- •11.5. Determining the factor of safety under the symmetrical cycle

- •11.6. Determining the factor of safety under the asymmetrical stress cycle

- •11.7. Practical measures to increase the fatigue strength

- •Practicum Laboratory work № 1

- •Introduction

- •Installation

- •Test specimens

- •Test questions

- •Literature

- •Laboratory work № 2

- •Introduction

- •Installation

- •Test questions

- •Literature

- •Laboratory work № 3

- •Introduction

- •Installation

- •Individual task report

- •Test questions

- •Literature

- •Англо-русский терминологический словарь

- •Список фамилий ученых

- •Greek alphabet

- •Сокращения

- •Единицы измерения

- •Список наиболее употребительных знаков

- •Список использованной литературы

- •Алфавитный указатель

- •Сопротивление материалов

- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

- •625039, Г. Тюмень, ул. Киевская, 52

5.7. Определение нормальных напряжений

При чистом плоском (простом) изгибе в поперечных сечениях балки возникают только изгибающие моменты в плоскости, проходящей через одну из главных осей поперечного сечения балки. Изгибающий момент представляет собой равнодействующий момент внутренних нормальных сил, распределенных по сечению.

Чтобы установить закон распределения и значения внутренних сил, возникающих в поперечном сечении балки, уравнений статики недостаточно. Необходимо использовать условия деформации балки.

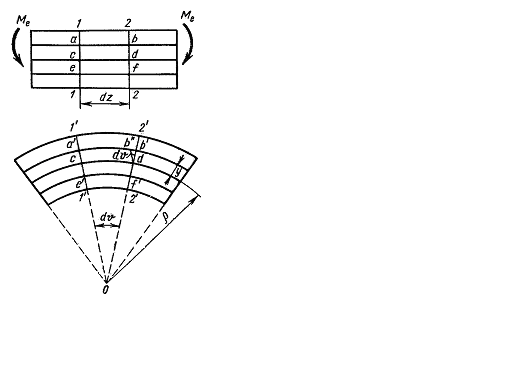

Если подвергнуть чистому плоскому изгибу балку (образец) с нанесенной на ее поверхности сеткой, то обнаружится следующее (рис. 5.9):

1) линии 1-1 и 2-2 на поверхности балки после деформации повернутся на некоторый угол d, оставаясь прямыми. Можно полагать, что и поперечные сечения балки плоские до деформации, останутся плоскими и после деформации (гипотеза плоских сечений).

Расчеты, основанные на таком предположении, согласуются с опытом. Поскольку прямоугольная сетка остается прямоугольной и после деформации, можно принять, что касательные напряжения в поперечном сечении равны нулю; волокно ab на выпуклой стороне балки удлиняется, что свидетельствует о растяжении этого волокна, а волокно ef укорачивается, что свидетельствует о его сжатии. Длина же волокна c,d останется без изменения, что свидетельствует о том, что это волокно не испытывает ни растяжения, ни сжатия.

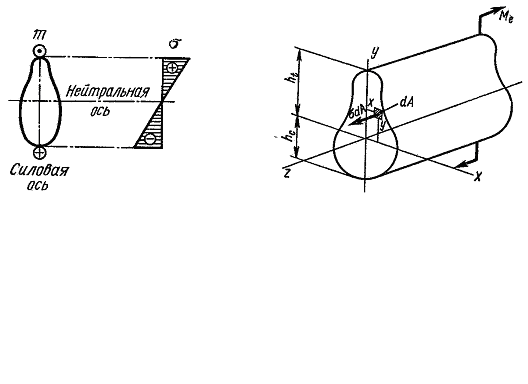

Слой балки (на уровне волокна cd), не испытывающий при изгибе ни растяжения, ни сжатия, называется нейтральным слоем. Линия пересечения нейтрального слоя с плоскостью поперечного сечения балки (рис. 5.10 а) называется нейтральной осью (линией). Пересечение силовой плоскости с плоскостью поперечного сечения называется силовой линией.

Из рассмотренных результатов опытов следует, что волокна балки деформируются различно: большие деформации испытывают волокна, более удаленые от нейтрального слоя. Покажем, что по высоте сечения балки деформации изменяются по линейному закону (рис. 5.9). Действительно, отрезок b'b" представляет полное удлинение волокна ab, длина которого до деформации равна длине волокна cd, принадлежащего нейтральному слою (см. рис. 5.9), Относительное удлинение этого волокна

![]() (5.10)

(5.10)

где ρ радиус кривизны нейтрального слоя балки (значение пока неизвестно); у расстояние от нейтральной оси до рассматриваемого волокна.

Рис. 5.9

Волокна балки не оказывают давления друг на друга, т. е. напряжения в направлении, перпендикулярном оси балки, равны нулю. Следовательно, каждое волокно испытывает одноосное растяжение или сжатие. Тогда по закону Гука для одноосного напряженного состояния получим

![]() (5.11)

(5.11)

т,е. нормальные напряжения изменяются по высоте поперечного сечения балки пропорционально расстоянию от нейтральной оси. Наибольшие напряжения будут у верхнего и нижнего краев сечения. Эпюра показана на рис. 5.10 а. Растягивающие напряжения считаем положительными.

а) б)

Рис. 5.10.

Установив закон распределения напряжений, можно определить и их значение из уравнений равновесия. Рассмотрим равновесие части балки, находящейся под действием внешнего момента Ме и внутренних сил, возникающих в проведенном поперечном сечении (рис. 5.10 б). При равновесии этой части балки должны соблюдаться шесть уравнений равновесия: равенство нулю суммы проекций действующих сил на три оси координат и равенство нулю трех сумм моментов относительно осей х, у, z.

1.

Приравниваем нулю сумму проекций на

ось у:

![]()

2.

То же самое

на ось х:

![]() Но

Но

![]() и

и

![]() обращаются в тождества, так как внутренние

силы σdA

перпендикулярны этим осям.

обращаются в тождества, так как внутренние

силы σdA

перпендикулярны этим осям.

3. Приравниваем нулю сумму проекций на ось z:

или

![]()

получаем

![]()

Но

![]() так как

,

ибо рассматривается изогнутая балка.

так как

,

ибо рассматривается изогнутая балка.

Следовательно,

Этот интеграл представляет собой статический момент площади поперечного сечения балки относительно нейтральной оси. Он равен нулю, и, следовательно, нейтральная ось при изгибе проходит через центр тяжести сечения.

4.

Уравнение

![]() обращается в тождество, так как внутренние

усилия

обращается в тождество, так как внутренние

усилия

![]() параллельны оси z.

параллельны оси z.

5.

Уравнение

![]() дает

дает

![]() .

Используя формулу (5.11),

получаем

.

Используя формулу (5.11),

получаем

![]()

Но

следовательно,

![]() .

Интеграл

.

Интеграл

![]() представляет собой центробежный момент

инерции сечения относительно осей х

и у.

Так как он равен нулю, то оси х

и у

должны быть главными осями сечения и

момент Me

должен лежать в плоскости, проходящей

через одну из главных осей, что и

выполняется при плоском изгибе. Из этого

условия следует также, что

силовая линия и нейтральная ось (нулевая

линия) взаимно перпендикулярны.

представляет собой центробежный момент

инерции сечения относительно осей х

и у.

Так как он равен нулю, то оси х

и у

должны быть главными осями сечения и

момент Me

должен лежать в плоскости, проходящей

через одну из главных осей, что и

выполняется при плоском изгибе. Из этого

условия следует также, что

силовая линия и нейтральная ось (нулевая

линия) взаимно перпендикулярны.

Приравниваем нулю сумму моментов сил относительно оси х:

![]()

Используя

формулу (5.11), получаем

![]() ,

а

,

а

![]() .

.

Интеграл Jx представляет собой момент инерции сечения относительно нейтральной оси х. На отсеченную часть балки может действовать не одна внешняя пара, а несколько, а также любая другая нагрузка. В этом случае уравнение равновесия ∑Mx = 0 содержит алгебраическую сумму моментов от всех этих сил, равную изгибающему моменту в поперечном сечении М. Имея в виду сказанное, последнее соотношение представим в виде

![]() (5.12)

(5.12)

откуда

![]() (5.13)

(5.13)

Величина

![]() представляет собой

кривизну нейтрального слоя балки.

представляет собой

кривизну нейтрального слоя балки.

Несколько выше было показано, что нейтральная линия поперечного сечения проходит через его центр тяжести. Следовательно, ось (продольная ось) балки, являющаяся геометрическим местом центров тяжести ее поперечных сечений, расположена в нейтральном слое. Таким образом, получаем, что выражение (5.13) определяет кривизну оси балки.

Итак, кривизна оси балки при изгибе пропорциональна изгибающему моменту и обратно пропорциональна величине EIx, называемой жесткостью балки.

Подставляя найденное

значение

![]() в

(5.11), получим

важную формулу,

в

(5.11), получим

важную формулу,

![]() (5.14)

(5.14)

позволяющую определить нормальное напряжение в любой точке поперечного сечения балки.

Формула (5.14) выведена для чистого изгиба.

При поперечном изгибе в поперечных сечениях балки возникают и нормальные, и касательные напряжения.

Возникновение касательных напряжений сопровождается появлением деформаций сдвига, в результате чего поперечные сечения балки перестают быть плоскими. Кроме того, при поперечном изгибе возникают напряжения в продольных сечениях балки, т. е. имеет место надавливание волокон друг на друга.

Более детальные исследования показывают, что, несмотря на это, формула (5.14) дает вполне надежные результаты и при поперечном изгибе.