- •1. Леса и лесоводственные системы

- •1.1 Понятие леса

- •1.2. Земли, на которых располагаются леса.

- •1.3. Структура лесного фонда. Лесные участки.

- •1.4. Информация о лесном фонде.

- •Ниже рамкой выделен макет дополнительных сведений

- •Районирование лесов.

- •1.6 Разделение лесов по целевому назначению

- •Использование лесов.

- •2.1 Виды права пользования лесными участками.

- •2.2 Виды использования лесов.

- •2.3 Правовые основы использования лесов

- •3. Лесосеки. Лесосечные работы.

- •3.1 Отвод лесосек.

- •3.2. Лесосека и ее элементы.

- •3.3 Технологические операции лесосечных работ

- •Лесозаготовительные машины российского производства, используемые для валки деревьев.

- •Трелевочные тракторы и машины российского производства.

- •Самоходные сучкорезные машины российского производства.

- •Лесопогрузчики российского производства.

- •Сортиментовозы российского производства.

- •3.4 Организация лесосечных работ.

- •3.5 Технологии разработки лесосек. Технологические карты

- •Технологии разработки лесосек.

- •4. Классификации рубок

- •4.1 Возраст спелости. Возраст рубки спелых насаждений.

- •Распределение насаждений по группам возраста в зависимости от возрастов спелости.

- •Материальная оценка древесины с 1 га сосновых насаждений различной производительности при различных возрастах рубки.

- •4.2 Классификации рубок.

- •5. Рубки спелых и перестойных насаждений

- •5.1 Выборочные рубки.

- •5.2 Постепенные рубки.

- •5.3 Сплошные рубки.

- •5.4 Рубки редин и рубки единичных деревьев

- •5.5 Правила назначения рубок

- •6. Меры содействия естественному возобновлению

- •6.1 Сохранение возобновления при рубках

- •6.2 Использование обсеменителей

- •6.3 Минерализация почвы

- •7. Уход за лесами

- •7.1 Общие понятия и классификация рубок ухода за лесом

- •7.2 Отбор деревьев в рубку и на выращивание при проведении ухода за лесом

- •7.3 Нормативы режима рубок ухода за лесом

- •7.4 Время проведения рубок ухода по сезонам года.

- •7.5 Отвод и таксация лесосек рубок ухода

- •7.6 Технологии разработки лесосек рубок ухода

- •7.7 Проектирование рубок ухода.

- •Характеристика участка до рубки ухода и проектируемая после ухода.

- •3.2. Нежелательные (деревья, подлежащие вырубке)

- •7.8 Уход за лесом с применением химических средств и другими способами

- •Борьбу с нежелательной древесно-кустарниковой растительностью путем применения арборицидов.

- •7.9 Особенности рубок ухода за лесами различного целевого назначения

- •7.10 Особенности рубок ухода в насаждениях с преобладанием различных лесообразующих пород

- •7.11 Реконструкция малоценных лесных насаждений

- •7.12 Особенные виды рубок ухода

- •8. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах

- •9. Прочие рубки

- •10 Лесной контроль и надзор за использованием лесов

- •10.1 Проведение проверок в области использования лесов

- •Возможные объекты натурной проверки в лесосеках

- •Блок-схема Административного регламента проведения проверок при осуществлении государственного лесного контроля и надзора (плановые проверки)

- •Блок-схема Административного регламента проведения проверок при осуществлении государственного лесного контроля и надзора (внеплановые проверки)

- •10.2 Приемка выполненных работ

- •Размер суммы ущерба, причиненного лесному хозяйству, нарушениями технологических требований при использовании лесов для заготовки древесины

- •Предметный указатель

6. Меры содействия естественному возобновлению

В итоге интенсивной более, чем полувековой лесокультурной деятельности лесоводы России создали культуры, переведенные в покрытую лесом площадь на общей площади более 17 000 000 га. С одной стороны, это больше всего лесного фонда Новосибирской области почти в 4 раза, но, с другой стороны, это всего 1.5% лесного фонда России или 2.3% его покрытой лесом площади. Есть еще 2 000 000 га несомкнувшихся лесных культур. Однако площадь всех созданных лесных культур составляет всего 55% лесокультурного фонда России, и его площадь за последние годы не уменьшилась. Наоборот, например, в лесах Новосибирской области темпы ежегодного создания лесных культур снизились с 23.3 тыс. га в 1965 году и 15.2 тыс. га в 1980 году до 6.6 тыс. га в 2001, 2002 и 2003 годах.

Кроме того, как известно, затраты на создание и выращивания лесных культур до их ввода в покрытую лесом площадь весьма высоки, и составляют сотни тысяч рублей за 1 га выращенных культур.

Не преуменьшая значения лесных культур, приходится сделать вывод о том, что только путем их создания проблему лесовосстановления в России нельзя решить даже наполовину без огромных финансовых вливаний из федерального бюджета, что совершенно нереально в обозримом будущем.

Частично решить названную проблему можно проведением мер содействия естественному возобновлению (сокращенно СЕВ).

Содействие естественному возобновлению леса – лесоводственные меры, направленные на создание благоприятных условий для успешного возобновления леса, осуществляемые до и после рубки, при проведении, а также не связанные с рубкой.

Содействие естественному возобновлению идет по трем основным направлениям:

сохранение имеющегося в лесосеках возобновления при проведении рубок;

использование обсеменителей для получения возобновления на вырубках;

минерализация поверхности почвы в лесу до рубки, после рубки или не связанная с проведением рубок лесных насаждений.

Естественное возобновление по своим характеристикам далеко не всегда превосходит лесные культуры. Подрост часто бывает неценным, недостаточным, неблагонадежным. В ряде групп типа леса, таких, как вейниковая, сложная естественное возобновление вообще практически не идет, в типах леса травяной, папоротниковой, травяно-болотной групп оно бывает затруднено. Однако в типах леса сфагновой, лишайниковой, долгомошниковой групп естественное возобновление чаще протекает вполне успешно, а в типах леса зеленомошниковой группы типов леса – почти во всех случаях успешно.

Кончено, трудно ожидать появления подроста хвойных пород под пологом, скажем, осинников без участия хвойных пород в составе древостоя, но и такие случаи порой имеют место.

В любом случае, подрост (часто в отличие от лесных культур) всегда генетически адаптирован к условиям места произрастания. У него не существует проблемы районирования семян.

6.1 Сохранение возобновления при рубках

Выше уже говорилось о необходимости и пользе сохранения подроста при рубках. Однако, сохранение подроста – мероприятие, существенно удорожающее проведение рубки, а, значит, увеличивающее стоимость полученной древесины.

Поэтому важно понимать, что не любой подрост нужно сохранять при рубке. Для принятия решения о сохранении подроста, он должен отвечать трем требованиям:

быть ценным;

присутствовать в достаточном для лесовосстановления количестве;

быть жизнеспособным и благонадежным.

Ценность подроста определяется его составом. Если в составе подроста присутствуют хвойные породы (кроме порослевой пихты – пихтового стланика), то он может быть признан ценным. В лесах лесостепной и степной лесорастительных зон ценной породой может быть признана береза, особенно, семенного происхождения, иногда другие лиственные породы.

Подпологовые лесные культуры, вне зависимости от их состава, приравниваются к ценному подросту.

Достаточность подроста устанавливается по региональной Шкале оценки естественного возобновления. Она знакома Вам из курса лесоведения. Для того чтобы воспользоваться шкалой, необходимо знать:

категорию земель обследуемого участка (а точнее, находится обследуемый подрост под пологом древостоя или на не покрытой лесом площади);

тип леса (тип условий места произрастания);

состав подроста;

среднюю высоту подроста;

количество подроста на 1 га.

Эту информацию о подросте можно получить из макета дополнительных сведений в таксационном описании (см. тему 1.4 настоящего учебного пособия). Однако, поскольку таксационные описания составляются при лесоустройстве не чаще, чем один раз в 10 лет, то эта информация практически всегда оказывается неточной, устаревшей, или вообще недостоверной.

Для подроста 10 лет – очень большой срок, в течение которого с подростом происходят весьма значительные изменения. Изменения эти касаются не только высоты подроста, но, особенно, его количества, часто – состава. Подрост растет, в силу многих причин происходит его отпад, наоборот, появляются новые всходы и т. д.

Поэтому

Правила заготовки древесины

26. При отводе и таксации лесосек производится учет жизнеспособного подроста и молодняка ценных пород. Учет подроста и молодняка производится методами, обеспечивающими определение их количества и жизнеспособности с ошибкой определения не более 10%.

|

Технология учета естественного возобновления Вам известна их курса лесоведения. Напомним кратко.

На обследуемом участке закладываются 20 (если обследуемая площадь до 5 га) или 40 (если обследуемая площадь более 5 га) учетных площадок. Центры учетных площадок располагаются на расстоянии равном квадратному корню из S|n, где S – площадь обследуемого участка, м2, а n – количество учетных площадок (20 или 40). Расстояние от краев обследуемого участка до ближайших к нему центров учетных площадок принимается равным вычисленному расстоянию между центрами учетных площадок. Каждая из учетных площадок занимает площадь 5 м2 при густом подросте, 10 м2 при подросте средней густоты или 20 м2 при редком подросте. Площадки могут иметь четырехугольную или круглую форму. Круговые площадки более практичны, потому что каждая площадка обозначается в натуре только одним пронумерованным колом с диаметром 4 – 8 см и высотой надземной части 70 см. Граница площадки обозначается веревкой с петлей, надеваемой на кол. Веревка длиной 1.26 м является радиусом круга площадью 5м2, 1.78 м – 10 м2, 2.52 м – 20 м2.

Вращая за конец натянутую веревку, первый учетчик учитывает весь подрост, которого веревка касается при ее вращении, подразделяя его по породам, видам происхождения (если это необходимо) и по категориям крупности: мелкий – до 0.5 м высотой, средний 0.5 – 1.5 м, и крупный – выше 1.5 м.

Второй учетчик вносит со слов первого учтенный подрост в перечетную ведомость установленного образца. В итоге количество учтенного подроста пересчитывается на 1 га, подрост переводится посредством введения поправочных коэффициентов 0.5 (для мелкого), 0.8 (для среднего) и 1.0 (для крупного подроста) в крупный. Определяется состав и при необходимости средний возраст подроста.

Достаточным для лесовосстановления признается подрост, если составляющая ценного подроста в его составе не менее значений, приведенных в региональной шкале оценки естественного возобновления.

Рассмотрим пример.

В результате обследования естественного возобновления под пологом сосняка разнотравного площадью 4 га на 20 учетных площадках (по 20 м2 каждая) учтено подроста:

- соснового: крупного – 64 шт.; среднего – 67 шт., мелкого 122 шт.

- осинового: крупного – 55 шт., среднего – 12 шт., мелкого – 22 шт.

Необходимо определить состав подроста, и сделать оценку его достаточности.

Выполняем перерасчет подроста в крупный:

- по сосне: 64 + (67 Х 0.8 = 54) + (122 х 0.5 = 61) = 179 шт. (70%)

- по осине: 55 + (12 х 0.8 = 10) + ( 22 Х 0.5 = 11) = 76 шт. (30%)

Состав подроста 7С3Ос.

Количество подроста в пересчете на 1 га: 255 шт. – 0.04 га

х -- 1 га

х = 6375 шт/га

в том числе ценного подроста на 1га: 179 – 0.04 га

х – 1 га

х = 4475 шт/га

Откроем шкалу оценки естественного возобновления в лесах Западной Сибири.

Оценку ведем по строке 3 (травяные типы леса), по графе 4 (сосновый подрост средней категории крупности). Поскольку подрост находится под пологом – берем значение в числителе дроби. Количество достаточного подроста по данным шкалы оценки составляет 5 (тысяч шт/га).

Вывод – подрост не достаточный для лесовосстановления.

Однако подрост довольно многочисленный, и его необходимо сохранить при рубке, если он будет признан благонадежным. Но перевести вырубку в покрытую лесом площадь непосредственно после окончания рубки не удастся. Поэтому дополнительно необходимо проведение мер содействия, например, оставление при рубке обсеменителей.

Итак, сохранению при рубке подлежит не только достаточный для лесовосстановления ценный подрост, но и недостаточный при его количестве более 1000 шт/га при условии проведения дополнительных мер СЕВ.

Жизнеспособность (благонадежность) подроста устанавливают при его учете по внешним признакам, и в результате определения его возраста по моделям.

Косвенными внешними признаками неблагонадежности подроста являются:

ажурная крона;

укороченная, хвоя слишком темного цвета, или матовая, желтеющая;

искривленные стволики

Главный из визуально определяемых признаков неблагонадежности подроста – слишком малый в сравнении с нормально развитым подростом такого же возраста (растущим неподалеку, например, на прогалине) прирост верхушечной почки.

Если взять несколько моделей подроста, имеющих высоту, близкую к средней, и сосчитать по годичным кольцам возраст (лучше это сделать под сильным увеличением – слишком уж мелкие годичные кольца у подроста!), то также нетрудно сделать обоснованный вывод о состоянии подроста. Подрост, слишком низкорослый для своего возраста (в сравнении, опять же с нормально развитым) имеет все признаки неблагонадежности. Даже будучи сохраненным при рубке, он может оказаться неспособным образовать продуктивное насаждение, что нередко подтверждалось в практике рубок с сохранением подроста. Благонадежный подрост, наоборот, после недолгой (не более 2 – 3 лет) адаптации к новым условиям освещенности начинает давать все более увеличивающийся прирост, и формирует полноценное насаждение. В итоге сохранение подроста позволяет на 5 – 15 лет сократить оборот рубки, то есть время, необходимое на выращивание насаждения до возраста рубки спелых насаждений. Удается также избежать затрат на создание и выращивание до возраста сохраненного при рубке возобновления лесных культур.

Но мало признать подрост пригодным для сохранения при рубках. Сохранить его – очень сложная задача,

В обобщенном виде основные пути сохранения возобновления при проведении рубок показаны на диаграммах, приведенных ниже.

ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРИ РУБКАХ

|

Применение специальных технологий разработки лесосек |

Экономическое стимулирование лесозаготовителей |

Применение приемов, позволяющих сохранить возобновление |

Коридорная |

Узкопасечная |

Среднепасечная |

Технологические приемы |

Организационные приемы |

Премирование за сохранение подроста |

Взимание неустоек за несохранение подроста |

выбор сезона для разработки лесосеки |

Технологические приемы, применяемые |

при валке деревьев |

при трелевке |

при очистке и доочистке лесосек |

Направленная валка |

Валка на подкладочное дерево |

Оправка подроста |

Уборка подлеска, нежизнеспособного и неценного подроста |

Укладка куч на безопасном расстоянии от подроста |

Использование специальной техники |

Использование отбойных деревьев |

Использование специальной техники при трелевке |

использование бесчокерных трелевочных тракторов и приспособлений |

использование тракторов с лебедками и лебедок |

использование маневренных малогабаритных колесных тракторов |

Основная сложность состоит в том, что в проведении рубки с сохранением подроста требуется участие опытных специалистов, имеющих опыт проведения такого рода рубок. Что особенно важно, нужны опытные высококвалифицированные рабочие, особенно – вальщик и оператор трелевочного механизма. От качества работы последнего зависит, по мнению автора, до 70% успеха всей рубки в целом.

Поэтому чрезвычайно важно экономическое стимулирование лесозаготовителей:

Нормы выработки лесозаготовительной бригады при трелевке сортиментами должны быть существенно снижены;

При выполнении бригадой требований, изложенных в технологической карте разработки лесосеки, по сохранению при рубке подроста (подпологовых лесных культур) в указанном количестве, бригаду после сдачи лесосеки необходимо премировать.

С другой стороны, заготовитель должен твердо знать о наказании его за несохранение подроста (подпологовых культур) при проведении рубки в виде неустойки, которую ему придется выплатить (подробно об этом в 10 разделе настоящего учебного пособия).

Важно соблюдение технологической дисциплины. Должна точно соблюдаться предписанная заготовителю той же технологической картой технология разработки лесосеки.

Кроме того, существует ряд технологических приемов, позволяющих сохранить подрост в большем количестве. К ним относится:

Валка на подкладочное дерево.

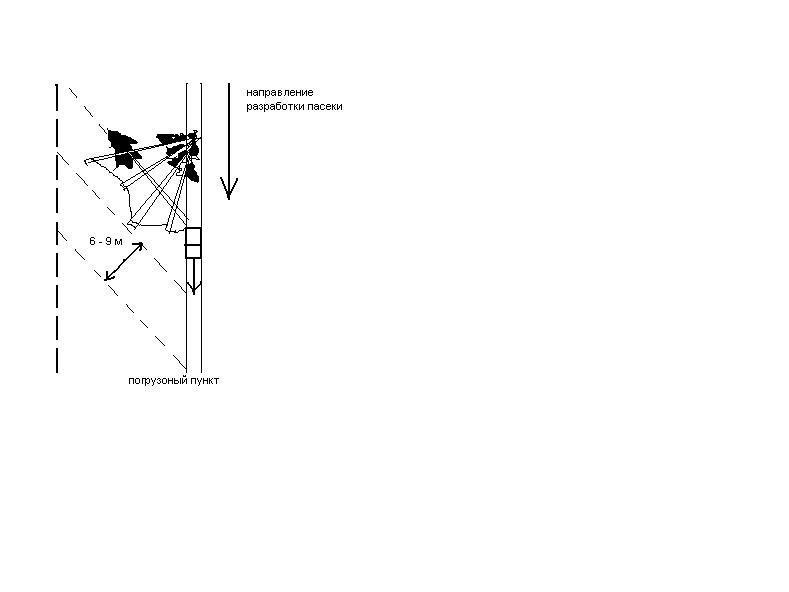

Рис. 41 Разработка пасеки с валкой на подкладочное дерево

Еще в 1960–е годы в Поназыровском леспромхозе Костромской области был предложен оригинальный прием, используемый при разработке лесосек по среднепасечной технологии (ширина пасеки 30 – 40 м). В начале разработки пасеки валят одно растущее вблизи волока крупное дерево вершиной под 450 от волока, комлем по ходу трелевки. Другие деревья в полосе 6 – 9 м вдоль сваленного дерева валят вершинами на волок через ствол первого (смотри рис. 41). Комли этих деревьев, таким образом, оказываются лежащими на стволе первого, а кроны – на волоке. Трелевочный трактор зацепляет сразу все деревья, лежащие на стволе подкладочного дерева, за комли. Комли при трелевке скользят по стволу подкладочного дерева. Мелкий подрост остается нетронутым, средний – сгибается. Разработку пасеки ведут, начиная с ее дальнего конца.

Правильный выбор сезона года для проведения рубки.

Мелкий подрост при разработке лесосеки по глубокому снегу значительно лучше сохраняется, чем в бесснежный период.

Крупный подрост, наоборот, больше повреждается при проведении лесосечных работ в морозные дни.

Только направленная валка.

Вальщик и его помощник должны применить все свое мастерство, чтобы не только не свалить дерево кроной на ряд культур или на куртину подроста, но и положить его в направлении, удобном для трелевки с точки зрения сохранения возобновления.

Обрезка сучьев и раскряжевка ствола на месте его падения.

У дерева, упавшего кроной на густой подрост или на ряд культур нужно немедленно обрезать сучья и раскряжевать ствол на сортименты, если очевидно, что трелевка повлечет дополнительные потери. Ствол, пересекший при падении ряд культур, следует раскряжевать возможно ближе к оси рядя культур.

Применение отбойных деревьев.

На поворотах волока трелюемые лесоматериалы может заносить в сторону от волока до нескольких метров. Чтобы сберечь возобновление в секторе заноса, полезно в конце дуги поворота со стороны заноса оставлять нетронутое рубкой дерево, которое, принимая на себя удар, защитит подрост или культуры. Отбойные деревья валят в последнюю очередь. Если они не назначены в рубку, то их можно защитить от повреждений коры путем накладки с соответствующей стороны бандажа, например, привязанной старой автомобильной покрышки.

Приоритет механизмов, применяемых для трелевки.

Гусеничный трактор по возможности вообще не должен заезжать с волока в пасеку. Он должен подтягивать к себе лесоматериалы при помощи лебедки. Если трактора, оснащенного лебедкой нет, то для трелевки лучше использовать более маневренный и легкий колесный трактор.

Преимущества бесчокерных трелевочных тракторов и приспособлений.

Бесчокерное трелевочное приспособление приподнимает зацепляемую сторону трелюемого лесоматериала, позволяет трелевать его в полуподвешенном состоянии.

Укладка куч порубочных остатков на безопасном расстоянии от подроста, культур.

При обрезке сучьев в пасеках их собирают в кучи для последующего сжигания. Нужно объяснить рабочим, что кучи не должны быть слишком большим, и находиться ближе 3 – 5 м от ценного возобновления. В противном случае подрост или культуры могут обгореть или засохнуть при сжигании куч.

Оправка сохраненного подроста (культур) после рубки.

Большое значение имеет оправка подроста (культур) после завершения рубки. Ее также производят при доочистке лесосек после стаяния снега. Подрост, зажатый, заваленный, наклоненный порубочными остатками нужно освободить, распрямить. Одновременно засохшие и поврежденные до степени экземпляры подроста, культур вырубают.

Рубка подлеска и неценного подроста, препятствующего росту ценного подроста, культур.

Торопиться с вырубкой подлеска не следует, кроме случаев, когда он растет на волоках и погрузочных пунктах, а так же препятствует работе вальщика, обрезчика сучьев в пасеках. Крупный подлесок может сыграть роль отбойных деревьев, сохранить подрост, культуры. Однако после рубки его лучше убрать, так как, быстро разрастаясь, он может через небольшой промежуток времени начать оказывать угнетающее воздействие на ценное возобновление.

Правила заготовки древесины

50. При проведении рубок спелых и перестойных насаждений обеспечивается сохранение молодняка и подроста хозяйственно-ценных пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в количестве не менее 70% при проведении сплошных рубок, 80% - при проведении выборочных рубок (для горных лесов 60% 70% соответственно). В число сохраненных не включаются деревья подроста и второго яруса, поврежденные до степени прекращения роста: со сломом ствола, с наклоном более 300, с повреждением кроны свыше половины ее поверхности, с обдиром коры и повреждением луба свыше 30% окружности ствола, с обрывом скелетных корней свыше половины окружности ствола.

|

Литература и нормативно-техническая документация:

.

Методика обследования естественного возобновления под пологом и на вырубках. Новосибирск, 1981

Правила заготовки древесины, М., 2007

Шелгунов Ю.В., Шейнин Я. Г., Ларионов Л. А. «Лесоэксплуатация», М., 1981.