- •1. Леса и лесоводственные системы

- •1.1 Понятие леса

- •1.2. Земли, на которых располагаются леса.

- •1.3. Структура лесного фонда. Лесные участки.

- •1.4. Информация о лесном фонде.

- •Ниже рамкой выделен макет дополнительных сведений

- •Районирование лесов.

- •1.6 Разделение лесов по целевому назначению

- •Использование лесов.

- •2.1 Виды права пользования лесными участками.

- •2.2 Виды использования лесов.

- •2.3 Правовые основы использования лесов

- •3. Лесосеки. Лесосечные работы.

- •3.1 Отвод лесосек.

- •3.2. Лесосека и ее элементы.

- •3.3 Технологические операции лесосечных работ

- •Лесозаготовительные машины российского производства, используемые для валки деревьев.

- •Трелевочные тракторы и машины российского производства.

- •Самоходные сучкорезные машины российского производства.

- •Лесопогрузчики российского производства.

- •Сортиментовозы российского производства.

- •3.4 Организация лесосечных работ.

- •3.5 Технологии разработки лесосек. Технологические карты

- •Технологии разработки лесосек.

- •4. Классификации рубок

- •4.1 Возраст спелости. Возраст рубки спелых насаждений.

- •Распределение насаждений по группам возраста в зависимости от возрастов спелости.

- •Материальная оценка древесины с 1 га сосновых насаждений различной производительности при различных возрастах рубки.

- •4.2 Классификации рубок.

- •5. Рубки спелых и перестойных насаждений

- •5.1 Выборочные рубки.

- •5.2 Постепенные рубки.

- •5.3 Сплошные рубки.

- •5.4 Рубки редин и рубки единичных деревьев

- •5.5 Правила назначения рубок

- •6. Меры содействия естественному возобновлению

- •6.1 Сохранение возобновления при рубках

- •6.2 Использование обсеменителей

- •6.3 Минерализация почвы

- •7. Уход за лесами

- •7.1 Общие понятия и классификация рубок ухода за лесом

- •7.2 Отбор деревьев в рубку и на выращивание при проведении ухода за лесом

- •7.3 Нормативы режима рубок ухода за лесом

- •7.4 Время проведения рубок ухода по сезонам года.

- •7.5 Отвод и таксация лесосек рубок ухода

- •7.6 Технологии разработки лесосек рубок ухода

- •7.7 Проектирование рубок ухода.

- •Характеристика участка до рубки ухода и проектируемая после ухода.

- •3.2. Нежелательные (деревья, подлежащие вырубке)

- •7.8 Уход за лесом с применением химических средств и другими способами

- •Борьбу с нежелательной древесно-кустарниковой растительностью путем применения арборицидов.

- •7.9 Особенности рубок ухода за лесами различного целевого назначения

- •7.10 Особенности рубок ухода в насаждениях с преобладанием различных лесообразующих пород

- •7.11 Реконструкция малоценных лесных насаждений

- •7.12 Особенные виды рубок ухода

- •8. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах

- •9. Прочие рубки

- •10 Лесной контроль и надзор за использованием лесов

- •10.1 Проведение проверок в области использования лесов

- •Возможные объекты натурной проверки в лесосеках

- •Блок-схема Административного регламента проведения проверок при осуществлении государственного лесного контроля и надзора (плановые проверки)

- •Блок-схема Административного регламента проведения проверок при осуществлении государственного лесного контроля и надзора (внеплановые проверки)

- •10.2 Приемка выполненных работ

- •Размер суммы ущерба, причиненного лесному хозяйству, нарушениями технологических требований при использовании лесов для заготовки древесины

- •Предметный указатель

5.2 Постепенные рубки.

Постепенными называются рубки, при которых древостой полностью вырубается за несколько приемов в течение более или менее длительного срока, обычно в течение 1 – 2 классов возраста, причем в первые приемы он изреживается более или менее равномерно и лишь последним приемом лесосека полностью очищается от крупных деревьев.

Постепенные рубки решают две весьма важные проблемы возобновления леса:

В насаждениях, где подрост отсутствует, они обеспечивают сопутствующее возобновление – возобновление, возникающее в процессе рубки.

Еще они позволяют сохранить появившийся подрост от последствий «светового испуга».

Лесосеки рубок главного пользования разделяют на лесосеки с предварительным возобновлением и лесосеки с последующим возобновлением.

Предварительное возобновление предполагает наличие под пологом древостоя перед началом рубки ценного, достаточного для лесовосстановления жизнеспособного подроста или лесных культур. Сохраненные при рубке, они позволят сразу по ее завершению перевести лесосеку в покрытую лесом площадь, минуя стадию вырубки.

Последующее возобновление – это возобновление лесосек, в которых нет подроста (культур) или он неценный, или недостаточный. Вырубки возобновляются от специально оставляемых естественных обсеменителей, от стен леса по границе с вырубкой, или в них создают лесные культуры.

Последующее возобновление вырубок хвойными породами увеличивает продолжительность срока оборота рубки, а наличие предварительного возобновления его сокращает. При последующем возобновлении весьма вероятна смена пород, а создание культур на вырубках требует больших дополнительных затрат. Поэтому предварительное возобновление более предпочтительно, чем последующее. В ряде типов леса изреживание древостоев способствует появлению под пологом многочисленного подроста. Это используется при постепенных рубках.

Однако и у предварительного возобновления могут быть недостатки. Например, если подрост слишком длительное время провел под пологом древостоя, он может сформировать низкобонитетный новый древостой, не соответствующий условиям места произрастания.

Этого недостатка лишено сопутствующее возобновление.

При выставлении подроста из-под полога древостоя на простор, в ассимиляционном аппарате его хвои происходят существенные изменения. По словам И. С. Мелехова, (Лесоведение, 1980) «ассимиляционный аппарат лесных деревьев неодинаков в пределах одной и той же породы, даже в пределах одного и того же дерева: по-разному работают хвоя или листва в верхней, средней или нижней части кроны, на ее периферии или в глубине». Хвою или листву подразделяют на световую и теневую. У теневой хвои или листвы более крупные хлоропласты и большая концентрация хлорофилла в них. Они начинают усвоение углекислоты в процессе фотосинтеза уже при очень незначительном освещении. Резкое увеличение освещенности вызывает срочную необходимость замены теневой хвои или листвы на световую. У листопадных пород этот процесс протекает относительно безболезненно, так как вписывается в естественные рамки. У вечнозеленых пород досрочная замена хвои протекает весьма болезненно, и при ее преобладании растение может погибнуть. Это явление получило название «световой испуг подроста». У подроста, сформировавшегося под пологом высокополнотного древостоя, теневая хвоя преобладает, и вероятность его гибели от «светового испуга» высока.

Кроме того, на подрост, оказавшийся на вырубке, начинает воздействовать целый комплекс неблагоприятных природно-климатических факторов, о которых будет подробно рассказано в следующей теме, и которые усиливают эффект «светового испуга».

Постепенные рубки позволяют относительно безболезненно адаптировать подрост к новым условиям освещенности путем постепенного ее увеличения.

Классические четырехприемные равномерно-постепенные рубки (4-РПР), разработанные еще в 19 веке в Германии, проводились в девственных еловых и буковых насаждениях в такой последовательности:

Последо ватель ность рубки |

Лесовод ственная цель |

Ход рубки |

Древостой

|

Подрост

|

Следую щий при ем рубки через |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

до рубки |

|

|

высокополнотный, (более 1.0) спелый или перестойный, имеющий недостаточное плодоношение из-за плохой освещенности крон деревьев, с крайне низкой освещенностью почвы |

отсутству ет |

|

1 прием, подгото витель ный |

создать условия для созревания обильного урожая семян |

вырубается до 25% запаса древостоя с равномерным изреживанием, вырубают примесь нежелательных пород и деревья с неудовлетворительным плодоношением |

полнота около 1.0, плодоношение улучшенное |

отсутству ет |

5 - 7 лет, по мере настулления очередного семенно го года |

2 прием, обсемени тельный |

обеспечить появление подроста |

вырубается до 25% запаса древостоя с равномерным изреживанием |

полнота около 0.8, несколько увеличилось освещение почвы |

многочис ленные всходы после рубки |

5 – 7 лет, по мере формиро вания достаточно го подроста |

3 прием, осветли тельный |

создать улучшенные условия освещения подроста |

вырубается до 25% запаса древостоя с равномерным изреживанием |

полнота около 0.5, освещенность почвы оптимальная |

подрост с преобладанием теневой хвои |

5 – 7 лет, по мере форми рования световой хвои у подроста

|

4 прием, окоча тельный |

убрать оставшийся древостой |

вырубаются оставшиеся деревья верхнего полога |

отсутствует |

подрост с преобладанием световой хвои |

|

|

|

|

|

всего: |

15 – 20 лет |

Впоследствии постепенные рубки совершенствовались, в том числе и в лесах России. Д. М. Кравчинский, проводя их в елово-мягколиственных насаждениях северо-запада европейской части России, уменьшил число приемов до 2 – 3, получились, соответственно 3-РПР и 2-РПР. Рубки Кравчинского В. Г. Нестеров (Общее лесоводство, 1954) описывает так:

«При двухприемных рубках Кравчинский в первом приеме удалял примесь мягколиственных и около 1/4 – 1/3 ели, а всего около половины запаса насаждения. При этом чтобы остановить появление отпрысков, осину за 3 – 5 лет до рубки окольцовывали – очищали от коры пояс шириною примерно в 25 – 30 см.

Во втором приеме, проводимом через 10 лет после первого, дорубался остаток древостоя. В дальнейшем автор пришел к выводу о недостаточности 10-летнего срока возобновления при двухприемных рубках. Он начал применять трехприемные рубки (в течениие15 лет), при которых второй прием был таким же, второй сводился к удалению половины оставшейся части древостоя, а третий – к удалению оставшейся части древостоя.

Рубки Кравчинского оказались успешными во влажных ельниках-черничниках. В насаждениях с более развитым напочвенным покровом их успех был незначительным, а в ельниках на неустойчивых почвах (долгомошниковые) из-за ветровала они вообще не удались».

Опыт рубок Д. М. Кравчинского ценен и сегодня. Современные равномерно-постепенные рубки проводят в 2 приема, начиная с третьего, если к моменту назначения рубки под пологом высокополнотного древостоя имеется ценный достаточный подрост, или в 3 приема, начиная со второго, если подроста нет, но он может сформироваться после изреживания древостоя. Первый прием рубки не нужен, если насаждение до наступления возраста рубки спелых насаждений было пройдено рубками ухода, и его полнота снижалась до оптимальных значений.

Биологическая сушка осины – так теперь называют лесоводственный прием, впервые примененный Кравчинским – надежный способ борьбы с порослью осины. В современных условиях ее заменяют менее трудоемкой химической сушкой осины путем инъекции арборицидов или обработкой ими пней непосредственно после рубки. Подробно об использовании арборицидов будет рассказано в 6 разделе, в теме 6.10.

Существуют три других вида постепенных рубок, разработанных российскими лесоводами.

Чересполосно-постепенные рубки (ЧПР), при которой древостой вырубается в течение одного класса возраста за 2 – 4 приема, проводятся примерно в тех же условиях, что и РПР, но цели рубки реализуются иным способом.

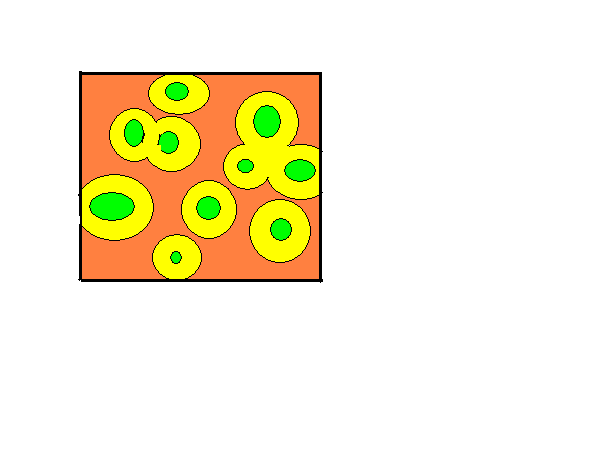

Лесосека разделяется на полосы, по ширине не превышающие высоты древостоя (25 – 35 м), при наличии под пологом угнетенного подроста ширина полос уменьшается наполовину (15 – 20 м). В первый прием полностью вырубается древостой:

при двухприемной рубке (2 ЧПР) – с каждой второй полосы (рис. 33а);

при трехприемной рубке (3 ЧПР) – с каждой третьей полосы (рис. 33б);

при четырехприемной рубке (4 ЧПР) – с каждой четвертой полосы (рис. 33в)

В последующие приемы поэтапно вырубается древостой с остальных полос, как показано на рисунке 33.

Приемы рубки проводятся через 4 – 6 лет, но не ранее того, как на вырубленных в предшествующий прием полосах обеспечено надежное возобновление.

Двухприемные чересполосные рубки проводятся в устойчивых к ветровалу древостоях. Проведение двухприемных чересполосных рубок в ельниках, по данным М. Е. Ткаченко (Общее лесоводство, 1955) нередко вызывало сильный ветровал в полосах, оставляемых на второй прием. На переувлажненных, заболоченных и иных неустойчивых почвах целесообразно проводить трехприемные и четырехприемные рубки. Ширина полос, вырубаемых в первые приемы рубки, в таких условиях уменьшается до 15 – 20 м, а ширина полос, оставляемых на последний прием рубки увеличивается до 25 – 30 м (рис. 34).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а) б)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в)

Рис. 33 Размещение полос, подлежащих вырубке, в лесосеках чересполосно-

постепенных рубок: а) двухприемной, б) трехприемной, в) четырехприемной

-

полосы, вырубаемые в первый прием

полосы, вырубаемые во второй прием

полосы, вырубаемые в третий прием

полосы, вырубаемые в четвертый прием

В лесах таежной лесорастительной зоны направление полос принимается обычно перпендикулярно направлению преобладающих ветров или в направлении с севера на юг, а в лесах лесостепной и южносибирской горной зон – в направлении с запада на восток.

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 34 Ширина полос при проведении 4 ЧПР на неустойчивых почвах.

Чересполосно-постепенные рубки гораздо проще равномерно-постепенных рубок с точки зрения разработки лесосек. При ЧПР полосы разрабатываются по классической узкопасечной технологии, тогда как при проведении предпоследнего приема РПР применение такой технологии сильно осложняется наличием деревьев, не подлежащих рубке, препятствующих направленной валке подлежащих рубке деревьев вершинами на волок.

При РПР в первый прием рубки вырубается примесь деревьев нежелательных пород, которые могут повлиять на возобновление. При ЧПР нет возможности изменить состав насаждения. В полосах, не подлежащих рубке в данный прием, деревья нежелательных пород остаются и участвуют в возобновлении вырубленных полос. Поэтому ЧПР желательно проводить либо в чистых хвойных древостоях, либо в насаждениях любого состава с наличием надежного предварительного возобновления. В смешанных насаждениях без надежного предварительного возобновления проводят РПР или комплексные трехприемные комбинированные постепенные рубки, при которых в первый прием проводится равномерно-постепенная рубка с интенсивностью 30 – 35%, а потом два приема чересполосно-постепенной рубки.

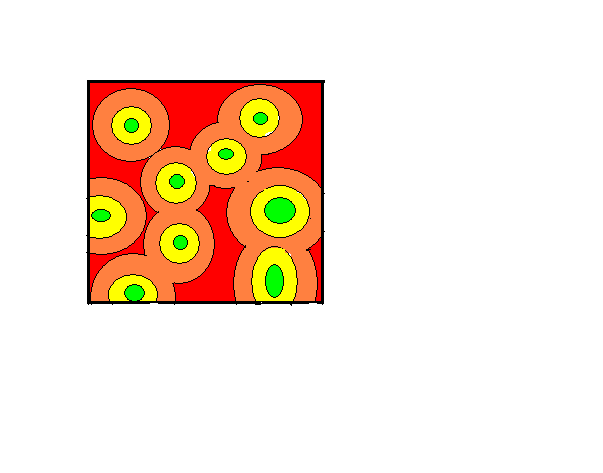

Группово-постепенные и котловинные рубки (ГПР) проводятся в несколько приемов в течение двух классов возраста в насаждениях, главным образом светлохвойных, с ценным (тоже светлохвойным) подростом, имеющим групповое размещение по площади.

Опыт проведения названных рубок в сосняках Бузулукского бора подробно описан в «Общем лесоводстве» М.Е. Ткаченко, 1955.

В насаждениях выделяются группы (куртины) ценного подроста, возникающие, как правило, в местах, над которыми отсутствует сомкнутость крон окружающих деревьев. Вокруг этих групп (куртин) подроста закладываются кольцевые лесосеки – «котловины» (отсюда второе название рубки) с шириной кольца примерно равной средней высоте древостоя (рис. 35).

В первый прием рубки в кольцевых лесосеках вырубают половину запаса древостоев, изреживая древостой почти равномерно, деревья внутри куртин подроста и ближайшие к куртинам вырубаются в первую очередь.

а) б)

Рис. 35 Лесосека группово-постепенной рубки а) трехприемной, б) четырехприемной

-

группы (куртины) подроста

площадь лесосеки, пройденная рубкой в 1 (вырубка 50% запаса) и 2 приемы

площадь лесосеки, пройденная рубкой во

2 (вырубка 50% запаса) и 3 приемы

площадь лесосеки, пройденная рубкой в

3 (вырубка 50% запаса) и 4 приемы

После проведения первого приема рубки в кольцевых лесосеках формируется подрост, расширяя и дополняя группы подроста, вокруг которых эти лесосеки заложены.

Во второй прием в пределах кольцевых лесосек древостой дорубается полностью, а вокруг них закладываются следующие, с такой же шириной кольца. В них, в свою очередь, древостой равномерно изреживается наполовину.

Рубка продолжается до полного смыкания кольцевых лесосек, «котловины» увеличиваются, пока не сомкнутся. Последним приемом дорубают остатки старого древостоя за пределами сомкнувшихся «котловин», сформированных разновозрастным подростом.

Повторяемость приемов 6 – 10 лет, по мере появления достаточного подроста в кольцевых лесосеках.

При группово-постепенных рубках применяется технология разработки лесосек, близкая к среднепасечной, но отличная от нее криволинейными волоками и непостоянной шириной пасек. Направление валки – вершинами к волоку, в направлении, противоположном направлению к центрам куртин. Трелевка хлыстами за вершину или сортиментами. Обрезка сучьев и при необходимости раскряжевка стволов ведутся на месте валки. Сучья выносятся к волокам, и там утилизируются.

Группово-постепенные рубки не имеют широкого применения, но они хорошо подходят к соснякам ленточных и приобских боров Западной Сибири зеленомошниковых, лишайниковых и переходных к травяным типов леса.

Длительно-постепенные рубки (ДПР) проводятся в хвойных абсолютно-разновозрастных древостоях в два приема. В первый прием в насаждении вырубаются деревья старшего, достигшего возраста рубки спелых насаждений, поколения или верхнего яруса. Рубка деревьев младшего поколения или нижнего яруса производится по мере достижения ими возраста рубки спелых насаждений. Основное условие назначения рубки – наличие в насаждении, кроме спелой части древостоя, не менее 400 – 600 неспелых деревьев на 1 га. Эти деревья должны обладать возможностью достичь в данных условиях места произрастания эксплуатационных размеров к моменту проведения второго приема рубки и достаточной устойчивостью.

Назначение деревьев в рубку может производиться с минимального установленного диаметра стволов. Этот диаметр определяется в каждой лесосеке индивидуально при ее отводе, исходя из установленной интенсивности рубки и необходимого количества оставляемых деревьев.

Такой подход к отбору деревьев в рубку является проблемным. Деревья старшего возраста из числа отставших в росте, имеющие небольшой диаметр, могут остаться не вырубленными и, наоборот, лучшие деревья младшего возраста могут превысить установленный минимальный диаметр. Отставшие в росте деревья старшего возраста не смогут достичь эксплуатационных размеров даже при улучшении условий произрастания. Наиболее вероятно их состояние после рубки еще ухудшится, они выпадут, снижая полноту и ухудшая санитарное состояние. Оставление этих деревьев в насаждении и, особенно, вырубка лучших деревьев младшего возраста неизбежно ухудшит селекционную оценку насаждения, снизит его производительность.

Поэтому отбор деревьев в рубку лучше осуществлять индивидуально, как при выборочной рубке, хотя это весьма трудоемкий процесс. Старые деревья отличаются от молодых, имеющих одинаковые размеры, по коре, форме кроны и, особенно, по приросту верхушечной почки. Но по этим признакам отличить старые и молодые деревья пихты и ели достаточно сложно даже для специалиста.

Постепенные рубки, как и выборочные, имеют нормативные показатели.

Полнота назначения постепенных рубок 0.8, ЧПР и ГПР могут назначаться при полноте 0.7.

Полнота снижения постепенных рубок регламентируется по состоянию древостоя на момент завершения предпоследнего приема, кроме ЧПР, при которых полнота в не подлежащих рубке полосах не изменяется. При РПР в хвойных насаждениях она не должна снижаться ниже 0.5, в лиственных насаждениях ниже 0.4. При ДПР минимально допустимое снижение полноты – 0.4.

Интенсивность РПР и ЧПР определяется делением 100 на количество приемов рубки, интенсивность первого приема 2-РПР при полноте насаждения 0.8 м устанавливается 40% (второго приема – 60%) при необходимости снижения полноты не ниже 0.5. Интенсивность приемов ГПР может быть различной. Она зависит от площади лесосеки, занимаемой куртинами подроста (котловинами), и увеличивается от второго приема до предпоследнего с увеличением размеров и площади кольцевых лесосек. Интенсивность первого приема ДПР составляет обычно 50 – 60% по запасу, при условиях места произрастания, снижающих устойчивость разреживаемых древостоев, интенсивность уменьшается до 40 – 50 %.

Способ изреживания, применяемый при РПР и ДПР – равномерный, при ГПР - куртинный, при ЧПР – полосной.

Повторяемость приемов РПР 5 – 7 лет, ЧПР 4 – 8 лет, ГПР 6 – 10 лет, а при ДПР до 30 – 40 лет.

Действующие правила рубок ограничивают площадь лесосек постепенных рубок по причинам, которые будут раскрыты в следующей теме.

Параметры допустимых площадей лесосек постепенных рубок приводятся во втором приложении к Правилам заготовки древесины 2007 года.

Литература и нормативно-техническая документация

1. Мелехов И. С. Лесоведение, М., 1980

2. Нестеров В. Г. Общее лесоводство, М., 1954

3. Правила заготовки древесины, М. 2007

4. Ткаченко М.Е. Общее лесоводство, М., 1955