- •Силлабус

- •1. Введение

- •2. Цель дисциплины:

- •3. Задачи дисциплины:

- •Постреквизиты: фармацевтическая химия, технология лекарственных форм, токсикологическая химия.

- •7. Тематический план

- •8. Задания для самостоятельной работы студентов

- •9. Список рекомендуемой литературы

- •10. Методы обучения и преподавания:

- •11. Оценка знаний:

- •Лекционный комплекс Кредит№1

- •Лекция 1. Аналитическая химия и химический анализ. Чувствительность и специфичность реакций. Роль аналитической химии для анализа лекарственных веществ.

- •3. Тезисы лекции:

- •4. Иллюстративный материал:

- •5. Литература:

- •6. Контрольные вопросы:

- •1. Лекция 2. Качественный анализ. Классификация катионов и анионов.

- •4. Иллюстративный материал:

- •5. Литература:

- •6. Контрольные вопросы:

- •1. Лекция 3. Основные положения теории растворов электролитов, используемых в анализе.

- •4. Иллюстративный материал:

- •5. Литература:

- •6. Контрольные вопросы:

- •1. Лекция 4. Применение здм к кислотно-основным равновесиям. Протолитическая теория растворов. Расчет рН и рОн сильных и слабых кислот и оснований.

- •4. Иллюстративный материал:

- •5. Литература:

- •6. Контрольные вопросы:

- •1. Лекция 5. Применение здм к гетерогенным равновесиям. Ионное произведение и произведение растворимости.

- •Кредит №2

- •4. Литература:

- •5. Иллюстративный материал:

- •6. Контрольные вопросы:

- •Лекция 3. Методы выделения, разделения и концентрирования

- •4. Иллюстративный материал:

- •5. Литература:

- •6. Контрольные вопросы:

- •1. Лекция 6. Количественный анализ. Гравиметрия.

- •Кредит №3

- •Иллюстративный материал:

- •5. Литература:

- •Контрольные вопросы:

- •1. Лекция 3. Окислительно-восстановительное титрование. Требования к реакциям. Индикаторы.

- •Перманганатометрия.

- •Иодиметрия. Иодометрия.

- •Кредит № 4

- •Иллюстративный материал:

- •5. Литература:

- •6. Контрольные вопросы:

- •1. Лекция 4. Электрохимические методы анализа. Потенциометрия.

- •Иллюстративный материал:

- •5. Литература:

- •6. Контрольные вопросы:

- •1. Лекция 6. Амперометрическое титрование.

- •Иллюстративный материал:

- •5. Литература:

- •6. Контрольные вопросы:

- •Методические рекомендации для занятий по аналитической химии (практические) Практическое занятие №1

- •Практическое занятие №2

- •Практическое занятие №3

- •Практическое занятие №4

- •Практическое занятие №5

- •Кредит №2 Практическое занятие №1

- •Практическое занятие №2

- •Практическое занятие №3

- •Практическое занятие №4

- •Практическое занятие №5

- •Кредит №3 Практическое занятие №1

- •Практическое занятие №2

- •Практическое занятие №3

- •Практическое занятие №4

- •Практическое занятие №5

- •Кредит №4 Практическое занятие №1

- •Практическое занятие №2

- •Практическое занятие №3

- •Практическое занятие №4

- •Практическое занятие №5

- •Срсп №2

- •Срсп №3

- •Срсп №4

- •Срсп №5

- •Срсп №6

- •Срсп №7

- •Срсп №8

- •Кредит №2 срсп №1

- •Срсп №2

- •Срсп №3

- •Срсп №4

- •Срсп №5

- •Срсп №6

- •Срсп №7

- •Срсп №8

- •Кредит №3 срсп №1

- •Срсп №2

- •Срсп №3

- •Срсп №4

- •Срсп №5

- •7. Литература:

- •8. Контроль (вопросы, тесты, задачи и пр.):

- •Срсп №6

- •Срсп №7

- •Срсп №8

- •Кредит №4 срсп №1

- •Срсп №2

- •Срсп №3

- •Срсп №4

- •Срсп №5

- •Срсп №6

- •Срсп №7

- •Срсп №8

- •Методические рекомендации для самостоятельной работы Кредит №1

- •3. Задания:

- •5. Критерии выполнения (требования к выполнению задания):

- •Критерии оценки:

- •Кредит №2

- •Кредит №3

- •Кредит №4

- •Контрольно-измерительные средства для итоговой оценки знаний, умений и навыков

- •Тема 1. Предмет, цели и задачи аналитической химии

- •Тема 2. Качественный анализ.

- •Тема 3. Закон действующих масс. Теории сильных и слабых электролитов

- •Тема 4. Кислотно-основные равновесия

- •Тема 5. Гетерогенные равновесия

- •Тема 6. Окислительно-восстано-вительные равновесия.

- •Тема 7. Равновесия реакций комплексообразования.

- •Тема 8. Теоретические основы использования органических соединений в анализе

- •Тема 11. Подготовка образцов к анализу

- •Тема 12. Количественный анализ. Гравиметрический анализ

- •Тема 13. Титриметрический анализ

- •Тема 14. Кислотно-основное титрование

- •Тема 15 и 16. Окислительно-восстановительное титрование.

- •Тема 17. Осадительное титрование

- •Тема 18. Комплексонометрическое титрование.

- •Тема 19 и 20. Инструментальные методы анализа.

- •Тема 21. Хроматографические методы анализа (гжх, жх, вэжх).

- •2. Ситуационные задачи

- •3. Вопросы зачета, экзамена

- •Содержание

4. Иллюстративный материал:

Таблица 1. Рассчитанные приближенные величины коэффициентов

aктивности f ионов с зарядом z в водных растворах при комнатной

температуре и различных значениях ионной силы раствора Ic

Ic |

f |

|||||

z=l |

z = 2 |

z = 3 |

z = 4 |

z = 5 |

z = 6 |

|

0.05 0.1 0,5 1,0 |

0,84 0,81 0,84 0,99 |

0,50 0,44 0,50 0,96 |

0,21 0,16 0,21 0,91 |

0,062 0,037 0,062 0,85 |

0,013 0,0058 0,013 0,78 |

0,0019 0,00060 0,0020 0.6 9 |

5. Литература:

Основная: 1, 2, 3, 4, 5.

Дополнительная: 7, 8.

6. Контрольные вопросы:

Закон действующих масс.

Теория слабых электролитов. Константа и степень диссоциации.

Основные положения теории сильных электролитов.

Активность ионов, ионная сила раствора, законы Дебая и Хюккеля.

Шкала рН водных растворов электролитов.

Основные типы химических равновесий, применяемых в анализе.

1. Лекция 4. Применение здм к кислотно-основным равновесиям. Протолитическая теория растворов. Расчет рН и рОн сильных и слабых кислот и оснований.

2. Цель лекции: Дать понятие о протолитической теории растворов. Рассмотреть применение ЗДМ к кислотно-основным равновесиям.

3. Тезисы лекции: Согласно протолитической теории кислот и основаниий Бренстеда-Лоури кислота является донором протона, а основание − акцептором протона; кислоты и основания существуют как сопряженные пары; протон Н+ в водном растворе не существует, а образует ион Н3О+. Т.о., кислота − это вещество, выделяющее при ионизации протоны, а основание − вещество, присоединяющее протоны. В рамках этой теории кислотами и основаниями могут быть катионы, анионы или нейтральные молекулы. Вещества − переносчики протонов называют протолитами.

Рассмотрим, следуя протолитической теории Бренстеда-Лоури, процесс обратимого перехода одноосновной кислоты в однокислотное основание в растворе:

![]() (1.1)

(1.1)

Здесь НВ и В- являются соответственно кислотой и основанием, причем они называются сопряженными кислотой и основанием.

Реакциями протолиза называют реакции кислот или оснований с растворителем с участием протонов.

Прототропными называют такие реакции, в которых переносчиками протонов служат не молекулы воды, а частицы других веществ.

Вещества, способные как присоединять, так и отдавать протоны, называются амфолитами. Примерами амфолитов могут служить вода, гидрокарбонат-ион HCO3-.

В самой жидкой воде устанавливается протолитическое равновесие (автопротолиз воды):

![]() или

Н2О

↔ Н+

+ОН- (1.2)

или

Н2О

↔ Н+

+ОН- (1.2)

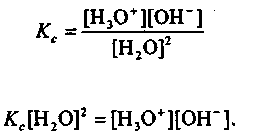

Процесс диссоциации воды описывается константой химического равновесия

(1.3)

(1.3)

При постоянной температуре константа химического равновесия постоянна: Кс = const. Концентрация воды в чистой воде также постоянна и равна 55,55 моль/л, т. е. [Н2О]2 = const. Произведение Кс[Н2О] = const =Kw. Тогда для автопротолиза воды имеем:

Kw = [Н3О+][ОН-] или Kw = [Н+][ОН-] (1.4)

Величина Kw, называется константа автопротолиза воды или ионное произведение воды. Она постоянна при постоянной температуре. При повышении температуры степень ионизации жидкой воды увеличивается и значение Kw, растет.

В растворах слабых электролитов устанавливается равновесие между ионами и непродиссоциированными молекулами.

Для диссоциации слабой одноосновной кислоты уравнение протолиза имеет вид:

HB + H2O↔B- +H3O+,

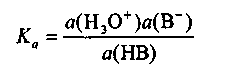

тогда истинной термодинамической константой К этого равновесия будет

![]() (1.5)

(1.5)

Так как a (Н2O) = const , тогда

(1.6)

или

(1.6)

или

![]() (1.7)

(1.7)

где все концентрации − равновесные. Здесь величина Ка называется константой кислотной диссоциации или константой кислотности.

Для многих слабых кислот числовые значения Ка очень малы, поэтому вместо величины Ка применяют силовой показатель рКа: рКа = - lg Ka (1.8)

Чем больше Ка (т. е. чем меньше рКа ), тем сильнее кислота.

Аналогично из уравнения протолиза основания в воде выводится константа основности. Для ионизации однокислотного слабого основания В в водных растворах можно записать:

![]()

Если степень ионизации основания α « 1, то за константу данного химического равновесия можно принять концентрационную константу

![]()

![]()

![]() (1.9)

(1.9)

Величина Кb называется константой диссоциации слабого однокислотного основания или просто константой основности этого основания, а величина

![]() (1.10)

(1.10)

силовым показателем константы основности.

Для воды: pKw = pKa + pKb