- •Анатомия и физиология зрительного анализатора. Зрительные функции и методы их исследования

- •Анатомия и физиология зрительного анализатора.

- ••Наружная, наиболее прочная и наименее уязвимая при заболеваниях и травмах, стенка глазницы образована

- ••Внутренняя стенка глазницы на большом протяжении образована очень тонкой костной пластинкой — lam.

- ••Нижняя стенка глазницы является одновременно и верхней стенкой верхнечелюстной пазухи. Эта стенка образована

- •У вершины в стенках глазницы имеется несколько отверстий и щелей, через которые в

- ••Нижняя глазничная щель (fissuга orbitalis inferior). Образована нижним краем большого крыла клиновидной кости

- •Эмбриогенез и общее

- ••Из мезенхимы, окружающей глазной бокал, дифференцируется сосудистая оболочка и склера. В мезенхиме, которая

- •ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО

- •Наружная оболочка

- •Роговая оболочка состоит из 5 слоев: переднего эпителия, боуменовой мембраны, стромы, десцеметовой мембраны

- •Лимб - место перехода роговой оболочки в склеру. Это полупрозрачный ободок, шириной около

- •Средняя оболочка

- ••• Зрачок - круглое отверстие в центре радужки. Благодаря изменению своего диаметра зрачок

- ••Цилиарное тело - часть сосудистой оболочки глаза, которая в виде кольца проходит между

- •Внутренняя

- ••Функциональный центр сетчатки - желтое пятно (макула), представляет собой бессосудистый участок округлой формы,

- •В сетчатке расположены 3 первых нейрона зрительного анализатора: фоторецепторы (первый нейрон)

- •Содержимое глазного яблока

- ••Хрусталик (линза) - прозрачное, бессосудистое эластичное обра- зование, имеющее форму двояковыпуклой линзы толщиной

- ••Внутриглазная жидкость продуцируется в цилиарном теле, заполняет переднюю и заднюю камеры глаза.

- •Зрительные пути

- ••Подкорковые зрительные центры расположены в наружных коленчатых телах, где заканчиваются аксоны ганглиозных клеток.

- •Кровоснабжение

- ••Отток крови из глазного яблока осуществляется по вортикозным (водоворотным) венам, передним цилиарным венам

- •Иннервация

- ••Короткие и длинные цилиарные нервы подходят к заднему полюсу глаза, прободают склеру и

- •Лимфатический отток

- •Защитный аппарат глазного яблока

- ••1 — верхнее веко — palpebra superior; вверху ограничено кожной бороздой, расположенной при

- •Схема строения век на поперечном сечении:

- ••Хрящ (tarsus) верхнего и нижнего век служит плотной основой век, образован соединительнотканной пластинкой,

- •Схема строения круговой мышцы

- ••Конъюнктива (conjunctiva)— соединительнотканная прозрачная оболочка; имеет две части: 1) конъюнктива век — tunica

- ••а — вид спереди (нижнее веко оттянуто книзу);

- •Строение и функции слёзных органов

- ••Выводные канальцы большего калибра выстланы двухслойным цилиндрическим эпителием, а меньшего калибра - однослойным

- ••Во время бодрствования человека за 16 ч добавочными слезными железками выделяется 0,5-1 мл

- ••К моменту рождения слезная жидкость почти не выделяется, так как слезная железа еще

- ••Слезный мешок располагается позади внутренней связки век в слезной ямке, образованной лобным отростком

- •В основе нормального слезоотведения лежат следующие факторы:

- •Зрительные функции и методы их исследования:

- ••Острота зрения (Visus или Vis) — способность глаза различать две точки раздельно при

- •Определение остроты зрения (визометрия). Для

- ••В нашей стране наиболее распространенным является метод определения остроты зрения по таблице Головина

- •Периферическое зрение

- ••Для применения этого метода врач должен знать границы собственного поля зрения.

- •Исследование цветового зрения

- ••В клинической практике используются полихроматические таблицы Рабкина, а также аномалоскопы — приборы, основывающиеся

- ••Таблицы профессора Е.Б. Рабкина состоят из мелких кружков одинаковой яркости, но разного цветового

- ••Оценка результатов исследования с помощью полихроматических таблиц Рабкина проводится в такой последовательности: 1.

- •Светоощущение

- •Спасибо за внимание!

•К моменту рождения слезная жидкость почти не выделяется, так как слезная железа еще недостаточно развита. У 90 % детей лишь ко 2-му месяцу жизни начинается активное слезоотделение.

•Слезная жидкость прозрачная или слегка опалесцирующая, со слабощелочной реакцией и средней относительной плотностью 1,008. Она содержит 97,8 % воды, остальную часть составляют белок, мочевина, сахар, натрий, калий, хлор, эпителиальные клетки, слизь, жир, бактериостатический фермент лизоцим.

•Слезоотводящие пути начинаются слезным ручьем. Это капиллярная щель между задним ребром нижнего века и глазным яблоком. По ручью слеза стекает к слезному озеру, расположенному у медиального угла глазной щели. На дне слезного озера имеется небольшое возвышение - слезное мясцо. В слезное озеро погружены нижняя и верхняя слезные точки. Они находятся на вершинах слезных сосочков и в норме имеют диаметр 0,25 мм. От точек берут начало нижний и верхний слезные канальцы, которые сначала идут соответственно вверх и вниз на протяжении 1,5 мм, а затем, загибаясь под прямым углом, направляются к носу и впадают в слезный мешок, чаще (до 65 %) общим устьем. На месте их впадения в мешок сверху образуется пазуха - синус Майера; имеются складки слизистой оболочки: снизу - клапан Гушке, сверху - клапан Розенмюллера. Длина слезных канальцев - 6-10 мм, просвет - 0,6 мм.

•Слезный мешок располагается позади внутренней связки век в слезной ямке, образованной лобным отростком верхней челюсти и слезной костью. Окруженный рыхлой клетчаткой и фасциальным футляром мешок на 1/3 поднимается над внутренней связкой век своим сводом, а внизу переходит в носослезный проток. Длина слезного мешка 10-12 мм, ширина - 2-3 мм. Стенки мешка состоят из эластических и вплетающихся в них мышечных волокон вековой части круговой мышцы глаза - мышцы Горнера, сокращение которой способствует присасыванию слезы.

•Носослезный проток, верхняя часть которого заключена в костный носослезный канал, проходит в латеральной стенке носа. Слизистая оболочка слезного мешка и носослезного протока нежная, имеет характер аденоидной ткани, выстлана цилиндрическим, местами мерцательным эпителием. В нижних отделах носос-

•лезного протока слизистая оболочка окружена густой венозной сетью по типу кавернозной ткани. Носослезный проток длиннее костного носослезного канала. У выхода в нос имеется складка слизистой оболочки - слезный клапан Гаснера. Открывается носослезный проток под передним концом нижней носовой раковины на расстоянии 30-35 мм от входа в полость носа в виде широкого или щелевидного отверстия. Иногда носослезный проток проходит в виде узкого канальца в слизистой оболочке носа и открывается в стороне от отверстия костного носослезного канала. Два последних варианта строения носослезного протока могут стать причиной риногенных нарушений слезоотведения. Длина носослезного протока - от 10 до 24 мм, ширина - 3- 4 мм.

В основе нормального слезоотведения лежат следующие факторы:

•капиллярное засасывание жидкости в слезные точки и слезные канальцы;

•• сокращение и расслабление круговой мышцы глаза и мышцы Горнера, создающих отрицательное капиллярное давление в слезоотводящей трубке;

•• наличие складок слизистой оболочки слезоотводящих путей, играющих роль гидравлических клапанов.

Зрительные функции и методы их исследования:

•Центральное зрение.

•Центральным зрением следует считать центральный участок видимого пространства. Основное предназначение этой функции — служить восприятию мелких предметов или их деталей (например, отдельных букв при чтении страницы книги). Это зрение является наиболее высоким и характеризуется понятием "острота зрения".

•Острота зрения (Visus или Vis) — способность глаза различать две точки раздельно при минимальном расстоянии между ними, которая зависит от особенностей строения оптической системы и световосприни- мающего аппарата глаза. Центральное зрение обеспечивают колбочки сетчатки, занимающие ее центральную ямку диаметром 0,3 мм в области желтого пятна. По мере удаления от центра острота зрения резко снижается. Это объясняется изменением плотности расположения нейроэлементов и особенностью передачи импульса. Импульс от каждой колбочки центральной ямки проходит по отдельным нервным волокнам через все отделы зрительного пути, что обеспечивает четкое восприятие каждой точки и мелких деталей предмета.

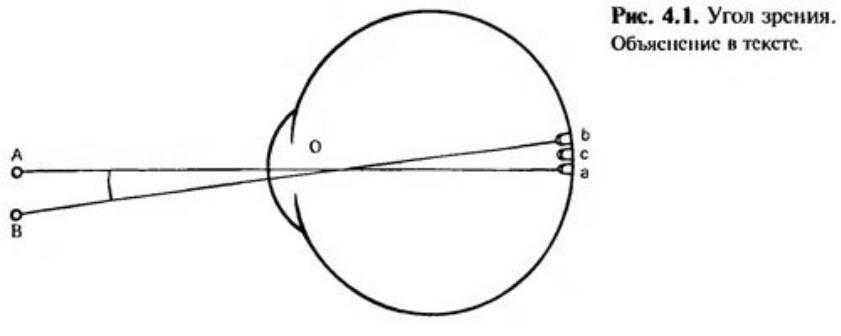

•Точки А и В (рис. 4.1) будут восприниматься раздельно при условии, если их изображения на сетчатке "b" и "а" будут разделены одной невозбужденной колбочкой "с". Это создает минимальный световой промежуток между двумя отдельно лежащими точками.

•Диаметр колбочки "с" определяет величину максимальной остроты зрения. Чем меньше диаметр колбочек, тем выше острота зрения. Изображения двух точек, если они попадут на две соседние колбочки, сольются и будут восприниматься в виде короткой линии.

•С учетом размеров глазного яблока и диаметра колбочки 0,004 мм минимальные углы аОЬ и АОВ равны Г. Этот угол, позволяющий видеть две точки раздельно, в физиологической оптике называется углом зрения, иными словами, это угол, образованный точками рассматриваемого объекта (А и В) и узловой (О) точкой глаза.

Определение остроты зрения (визометрия). Для

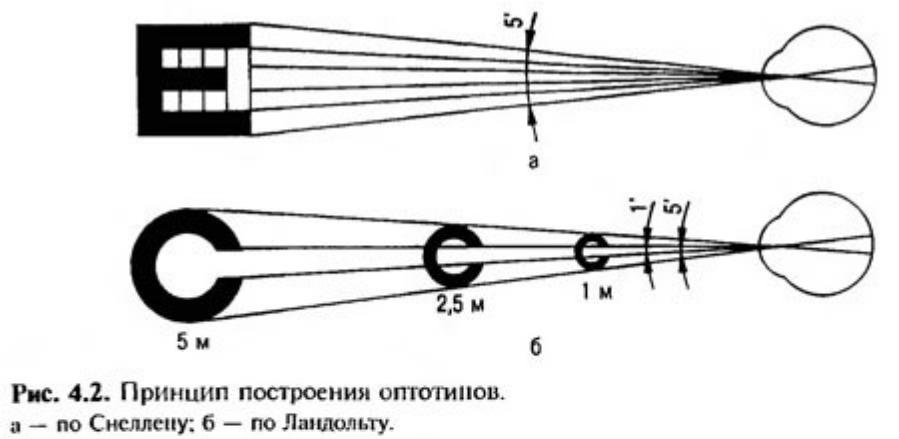

исследования остроты зрения используют специальные таблицы, содержащие буквы, цифры или значки различной величины, а для детей — рисунки (чашечка, елочка и др.). Их называют оптотипами.

Вфизиологической оптике существуют понятия минимально видимого, различимого и узнаваемого. Обследуемый должен видеть оптотип, различать его детали, узнавать представляемый знак или букву. Оптотипы можно проецировать на экран или дисплей компьютера.

Воснову создания оптотипов положено международное соглашение о величине их деталей, различаемых под углом зрения Г, тогда как весь оптотип соответствует углу зрения 5

градусов.

•В нашей стране наиболее распространенным является метод определения остроты зрения по таблице Головина — Сивцева (рис. 4.3), помешенной в аппарат Рота. Нижний край таблицы должен находиться на расстоянии 120 см от уровня пола. Пациент сидит на расстоянии 5 м от экспонируемой таблицы. Сначала определяют остроту зрения правого, затем — левого глаза. Второй глаз закрывают заслонкой.

Периферическое зрение

•обеспечивает восприятие объектов, не фиксируемое взглядом. В работе периферического зрения принимают участие палочки, которые лучше функционируют при плохом освещении (сумеречное или ночное зрение), при этом не различаются цвета и нет четкости изображения. Периферическое зрение характеризуется полем зрения и светоощущением.

•Поле зрения — это пространство, которое способен охватить взор неподвижного глаза. Если закрыть один глаз, а другим рассматривать какую-либо точку, то можно убедиться в том, что, не двигая глазом, одновременно с рассматриваемой точкой мы видим и множество других предметов в окружности этой точки. При этом окружающие ее предметы представляются менее четкими. Это происходит потому, что изображение этих предметов попадает не на центральную ямку сетчатки, а на ее периферические отделы.

Существует несколько способов исследования поля зрения. Наиболее простым, но не достаточно точным является контрольный метод.

•Для применения этого метода врач должен знать границы собственного поля зрения.

Врач усаживает больного напротив себя на расстоянии 1 м так, чтобы его глаза находились на одном уровне с глазами врача. Затем больной закрывает ладонью правой руки свой правый глаз, а врач — ладонью левой руки свой левый глаз, при этом больной должен смотреть левым глазом в правый глаз врача в течение всего периода исследования. Затем врач берет любой светлый предмет (карандаш, ручку, можно использовать указательный палец) и начинает его перемещать от периферии к центру. При появлении предмета в своем поле зрения больной должен сообщить врачу. Довести предмет нужно до центра (напротив зрачков), чтобы выяснить, нет ли дефектов (выпадений или скотом) в поле зрения пациента. Аналогично проводят манипуляцию с другим глазом. Предмет необходимо перемещать сверху — к центру, снизу — к центру, а также слева и справа — к центру. Таким образом можно обнаружить полное или почти полное выпадение половины поля зрения (гемианопсию) в результате заболеваний зрительных нервных путей и центров, а также значительное выпадение поля зрения или сужение его границ при глаукоме. Для исследования нарушений в полях зрения при заболеваниях внутренних оболочек применяют специальные приборы: периметры и кампиметры.

Для проведения исследования больного усаживают перед дугой периметра, на которой нанесены деления в градусах с наружной стороны. Неиссле-дуемый глаз пациента закрывают заслонкой. Медицинская сестра должна следить, чтобы во время исследования больной смотрел в центр дуги периметра на фиксированную точку. Объект передвигают от периферии к центру по дуге периметра и отмечают в градусах место его появления, которое определяет больной. Так же отмечаются участки исчезновения объекта (скотомы). Полученные данные регистрируются на специальных схемах.

С помощью кампиметра определяются дефекты в центральной части поля зрения и границы физиологической скотомы — проекции в поле зрения диска зрительного нерва. Величина и форма их могут меняться при различной местной и общей патологии.