- •Содержание предмета анатомии, физиологии и школьной гигиены.

- •Вопрос 3. Рефлекс – основной механизм работы нервной системы. Рефлекторная дуга.

- •Вопрос 10. Скелет человека (обзорно). Рост и развитие скелета.

- •Вопрос 10. Осевой скелет. Изгибы позвоночника и их фиксирование в онтогенезе (инд.Развитие).

- •Возрастные особенности системы кровообращения.

- •Пищеварительная система.

- •Выделительная система. Мочевыделительная система.

- •Вопрос 30. Физиологическое значение питательных веществ для детского организма.

- •Вопрос 49. Роль кожи в закаливании организма. Принципы закаливания.

Вопрос 3. Рефлекс – основной механизм работы нервной системы. Рефлекторная дуга.

Рефлекс — основная форма деятельности нервной системы. Рефлекс – это реакция организма на раздражение центральной нервной системы. При этом возбуждение нервов передается по пути, называемому рефлекторной дугой.

Термин «рефлекс» был введен в физиологию франц. ученым Рене Декартом в XVII в. Но для объяснения психической деятельности он был применен лишь в 1863 г. основоположником рус. материалистической физиологии М. И. Сеченовым. Развивая учение И. М. Сеченова, И. П. Павлов экспериментально исследовал особенности функционирования рефлекса.

Все рефлексы делятся на две группы: условные и безусловные.

Безусловные рефлексы – это врожденные реакции организма на жизненно важные раздражители (пищу, запах, вкус, опасность, и т. п.). Они не требуют каких-либо условий для своей выработки (например, рефлекс мигания, выделение слюны при виде пищи).

Безусловные рефлексы представляют собой природный запас готовых стереотипных реакций организма. Они возникли в рез-те длительного эволюционного развития данного вида животных. Безусловные рефлексы одинаковы у всех особей одного вида, это физиологический механизм инстинктов.

Условные рефлексы – это такие реакции организма, которые вырабатываются в различных жизненных условиях, возникают в ходе индивидуального развития и накопления новых навыков. Условные рефлексы формируются на базе безусловных при участии высших отделов мозга. Они не являются постоянными и исчезают с изменением условий внешней среды.

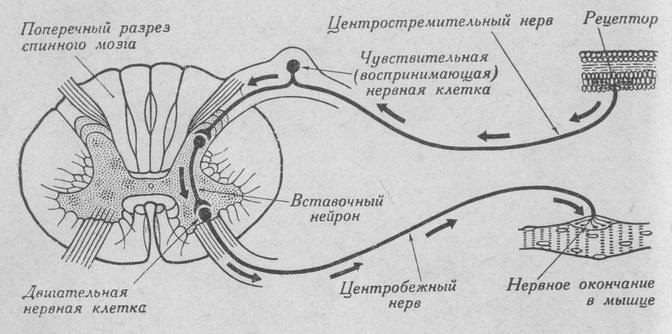

Рефлекторная дуга (нервная дуга) — путь, по которому раздражение (сигнал) от рецептора проходит к исполнительному органу. Структурную основу рефлекторной дуги образуют нейронные цепи, состоящие из рецепторных, вставочных и двигательных нейронов. Благодаря отросткам этих нейронов образуется путь, по которому исполнительному органу передаются нервные импульсы. В состав дуги входят: рецепторы, воспринимающие раздражение; чувствительные нейроны, чьи центростремительные отростки несут возбуждение к центральной нервной системе; вставочные нейроны, передающие возбуждение на двигательные нейроны, чьи центробежные двигательные нервы проводят нервные импульсы от центральной нервной системы на исполнительный орган, деятельность которого изменяется в результате рефлекса.

Д ля

осуществления рефлекса необходима

целостность всех звеньев рефлекторной

дуги.

ля

осуществления рефлекса необходима

целостность всех звеньев рефлекторной

дуги.

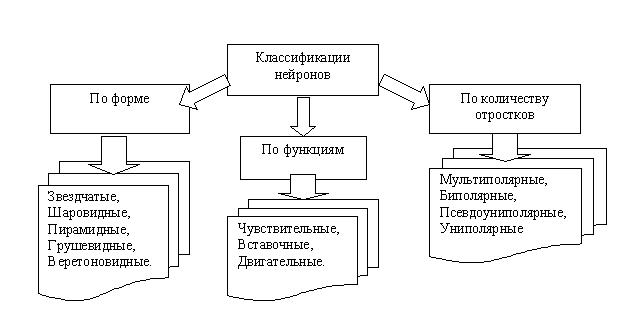

Нейрон - это главный элемент «биологического процессора», позволяющего животным приспосабливаться к окружающей среде, а человеку – еще и мыслить и чувствовать. По своему строению нейрон - высокоспециализированная клетка нервной системы, способная генерировать и проводить электрические импульсы. В процессе онтогенеза нейроны потеряли способность к размножению. Как правило, нейрон имеет звездчатую форму, благодаря чему в нём различают тело (сому) и отростки (аксон и дендриты). Аксон у нейрона всегда один, хотя он может ветвиться, образуя два и более нервных окончания, а дендритов может быть достаточно много. По форме тела можно выделить звездчатые, шаровидные, веретенообразные, пирамидные, грушевидные ит.д.

Другой, более распространенной классификацией нейронов является их разделение на группы по числу и строению отростков. В зависимости от их количества нейроны делятся на униполярные (один отростков), биполярные (два отростка) и мультиполярные (много отростков). Униполярные клетки (без дендритов), не характерны для взрослых людей, и наблюдаются только в процессе эмбриогенеза. Вместо них в организме человека имеются так называемые псевдоуниполярные клетки, у которых единственный аксон разделяется на две ветви сразу же после выхода из тела клетки. Биполярные нейроны имеют один дендрит и один аксон. Они имеются в сетчатке глаза, и передают возбуждение от фоторецепторов к ганглионарным клеткам, образующим зрительный нерв. Мультиполярные нейроны (имеющие большое количество дендритов) составляют большинство клеток нервной системы.

Размеры нейронов колеблются от 5 до 120 мкм (микрометры) и составляют в среднем 10-30 мкм. Самыми большими нервными клетками человеческого тела являются мотонейроны спинного мозга и гигантские пирамиды Беца коры больших полушарий. И те и другие клетки являются по своей природе двигательными, и их величина обусловлена необходимостью принять на себя огромное количество аксонов от других нейронов. Подсчитано, что на некоторых мотонейронах спинного мозга имеется до десяти тысяч синапсов (место контакта двух нейронов).

Т ретья

классификация нейронов - по выполняемым

функциям. Согласно этой классификации,

все нервные клетки можно разделить на

чувствительные, вставочные и двигательные.

Так как «двигательные» клетки могут

посылать приказы не только к мышцам, но

и железам, то нередко к их аксонам

применяют термин эфферентный, то есть

направляющий импульсы от центра к

периферии. Тогда чувствительные клетки

будут называться афферентными (по

которым нервные импульсы движутся от

периферии к центру).

ретья

классификация нейронов - по выполняемым

функциям. Согласно этой классификации,

все нервные клетки можно разделить на

чувствительные, вставочные и двигательные.

Так как «двигательные» клетки могут

посылать приказы не только к мышцам, но

и железам, то нередко к их аксонам

применяют термин эфферентный, то есть

направляющий импульсы от центра к

периферии. Тогда чувствительные клетки

будут называться афферентными (по

которым нервные импульсы движутся от

периферии к центру).

Особенности безусловных рефлексов. Условные рефлексы и их образование. Торможение условных рефлексов. Безусловные рефлексы осуществляются в ответ на адекватные раздражения, приложенные к определенному рецептивному полю. Условные рефлексы могут образоваться на любые воспринимаемые организмом раздражения любого рецептивного поля. Условные рефлексы являются преимущественно функцией коры большого мозга. Безусловные рефлексы могут осуществляться на уровне спинного мозга и мозгового ствола. Условные рефлексы вырабатываются на базе безусловных. Для образования условного рефлекса необходимо сочетание во времени какого-либо изменения окружающей среды (или внутреннего состояния организма ), воспринятого корой полушарий большого мозга, с осуществлением того или иного безусловного рефлекса. Внутреннее торможение — форма торможения условного рефлекса, возникающее при неподкреплении условных раздражителей безусловными. Условное торможение является приобретенным свойством и вырабатывается в процессе онтогенеза. Условное торможение является центральным торможением и ослабевает с возрастом. Внешнее торможение — торможение условного рефлекса, возникающее под действием безусловных рефлексов (например, ориентировочного рефлекса). И. П. Павлов относил безусловное торможение к врожденным свойствам нервной системы, то есть безусловное торможение является формой центрального торможения.

Учение о доминанте. Доминанта — устойчивый очаг повышенной возбудимости нервных центров, при котором возбуждения, приходящие в центр, служат усилению возбуждения в очаге, тогда как в остальной части нервной системы широко наблюдаются явления торможения. Во все моменты жизнедеятельности создаются условия, при которых выполнение какой-либо функции становится более важным, чем выполнение других функций. Выполнение данной функции подавляет другие функции.

Доминанта — комплекс определённых симптомов во всём организме — и в мышцах, и в секреторной работе, и в сосудистой деятельности. Доминанта способна трансформироваться в любое «индивидуальное психическое содержание». Однако доминанта не является прерогативой коры головного мозга, это общее свойство всей центральной нервной системы. Доминанта служила тем самым фактором, который интегрирует ощущения в целую картинку. Она определяет направленность человеческого восприятия.

Опорно-двигательная система. Опорно-двигательная система — комплекс структур, образующих каркас, придающий форму организму, дающий ему опору, обеспечивающий защиту внутренних органов и возможность передвижения в пространстве.

Двигательный аппарат человека — это самодвижущийся механизм, состоящий из 400 мышц, 206 костей, нескольких сотен сухожилий. Существует три вида костей: трубчатые, губчатые и плоские. Трубчатые образуют кости нижних и верхних конечностей. Губчатые - тела позвонков, грудину, запястья, предплюсну и мелкие кости кисти и стопы. А плоские - кости черепа, лопатки и тазовые кости.

Функции двигательного аппарат: - опорная — фиксация мышц и внутренних органов; - защитная — защита жизненно важных органов; - двигательная — обеспечение простых движений, двигательных действий и двигательной деятельности; - рессорная — смягчение толчков и сотрясений; - биологическая - участие в обеспечении жизненно важных процессов, такие как минеральный обмен, кровообращение, кроветворение и другие; - кроветворная - система органов организма, отвечающих за постоянство состава крови.

Двигательная функция возможна только при условии взаимодействия костей и мышц скелета, потому что мышцы приводят в движение костные рычаги. Большинство костей скелета соединено подвижно с помощью суставов. Одним концом мышца прикрепляется к одной кости, образуя сустав, другим концом — к другой кости. При сокращении мышца приводит кости в движение. Благодаря мышцам противоположного действия кости могут не только совершать те или иные движения, но и фиксироваться относительно друг друга.

Кости и мышцы принимают участие в обмене веществ, в частности в обмене железо кальция и фосфора.