- •71. Схема проведения, достоинства и недостатки рентгено-абсорбционного анализа.

- •72. Физические основы молекулярной спектроскопии поглощения уф- и видимого диапазона.

- •72. Физические основы молекулярной спектроскопии поглощения уф- и видимого диапазона.

- •73. Хромофорные и ауксохромные группы. Гипсохромный и батохромный сдвиги. Гипо- и гиперхромный эффекты

- •74. Вид и основные характеристики молекулярных спектров поглощения уф- и видимого диапазона.

- •76. Основные положения количественного фотометрического анализа.

- •77.Типы отклонений закона светопоглощения от линейности и их причины.

- •78.Метод Фирордта.

- •79.Метод Аллена.

- •80.Аналитические применения фотометрии.

- •81.Физические основы ик-спектроскопии. Типы колебаний в молекулах. Зависимость положения спектральной полосы поглощения от типа колебаний, вида атомов и др. Особенностей строения молекул.

- •82. Скелетные колебания и колебания характеристических групп.

- •83.Типичный вид ик - спектра сложного органического вещества. Основные характеристики ик - спектров.

- •84.Подготовка образцов в ик - спектроскопии.

- •85.Особенности конструкции ик - спектрометров.

- •86. Порядок идентификации веществ по их ик- спектрам.

- •87.Использование ик-спектроскопии для определения молекулярной структуры неизвестного вещества.

- •88.Использование ик-спектроскопии для количественного анализа и анализа смеси веществ.

- •89.Физические основы люминесцентного метода. Виды люминесценции и способы ее возбуждения.

- •90. Схема возбуждения и эмиссии люминесцентного излучения.

- •91. Взаимосвязь спектров поглощения и люминесценции. Правило Стокса, закон Стокса-Ломмеля.

- •92. Квантовый и энергетический выход люминесценции. Закон Вавилова.

- •93 Вид спектров люминесценции и их основные характеристики.

- •94. Зависимость интенсивности люминесценции от конц. Люминесцируемого вещества, температуры, рН, примесей.

- •95. Гашение флуоресценции

- •96.Прямой флуоресцентный анализ.

- •97. Косвенный флуоресцентный анализ.

- •98.Аппаратура и практическое применение люминесцентного анализа.

- •99. Схема и принцип действия фотометра люминесцентного.

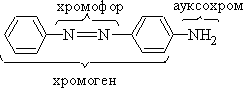

73. Хромофорные и ауксохромные группы. Гипсохромный и батохромный сдвиги. Гипо- и гиперхромный эффекты

В обычных условиях спектры имеют диффузный характер, что ограничивает их применение веществами, имеющими хромофорные группы (ароматические циклы, кратные связи и т. п.). Эти спектры позволяют устанавливать наличие тех или иных групп в молекуле, то есть осуществлять групповой анализ, изучать влияние заместителей на электронные спектры и строение молекул, исследовать таутомерию и другие превращения.

Хромофоры – это функциональные группы, которые поглощают электромагнитное излучение независимо от того, возникает при этом окраска или нет. Так, карбонильная группа C=O является хромофором, поглощающим в области 280 нм, в то же время кетоны, содержащие С=0 – бесцветные вещества. Хромофоры – группировки атомов, содержащие p-электроны или свободные электронные пары гетероатомов, которые дают свои, характеристические линии поглощения в УФ-области спектра

Ауксохромы – это функциональные группы, например, –ОН, –ОR, –NH2, и другие, которые, вступая в сопряжение с хромофором за счет своих неподеленных электронов, становятся частью нового, более протяженного хромофора.

Хромофорно-ауксохромная теория. В 1868 г. немецкие химики Гребе и Либерманн подтвердили и развили идеи Бутлерова о связи ненасыщенности органических соединений с их окраской. В 1876 г. русский ученый П.П. Алексеев отмечал, что интенсивно окрашенные соединения наряду с ненасыщенными группами должны содержать и такие заместители, как гидрокси- и аминогруппы. Эти идеи получили законченное выражение в хромофорно-ауксохромной теории цветности, сформулированной в 1876 г. немецким ученым О. Виттом. Согласно этой теории, причиной окраски органических соединений является присутствие в их молекулах ненасыщенных: нитро- (–NO2), нитрозо- (–N=O), карбонильной (–C(О)–), азо- (–N=N–), виниленовой (–CH=CH–) и др. Эти группы были названы хромофорными группами, или хромофорами, т. е. носителями цветности (от греч. слов «хрома» — цвет, «форео» — ношу). Окрашенные соединения, содержащие хромофоры, были названы хромогенами. Эти соединения еще не являются красителями, т. к. обладают неинтенсивной окраской и не имеют сродства к волокнам. Для превращения хромогена в краситель в его молекулу необходимо ввести ауксохромные группы, или ауксохромы — усилители цветности (от греч. слова «ауксо» — увеличиваю). К ауксохромам относятся группы: гидрокси-(–OH), амино-(–NH2), меркапто-(–SH) и др.

Схема красителя

по О. Витту:

Схема красителя

по О. Витту:

Хромофорно-ауксохромная теория цветности оказала большое влияние на развитие химии красителей, позволила предсказать возможность синтеза большого числа новых окрашенных соединений и систематизировать их. На основе этой теории была создана классификация красителей (по типу хромофор).

В некоторых случаях на интенсивность и положение полосы поглощения влияет природа растворителя или окружение хромофора, причем в результате полоса может сдвигаться как в длинноволновую, так и в коротковолновую область.

а) Батохромный сдвиг (или красный сдвиг) – в сторону длинных волн. Такой сдвиг могут вызывать, например, алкильные группы, расположенные по соседству с хромофором;

б) Гипсохромный сдвиг (или синий) – в сторону коротких волн;

в) Гиперхромный эффект – повышение интенсивности поглощения;

г) Гипохромный эффект – понижение интенсивности поглощения.

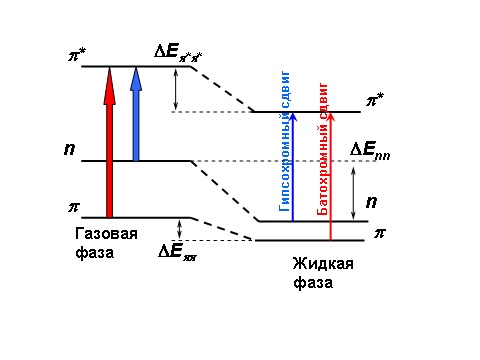

Гипсохромный и батохромный сдвиги

При переходе из газовой фазы в жидкую, или изменении полярности растворителя, энергия основного и возбужденного электронных состояний молекулы изменяется. Это также приводит к гипсо- или батохромным сдвигам полос поглощения для n → π* и π → π* переходов, т.е. оказывают влияние на разность энергий между электронными состояниями

гипсохромный— изменение (так наз. «повышение») окраски органических соединений при измененииих химического состава в направлении от зеленого к желтому.

батохромный — изменение (так наз. «углубление») окраски органических соединений при изменении их химического состава: от желтого через оранжевый, красный, фиолетовый, синий, голубой к зелёному.

Гипо- и гиперхромный эффекты

Если в результате конформационного изменения интенсивность поглощения уменьшается, то это явление называется гипохромным эффектом (гипохромизмом), а если, напротив, интенсивность поглощения увеличивается, то это называется гиперхромным эффектом (гиперхромизмом). Эти эффекты, подобно круговому дихроизму и дисперсии оптического вращения, отражают изменения в конформации биополимеров и чрезвычайно широко используются для изучения механизмов биологических процессов. В настоящее время гипохромная теория, представляющая собой теоретическое обоснование гипохромного эффекта на основе электронного состояния молекулы биополимера, достаточно хорошо развита. Гипохромный эффект, сопровождающий изменение структуры биополимера, проявляется в спектрах поглощения в широкой области длин волн. Изменение интенсивности поглощения весьма значительно, и экспериментальное определение гипохромного сдвига не требует какой-либо специальной аппаратуры.