- •1.1. Термины и определения электрики

- •1.2. Потребители электрической энергии

- •1.3. Уровни (ступени) системы электроснабжения

- •1.4. Основные требования к системам электроснабжения

- •1.5. Системное описание электрического хозяйства

- •2.1. Характерные электроприемники

- •2.2. Параметры электропотребления и расчетные коэффициенты

- •2.3. Формализуемые методы расчета электрических нагрузок

- •2.4. Определение электрических нагрузок комплексным методом

- •2.5. Пользование электрической энергией

- •3.1. Схемы присоединения и выбор питающих напряжений

- •3.2. Определение заводских источников питания и построение схемы электроснабжения

- •3.3. Надежность электроснабжения потребителей

- •3.4. Выбор места расположения источников питания

- •4.1. Исходные данные и выбор схемы гпп

- •4.2. Выбор и использование силовых трансформаторов

- •4.3. Схемы блочных подстанций пятого уровня

- •4.4. Схемы печных и нетиповых подстанций

- •4.5. Компоновки открытых и закрытых распределительных устройств (подстанций)

- •5.1. Цеховые подстанции третьего уровня системы электроснабжения

- •5.2. Выбор трансформаторов для цеховых подстанций

- •5.3. Размещение подстанций зур и распределительных устройств 2ур

- •5.4. Преобразовательные установки и подстанции

- •6.1. Общие сведения о способах канализации

- •6.2. Воздушные линии

- •6.3. Кабельные линии

- •6.4. Кабельная канализация

- •6.5. Токопроводы

- •7.1. Короткое замыкание в симметричной трехфазной цепи промышленного предприятия

- •7.2. Вычисление значений токов короткого замыкания в электроустановках свыше 1 кВ

- •7.3. Короткое замыкание в сетях напряжением до 1 кВ

- •8.1. Выбор аппаратов по номинальным параметрам

- •8.2. Выбор высоковольтных выключателей (ячеек)

- •8.3. Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей

- •8.4. Выбор выключателей нагрузки и предохранителей

- •8.5. Выбор реакторов

- •8.6. Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения

- •8.7. Проверка токоведущих устройств на термическую и динамическую стойкость

- •9.1. Общая характеристика асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором

- •9.2. Пуск и самозапуск асинхронных электродвигателей

- •9.3. Общая характеристика синхронных электродвигателей

- •9.4. Пуск и самозапуск синхронных электродвигателей

- •10.1. Показатели качества электроэнергии и их нормирование

- •10.2. Измерение и расчет параметров качества электроэнергии

- •10.3. Регулирование напряжения

- •10.4. Симметрирование нагрузок

- •11.1. Реактивная мощность в системах электроснабжения

- •11.2. Технические характеристики источников реактивной мощности

- •11.3. Экономические характеристики источников и затраты на передачу реактивной мощности

- •11.4. Оптимизация компенсации реактивной мощности

- •11.5. Выбор компенсирующих устройств на основе нормативных документов

- •12.1. Классификация электротехнических установок относительно мер электробезопасности

- •12.2. Заземляющие устройства

- •12.3. Расчет заземляющих устройств

- •12.4. Расчет молниезащитных устройств зданий и сооружений

- •13.1. Виды учета электроэнергии

- •13.2. Технические средства учета и контроля расхода электроэнергии

- •13.3. Регулирование электропотребления предприятий

- •13.4. Электробалансы на промышленных предприятиях

- •13.5. Экономия электроэнергии в промышленности

- •14.1. Проектирование как форма инженерной деятельности

- •14.2. Стадии проектирования и состав документации электрической части

- •14.3. Принципы создания системы автоматизированного проектирования электрической части сапр-электро

- •14.4. Задачи и структура сапр-Электро различных стадий проектирования

- •1. Электроснабжение

- •2. Силовое электрооборудование и освещение

- •15.1. Методика определения технико-экономической эффективности капитальных вложений

- •15.2. Стоимость элементов систем электроснабжения

- •15.3. Технико-экономические расчеты при реконструкции

- •15.4. Учет фактора времени в технико-экономических расчетах

- •15.5. Определение экономической эффективности использования систем автоматизированного проектирования

- •16.1. Принципы организации управления системами электрики

- •16.2. Организация эксплуатации и ремонта системы электроснабжения

- •16.3. Организация электроремонта силового электрооборудования

- •16.4. Определение численности электротехнического персонала

- •16.5. Оптимизация структуры оборудования, образующего электрическое хозяйство

8.7. Проверка токоведущих устройств на термическую и динамическую стойкость

Кабели и шины выбирают по номинальным параметрам (току и напряжению) и проверяют на термическую и динамическую стойкость при КЗ. Поскольку процесс КЗ кратковременный, то можно считать, что все тепло, выделяемое в проводнике кабеля, идет на его нагрев. Температура нагрева кабеля определяется его удельным сопротивлением, теплоемкостью, рабочей температурой. Температура нагрева кабеля в нормальном рабочем режиме

![]()

где tо - температура окружающей среды (почвы); tДОП - допустимая температура при нормальном режиме, принимаемая равной 60 °С; IДОП — допустимый ток для выбранного сечения.

Максимально допустимые кратковременные превышения температуры при КЗ для силовых кабелей принимаются: с бумажной пропитанной изоляцией до 10 кВ с медными и алюминиевыми жилами — 200 °С; то же на напряжении 20—35 кВ с медными жилами — 175 °С.

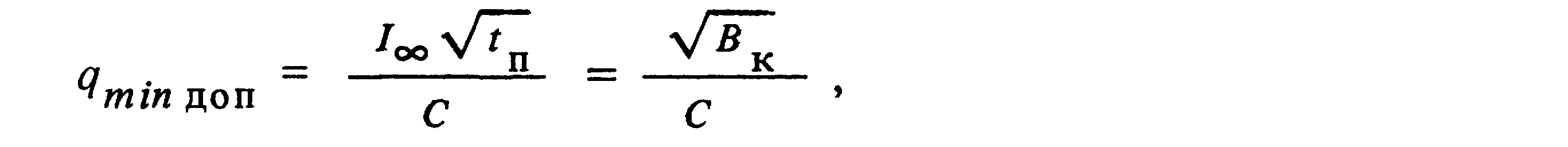

Проверка сечения кабеля на термическую стойкость к токам КЗ проводится по выражению

где Вк — тепловой импульс; С = АКОН - Анач - коэффициент, соответствующий разности выделенного тепла в проводнике после короткого замыкания и до него. Для кабелей напряжением 6—10 кВ с бумажной изоляцией и медными жилами С = 141, с алюминиевыми жилами С = 85; для кабелей с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией с медными жилами С = 123, с алюминиевыми жилами С = 15.

Приведенное время tп , соответствующее сумме приведенного времени для периодической и апериодической слагаемых тока, может определяться по кривым, связывающим действительное время отключения tД = tоткл токоведущих частей и " = I"/I — отношение начального сверхпереходного тока к установившемуся току в месте КЗ. Учитывая особенности сетей электроснабжения 6УР—4УР, заключающиеся в возможности принять I" = I, " = 1, считают tд = tп = tоткл.

При КЗ по токоведущим частям проходят токи переходного режима, вызывая сложные динамические усилия в шинных конструкциях и аппаратах электрических установок. Усилия, действующие на жесткие шины и изоляторы, рассчитываются по наибольшему мгновенному значению тока трехфазного КЗ iy. При этом определяется максимальное усилие F на шинную конструкцию без учета механических колебаний, но с учетом расстояния l между изоляторами шинной конструкции и расстояния между фазами а .

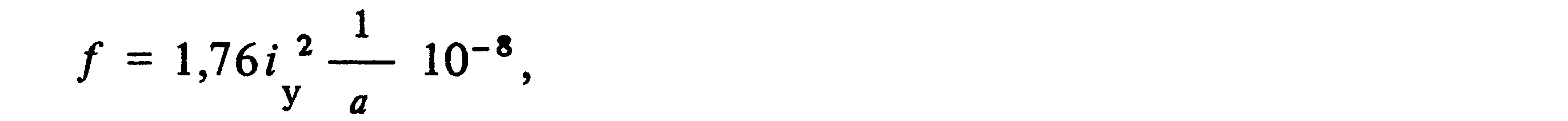

Наибольшее электродинамическое усилие на единицу длины, кг/см,

где а — расстояние между проводами, см.

Изгибающий момент (при числе пролетов больше двух), кг • см,

где l — расстояние между опорными изоляторами, см.

Сила, действующая на опорный изолятор, кг.

![]()

Допускаемые нагрузки на опорные изоляторы: типа ОА — 225 кг; типа ОБ - 450 кг.

Напряженге, возникающее в металле, кг/см2

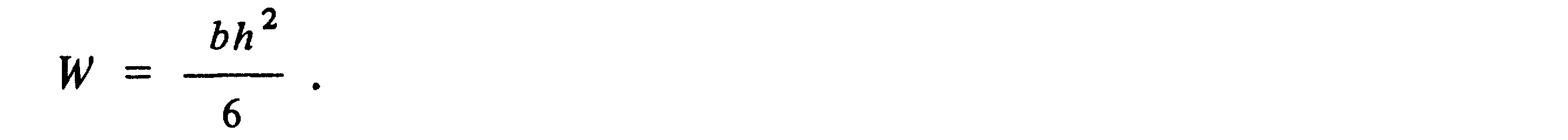

где W — момент сопротивления, см3.

Для шин, установленных на ребро, момент, см3,

где b, h — размеры шины.

Для шин, установленных плашмя, момент, см3 (b — меньший размер)

Допускаемые напряжения, кг/ см2: для меди МТ — 1400, для алюминия AT - 700, для алюминия АТТ - 900, для стали - 1600.

В многополосных шинах кроме усилия между фазами возникает усилие между полосами, расчет в этом случае усложняется.

Электродинамические усилия в токоведущих частях выключателей, разъединителей и других аппаратов сложны и трудно поддаются расчету, поэтому заводы-изготовители указывают допустимый через аппарат предельный сквозной ток КЗ (амплитудное значение) Iном.дин , который не должен быть меньше найденного в расчете ударного тока iy при трехфазном КЗ .

Вопросы для самопроверки

1. Рассмотрите принципы выбора аппаратов по номинальным параметрам совместно с техническими условиями энергосистем и требованиями потребителей.

2. Свяжите выбор высоковольтных выключателей с номинальными параметрами, задаваемыми заводами-изготовителями, и расчетными величинами возможных режимов электрических сетей предприятия, включая режим КЗ.

3. Нужна ли проверка аппаратов на термическую стойкость? Если да, то, в каких аппаратах?

4. Как влияет проверка кабелей на термическую стойкость на выбор сечения к трансформаторам ЗУР и на сечения распределительных сетей 10 кВ?

5. Оцените величину и необходимость подпитки со стороны АД и СД при определении величины токов КЗ.

6. Выберите разъединители и выключатели нагрузки для нескольких ГПП, приведенных на рис. 1.2, ограничивая КЗ трансформатором районной подстанции.

7. Сравните область и особенности выбора предохранителей в сетях выше 1 кВ с защитой, выполненной на коммутационных аппаратах.

8. Какое сопротивление реактора, установленного за трансформатором 63 MB • А, следует принять, чтобы токи КЗ снизить до уровня токов КЗ за трансформатором 40 MB • А?

9. Определите максимальное количество приборов, которые могут быть присоединены к выбранному трансформатору тока.

10. Выберите трансформатор напряжения для одной из секций РУ (рис. 1.3).

11. Для расстояний между шинами и между изоляторами, приняты ми заводами-изготовителями для стандартных ячеек КРУ, проверьте токоведущие устройства на динамическую стойкость.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПУСК И САМОЗАПУСК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ