- •И.Ф. Гарбуз, в.С. Леонтьев, е.Л. Коляда военная, экстремальная токсикология, медицинская защита от химических, радиоактивных и биологических поражений

- •История развития токсикологии

- •Современное состояние и перспективы развития военной и экстремальной токсикологии

- •Предмет, цель, задачи и структура токсикологии

- •Цель и задачи токсикологии

- •Структура токсикологии

- •Токсический процесс

- •Интоксикация (отравление)

- •Медико-тактическая классификация очагов ахов

- •Химическая обстановка

- •Токсикокинетика

- •Токсикодинамика

- •Токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее количество активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во взаимодействие с токсикантом;

- •Экзотоксический шок и токсикогенный коллапс

- •Общие принципы оказания медицинской помощи пораженным ов и ахов

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества нервно-паралитического действия

- •Особенности холинергической передачи нервного импульса

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества кожно-нарывного действия

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества общеядовитого действия

- •Синильная кислота

- •Окись углерода

- •Нитробензол

- •Сероводород

- •Динитро-орто-крезол

- •Акрилонитрил

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества удушающего действия

- •Фосген, дифосген

- •Механизм возникновения и развития токсического отека легких.

- •Хлорпикрин

- •Гидразин

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества раздражающего действия

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества психомиметического (психодислептического) действия.

- •Вещество bz.

- •Диэтиламид лизергиновой кислоты (длк).

- •Основные проявления интоксикации длк у человека (Rothlin)

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества цитотоксического действия

- •Бромистый метил.

- •Диоксин.

- •Окись этилена.

- •Ядовитые технические жидкости.

- •Этиленгликоль.

- •Острые отравления хлорированными углеводородами.

- •Метиловый спирт.

- •Этанол.

- •Тетраэтилсвинец.

- •Дихлорэтан.

- •Физиология дыхания

- •Гипоксия при острых отравлениях.

- •Кислородная терапия при патологических состояниях. Табельна кислородная аппаратура.

- •Методы искусственной вентиляции легких.

- •Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- •Средства защиты органов дыхания.

- •Средства защиты кожи.

- •Коллективные средства защиты.

- •Медицинские средства защиты.

- •Острые радиационные поражения.

- •Возможная структура сан. Потерь при ядерном взрыве мощностью 20 Кт.

- •Мтх очагов при применении яо (ю.М. Полумисков, и.В. Воронцов, 1980).

- •Острая лучевая болезнь.

- •Механизм возникновения и развития лучевых поражений.

- •Действие ии на нуклеиновые кислоты, белки, жиры и углеводы.

- •Влияние ии на обмен веществ и биоэнергетику клетки.

- •Действие ии на нервную систему и железы внутренней секреции.

- •Механизмы развития важнейших радиационных синдромов.

- •Клиническая характеристика острой лучевой болезни от внешнего облучения.

- •Классификация острой лучевой болезни.

- •Характеристика олб I степени.

- •Характеристика олб III степени.

- •Характеристика олб IV степени.

- •Особенности биологического действия нейтронов.

- •Биологическая дозиметрия.

- •Профилактика и принципы лечения острой лучевой болезни.

- •Характеристика средств и методов профилактики лучевых поражений, применяемых в войсках.

- •Классификация и механизмы действия радиопротекторов.

- •Профилактика лучевых поражений при внутреннем заражении.

- •Принципы лечения олб

- •Профилактика и лечение первичной реакции.

- •Лечение основных синдромов.

- •Радиационная и химическая разведка в частях и подразделениях медицинской службы.

- •Организация и средства проведения специальной обработки.

- •Предельно допустимые значения степени загрязнения радиоактивными веществами поверхностей различных объектов

- •Состав, назначение и способы применения дегазирующих и дезактивирующих растворов и рецептур

- •Частичная специальная обработка.

- •Полная специальная обработка. Организация работы отделения специальной обработки (осо).

- •Способы дегазации основных видов медицинского имущества.

- •Способы дезактивации основных видов медицинского имущества.

- •Литература

- •Оглавление

Острая лучевая болезнь.

Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – общее заболевание организма, вызванное кратковременным или фракционированным облучением всего организма или большей его части ионизирующим излучением значительной мощности.

При действии войск в зонах радиоактивного загрязнения – на следе радиоактивного облака радиационные поражения составят значительную часть санитарных потерь.

При применении боеприпасов среднего калибра санитарные потери от радиационных поражений могут составлять 10‑15% от всех пораженных, а малых и сверхмалых калибров, нейтронных боеприпасов этот процент может возрасти до 80% и более. Источником облучения личного состава войск ионизирующими излучениями могут являться и аварии на ядерных реакторах с выбросом в атмосферу больших количеств радиоактивных веществ. Роль и значение военно‑медицинской службы в этих условиях неизменно возрастут.

Военный врач в современных условиях должен хорошо знать поражающее действие радиационных факторов ядерного взрыва и радионуклидов, при разрушении ядерных энергетических установок, на личный состав, понимать сущность возникающих патологических процессов в организме и уметь распознавать их. Эти знания должны послужить основой в практической деятельности врача при организации и проведении им профилактических и лечебно‑эвакуационных мероприятий среди личного состава.

Механизм возникновения и развития лучевых поражений.

В настоящее время следует считать установленным, что лучевая патология развивается в результате первичных и вторичных механизмов поражения клеток и тканей организма.

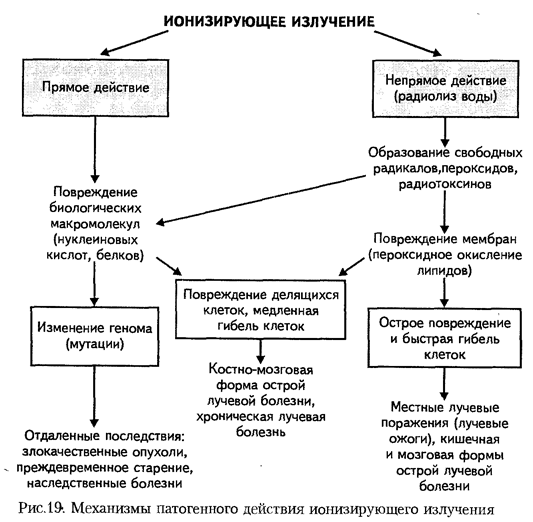

Первичные механизмы действия ионизирующих излучений (ИИ) реализуется двумя путями: прямым и непрямым.

При прямом действии происходит поглощение энергии непосредственно веществом биосубстрата с ионизацией или возбуждением его атомов. Эффект ионизации сводится к потере атомами биомолекул одного или нескольких электронов. Возбужденное состояние характеризуется переходом электронов на более высокий энергетический уровень, в результате чего такие атомы пребывают в неустойчивом состоянии и легко диссоциируют с образованием свободных радикалов. Все эти изменения могут привести к разрыву связей, окислению химических групп и образованию «сшивок» между молекулами биосубстрата, в результате чего нарушается его биологическая активность.

Непрямое (косвенное или опосредованное) действие ИИ предполагает первоначальное образование химически активных агентов, способных передавать энергию ИИ молекулам биосубстрата. При воздействии первичных реагентов на молекулы воды и липиды могут образовываться перекисные радикалы и продукты радиационного окисления липидов, способные вызывать повреждения молекул.

Механизмы действия ионизирующей радиации.

Доля повреждающего эффекта за счет прямого и косвенного действия ИИ в различных тканях, клетках и даже субклеточных образованиях неодинакова, поскольку содержание воды в различных структурах может быть неодинаковым. В «плотноупакованных « структурах, практически не содержащих воду (например, таких, как хромосомы), будет преобладать прямой механизм повреждающего действия ИИ. В растворах и высокогидратированных системах ведущая роль принадлежит косвенному действию. На долю прямого действия может приходится от 30 до 60% поражающего эффекта излучений.

При облучении высокими дозами ИИ, первичные механизмы вызывают структурные нарушения в любых биомолекулах. В случае облучения в относительно невысоких дозах, но способных вызывать развитие ОЛБ у человека, в первую очередь повреждаются нуклеиновые кислоты, белки, липопротеиды, полимерные соединения углеводов. В первые часы и сутки после облучения эти изменения наиболее выражены в высокорадиопоражаемых клетках и тканях, таких как: лимфоидная, миелоидная, герментативный, кишечный, и покровный эпителий, секреторные клетки пищеварительных желез и эндокринных органов. В дальнейшем, с подключением вторичных механизмов поражаются соединительная, хрящевая, костная и нервная ткани.

Глубокие структурно‑метаболические нарушения в тканях, вызванные первичными механизмами ИИ, приводят к накоплению перекисей, разрушению лизосом, что вызывает активацию и освобождение гидролитических ферментов, активируется протеолиз, фенолиз, липолиз, усиливаются окислительные процессы, что ведет к выработке вторичных радиотоксинов – белковой природы, вторичных липидных радиотоксинов, гистамина и др.

В крови возрастает количество токсических веществ, что формирует лучевой токсический эффект.

Радиопоражаемость тканей описана французскими учеными Бергонье и Трибондо в 1906г. Закон гласит – радиопоражаемость тканей определяется степенью дифференцировки клеток и их митотической активностью. При этом, чем менее дифференцирована клетка (стволовая) и чем выше ее митотическая активность, тем выше ее радиопоражаемость. И наоборот – чем более дифференцирована клетка и меньше ее митотическая активность, тем более клетка радиорезистентна.

Важную роль в поражающем действии ИИ играет кислород, вернее так называемый «кислородный эффект». Под его влиянием повышается поражение макромалекул и биологических систем при их облучении. Это происходит вследствие взаимодействия кислорода с радикалами биомолекул с последующим образованием новых перекисных радикалов, которые вызывают поражение тканей относящиеся к числу необратимых структурных изменений.

Итак, подводя итог современных взглядов на механизм биологического действия ИИ мы можем как бы поэтапно просмотреть как в облученной клетке развиваются структурно‑метаболические процессы. Первоначально происходит дискретное поглощение биосубстратом энергии ИИ и возникновение в клетке возбужденных, ионизированных молекул и свободных радикалов, обладающих высокой окисляющей способностью. Второй этап характеризуется развитием радиационно‑химических реакций, в которых участвуют не только первичные свободные радикалы, но и вновь образующиеся, и более стойкие биологически активные продукты окисления. На третьем этапе ведущая роль принадлежит биохимическим процессам: ингибированию биосинтеза ДНК, активации реакций ферментативного окисления и патологического разрушения биосубстрата, образованию вторичных радиотоксинов перекисной, хиноидной и другой природы. На четвертом этапе включаются с одной стороны реакции усиливающие повреждение генома, а с другой – механизмы, обеспечивающие репарацию его дефектов. Соотношения этих процессов в конечном итоге и определяет характер структурных изменений в клетке и судьбу ее в целом. Если процессы репарации не обеспеыивают восстановление дефектов, развивается радиационное поражение (образование аббераций, некроз и лизис ядер, интерфазная и репродуктивная гибель клеток).

Клеточные механизмы развития радиационных синдромов.

Различают два основных механизма гибели клеток – интерфазная и репродуктивная гибель.

Интерфазная гибель развивается в результате активации и высвобождения из лизосом значительного количества гидролитических ферментов с последующим повреждением органелл и цитолизом клеток.

Репродуктивная гибель происходит в процессе превого или второго послелучевого митоза, либо сразу после них в результате необратимых нарушений структуры хромосом после воздействия ИИ и поражения клеточных структур радиотоксинами.