- •И.Ф. Гарбуз, в.С. Леонтьев, е.Л. Коляда военная, экстремальная токсикология, медицинская защита от химических, радиоактивных и биологических поражений

- •История развития токсикологии

- •Современное состояние и перспективы развития военной и экстремальной токсикологии

- •Предмет, цель, задачи и структура токсикологии

- •Цель и задачи токсикологии

- •Структура токсикологии

- •Токсический процесс

- •Интоксикация (отравление)

- •Медико-тактическая классификация очагов ахов

- •Химическая обстановка

- •Токсикокинетика

- •Токсикодинамика

- •Токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее количество активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во взаимодействие с токсикантом;

- •Экзотоксический шок и токсикогенный коллапс

- •Общие принципы оказания медицинской помощи пораженным ов и ахов

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества нервно-паралитического действия

- •Особенности холинергической передачи нервного импульса

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества кожно-нарывного действия

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества общеядовитого действия

- •Синильная кислота

- •Окись углерода

- •Нитробензол

- •Сероводород

- •Динитро-орто-крезол

- •Акрилонитрил

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества удушающего действия

- •Фосген, дифосген

- •Механизм возникновения и развития токсического отека легких.

- •Хлорпикрин

- •Гидразин

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества раздражающего действия

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества психомиметического (психодислептического) действия.

- •Вещество bz.

- •Диэтиламид лизергиновой кислоты (длк).

- •Основные проявления интоксикации длк у человека (Rothlin)

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества цитотоксического действия

- •Бромистый метил.

- •Диоксин.

- •Окись этилена.

- •Ядовитые технические жидкости.

- •Этиленгликоль.

- •Острые отравления хлорированными углеводородами.

- •Метиловый спирт.

- •Этанол.

- •Тетраэтилсвинец.

- •Дихлорэтан.

- •Физиология дыхания

- •Гипоксия при острых отравлениях.

- •Кислородная терапия при патологических состояниях. Табельна кислородная аппаратура.

- •Методы искусственной вентиляции легких.

- •Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- •Средства защиты органов дыхания.

- •Средства защиты кожи.

- •Коллективные средства защиты.

- •Медицинские средства защиты.

- •Острые радиационные поражения.

- •Возможная структура сан. Потерь при ядерном взрыве мощностью 20 Кт.

- •Мтх очагов при применении яо (ю.М. Полумисков, и.В. Воронцов, 1980).

- •Острая лучевая болезнь.

- •Механизм возникновения и развития лучевых поражений.

- •Действие ии на нуклеиновые кислоты, белки, жиры и углеводы.

- •Влияние ии на обмен веществ и биоэнергетику клетки.

- •Действие ии на нервную систему и железы внутренней секреции.

- •Механизмы развития важнейших радиационных синдромов.

- •Клиническая характеристика острой лучевой болезни от внешнего облучения.

- •Классификация острой лучевой болезни.

- •Характеристика олб I степени.

- •Характеристика олб III степени.

- •Характеристика олб IV степени.

- •Особенности биологического действия нейтронов.

- •Биологическая дозиметрия.

- •Профилактика и принципы лечения острой лучевой болезни.

- •Характеристика средств и методов профилактики лучевых поражений, применяемых в войсках.

- •Классификация и механизмы действия радиопротекторов.

- •Профилактика лучевых поражений при внутреннем заражении.

- •Принципы лечения олб

- •Профилактика и лечение первичной реакции.

- •Лечение основных синдромов.

- •Радиационная и химическая разведка в частях и подразделениях медицинской службы.

- •Организация и средства проведения специальной обработки.

- •Предельно допустимые значения степени загрязнения радиоактивными веществами поверхностей различных объектов

- •Состав, назначение и способы применения дегазирующих и дезактивирующих растворов и рецептур

- •Частичная специальная обработка.

- •Полная специальная обработка. Организация работы отделения специальной обработки (осо).

- •Способы дегазации основных видов медицинского имущества.

- •Способы дезактивации основных видов медицинского имущества.

- •Литература

- •Оглавление

Структура токсикологии

Медицинская токсикологическая наука и практика представлена несколькими основными направлениями.

Профилактическая токсикология — изучает токсичность новых химических веществ; устанавливает критерии их вредности, обосновывает и разрабатывает ПДК токсикантов, нормативные и правовые акты, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья, профессиональной работоспособности населения в условиях химических воздействий, и осуществляет контроль за их соблюдением.

Клиническая токсикология — область практической медицины, связанная с оказанием помощи при острых токсических поражениях, выявлением и лечением патологии, обусловленной действием профессиональных вредностей. В рамках клинической токсикологии совершенствуются методы диагностики и лечения интоксикаций, изучаются особенности течения профессиональных болезней, вызванных действием химических веществ на организм.

Экспериментальная токсикология — изучает закономерности взаимодействия веществ и биологических систем (зависимости: «доза токсиканта — эффект», «строение токсиканта — эффект», «условия взаимодействия — эффект»), рассматривает феномен токсичности в эволюционном аспекте; совершенствует методологию решения практических задач, стоящих перед профилактической и клинической токсикологией; разрабатывает новые средства диагностики, профилактики и лечения различных форм токсического процесса.

С учетом условий (преимущественно особенностей профессиональной деятельности), в которых наиболее вероятно воздействие того или иного токсиканта на организм человека, а следовательно, и основного перечня наиболее актуальных для данных условий веществ в медицинской токсикологии иногда выделяют:

промышленную токсикологию,

сельскохозяйственную токсикологию,

коммунальную токсикологию,

токсикологию окружающей среды,

токсикологию специальных видов деятельности и, в частности, военную токсикологию.

Классификация токсикантов возможна только на основе особенностей химического строения. По этому принципу построены существующие справочные пособия по токсикологии («Вредные вещества в промышленности»; «Вредные химические вещества» и т. д.). Возможны и другие подходы к классификации веществ. С научных позиций они менее корректны, однако отчасти раскрывают сущность химической опасности на современном этапе.

Классификации веществ

1. По происхождению

1.1. Токсиканты естественного происхождения

1.1.1. Биологического происхождения

1.1.1.1. Бактериальные токсины

1.1.1.2. Растительные яды

1.1.1.3. Яды животного происхождения

1.1.2. Небиологического происхождения

1.1.2.1. Неорганические соединения

1.2.2.2. Органические соединения

1.2. Синтетические токсиканты (огромное количество веществ с различным строением)

2. По способу использования человеком

2.1. Ингредиенты химического синтеза и специальных видов производств

2.2. Пестициды

2.3. Лекарства и пищевые добавки

2.4. Косметика

2.5. Топлива и масла

2.6. Растворители, красители, клеи

2.7. Побочные продукты химического синтеза, примеси и отходы 3. По условиям воздействия

3.1. Профессиональные (производственные) токсиканты

3.2. Бытовые токсиканты

3.3. Вредные привычки и пристрастия (табак, алкоголь, наркотические средства, лекарства и т. д.)

3.4. Загрязнители окружающей среды (воздуха, воды, почвы, продовольствия)

3.5. Поражающие факторы при специальных условиях воздействия

3.5.1. Аварийно-катастрофального происхождения

3.5.2. Боевые отравляющие вещества и диверсионные агенты

Подавляющее большинство веществ, известных человеку в настоящее время, синтезировано в лабораторных условиях. Однако химические вещества естественного происхождения также имеют большое токсикологическое значения.

Бактериальные токсины

По большей части бактериальные токсины представляют собой высокомолекулярные соединения, как правило, белковой, полипептидной или липополисахаридной природы, обладающие антигенными свойствами. В настоящее время выделены и изучены более 150 токсинов.

М ногие

бактериальные токсины относятся к числу

самых ядовитых из известных веществ.

Это, прежде всего, ботулотоксин, холерные

токсины, тетанотоксин, стафилококковые

токсины, дифтерийные токсины и т. д.

Ботулотоксин и стафилококковый токсины

рассматривались как возможные боевые

отравляющие вещества.

ногие

бактериальные токсины относятся к числу

самых ядовитых из известных веществ.

Это, прежде всего, ботулотоксин, холерные

токсины, тетанотоксин, стафилококковые

токсины, дифтерийные токсины и т. д.

Ботулотоксин и стафилококковый токсины

рассматривались как возможные боевые

отравляющие вещества.

Б

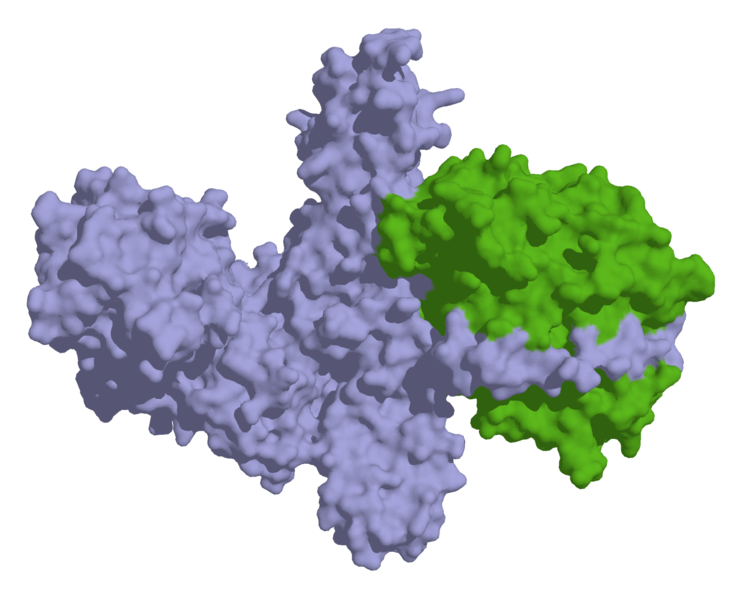

Рис.

7. Вид

молекулы ботулотоксина

Бактерии могут продуцировать и токсические вещества относительно простого строения. Среди них: формальдегид, ацетальдегид, бутанол и т. д.

Микотоксины

Химическое строение и биологическая активность микотоксинов чрезвычайно разнообразны. Они не представляют собой некую единую в химическом отношении группу. С практической точки зрения наибольший интерес представляют вещества, продуцируемые микроскопическими грибами и могущие заражать пищевые продукты. К таковым относятся, в частности, некоторые эрготоксины, продуцируемые грибами группы Claviceps (спорынья, маточные рожки), афлатоксины (Bl, B2; Gl, G2) и близкие им соединения, выделяемые грибами группы Aspergillus, трихотеценовые микотоксины (более 40 наименований), продуцируемые несколькими родами грибов, преимущественно Fusarium, охратоксины (В, С), патулин и др.

О

Рис.

8. Спорынья.

В настоящее время подобные эпидемии среди населения практически не отмечаются, однако возможно поражение рогатого скота. Одним из известнейших производных эрготина, продуцируемого спорыньей, является диэтиламид лизергиновой кислоты (ДЛК) — выраженный галлюциноген.

Наиболее активным продуцентом афлатоксинов являются грибки Aspergillus flavus (отсюда и название токсинов), нередко поражающие зерновые: пшеницу, кукурузу и т. д. Помимо высокой острой токсичности, афлатоксины в опытах на животных проявляют свойства канцерогенов. Трихотеценовые токсины также обладают высокой токсичностью. Вещества проявляют бактерицидную, фунгицидную, инсектицидную активность. Отравление человека сопровождается поносом, рвотой, явлениями атаксии. Некоторое время рассматривалась возможность использования этих веществ в качестве химического оружия.

Многие высшие грибы также продуцируют токсические вещества различного строения с широким спектром физиологической активности. Наиболее опасными являются аманитин и фаллоидин, содержащиеся в бледной поганке и при случайном использовании в пищу гриба вызывающие поражение печени и почек. Другими известными токсикантами являются мускарин, гиромитрин, иботеновая кислота. Вещества, синтезирующиеся отдельными видами высших грибов, обладают выраженной галлюциногенной активностью, например псилоцин, псилоцибин, мускарин и др.

Токсины высших растений

Огромное количество веществ, токсичных для млекопитающих, человека и других живых существ, синтезируется растениями (фитотоксины). Являясь продуктами метаболизма растений, фитотоксины порой выполняют защитные функции, отпугивая потенциальных консументов. Однако по большей части их значение для жизнедеятельности растения остается неизвестным. Фитотоксины представляют собой вещества с различным строением и неодинаковой биологической активностью. Среди них: алкалоиды, органические кислоты, терпеноиды, липиды, гликозиды, сапонины, флавоноиды, кумарины, антрахиноны и др. Особенно многочислен класс алкалоидов.

Алкалоиды — азотсодержащие органические основания, как правило, с гетероциклической структурой. В настоящее время известно несколько тысяч алкалоидов, многие из которых обладают высокой токсичностью для млекопитающих и человека.

Г ликозиды

— соединения,

представляющие собой продукты конденсации

циклических форм моно- или олигосахаридов

со спиртами (фенолами), тиолами,

аминами и т. д. Неуглеводная часть

молекулы называется агликоном, а

химическая связь агликона с сахаром —

гликозидной. Гли-козидная связь достаточно

устойчива и не разрушается в водных

растворах веществ. Наиболее известны

сердечные (стероидные) гликозиды, в

которых в качестве агликона выступают

производные циклопентанпергидрофенантрена.

Эти соединения, продуцируемые растениями

самых разнообразных видов, обладают

высокой токсичностью, обусловленной

отчасти избирательным действием на

сердечную мышцу. Известны гликозиды

и более простого строения (амигдалин —

содержит в качестве агликона CN-).

ликозиды

— соединения,

представляющие собой продукты конденсации

циклических форм моно- или олигосахаридов

со спиртами (фенолами), тиолами,

аминами и т. д. Неуглеводная часть

молекулы называется агликоном, а

химическая связь агликона с сахаром —

гликозидной. Гли-козидная связь достаточно

устойчива и не разрушается в водных

растворах веществ. Наиболее известны

сердечные (стероидные) гликозиды, в

которых в качестве агликона выступают

производные циклопентанпергидрофенантрена.

Эти соединения, продуцируемые растениями

самых разнообразных видов, обладают

высокой токсичностью, обусловленной

отчасти избирательным действием на

сердечную мышцу. Известны гликозиды

и более простого строения (амигдалин —

содержит в качестве агликона CN-).

С

Рис. 9. Вид молекулы

кумарина

Кумарины — кислородсодержащие гетероциклические соединения, часто определяются в растениях и обладают антикоагулянтным и фотосенсибилизирующим действием. Известно несколько сот веществ, относящихся к классу кумаринов.

Многие вещества растительного происхождения широко используются в медицине, например: атропин, галантамин, физостигмин, строфантин, дигитоксин и многие другие. Ряд соединений вызывают вредные пристрастия и являются излюбленным зельем токсикоманов и наркоманов. Среди них: кофеин, никотин, кокаин, гармин, морфин, канабиноиды и др. Нередко продукты жизнедеятельности растений являются аллергенами. Некоторые фитотоксины обладают канцерогенной активностью. Например: сафрол и близкие соединения, содержащиеся в черном перце; соланин, обнаруживаемый в проросшем картофеле; хиноны и фенолы, широко представленные в многочисленных растениях. Отдельные токсиканты содержатся в растениях в ничтожных количествах и могут оказывать токсический эффект только в форме специально приготовленных препаратов, другие вызывают интоксикацию при использовании в пищу растений, содержащих их.

Токсины животных (зоотоксины)

Любой живой организм синтезирует огромное количество биологически активных веществ, которые после выделения, очистки и введения другим организмам в определенных дозах могут вызывать тяжелые интоксикации (в том числе и при введении в организм, продуцирующий это соединение). Часть биологически активных веществ, вырабатываемых животными, — пассивные зоотоксины. Они оказывают действие при поедании животного-продуцента. Другие — активные токсины. Они вводятся в организм жертвы с помощью специального аппарата (жала, зубов, игл и т. д.).

Некоторые животные самых разных семейств, родов и видов продуцируют настолько токсичные вещества, что это позволяет выделить их в особую группу — ядовитых (опасных) животных. Часть из них являются вторично-ядовитыми, поскольку не продуцируют, но аккумулируют яды, поступающие из окружающей среды (например, моллюски, накапливают в тканях сакситоксин, синтезируемый одноклеточными организмами, которыми эти моллюски питаются). Химическое строение зоотоксинов чрезвычайно разнообразно. Это — энзимы и другие протеины, олиго- и полипептиды, липиды, биогенные амины, гликозиды, терпены и др. Очень часто активный зоотоксин представляет собой сложную смесь большого числа биологически активных веществ. Так, в состав яда скорпионов входят: фосфолипаза А, фосфолипаза В, ацетилхолинэстераза, фосфатаза, гиалуронидаза, рибонуклеаза и др. В состав яда змей входят вещества, имеющие сложное белковое строение. Ежегодно от укусов ядовитых животных в мире погибает несколько тысяч человек.

Высокотоксичные соединения относительно простого строения обнаружены в тканях некоторых насекомых, моллюсков, рыб и земноводных. Отдельные представители этой группы веществ рассматривались как возможные боевые отравляющие вещества или диверсионные агенты (сакситоксин, тетродотоксин, батрахотоксин, буфотенин и др.). Сакситоксин и тетродотоксин, являясь избирательными блокаторами натриевых каналов возбудимых мембран, широко используются в лабораторной практике. Буфотенин — известный галлюциноген. Кантаридин — вещество, продуцируемое жуком-нарывником, способно вызывать гибель клеток, с которыми приходит в контакт, и потому его действие зависит от способа аппликации.

Неорганические соединения естественного происхождения

Среди многочисленных неорганических соединений естественного происхождения, вероятно, наибольшее токсикологическое значение имеют металлы и их соединения, а также газообразные вещества — поллютанты атмосферного воздуха и воздуха производственных помещений.

В естественных условиях металлы встречаются в форме руд и минералов. Они определяются в воздухе, почве и воде. Выплавка металлов из руд и использование в самых разнообразных отраслях человеческой деятельности привели к существенному увеличению их содержания в окружающей среде. Наибольшее токсикологическое значение имеют ртуть, кадмий, хром, мышьяк, свинец, бериллий, цинк, медь, таллий и др. Ртуть нашла применение в электронной промышленности и производстве фунгицидов. Кадмий воздействует на человека при проведении сварочных работ и в ходе других производств. В настоящее время кадмий рассматривается как один из опаснейших экотоксикантов (вещества, загрязняющие окружающую среду). Широчайшее использование свинца в хозяйственной деятельности также приводит к постепенному накоплению металла в окружающей среде. Большую опасность представляют некоторые органические соединения металлов (ртути, свинца, олова, мышьяка).

В группу газообразных токсикантов входят вещества, находящиеся в газообразном виде при нормальной температуре и атмосферном давлении, а также пары летучих жидкостей. Среди веществ, представляющих наибольшую опасность: монооксид и диоксид углерода (СО, С02), сероводород (H2S), оксиды азота (NxOy), озон (03), оксиды серы (SxOy) и др. Обмен многих поллютантов в атмосфере происходит естественным путем. Так, в процессе вулканической активности в атмосферу выбрасываются оксиды серы, галогены, сероводород. В ходе лесных пожаров выделяется огромное количество СО, оксидов азота, сажи. Основным источником газообразных веществ в атмосфере являются растения.

Источниками газообразных загрязнителей антропогенного происхождения являются:

продукты сгорания топлива;

отходы эксплуатации транспортных средств;

промышленные производства;

добывающая и горнорудная промышленность.

Результатом горения топлива является образование большого количество оксидов углерода, азота, серы. Эксплуатация транспортных средств также приводит к выбросу в атмосферу свинца, СО, N0, углеводородов. Производства — основной источник кислот, растворителей, хлора, аммиака, а также металлов. Некоторые виды добывающей промышленности сопряжены с выходом в атмосферу высокотоксичных веществ (например, при экстракции золота из руды в большом количестве используется синильная кислота).

Газообразные вещества в бытовых условиях образуются при приготовлении пищи, эксплуатации бытовой техники.

Органические соединения естественного происхождения

Основными природными источниками органических соединений являются залежи угля, нефти, вулканическая деятельность. Помимо предельных и непредельных алифатических углеводородов, большое токсикологическое значение среди представителей группы имеют полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти вещества также выделяются при неполном сгорании органических материалов и обнаруживаются в дыме при горении древесины, угля, нефти, табака, а также в каменноугольной смоле и жареной пище.

Поскольку некоторые из ПАУ являются канцерогенами, они рассматриваются как опасные экотоксиканты.