- •И.Ф. Гарбуз, в.С. Леонтьев, е.Л. Коляда военная, экстремальная токсикология, медицинская защита от химических, радиоактивных и биологических поражений

- •История развития токсикологии

- •Современное состояние и перспективы развития военной и экстремальной токсикологии

- •Предмет, цель, задачи и структура токсикологии

- •Цель и задачи токсикологии

- •Структура токсикологии

- •Токсический процесс

- •Интоксикация (отравление)

- •Медико-тактическая классификация очагов ахов

- •Химическая обстановка

- •Токсикокинетика

- •Токсикодинамика

- •Токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее количество активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во взаимодействие с токсикантом;

- •Экзотоксический шок и токсикогенный коллапс

- •Общие принципы оказания медицинской помощи пораженным ов и ахов

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества нервно-паралитического действия

- •Особенности холинергической передачи нервного импульса

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества кожно-нарывного действия

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества общеядовитого действия

- •Синильная кислота

- •Окись углерода

- •Нитробензол

- •Сероводород

- •Динитро-орто-крезол

- •Акрилонитрил

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества удушающего действия

- •Фосген, дифосген

- •Механизм возникновения и развития токсического отека легких.

- •Хлорпикрин

- •Гидразин

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества раздражающего действия

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества психомиметического (психодислептического) действия.

- •Вещество bz.

- •Диэтиламид лизергиновой кислоты (длк).

- •Основные проявления интоксикации длк у человека (Rothlin)

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества цитотоксического действия

- •Бромистый метил.

- •Диоксин.

- •Окись этилена.

- •Ядовитые технические жидкости.

- •Этиленгликоль.

- •Острые отравления хлорированными углеводородами.

- •Метиловый спирт.

- •Этанол.

- •Тетраэтилсвинец.

- •Дихлорэтан.

- •Физиология дыхания

- •Гипоксия при острых отравлениях.

- •Кислородная терапия при патологических состояниях. Табельна кислородная аппаратура.

- •Методы искусственной вентиляции легких.

- •Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- •Средства защиты органов дыхания.

- •Средства защиты кожи.

- •Коллективные средства защиты.

- •Медицинские средства защиты.

- •Острые радиационные поражения.

- •Возможная структура сан. Потерь при ядерном взрыве мощностью 20 Кт.

- •Мтх очагов при применении яо (ю.М. Полумисков, и.В. Воронцов, 1980).

- •Острая лучевая болезнь.

- •Механизм возникновения и развития лучевых поражений.

- •Действие ии на нуклеиновые кислоты, белки, жиры и углеводы.

- •Влияние ии на обмен веществ и биоэнергетику клетки.

- •Действие ии на нервную систему и железы внутренней секреции.

- •Механизмы развития важнейших радиационных синдромов.

- •Клиническая характеристика острой лучевой болезни от внешнего облучения.

- •Классификация острой лучевой болезни.

- •Характеристика олб I степени.

- •Характеристика олб III степени.

- •Характеристика олб IV степени.

- •Особенности биологического действия нейтронов.

- •Биологическая дозиметрия.

- •Профилактика и принципы лечения острой лучевой болезни.

- •Характеристика средств и методов профилактики лучевых поражений, применяемых в войсках.

- •Классификация и механизмы действия радиопротекторов.

- •Профилактика лучевых поражений при внутреннем заражении.

- •Принципы лечения олб

- •Профилактика и лечение первичной реакции.

- •Лечение основных синдромов.

- •Радиационная и химическая разведка в частях и подразделениях медицинской службы.

- •Организация и средства проведения специальной обработки.

- •Предельно допустимые значения степени загрязнения радиоактивными веществами поверхностей различных объектов

- •Состав, назначение и способы применения дегазирующих и дезактивирующих растворов и рецептур

- •Частичная специальная обработка.

- •Полная специальная обработка. Организация работы отделения специальной обработки (осо).

- •Способы дегазации основных видов медицинского имущества.

- •Способы дезактивации основных видов медицинского имущества.

- •Литература

- •Оглавление

Кислородная терапия при патологических состояниях. Табельна кислородная аппаратура.

Борьба с гипоксическими состояниями приводится по нескольким направлениям. Прежде всего, принимают меры к устранению причины, вызвавшей состояние гипоксии, затем максимально ограничивают потребление кислорода организмом и, наконец, всемерно усиливают доставку его тканям. Усиление доставки в организм кислорода носит название кислородной терапии (оксигенотерапии).

Показания к кислородно-ингаляционной терапии:

цианоз;

тахикардия;

метаболический ацидоз;

парциальное давление кислорода в крови ниже 70 мм.рт.ст.;

насыщение гемоглобина меньше 80%.

Кислородная терапия имеет весьма важное значение в лечении поражений ОВ и АОХВ, т.к. большинство из них вызывают резкое нарушение дыхания и окислительных процессов в организме. Непосредственной причиной смерти при ряде поражений являются острое кислородное голодание и паралич дыхательного центра или периферический паралич дыхания.

Самым эффективным способом кислородного лечения является ингаляционный, при этом повышается парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе, в результате чего даже в условиях патологии альвеолярно-капиллярной мембраны (отек или её фибротические изменения) или ухудшения вентиляции лёгких (обтурация дыхательных путей или эмфизема), нарушения кровообращения в лёгких и т.д., кислород в адекватном количестве может проникать в кровь. Подкожное введение кислорода играет вспомогательную роль.

Для того чтобы оксигенотерапия оправдала ожидаемый эффект, необходимо определить тип гипоксии, начинать её рано и проводить методически правильно, сочетая с другими лечебными средствами. Лечебное действие кислорода весьма сложно и многообразно. Вдыхание кислорода повышает его содержание в альвеолярном воздухе, ускоряет диффузию его в кровь, повышает содержание кислорода во всём организме, нормализует обмен веществ. Это, прежде всего, благоприятно сказывается на состоянии нервной системы и дыхательного центра, нервной регуляции организма. Также значительно улучшаются сердечно-сосудистая деятельность и общее состояние организма.

При многих отравлениях кислород, улучшая обмен веществ, усиливает детоксицирующее действие организма и устраняет патогенетические причины развития клиники отравления, например, способствует рассасыванию отёка лёгких и т.д. Следует также учитывать, что дача кислорода и уменьшение тяжести гипоксии усиливают (или нормализуют) действие некоторых лекарственных веществ и антидотов. Например, в условиях резкой гипоксии при поражении ФОВ атропин оказывается неэффективным и даже может вызвать сердечный блок и необратимое трепетание желудочков.

Кислородная терапия проводится в основном по неотложным показаниям, особенно в тех случаях, когда другие лечебные средства могут быть малоэффективными. Противопоказаний для кислородной терапии при гипоксических состояниях не существует.

В процессе проведения кислородной терапии необходимо руководствоваться следующими правилами:

Начинать её как можно раньше, даже при отсутствии выраженных клинических признаков гипоксии.

Проводить с подачей такой концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе, которая больше всего соответствует типу и тяжести гипоксии (ингаляцию 100% кислорода необходимо давать только при тяжёлых гипоксиях, кратковременно, не более 2-3 часов); в большинстве случаев необходимо смешивать кислород с воздухом и давать кислородно-воздушную смесь с содержанием 40-50% кислорода, которая не оказывает побочного действия, но обеспечивает нужный эффект.

С целью предотвращения побочных явлений в момент прекращения подачи кислорода (резкая слабость и одышка) рекомендуется делать кратковременные перерывы ингаляций (давать кислород по 45-50 мин. с перерывом 5-10 мин.), а за 10-15 мин. до прекращения дачи кислорода уменьшить его концентрацию во вдыхаемой смеси.

Кислород и кислородно-воздушную смесь необходимо увлажнять, т.к. сухой кислород при длительной ингаляции вызывает раздражение и воспаление слизистой оболочки дыхательных путей, кровоизлияния и отёк лёгочной ткани.

Учитывать количество подаваемого кислорода (в л\мин) каждому больному (поражённому).

Иметь в виду, что количество кислорода, подаваемое поражённому в 1 мин., может колебаться от 5 до 15 л (в зависимости от тяжести гипоксии).

При некоторых типах гипоксии наблюдается значительное нарушение внешнего дыхания, что препятствует ликвидации в организме кислородной задолженности. Поэтому в ряде случаев целесообразно нормализовать и стимулировать дыхание путём добавления к кислороду некоторого количества углекислоты. Это особенно необходимо, когда у поражённого наряду с гипоксией отмечается также гипокапния. Наиболее часто используют для ингаляции смесь (карбоген или карбоксиген), состоящую на 93-97% из кислорода и соответственно 7-3% углекислоты. Ингаляция карбогена увеличивает частоту и глубину дыхания, что ведёт к улучшению вентиляции лёгких и повышению содержания кислорода в альвеолярном воздухе. Кроме того, повышение содержания углекислоты в крови облегчает диссоциацию оксигемоглобина в тканях. Основными показаниями к применению карбогена при поражениях ОВ являются: наличие «серой формы» кислородной недостаточности, расстройств дыхания, связанных с нарушением функции дыхательного центра, а также отравлений, при которых вызвавший интоксикацию агент выводится из организма главным образом через лёгкие, например при отравлении окисью углерода. К противопоказаниям для назначения карбогена относятся состояния, при которых в крови наблюдается повышенное содержание углекислоты, возбуждение дыхательного центра, наличие судорог и т.п.

При отёке лёгких показана дача кислорода с пеногасителем (30% этиловый спирт или антифомсилан).

Кислородное лечение в полевых условиях осуществляют с помощью табельной кислородной аппаратуры: на МПБ – кислородного ингалятора КИ-4, на МПП - кислородного ингалятора КИ-4 и кислородно-ингаляционной станции (КИС), рассчитанной на ингаляции кислорода семи пациентам одновременно, на последующих этапах медицинской эвакуации –КИ-4 и кислородно-ингаляционной станции КИС-2.

Основой любого кислородного аппарата является кислородный баллон. Он состоит из стального корпуса, окрашенного в синий цвет, запорного вентиля и бокового штуцера. При транспортировке вентиль закрывается специальным навинчивающимся колпаком. Ёмкость баллона 40 литров под давлением 150 атм., в котором находится 6000 л кислорода. Выпуск кислорода из баллона осуществляется через редуктор, который предназначен для снижения давления выпускаемого кислорода и регуляции поступления кислорода. Редуктор состоит из накидной гайки, с помощью которой он крепиться к боковому штуцеру баллона, манометра высокого давления, показывающего давление внутри баллона, манометра низкого давления, показывающего давление на выходе кислорода, корпуса редуктора с системой пуска кислорода через очень узкое отверстие, регулирующего винта с рукояткой и штуцера. Для забора кислорода из баллона нужно специальным ключом или руками открыть запорный вентиль, при этом стрелка манометра высокого давления сразу же покажет давление внутри баллона. Затем, поворачивая рукоятку регулировочного винта по часовой стрелке, выпускать кислород с нужной скоростью. После окончания забора надо закрыть вентиль и отвернуть регулирующий винт против часовой стрелки до свободного вращения.

Кислородный ингалятор КИ-4.

Кислород больному можно давать непосредственно из баллона через редуктор, пропуская его через сосуд с водой, а к резиновой трубке, выходящей из сосуда, присоединяют через стеклянный тройник резиновые носоглоточные катетеры или маску. Подобные технические решения группового проведения кислородной терапии приемлемы при условии, когда правильно регулируется количество подаваемого кислорода.

Более совершенной является дача кислорода при помощи специальных аппаратов, называемых кислородными ингаляторами.

Кислородный ингалятор КИ-4 предназначен для терапии кислородом и кислородно-воздушной смесью одного или двух пациентов одновременно. Это носимый прибор, помещается в металлическом корпусе, весит 17 кг. Эксплуатируется при температуре среды от 5 до 40 С, технический ресурс – 500 часов. Он может работать в 2-х режимах: лёгочно-автоматическом, когда кислород подаётся только на вдохе, и непрерывном.

В состав ингалятора входят:

2 кислородных баллона ёмкостью 2 л, рассчитанный на давление 150 или 200 атм., может содержать 600 или 800 литров кислорода;

редуктор с накидными гайками, манометром высокого давления и регулятором подачи, установленным в заводских условиях на уровень 5 кг/кв. см; благодаря наличию в редукторе обратных клапанов можно пользоваться поочерёдно одним, а затем вторым кислородным баллоном;

лёгочный автомат, благодаря которому кислород выходит из редуктора только в момент вдоха, чем достигается более экономное его расходование;

инжектор (смеситель), который позволяет смешивать кислород, подаваемый больному, с воздухом (40, 60, 00 или 100%кислорода);

соединительная коробка (крестовина), резиновой трубкой соединённая с инжектором;

увлажнитель для кислорода;

резиновый дыхательный мешок ёмкостью 4 литра, который заполняется кислородом в момент выдоха больного и служит дополнительным резервуаром, облегчающим дыхание;

к отводам соединительной коробки присоединяются одна или две гофрированные трубки с масками двух типоразмеров, снабженными вдыхательным и выдыхательными клапанами и оголовья для закрепления их на лице;

в соединительной коробке помещаются ватный фильтр, предохранительный клапан с заглушкой, наличие которого исключает опасность асфиксии поражённого в случае внезапного прекращения подачи кислорода; клапан может пропускать до 20 литров в минуту атмосферного воздуха.

Подача кислородно-воздушной смеси в маску осуществляется за счет собственного дыхания пациента, либо легочным автоматом при легочно-автоматическом режиме подачи, либо из дыхательного мешка в режиме непрерывной подачи, что обеспечивает непрерывную работу ингалятора в пределах одного часа. Конструкция аппарата позволяет при необходимости присоединить к отверстию, через которое производится подсос воздуха, противогазовую коробку, что даёт возможность использовать его в заражённой атмосфере.

Правила пользования КИ-4 в обычных условиях:

установить ингалятор между головами поражённых, открыть укладочный ящик и присоединить гофрированные шланги к крестовине (если кислород даётся одному больному, второе отверстие соединительной коробки надо закрыть заглушкой);

полностью открыть запорный вентиль баллона;

установить регулятор необходимой подачи кислорода в л/мин.;

установить необходимое значение состава кислородно-воздушной смеси;

после того как дыхательный мешок заполнился кислородом, надеть маску на лицо поражённого и закрепить её; для ускорения заполнения дыхательного мешка кислородом необходимо пережать оба гофрированных шланга.

При тяжёлой гипоксии можно давать по показаниям 100% кислород, закрыв диском отверстие инжектора. Ввиду ограниченного количества кислорода рекомендуют давать его прерывистого (по 5-10 мин. с перерывами).

После окончания ингаляции следует закрыть вентили баллонов, заглушку предохранительного клапана и отверстие инжектора, а регулятор подачи кислорода установить на ноль.

Правила пользования КИ-4 в зараженной атмосфере:

открыть заглушку инжектора и ввернуть в отверстие противогазовую коробку;

быстро отсоединить от крестовины маску ингалятора и заменить её лицевой частью противогаза;

дозирование кислородно-воздушной смеси производят таким же образом, как и в обычных условиях;

по окончании дачи кислорода необходимо пережать гофрированную трубку лицевой части противогаза, быстро отвинтить её от крестовины и присоединить к заранее подготовленной коробке противогаза.

Кислородная ингаляционная станция (КИС) относится к аппаратам для групповой кислородной терапии. Она предназначена для одновременной раздельной кислородной терапии от 1 до 7 больных с подачей кислородно-воздушной смеси, чистого кислорода и карбогена. Она размещается в одном укладочном ящике и весит 65 кг. Развёртывание установки занимает 10-15 мин. Станция работает от 2 транспортных кислородных баллонов с запасом кислорода 12000 л, и от большого или малого баллона с углекислым газом. Ею можно пользоваться как в полевых, так и в стационарных условиях. В её комплект входят распределительный щит, 7 индивидуальных ингаляторов (смонтированных в отдельных деревянных ящиках), трубопроводы различных размеров для монтажа системы, а также набор инструментов и запасных частей. Для удобства кислородную магистраль окрашивают в голубой цвет. К распределительному щиту могут быть подключены одновременно 2 кислородных баллона, причём смену баллонов можно производить, не прекращая работы станции. От распределительного щита кислород и углекислота по резиновым шлангам, рассчитанным на давление 6 кг\кв.см, подаются в индивидуальные приборы, которые состоят из редукторов (кислородного и углекислотного) с литрометрами, лёгочного автомата, клапана подсоса воздуха, увлажнителя и соединительной коробки с дыхательной системой. Дыхательная система ингалятора состоит из дыхательного мешка, гофрированного шланга, мягкой резиновой ротоносовой маски и мундштука с выдыхательным и вдыхательным клапанами.

Для подачи непрерывного потока кислорода маховичок кислородного редуктора поворачивают по часовой стрелке в направлении надписи «открыто». Давление кислорода, выходящего из редуктора, может регулироваться в пределах от 1 до 3 кг\см квадратный. Этому давлению соответствует подача кислорода 5-20 л\мин. Лёгочно-автоматическая (прерывистая) подача кислорода осуществляется путём поворота маховичка редуктора по часовой стрелке в направлении надписи «закрыто». При этом режиме подачи кислорода можно пользоваться кислородно-воздушной смесью, содержащей до 50-75% кислорода, для чего необходимо полностью открыть подсос воздуха. Ингаляция карбогена осуществляется только при режиме непрерывной подачи кислорода.

Кислородно-ингаляционная станция КИС-2 является дальнейшей модификацией КИС. С её помощью возможно подача кислорода и карбогена одновременно 20 больным. Максимальная скорость подачи кислорода обеспечивается на уровне 15 л\мин. Содержание кислорода в смеси с вдыхаемым воздухом регулируется в пределах 100, 80, 60 и 40%. В конструкции КИС-2 предусмотрена ингаляция кислородно-воздушной смесью через коробку противогаза. Масса системы 70 кг.

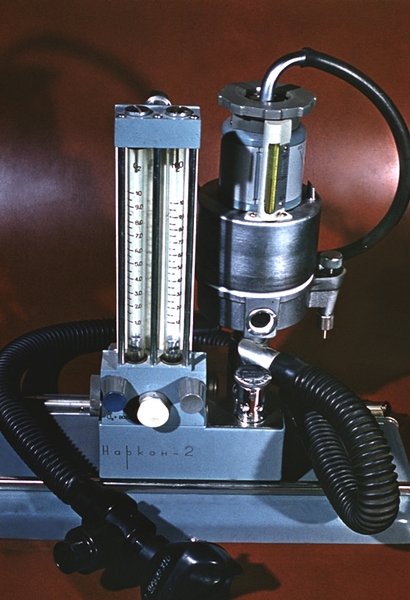

В процессе оказания помощи и лечения, пострадавших не редко требуется сочетание оксигенотерапии с анальгезией. Для ингаляционного наркоза этапы медицинской эвакуации оснащены ингалятором наркозным и аппаратом наркозным переносным (Наркон-2).

Ингалятор наркозный портативный «Наркон-2» предназначен для кратковременной анальгезии парами трихлорэтилена или метоксифлюрана (пентрана). Продолжительность наркоза при заливке 15-20 мл вещества – 60 мин. Масса прибора – 30 гр. Аппарат ингаляционного наркоза переносной «Наркон-2» предназначен для проведения ингаляционного наркоза эфиром, фторотаном, хлороформом, триленом в лечебных учреждениях ГБФ. Масса прибора 6 кг. Масса укладки 15 кг.

«Наркон-2»

Гипербарическая оксигенация на этапах медицинской эвакуации проводится в портативной одноместной компрессорной камере «Иртыш-МТ». Для транспортировки камера складывается и помещается в контейнер. В течение 5-10 мин. она переводится из транспортного состояния в рабочее и может быть развёрнута в палатке или кузове санитарной автомашины. Предусмотрен вывод отработанного кислорода за пределы рабочего помещения. Масса камеры 65 кг. Барокамера «Иртыш-МТ» позволяет создавать давление 2 кг\кв.см.

«Иртыш-МТ»

Питание осуществляется от кислородных баллонов, а в стационарных условиях от кислородной сети, имеющей регулируемое давление в пределах 4-8 кг\кв.см. В ножную полусферу камеры встроен кислородный баллон вместимостью 20 л. с максимальным рабочим давлением 150 кг\кв.см. Полная зарядка баллона кислородом обеспечивает сеанс гипербарической оксигенации в течение 90 мин. Барокамера проста в управлении: подъём и спуск давления в камере осуществляется одним краном. Скорость компрессии и декомпрессии регулируется в широких пределах, в зависимости от состояния и самочувствия больного. Экстренная декомпрессия возможна за 1 мин. Контроль состояния больного осуществляется с помощью визуального наблюдения через иллюминаторы, расположенные в головной полусфере, а также с помощью переговорного устройства. Возможна регистрация ЭКГ, частоты сердечных сокращений, дыхания.

Медицинский кислород получают из воздуха на стационарных или автомобильных кислорододобывающих станциях и помещают в сжатом виде в стандартные сорокалитровые транспортные баллоны под давлением 150 атм., в которых находится (40 л х 150) 6000 л.

Для получения кислорода из атмосферного воздуха в полевых условиях, создана автомобильная кислорододобывающая станция АКДС-30 или АКДС-70.

АКДС-30 включает в себя непосредственно АКДС, грузовой автомобиль для перевозки кислородной аппаратуры и 3 специальные машины. Численность личного состава станции 16 чел.

АКДС-70

Производительность станции до 150 транспортных кислородных баллонов кислорода в сутки, т.е. до 900000 л. кислорода.

Нарушение дыхания возникает при отравлении самыми различными веществами и является одной из наиболее частых причин гибели больных. Оно носит обычно комбинированный характер и приводит к летальному исходу раньше, чем удается вывести яд из организма или нейтрализовать его антидотами. Применение современных методов борьбы с расстройствами дыхания позволяет выиграть время для нейтрализации и выведения яда из организма. Острое отравление может привести также к нарушению газообмена на каждом из этапов.

Проходимость дыхательных путей нарушается при отравлении различными ядами. Если больной находится в прекоматозном или коматозном состоянии, этому способствуют западение языка, нижней челюсти, надгортанника, регургитация желудочного содержимого и его аспирация, аспирация слюны и слизи из полости рта, носа и глотки. При отравлении фосфорорганическими веществами (тиофос, хлорофос, карбофос и др.) в связи с гиперсекрецией бронхиальных желез и нарушением дренажной функции трахеобронхиального дерева нарушения дыхания будут связаны с обтурацией дыхательных путей. При отравлении кислотами и щелочами нарушение проходимости дыхательных путей может возникнуть в связи с резким отеком гортани и голосовых связок. Наконец, отек легких и обтурация пеной дыхательных путей наблюдаются при отравлении боевыми отравляющими веществами (фосгеном, дифосгеном, парами иприта, люизита, хлора). Помимо этого, отравления (барбитуратами, опиатами) сопровождаются угнетением дыхательного центра, параличом дыхательных мышц (курареподобные, фосфорорганические вещества). Могут блокироваться транспорт кислорода и гемоглобин (угарный газ, гемолитические яды), дыхательные ферменты (отравление цианидами). Для успешного лечения нужно подробно знать механизм развития дыхательной недостаточности. Однако общие правила реанимации должны соблюдаться при различных нарушениях дыхания.

Первым необходимым условием является поддержание проходимости дыхательных путей. Для решения этой сложной задачи имеется широкий арсенал средств от резкого запрокидывания головы пострадавшего с выдвижением нижней челюсти до наложения трахеостомы с аспирацией бронхиального секрета. При угнетении кэш-левого рефлекса нарушается дренажная функция бронхов. Для того чтобы искусственно вызвать кашель, через прокол гортани между щитовидным и перстневидным хрящами в трахею вводят изотонический раствор хлорида натрия (3—5 мл). Если нужно, такие пункции повторяют 3—4 раза. При необходимости более длительной стимуляции кашля эффективна микротрахеостомия.

Под местной анестезией между перстневидным и щитовидным хрящами производится пункция трахеи толстой иглой, через которую проводится полиэтиленовый катетер до уровня бифуркации трахеи. Игла извлекается, а катетер фиксируется к. коже одним швом. Через катетер периодически вводятся антибиотики, протеолитические ферменты, изотонический раствор натрия хлорида. Если кашлевой рефлекс полностью подавлен, поддержание бронхиального дренажа осуществляется при помощи аппарата искусственного кашля «ИКАР-2», туалетных бронхоскопий, отсасывания содержимого дыхательных путей через интубационную трубку, а также тонким катетером, проведенным в трахею через голосовую щель. Для разжижения бронхиального секрета и облегчения его отсасывания целесообразно использовать щелочные ингаляции, аэрозоли протеолитических ферментов (химопсин), растворы антибиотиков.

Западение языка, нижней челюсти, надгортанника свидетельствует об угнетении гортанных и глоточных рефлексов. Следовательно, имеется опасность аспирации содержимого полости рта, носа, глотки и желудка в нижние дыхательные пути с нарушением их проходимости. В этих случаях необходимо ввести желудочный зонд, лучше трубку Сенгстейкина и Блейкмора с двумя надувными манжетами, обтурирующими нижнюю часть пищевода и вход в желудок.

В случаях тяжелого нарушения глотания и проходимости верхних дыхательных путей, при необходимости длительной искусственной вентиляции легких показана интубация трахеи или трахеостомия. Вследствие большей простоты и меньшего количества осложнений эндотрахеальная интубация в последнее время вытесняет трахеостомию. Интубационная трубка может находиться в трахее, не вызывая осложнений, в течение 2—3 сут.

Особым видом нарушения транспорта газов является отек легких, который может развиться вследствие отравления газами и парами ядовитых веществ. Поскольку нарушение газообмена вызывается пенистой жидкостью, эффективна ингаляция противопенных веществ. С этой целью кислород пропускают через увлажнитель, наполненный этиловым спиртом. Для лиц, находящихся в бессознательном состоянии, применяют ингаляции кислорода, пропущенного через 20—30% этиловый спирт, при помощи маски. Если больной в сознании, используют 96% этиловый спирт и носовые катетеры. Через каждые 30—40 мин делают 10—15-минутные перерывы. Одновременно производится аспирация отечной жидкости для восстановления трахеобронхиальной проходимости. Хороший эффект при отеке легких оказывает вдыхание кислорода под повышенным давлением — 3—6 кПа (30— 60 мм вод. ст.) через маску. Повышение внутриальвеолярного давления способствует снижению кровенаполнения легких и препятствует фильтрации отечной жидкости через альвеоло-капиллярную мембрану. При отеке легких, вызванном отравлениями, важную роль играет повышение проницаемости легочных капилляров.

Для борьбы с патологической проницаемостью капилляров необходимо применять хлорид кальция, витамины комплекса В и аскорбиновую кислоту, амид никотиновой кислоты, глюкокортикостероидные препараты. Для снижения кровенаполнения легких при повышенном и нормальном артериальном давлении целесообразно использовать ганглиоблокаторы. С целью дегидратации назначают мочегонные средства (эуфиллин, маннит и др.). В тяжелых случаях показана интубация легких или трахеостомия с проведением искусственной вентиляции под повышенным давлением — до 4 кПа (40 мм вод. ст.).

В тех случаях, когда отравление приводит к угнетению дыхательного центра (барбитураты, опиаты), параличу дыхательных мышц (курареподобные и фосфорорганические вещества), тоническим и клоническим судорогам дыхательных мышц (дикаин), поддержание проходимости дыхательных путей само по себе не может обеспечить нормальный газообмен. При этом нужно соблюдать второе обязательное условие реанимации — поддерживать адекватную легочную вентиляцию, об эффективности которой судят по насыщению крови кислородом и углекислым газом. Эти данные легче всего могут быть получены при оксигемометрии и исследовании кислотно-щелочного состояния с помощью аппарата «Микроаструп». Необходимость постоянных контрольных определений при лечении тяжелых отравлений не вызывает сомнения. Вместе с тем при осмотре можно определить, нужно ли проводить искусственную вентиляцию легких. Цианоз кожи и слизистых оболочек, частое и поверхностное дыхание с участием дополнительных дыхательных мышц, двигательное беспокойство, потливость кожи, тахикардия и повышение артериального давления говорят о нарушении дыхания, требующем искусственной вентиляции легких.

Проведение искусственной вентиляции легких оказывается эффективным при отравлении угарным газом, блокирующим гемоглобин. Это объясняется тем, что скорость освобождения гемоглобина из соединения с окисью углерода зависит от содержания кислорода и углекислого газа во вдыхаемой смеси. При этом снижение концентрации карбоксигемоглобина до допустимых цифр ускоряется в 4 раза. В связи с этим значительные успехи были достигнуты при использовании барокамеры. Если при дыхании чистым воздухом концентрация карбоксигемоглобина снижается с 70 до 10% (допустимый предел) за 2 ч, то в барокамере с давлением 202 кПа (2 атм), вдыхание 100% кислорода сокращает этот срок до 12 мин. При нарушении тканевого дыхания у больных с отравлением окисью углерода выраженного клинического эффекта можно достичь внутривенным введением 15—60 мг цитохрома С. Этот препарат оказывает также действие в случаях гистотоксического повреждения тканей при отравлении цианидами, снотворными препаратами.