- •И.Ф. Гарбуз, в.С. Леонтьев, е.Л. Коляда военная, экстремальная токсикология, медицинская защита от химических, радиоактивных и биологических поражений

- •История развития токсикологии

- •Современное состояние и перспективы развития военной и экстремальной токсикологии

- •Предмет, цель, задачи и структура токсикологии

- •Цель и задачи токсикологии

- •Структура токсикологии

- •Токсический процесс

- •Интоксикация (отравление)

- •Медико-тактическая классификация очагов ахов

- •Химическая обстановка

- •Токсикокинетика

- •Токсикодинамика

- •Токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее количество активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во взаимодействие с токсикантом;

- •Экзотоксический шок и токсикогенный коллапс

- •Общие принципы оказания медицинской помощи пораженным ов и ахов

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества нервно-паралитического действия

- •Особенности холинергической передачи нервного импульса

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества кожно-нарывного действия

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества общеядовитого действия

- •Синильная кислота

- •Окись углерода

- •Нитробензол

- •Сероводород

- •Динитро-орто-крезол

- •Акрилонитрил

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества удушающего действия

- •Фосген, дифосген

- •Механизм возникновения и развития токсического отека легких.

- •Хлорпикрин

- •Гидразин

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества раздражающего действия

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества психомиметического (психодислептического) действия.

- •Вещество bz.

- •Диэтиламид лизергиновой кислоты (длк).

- •Основные проявления интоксикации длк у человека (Rothlin)

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества цитотоксического действия

- •Бромистый метил.

- •Диоксин.

- •Окись этилена.

- •Ядовитые технические жидкости.

- •Этиленгликоль.

- •Острые отравления хлорированными углеводородами.

- •Метиловый спирт.

- •Этанол.

- •Тетраэтилсвинец.

- •Дихлорэтан.

- •Физиология дыхания

- •Гипоксия при острых отравлениях.

- •Кислородная терапия при патологических состояниях. Табельна кислородная аппаратура.

- •Методы искусственной вентиляции легких.

- •Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- •Средства защиты органов дыхания.

- •Средства защиты кожи.

- •Коллективные средства защиты.

- •Медицинские средства защиты.

- •Острые радиационные поражения.

- •Возможная структура сан. Потерь при ядерном взрыве мощностью 20 Кт.

- •Мтх очагов при применении яо (ю.М. Полумисков, и.В. Воронцов, 1980).

- •Острая лучевая болезнь.

- •Механизм возникновения и развития лучевых поражений.

- •Действие ии на нуклеиновые кислоты, белки, жиры и углеводы.

- •Влияние ии на обмен веществ и биоэнергетику клетки.

- •Действие ии на нервную систему и железы внутренней секреции.

- •Механизмы развития важнейших радиационных синдромов.

- •Клиническая характеристика острой лучевой болезни от внешнего облучения.

- •Классификация острой лучевой болезни.

- •Характеристика олб I степени.

- •Характеристика олб III степени.

- •Характеристика олб IV степени.

- •Особенности биологического действия нейтронов.

- •Биологическая дозиметрия.

- •Профилактика и принципы лечения острой лучевой болезни.

- •Характеристика средств и методов профилактики лучевых поражений, применяемых в войсках.

- •Классификация и механизмы действия радиопротекторов.

- •Профилактика лучевых поражений при внутреннем заражении.

- •Принципы лечения олб

- •Профилактика и лечение первичной реакции.

- •Лечение основных синдромов.

- •Радиационная и химическая разведка в частях и подразделениях медицинской службы.

- •Организация и средства проведения специальной обработки.

- •Предельно допустимые значения степени загрязнения радиоактивными веществами поверхностей различных объектов

- •Состав, назначение и способы применения дегазирующих и дезактивирующих растворов и рецептур

- •Частичная специальная обработка.

- •Полная специальная обработка. Организация работы отделения специальной обработки (осо).

- •Способы дегазации основных видов медицинского имущества.

- •Способы дезактивации основных видов медицинского имущества.

- •Литература

- •Оглавление

Гипоксия при острых отравлениях.

Гипоксия является одним из наиболее общих универсальных патогенетических факторов, играющих важную, а нередко, и ведущую роль при различных патологических процессах, нарушающих то или иное звено внешнего или внутреннего (тканевого) дыхания.

В развитии гипоксии различают две стадии: компенсации и декомпенсации. В стадии декомпенсации кислородного голодания развиваются патологические изменения в важнейших системах и органах, наиболее чувствительных к недостатку кислорода. Так при гипоксии нарушение функций центральной нервной системы представляет непосредственную опасность для жизни человека. Вслед за изменениями в ЦНС при острой гипоксии наблюдаются и нарушения функций сердечно-сосудистой системы.

Изменение метаболизма при гипоксии характеризуется активацией анаэробного окисления, что приводит к нарушению кислотно-щелочного равновесия, повышению содержания недоокисленных продуктов в крови и в моче (ацетоновые тела, молочная и пировиноградная кислоты, аминокислоты). Эти изменения наступают в результате нарушения углеводного, белкового и жирового обмена.

При ряде поражений непосредственной причиной смерти являются острое кислородное голодание и паралич дыхательного центра.

В 1948 г. была модифицирована предложенная Питерсом и Ван-Слайком классификация различных форм гипоксии, в основу которой положен патогенетический принцип и которую широко используют в токсикологической практике. По этой классификации различают 4 формы гипоксии.

Гипоксическая гипоксия: а) от понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе; б) в результате затруднения поступления кислорода в кровь через дыхательные пути; в) вследствие расстройства дыхания.

Гемическая гипоксия: а) анемическии тип; б) в результате инактивации гемоглобина (характеризуется уменьшением кислородной емкости крови).

Циркуляторная гипоксия: а) застойная форма; б) ишемическая форма.

Тканевая гипоксия, при которой нарушаются процессы потребления кислорода тканями в связи с подавлением функциональной активности различных дыхательных ферментов.

Наряду с указанным, И. Р. Петров и др. выделяют смешанную форму гипоксии.

По течению гипоксию делят на молниеносную (например, при вдыхании чистых инертных газов), острую и хроническую.

Принципы классификации |

Типы гипоксий |

Этиология и патогенез |

Экзогенные 1. Гипоксический: а) гипобарический; б) нормобарический 2. Гипероксический: а) гипобарический; б) нормобарический |

Дыхательный (респираторный) |

|

Сердечно-сосудистый (циркулярный): а) ишемический, б) застойный |

|

Гемический (кровяной): а) анемический, б) вследствие инактивации гемоглобина |

|

Тканевой (первично-тканевой): а) при нарушении способности клеток поглощать кислород; б) при разобщении окисления и фосфорилирования (гипоксия разобщения) |

|

Субстратный |

|

Перегрузочный (гипоксия нагрузки) |

|

Смешанный |

|

Скорость развития и длительность |

а) молниеносный (взрывной), б) острый, в) подострый, г) хронический |

Распространенность |

а) общий, б) регионарный |

Степень тяжести |

а) легкий, б) умеренный, в) тяжелый, г) критический (смертельный) |

Известно, что при снижении содержания кислорода в артериальной крови и в тканях включаются компенсаторные механизмы, направленные на устранение кислородной недостаточности. К ним относятся дыхательные, сердечно-сосудистые, кровяные и тканевые реакции, которые устраняют возникшее понижение рО2. При максимальном напряжении всех этих механизмов снабжение тканей кислородом может увеличиться в сравнении с нормой в 16—18 раз.

В развитии гипоксии различают две стадии: компенсации и декомпенсации.

В стадии декомпенсации кислородного голодания развиваются патологические изменения в важнейших системах и органах, наиболее чувствительных к недостатку кислорода.

Так, при гипоксической гипоксии нарушение функции центральной нервной системы представляет непосредственную опасность для жизни человека. Как правило, вслед за изменениями в центральной нервной системе при острой гипоксии наблюдаются нарушения функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Изменение метаболизма при гипоксии характеризуется активацией анаэробного окисления, что приводит к нарушению кислотно-основного состояния, повышению содержания недоокисленных продуктов в крови и в моче (ацетоновые тела, молочная и пировиноградная кислоты, аминокислоты н т.д.). Эти изменения наступают в результате нарушения углеводного, белкового и жирового обменов.

При интоксикациях наблюдаются практически все типы кислородного голодания, которые могут проявляться в различных сочетаниях.

Так, гипоксическая гипоксия возникает при действии инертных газов, не оказывающих влияния на кровь (метан, азот); как следствие поражения дыхательных путей кислотами и щелочами, оксидами азота, удушающими ОВ и другими ядовитыми веществами, вызывающими отек легких; при действии ядовитых веществ, вызывающих угнетение функции дыхательного центра (например, хлорированные углеводороды); придействии ядовитых веществ, вызывающих бронхоспазм (например, ФОВ и др.).

Гемическая гипоксия развивается как при уменьшении количества гемоглобина в результате действия гемолитических ядов (например, мышьяковистый водород), так и при инактивации гемоглобина при отравлении оксидом углерода и метгемоглобинообразователями.

Циркуляторная гипоксия возникает при действии различных ядовитых веществ в результате нарушения сердечно-сосудистой деятельности (токсический шок, коллапс).

Тканевая гипоксия развивается вследствие паралича дыхательной функции клеток при отравлении цианидами, сероводородом и другими ядами.

Во всех случаях гипоксия сразу же начинает приобретать смешанный характер, так как при общих расстройствах функций организма страдают и другие звенья внешнего и внутреннего дыхания.

Последовательность и выраженность нарушений при гипоксии зависит от этиологического фактора, темпа развития гипоксии, чувствительности ткани и др. В различных тканях нарушения неодинаковы.

Чувствительность тканей к гипоксии определяется:

интенсивностью обмена веществ, т.е. потребностью тканей в кислороде;

мощностью гликолитической системы, т.е. способностью вырабатывать энергию без участия кислорода;

запасами энергии в виде макроэргических соединений;

обеспеченностью субстратами;

потенциальной возможностью генетического аппарата обеспечивать пластическое закрепление гиперфункции.

Патогенетические мехинизмы развития изменений.

Изменения обмена веществ раньше всего возникают со стороны углеводного и энергетического обменов. Появляется дефицит макроэргов, уменьшается содержание АТФ в клетках при одновременном увеличении в тканях концентрации продуктов его гидролиза (АДФ, АМФ, неорганического фосфата). Увеличивается потенциал фосфорилирования. В головном мозгу падает содержание креатинфосфата. Через 40-45 сек., после прекращения кровоснабжения головного мозга он полностью исчезает. Следствие этих сдвигов – усиление гликолиза, падение содержания гликогена, увеличение концентрации пирувата и актата. Возникает избыток молочной, пировиноградной и др. органических кислот. Начальный газовый алкалоз сменяется метаболическим ацидозом. Недостаточность окислительных процессов приводит к другим обменным сдвигам: замедляется интенсивность обмена фосфопротеинов и фосфолипидов, отмечается снижение содержания в сыворотке основных аминокислот, возрастает содержание в тканях аммиака, падает содержание глютамина, возникает отрицательный азотистый баланс. В результате расстройств липидного обмена развивается гиперкетонемия, с мочой выделяются ацетон, ацетоуксусная и бетаоксимасляная кислоты.

Нарушается обмен электролитов. Первичный механизм нарушения клеточных функций связан с нарушением баланса ионов кальция в клетках. Недостаток АТФ сказывается на основных процессах ионного обмена. Изменения электролитного обмена проявляются в нарушениях активного транспорта ионов через биологические мембраны, снижение количества внутриклеточного калия, накопление ионов натрия и кальция в цитоплазме клеток.

Происходит снижение электрического потенциала мембран митохондрий, что приводит к уменьшению, а затем и потере способности митохондрий аккумулировать внутриклеточный кальций. Все это приводит к активации протеаз и фосфолипаз, гидролизу фосфолипидов мембраны, нарушению их структуры и функций. Большое значение в повреждении клеточных мембран имеет свободнорадикальное перекисное окисление. Кроме того, накопление Na+ и Са2+ в клетке повышает осмолярность цитоплазмы, развивается гипоксический отек тканей.

Нарушаются процессы синтеза и ферментативного разрушения медиаторов нервного возбуждения. Возникают вторичные нарушения обмена веществ, связанные с метаболическим ацидозом, электролитными, гормональными и др. сдвигами. При дальнейшем углублении гипоксии угнетается и гликолиз, усиливаются процессы деструкции и распада. Падает температура тела.

Универсальный признак гипоксических состояний клеток и тканей, важный патогенетический элемент – повышение пассивной проницаемости биологических мембран – базальных мембран сосудов, клеточных оболочек, мембран митохондрий.

Дезорганизация мембран приводит к выходу из субклеточных структур (лизосом) и клеток ферментов, в тканевую жидкое и кровь, что вызывает вторичную гипоксическую альтерацию тканей. В дезорганизации мембран важную роль играет переокисление липидов всех мембранных структур.

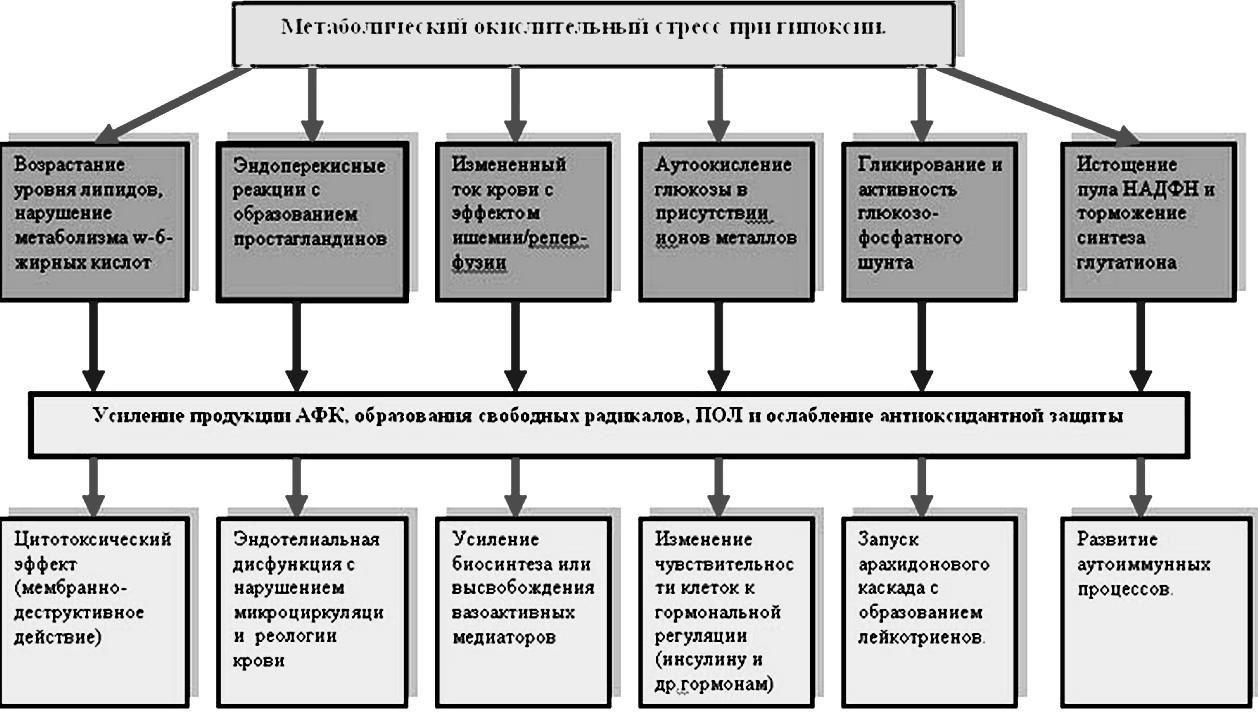

Усиление свободнорадикальных процессов при гипоксии связано с увеличением содержаний субстрата перекисного окисления липидов – неэстерифицированных жирных кислот, накопление в результате стрессорной реакции катехоламинов, обладающих прооксидантным действием, падение активности ферментных антиоксидантов (супероксиддисмутазы, глютационпероксидазы).

Метаболический

окислительный стресс при гипоксии

Метаболический

окислительный стресс при гипоксии

Метаболический окислительный стресс при гипоксии.

На этом этапе нарастающая гиперпродукция оксида азота оказывает уже повреждающее действие, приводя в конечном итоге к гипоксическому микробиозу, гибели клеток, в первую очередь, гибели нейронов.

При молниеносной гипоксии, развивающейся, в частности при вдыхании азота, метана, гелия без кислорода, синильной кислоты высокой концентрации наблюдается фибрилляция и остановка сердца. Большая часть клинических изменений отсутствует, т.к. очень быстро происходит полное прекращение жизненно важных функций организма.

Структурные и ультраструктурные изменения в органах неспецифичны и могут быть представлены застойными явлениями в коже, слизистых оболочках, венозным полнокровием, отеком мозга, легких, в органах брюшной полости; кровоизлияния в серозные и слизистые оболочки.

В случаях интоксикации, протекающих с явлениями гипоксии, возникает необходимость в проведении рациональной терапии, направленной на ее ликвидацию.