- •И.Ф. Гарбуз, в.С. Леонтьев, е.Л. Коляда военная, экстремальная токсикология, медицинская защита от химических, радиоактивных и биологических поражений

- •История развития токсикологии

- •Современное состояние и перспективы развития военной и экстремальной токсикологии

- •Предмет, цель, задачи и структура токсикологии

- •Цель и задачи токсикологии

- •Структура токсикологии

- •Токсический процесс

- •Интоксикация (отравление)

- •Медико-тактическая классификация очагов ахов

- •Химическая обстановка

- •Токсикокинетика

- •Токсикодинамика

- •Токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее количество активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во взаимодействие с токсикантом;

- •Экзотоксический шок и токсикогенный коллапс

- •Общие принципы оказания медицинской помощи пораженным ов и ахов

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества нервно-паралитического действия

- •Особенности холинергической передачи нервного импульса

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества кожно-нарывного действия

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества общеядовитого действия

- •Синильная кислота

- •Окись углерода

- •Нитробензол

- •Сероводород

- •Динитро-орто-крезол

- •Акрилонитрил

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества удушающего действия

- •Фосген, дифосген

- •Механизм возникновения и развития токсического отека легких.

- •Хлорпикрин

- •Гидразин

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества раздражающего действия

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества психомиметического (психодислептического) действия.

- •Вещество bz.

- •Диэтиламид лизергиновой кислоты (длк).

- •Основные проявления интоксикации длк у человека (Rothlin)

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества цитотоксического действия

- •Бромистый метил.

- •Диоксин.

- •Окись этилена.

- •Ядовитые технические жидкости.

- •Этиленгликоль.

- •Острые отравления хлорированными углеводородами.

- •Метиловый спирт.

- •Этанол.

- •Тетраэтилсвинец.

- •Дихлорэтан.

- •Физиология дыхания

- •Гипоксия при острых отравлениях.

- •Кислородная терапия при патологических состояниях. Табельна кислородная аппаратура.

- •Методы искусственной вентиляции легких.

- •Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- •Средства защиты органов дыхания.

- •Средства защиты кожи.

- •Коллективные средства защиты.

- •Медицинские средства защиты.

- •Острые радиационные поражения.

- •Возможная структура сан. Потерь при ядерном взрыве мощностью 20 Кт.

- •Мтх очагов при применении яо (ю.М. Полумисков, и.В. Воронцов, 1980).

- •Острая лучевая болезнь.

- •Механизм возникновения и развития лучевых поражений.

- •Действие ии на нуклеиновые кислоты, белки, жиры и углеводы.

- •Влияние ии на обмен веществ и биоэнергетику клетки.

- •Действие ии на нервную систему и железы внутренней секреции.

- •Механизмы развития важнейших радиационных синдромов.

- •Клиническая характеристика острой лучевой болезни от внешнего облучения.

- •Классификация острой лучевой болезни.

- •Характеристика олб I степени.

- •Характеристика олб III степени.

- •Характеристика олб IV степени.

- •Особенности биологического действия нейтронов.

- •Биологическая дозиметрия.

- •Профилактика и принципы лечения острой лучевой болезни.

- •Характеристика средств и методов профилактики лучевых поражений, применяемых в войсках.

- •Классификация и механизмы действия радиопротекторов.

- •Профилактика лучевых поражений при внутреннем заражении.

- •Принципы лечения олб

- •Профилактика и лечение первичной реакции.

- •Лечение основных синдромов.

- •Радиационная и химическая разведка в частях и подразделениях медицинской службы.

- •Организация и средства проведения специальной обработки.

- •Предельно допустимые значения степени загрязнения радиоактивными веществами поверхностей различных объектов

- •Состав, назначение и способы применения дегазирующих и дезактивирующих растворов и рецептур

- •Частичная специальная обработка.

- •Полная специальная обработка. Организация работы отделения специальной обработки (осо).

- •Способы дегазации основных видов медицинского имущества.

- •Способы дезактивации основных видов медицинского имущества.

- •Литература

- •Оглавление

Ядовитые технические жидкости.

Введение.

В настоящее время в промышленности, в сельском хозяйстве, в армии и на флоте находят широкое применение так называемые "технические жидкости". Их используют в качестве растворителей, антифризов, горючих, сырья для получения других продуктов и т.д. Параллельно с ростом технического оснащения растет и количество военнослужащих, контактирующих с различными техническими жидкостями.

Многие из технических жидкостей высокотоксичны и при определенных условиях могут вызвать как острые, так и хронические отравления личного состава. Кроме того, врач воинской части может быть вызван к членам семьи военнослужащих в связи с возникшим у них острым отравлением. Отравления могут носить профессиональный характер и возникать вследствие нарушений правил техники безопасности. Возможны также бытовые отравления - прием технических жидкостей внутрь по ошибке или преднамеренно, нередко с целью опьянения. Наиболее часто встречаются и тяжело протекают острые отравления такими веществами, как этиленгликоль и его производные, хлорированные углеводороды (дихлорэтан, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен), метиловый спирт.

Острые отравления ядовитыми техническими жидкостями - это трудный для диагностики и сложный для лечения раздел клинической токсикологии, имеющий большую актуальность и важное военно-прикладное значение. Каждый военный врач обязан уметь диагностировать эти отравления, быстро и своевременно оказать неотложную медицинскую помощь, назначить возможное и доступное в пределах своего медицинского учреждения лечение, правильно решить вопросы внутрипунктовой и эвакотранспортной сортировки. Неоправданная потеря времени, недостаточность медицинских мероприятий, неправильная и несвоевременная эвакуация могут нанести непоправимый вред, способствовать летальному исходу или развитию необратимых последствий.

Этиленгликоль.

Этиленгликоль (СН2ОНС2ОН, гликоль 1,2-этандиол) — бесцветная сиропообразная сладковатая жидкость без запаха. Хорошо растворяется в воде, спиртах. Относительная плотность 1,11 г/см3. Кипит при температуре +194°С. Замерзает при температуре -12°С. Его водные растворы замерзают при значительно более низких температурах. Этиленгликоль в основном используется как антифриз, охладитель и консервант (например, топливные антифризы содержат 99—100% этиленгликоля, стеклоочистители — 60—100%, растворители красок — 4—42%, растворители лаков — 5—15%) и является промышленным заменителем глицерина. Острые отравления этиленгликолем и содержащими его жидкостями возникают практически только в результате приема яда внутрь. Отравления парами (вследствие низкой летучести) не описаны. Ингаляционные отравления аэрозолями возможны, но крайне редки.

Существует группа эфиров, производных этиленгликоля (монометил, моноэтил, монобутил и т.д.) с общим названием целлозольвы. Наибольший интерес представляют монометиловый и моноэтиловый эфиры. Это жидкости, обладающие нерезким запахом. Температура их кипения ниже, чем этиленгликоля, а летучесть заметно выше. Они хорошо растворяются в воде и органических растворителях. Целлозольвы применяются в качестве растворителей. Кроме пе-роральных, эфиры способны вызывать ингаляционные отравления, при которых наряду с общетоксическим проявляется и раздражающее действие.

Химическая формула и вид молекулы этиленгликоля.

Токсичность этиленгликоля и его эфиров достаточно высока. Смертельные отравления возможны после приема 30—50 мл, средней смертельной дозой считается 100 мл.

Токсичность и пути поступления в организм.

Минимальная токсическая доза для человека составляет 50 мл, смертельная 100—300 мл. Наблюдаются колебания индивидуальной чувствительности к этиленгликолю, смертельная доза может колебаться от 50 до 500 мл. Именно этиленгликоль является основным токсическим агентом жидкостей на гликолевой основе. Отравления возможны только при попадании данных ЯТЖ внутрь организма. Ингаляционные отравления маловероятны, так как летучесть этиленгликоля при обычных температурах недостаточна для создания в воздухе токсических концентраций. Летальность при отравлении этиленгликолем достигает 60—63%. Группа ЯТЖ на гликолевой основе — наиболее частая причина острых отравлений со смертельным исходом в связи с тем, что вкус и запах этиленгликоля близки к алкогольным.

Этиленгликоль и его эфиры быстро всасываются в кровь, относительно равномерно распределяются в биосредах. Наиболее высокие концентрации в крови определяются в течение 6—12 ч, уровень в 0,4—0,6 г/л и выше характерен для тяжелых отравлений. Этиленгликоль выводится из организма с мочой, до 70% введенного яда удаляется в течение 1—2-х суток. Концентрация этиленгликоля в моче обычно выше, чем в крови. Целлозольвы выводятся не только с мочой, но и с выдыхаемым воздухом.

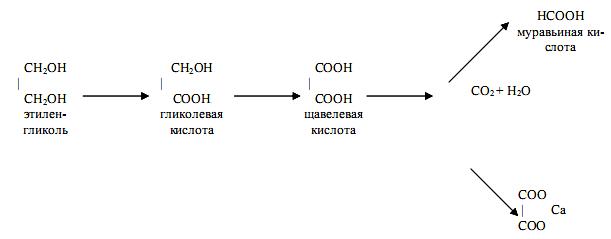

Этиленгликоль метаболизируется в основном ферментными системами печени. Первый этап — превращение в гликолевый альдегид — катализируется алкогольдегидрогеназой. Далее гликолевый альдегид трансформируется в гликолевую и глиоксиловую кислоты. Небольшая часть (3—5%) от введенного в организм этиленгликоля превращается в щавелевую кислоту.

Метаболизм целлозольвов существенно отличается от метаболизма этиленгликоля. Он осуществляется по двум путям, главный из которых — окисление спиртовой группы до соответствующей оксиуксусной кислоты, а второстепенный — гидролиз эфирной связи с образованием этиленгликоля и алифатического спирта.

Механизм токсического действия.

Этиленгликоль быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, определяется в крови через 5—15 мин после приема внутрь и достигает максимальной концентрации в крови через 2—5 ч. В связи с этим необходимо у таких больных как можно раньше промыть желудок и очистить кишечник, что и объясняет наибольшую эффективность применения в эти сроки методов форсированного удаления невсосавшегося яда из организма. Этиленгликоль и продукты его распада можно обнаружить в организме до 3—8 дней и более.

Схема трансформации этиленгликоля.

Этиленгликоль подвергается в организме окислению до углекислоты и воды с образованием токсичных промежуточных продуктов — гликолевого альдегида, гликолевой кислоты, щавелевой, уксусной, муравьиной и других кислот, что приводит к ацидозу, выраженным расстройствам обмена, гипоксии. Щавелевая кислота взаимодействует с ионами кальция с образованием нерастворимой щавелевокислой кальциевой соли. Основной путь удаления из организма этиленгликоля и продуктов его распада — через почки (до 50% яда). При этом оксалаты осаждаются в стенках капилляров, в канальцах и лоханках почек и, действуя непосредственно и рефлекторным путем, нарушая почечный кровоток, способствуют развитию токсической нефропатии. Гипокальциемия, вызванная связыванием ионизированного кальция, может быть одной из причин нарушения деятельности центральной нервной системы и работы сердца.

Этиленгликоль действует как сосудистый и протоплазматический яд, подавляет окислительные процессы, вызывает отек, набухание и некроз мелких сосудов с расстройством тканевого кровообращения, сдвигает кислотно-щелочное равновесие в сторону метаболического ацидоза, нарушает водно-электролитный баланс.

В механизме токсического действия этиленгликоля определенная роль отводится как неизмененному гликолю, так и продуктам его биотрансформации. С целой молекулой связано умеренно выраженное наркотическое действие яда, а также высокая осмотичность, вследствие чего возможны водная дегенерация клеток почечного эпителия и отек мозга. Ведущая же роль в развитии отравления принадлежит метаболитам этиленгликоля. В течение длительного времени основное значение придавалось щавелевой кислоте, способной связывать кальций с образованием плохо растворимого оксалата. Однако оказалось, что в оксалат трансформируется лишь незначительная доля этиленгликоля, а гипокальциемия развивается далеко не во всех случаях тяжелых отравлений. С другой стороны, кристаллы кальция оксалата образуются в почках, мозге и легких, что ухудшает функцию этих органов.

В настоящее время считается, что в формировании цитотоксического эффекта этиленгликоля главную роль играет гликолевая кислота и ее метаболит — глиоксиловая кислота, которая наиболее токсична. Она разобщает окисление и фосфорилирование.

Таким образом, продукты биотрансформации этиленгликоля вызывают серьезные и разнообразные нарушения энзиматических процессов. Указанные нарушения усиливаются вследствие осмотического действия яда, а также метаболического ацидоза, развивающегося в результате накопления эндогенных продуктов и кислот, образующихся при метаболизме этиленгликоля.

Метаболические расстройства являются пусковым звеном в развитии поражений, наиболее выраженных в головном мозге, почках и печени. Тяжелые расстройства обмена веществ, гипоксия, повышение мембранной проницаемости способствуют формированию экзотоксического шока.

Особенно значительные гемодинамические расстройства при отравлениях этиленгликолем наблюдаются в почках. Известно, что при снижении ОЦК в 2 раза почечный кровоток уменьшается в 20— 30 раз.

Замедление почечного кровотока, стазы, повышение проницаемости мембран приводят к ишемии ткани почек, отеку интерстиция, повышению внутриорганного давления, нарушению фильтрационно-реабсорбционных процессов, прогрессированию расстройств гемо- и лимфотока.

Рефлекторный спазм артерий коры, раскрытие артериовенозных анастомозов со сбросом крови через юкстамедуллярные пути еще более усиливают поражения почечной паренхимы.

Указанные нарушения в сочетании с прямым повреждающим действием продуктов метаболизма этиленгликоля приводят к развитию весьма характерного для данной интоксикации тотального двухстороннего коркового некроза почек.

Клиническая картина отравлений.

Периоды. В клинической картине отравлений этиленгликолем выделяются следующие периоды: начальный, скрытый, выраженных проявлений (а — преимущественно мозговых нарушений, б — поражения печени и почек), восстановления и последствий.

Начальный период характеризуется опьянением, напоминающим таковое после приема этанола. Опьянение при отравлениях этиленгликолем, как правило, выражено умеренно. В отличие от отравлений этанолом и его суррогатами выдыхаемый воздух отравленных этиленгликолем не имеет запаха. Начальный период интоксикации постепенно переходит в скрытый, во время которого пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно.

Скрытый период, в среднем равный 4—6 ч, может продолжаться от 1—2 до 12—16 ч, а в наиболее тяжелых случаях опьянение непосредственно сменяется выраженными клиническими проявлениями интоксикации.

Период развернутых проявлений отравления характеризуется несколькими основными синдромами: энцефалопатии, экзотоксиче-ского шока, гастроинтестинальных расстройств, гепато-нефропатии, метаболического ацидоза. В начале данного периода преобладают явления энцефалопатии, шока, гастроэнтерита, в дальнейшем — симптомы поражения паренхиматозных органов, в том числе, наиболее тяжелое осложнение — острая почечная недостаточность. После скрытого периода у пострадавших появляются общая слабость, головная боль, нарушения координации движений, тошнота, рвота, боли в животе, иногда столь сильные, что больные подвергаются лапаротомии по подозрению на острое хирургическое заболевание органов брюшной полости. Нередко развивается возбуждение с эйфорией, эмоциональной гиперестезией, бредом, галлюцинациями, сменяющееся угнетением, сонливостью, сопором или комой. При объективном обследовании определяются гиперемия и одутловатость лица, цианоз слизистых оболочек. Кожные покровы холодные, влажные. Зрачки умеренно расширены, реакция на свет ослаблена. Дыхание глубокое, шумное (ацидотическое). Отмечаются лабильность пульса и артериального давления, симптомы нарушения микроциркуляции (мраморность кожи конечностей, положительный симптом белого пятна), уменьшение диуреза и др. У части больных на фоне комы появляются признаки раздражения мозговых оболочек, патологические стопные рефлексы (Оппенгейма, Гордона, Бабинского). При дальнейшем углублении комы прогрессируют нарушения гемодинамики и дыхания, являющиеся непосредственной причиной гибели пострадавших. Смертельные исходы при отравлениях этиленгликолем наступают чаще всего в конце 1-х — на 2-е сутки после приема яда.

При более благоприятном течении на 2—3-и сутки сознание восстанавливается, часто через стадию психомоторного возбуждения. В этот период на первый план выступают симптомы поражения почек и печени. Больные жалуются на боли в пояснице, жажду, отсутствие аппетита, тошноту, рвоту, боли в эпигастральной области и в правом подреберье. При объективном обследовании определяются субиктеричность кожи, увеличение и болезненность печени, болезненность при поколачивании по пояснице, повышение артериального давления; развивается олиго- и анурия. В дальнейшем формируется развернутая картина почечной или почечно-печеночной недостаточности, развиваются осложнения (дистрофия миокарда, пневмония, панкреатит и др.). Исход отравления в основном определяется степенью поражения почек. Тяжелые поражения печени не являются обязательными при выраженных формах отравлений. Они развиваются примерно в 50% случаев, особенно при интоксикациях некоторыми техническими жидкостями, содержащими этиленгликоль.

Степени тяжести. Острые отравления этиленгликолем делятся на легкие, средние и тяжелые.

Для легких интоксикаций характерны неглубокое и непродолжительное опьянение, длительный (до 12 ч и более) скрытый период, нерезко выраженные проявления энцефалопатии (общая слабость, головная боль, легкая атаксия) и диспепсии; поражения почек ограничиваются нефропатией I степени (изменения состава мочи без нарушения диуреза, азотистого обмена и электролитного баланса).

При отравлениях средней тяжести опьянение более выражено, скрытый период до 6—8 ч, энцефалопатия проявляется возбуждением, эмоциональной лабильностью, атаксией, сонливостью, кратковременным сопорозным состоянием. Гастроинтестинальный синдром выражен отчетливо. Возможно развитие гепатопатии I—II степени. Поражения почек проявляются олигурией (в течение 2—3 суток), умеренной азотемией (до 0,8—1 г/л мочевины). Необходимости в проведении гемодиализа не возникает.

При тяжелых отравлениях опьянение отчетливо выражено, скрытый период укорочен до 1—4 ч, может вообще отсутствовать. В развернутой стадии резко выражены все основные синдромы интоксикации. Лишь в отдельных случаях общемозговые и желудочно-кишечные проявления интоксикации незначительны, а заболевание манифестирует симптомами острой почечной недостаточности.

При клиническом исследовании крови в ранние сроки определяются нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, лимфопения, анэозинофилия. Количество эритроцитов либо не изменено, либо повышено вследствие гемоконцетрации; СОЭ нормальная. На фоне острой почечной недостаточности развивается нормохромная анемия, увеличивается СОЭ, появляются токсические изменения в нейтрофилах.

При исследовании мочи определяются низкая относительная плотность на фоне снижения диуреза, кислая реакция, различной степени выраженности протеинурия; в осадке обнаруживаются гиалиновые, зернистые, реже восковидные цилиндры, повышенное количество лейкоцитов и эритроцитов, кристаллы кальция оксалата. В стадии восстановления долго сохраняются незначительная протеинурия и изогипостенурия.

Биохимические исследования крови в ранние сроки выявляют умеренную гипергликемию, в части случаев гипокальциемию; закономерно наблюдается метаболический ацидоз. В дальнейшем определяются изменения биохимических показателей, характерные для почечной недостаточности (повышение уровня креатинина, азота мочевины, индикана, гипонатриемия, гиперкалиемия и т.д.) и поражения печени (гиперферментемия, гипербилирубинемия, снижение прокоа-гулянтов, холестерина, патологические осадочные реакции и т.д.).

В зависимости от характера патологического процесса в почках и их функционального состояния выделяют три степени токсической нефропатии: легкую, среднюю и тяжелую. Тяжелая степень нефропатии характеризуется синдромом острой почечной недостаточности (ОПН).

В клинике выделяют следующие стадии ОПН:

Начальная.

Олигоанурическая.

Стадия восстановления диуреза или полиурическая (ранняя, поздняя).

Стадия выздоровления (или восстановительная).

Начальная стадия (или шоковая). Ограничена временем от момента воздействия яда (или возникновения шока, гемолиза, ожога и др.) до первых признаков острой почечной недостаточности. В этой стадии на первый план выступает клиническая картина основного процесса, являющегося причиной нефропатии (отравление этиленгликолем, хлорированными углеводородами и др.). Данную стадию называют еще шоковой.

Продолжительность начального периода колеблется от нескольких часов до 3—5 суток. 2.

Олигоанурическая стадия. Наиболее ярко отражает клиническую картину острой почечной недостаточности.

После кратковременного улучшения в состоянии больного вновь (2—5—7-е сутки) наступает значительное ухудшение.

Диурез постепенно или внезапно уменьшается, достигая в отдельных случаях степени анурии. В этот период нарастают общая слабость, сонливость, головная боль. Появляются тошнота, рвота, боли в поясничной области и животе, одышка. Артериальное давление чаще повышается до 160—200/90—120 мм рт.ст.; в отдельных случаях АД существенно не меняется.

Несмотря на небольшое количество мочи, ее удельный вес довольно рано становится низким (1,008—1,012).

Наиболее объективными тестами недостаточности функции почек считают повышение уровня азотистых метаболитов и, прежде всего, креатинина и мочевины, а также снижение ее индекса (отношение концентрации мочевины мочи к мочевине крови). Снижение индекса мочевины ниже 10 свидетельствует о значительном нарушении функции почек.

Азотемия при ОПН связана не только с нарушением выделительной функции почек, но и с повышенным распадом тканевого белка.

Как следствие ОПН значительно нарушается электролитный состав крови: увеличивается содержание ионов K+ и Mg2+, а также сульфатных и фосфорных анионов (SO42– и НРО42–). Первоначально развившийся алкалоз быстро сменяется ацидозом, который вызван гиперфосфатемией, гиперсульфатемией и накоплением промежуточных недоокисленных продуктов обмена веществ. К этим нарушениям вскоре присоединяются геморрагический диатез и анемия. Электролитные нарушения (гиперкалиемия), ацидоз, анемия, экзо- и эндоинтоксикация приводят к миокардиодистрофии, сопровождающейся сердечной, преимущественно левожелудочковой, недостаточностью (имеют значение гипертензия в системе большого круга кровообращения и повышенная нагрузка на левый желудочек). Крайняя степень сердечной недостаточности проявляется в виде отека легких. Отек нередко приобретает затяжное подострое течение и плохо поддается терапии.

В развитии патологического процесса при ОПН большое значение имеет нарушение водного обмена, приводящего к гипергидратации тканей. Гипергидратация является как следствием нарушения выделительной функции почек и поступления избыточного количества жидкости в организм, так и понижения содержания белка в крови из-за выхода его в межуточную жидкость (вследствие повышенной проницаемости стенок сосудов), а также поражения печени. Гипергидратация существенно ухудшает течение ОПН. Особенно заметно ее влияние проявляется в системе малого круга кровообращения. Отек межуточной ткани легких значительно ухудшает их вентиляционную способность, к сердечной недостаточности присоединяется дыхательная. Такой патологический процесс называют синдромом «водяного», «влажного» или «гипергидратированного» легкого. Наиболее объективно синдром «водяного» легкого можно установить при рентгенографии.

Стадия восстановления диуреза — полиурическая. На 5–7-е сутки диурез постепенно (иногда и быстро) нарастает и достигает 1500—2000 мл. Проба по Зимницкому свидетельствует о наличии гипо- и изостенурии. Удельный вес мочи колеблется в пределах 1,008— 1,010. В ранний период, несмотря на увеличение диуреза, содержание остаточного азота в крови существенно не меняется, так как функциональная способность почек еще невелика. Они могут выделить из организма только продукты эндогенного распада. Состояние больного несколько улучшается. Сознание проясняется, рвота прекращается или становится реже. Начинает снижаться артериальное давление. Через 5—7 дней от начала восстановления диуреза функциональная способность почки значительно возрастает. Этот момент можно считать переходным от ранней полиурической стадии к поздней.

Суточный диурез достигает 3000—5000 мл. Несмотря на низкий удельный вес мочи, почкам удается вместе с жидкостью удалить из организма и большое количество азотистых метаболитов. Остаточный азот в крови понижается. Постепенно исчезают и признаки уремии.

Продолжительность полиурической стадии колеблется от 3 недель до 2—3 месяцев.

Нужно иметь в виду, что в связи с большой потерей организмом воды, а вместе с ней и солей Mg2+ и К+ (при одновременной задержке NaCl), может вновь ухудшиться общее состояние. Появляются головные боли, бессонница, сердечная недостаточность, общая слабость, психические расстройства, кома и др. В этом же периоде нередко наблюдаются и инфекционные осложнения — пневмонии, ангины, паротиты и др.

Восстановление после перенесенного отравления происходит медленно. Переход к этой стадии наступает постепенно через 1—2 месяца после отравления. К этому времени суточный диурез уменьшается до 1500—2000 мл, удельный вес мочи достигает 1,016—1,018. Однако проба по Зимницкому все еще показывает небольшие колебания удельного веса мочи (1,010—1,016). Длительное время сохраняются астенизация, диспепсия, нарушения функции печени и почек, анемия. Полное восстановление функции почки наступает значительно позже — спустя 3—5 месяцев после отравления. Восстановление может быть и неполным из-за развития очагового нефросклероза. Эти очаги возникают на участках, где некроз канальцев был глубоким и сопровождался разрушением базальной мембраны. В таком случае говорят о «выздоровлении с ущербом». Однако в большинстве случаев, даже после тяжелой ОПН, функции почек и печени через несколько месяцев восстанавливаются.

Отравления эфирами этиленгликоля (целлозольвами): при сходной клинической картине к особенностям этих отравлений относятся большая выраженность мозговых расстройств, запах яда в выдыхаемом воздухе, менее тяжелые поражения почек.

Для острого отравления этилцеллозольвом характерны тяжелые поражения нервной системы, сопровождающиеся судорогами и параличами.

Хронические отравления этилцеллозольвом проявляются онемением языка, затрудненным дыханием, раздражением слизистых оболочек.

Диагностика отравлений жидкостями на гликолевой основе.

Диагностика отравлений основана на установлении факта приема внутрь технических жидкостей на гликолевой основе, типичной периодичности и характерной клинической картине интоксикации, значительных изменениях в моче, свидетельствующих о серьезном поражении почек, наличии в моче кристаллов кальция оксалата и повышенного количества гиппуровой кислоты, данных химико-токсикологического исследования биосред и остатков принятого яда. При определении этиленгликоля в биосредах положительные результаты могут быть получены не позднее 2—3-х суток с момента приема яда.

Лечение отравлений.

При оказании первой помощи отравленным этиленгликолем и его эфирами необходимо срочно вызвать рвоту, как можно скорее провести промывание желудка водой или 2% раствором натрия гидрокарбоната, ввести солевое слабительное.

Антидотная терапия включает введение этилового спирта в дозах и по схеме, указанных для отравлений метанолом, с целью уменьшения образования токсичных метаболитов яда. Кроме того, в качестве антидота при отравлениях этиленгликолем и его эфирами может применяться ингибитор алкогольдегидрогеназы 4-метилпиразол. Определенными антидотными свойствами обладают препараты кальция и магния. Кальция хлорид или глюконат восполняют кальциевый дефицит и частично связывают оксалат. Препараты магния образуют со щавелевой кислотой растворимый магния оксалат, который выводится с мочой.

Для удаления из организма всосавшегося этиленгликоля используют форсированный диурез, перитонеальный диализ, гемодиализ. Форсированный диурез необходимо сочетать с ощелачиванием, как для увеличения выведения кислых метаболитов яда, так и для борьбы с метаболическим ацидозом. В качестве мочегонных лучше использовать быстродействующие салуретики, так как осмотические диуре-тики могут усиливать дистрофические изменения в почках.

Наиболее интенсивно этиленгликоль удаляется из организма при гемодиализе, проведенном в первые 6—12 ч после приема яда, однако целесообразно его использование и в более поздние сроки (до 48 ч). Гемосорбция при отравлениях этиленгликолем и его эфирами не применяется.

Комплексная терапия при отравлениях данными ядами включает также мероприятия, направленные на коррекцию нарушений метаболизма, микроциркуляции и реологических свойств крови, мембранной проницаемости, протеолитической активности и т.д. С этой целью проводится инфузионная терапия с использованием кристал-лоидных растворов (натрия хлорида и гидрокарбоната), гепарина, глюкокортикоидов, ингибиторов протеолиза, комплекса витаминов, сердечно-сосудистых средств, антибиотиков. Лечение острой почеч-но-печеночной недостаточности проводится по общим правилам.

Большое значение в терапии отравлений этиленгликолем придается патогенетической и симптоматической терапии. При развившемся отеке головного мозга уменьшают водную нагрузку, проводят краниоцеребральную гипотермию, дегидратационные мероприятия, по показаниям — люмбальную пункцию (осторожно!). С целью снижения степени повреждения паренхиматозных органов рекомендуются инфузии глюкозо-новокаиновой смеси (500 мл 5% глюкозы + 50 мл 2% новокаина), аллопуринола, плазмозаменителей и антиагрегантов (реополиглюкина, курантила, трентала), ингибиторов протеолиза (контрикала, гордокса и др.), гепарина (20 000 ед.), фраксипарина, эуфиллина, витаминных препаратов (С, В1, В6, В12), цитохрома С и др. От рекомендуемой в некоторых руководствах паранефральной блокады следует воздерживаться.

При развитии олигоанурической стадии ОПН тактика ведения больных существенно изменяется. Устанавливается строгий водный режим (500 мл жидкости + суточные потери жидкости), диета № 7, рекомендуются резко ограничить продукты, богатые калием, а также калий в лекарственных формах, осуществляются детоксикационные мероприятия, назначаются средства, подавляющие катаболизм (энтеросорбенты, слабительные, очищение кишечника, его де-контаминация, анаболические препараты, ингибиторы протеолиза), при инфекционных осложнениях — антибиотики, не обладающие нефро- и гепатотоксичностью (в дозах, соответствующих СЭФ). При выраженных формах уремической, водной или электролитной интоксикации — гемодиализ с помощью искусственной почки.

Лечение острых отравлений целлозольвами осуществляется в целом так же, как терапия интоксикаций этиленгликолем.

При отравлениях этими ядами особенно важна коррекция метаболического ацидоза, нередко достигающего степени, несовместимой с жизнью.

При отравлениях метилцеллозольвом важен также постоянный контроль за гемодинамикой, применение средств профилактики и терапии экзотоксического шока, нефро- и гепатопротекторов.

Этапное лечение.

Первая врачебная помощь: зондовое промывание желудка водой или 2% раствором натрия гидрокарбоната с последующим введением 30 г магния сульфата, 100—150 мл 30% раствора этанола; внутримышечно кальция глюконат (10% — 10 мл), магния сульфат (25% — 5—10 мл); при коме внутривенно глюкоза (40% — 20—40 мл); внутримышечно кордиамин (2 мл), кофеин (20% — 1—2 мл); ингаляция кислорода. Срочная эвакуация в центр гемодиализа.

Квалифицированная помощь: повторное зондовое промывание желудка, этиловый спирт (по 50—100 мл — 30% раствора каждые 4 ч или 300—500 мл 5% раствора в 5% глюкозе внутривенно); фолиевая кислота (20—30 мг); форсированный диурез. Внутривенно глюкозо-новокаиновая смесь (2% новокаин 50 мл, 5% глюкоза 500 мл), натрия гидрокарбонат (3—5% — 500—1000 мл), кальция хлорид (10% — 10 мл), магния сульфат (25% — 10 мл), эуфиллин (2,4% — 10 мл), преднизолон (60—90 мг), витамины (С, B1, В6, РР, В12), гепарин (20 000 ЕД). Оксигенотерапия, сердечно-сосудистые средства, антибиотики; дегидратационные мероприятия при отеке головного мозга. Эвакуация в специализированный центр.

Специализированная помощь: проведение мероприятий, указанных в предыдущем разделе; гемодиализ; мероприятия по профилактике и лечению острой почечно-печеночной недостаточности, других осложнений; реабилитационные мероприятия.

Предупреждение отравлений.

Основная мера борьбы с отравлениями жидкостями на гликолевой основе — разъяснительная работа среди личного состава войсковых частей об опасности использования данных ЯТЖ в качестве суррогатов алкоголя. В настоящее время антифризы готовятся только из этиленгликоля, и всякий случай использования этих жидкостей в качестве спиртного напитка опасен для жизни.

Для предупреждения отравления ЯТЖ на гликолевой основе необходимо соблюдать следующие правила:

— не засасывать жидкость ртом для создания сифона при ее переливании;

— во время работы с жидкостью не курить и не принимать пищу;

— в тех случаях, когда при работе возможно разбрызгивание жидкости, необходимо пользоваться защитными очками;

— при появлении рези в глазах и раздражении дыхательных путей необходимо надеть противогаз;

— зачистку резервуаров, железнодорожных цистерн производить с использованием индивидуальных средств защиты (шланговый противогаз ПШ-1 или ПШ-2, спасательный пояс с веревкой, комбинезон, резиновые сапоги, резиновые или брезентовые рукавицы), которые по окончании зачистки должны быть тщательно промыты водой и высушены;

— по окончании работы с жидкостями тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.