- •И.Ф. Гарбуз, в.С. Леонтьев, е.Л. Коляда военная, экстремальная токсикология, медицинская защита от химических, радиоактивных и биологических поражений

- •История развития токсикологии

- •Современное состояние и перспективы развития военной и экстремальной токсикологии

- •Предмет, цель, задачи и структура токсикологии

- •Цель и задачи токсикологии

- •Структура токсикологии

- •Токсический процесс

- •Интоксикация (отравление)

- •Медико-тактическая классификация очагов ахов

- •Химическая обстановка

- •Токсикокинетика

- •Токсикодинамика

- •Токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее количество активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во взаимодействие с токсикантом;

- •Экзотоксический шок и токсикогенный коллапс

- •Общие принципы оказания медицинской помощи пораженным ов и ахов

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества нервно-паралитического действия

- •Особенности холинергической передачи нервного импульса

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества кожно-нарывного действия

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества общеядовитого действия

- •Синильная кислота

- •Окись углерода

- •Нитробензол

- •Сероводород

- •Динитро-орто-крезол

- •Акрилонитрил

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества удушающего действия

- •Фосген, дифосген

- •Механизм возникновения и развития токсического отека легких.

- •Хлорпикрин

- •Гидразин

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества раздражающего действия

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества психомиметического (психодислептического) действия.

- •Вещество bz.

- •Диэтиламид лизергиновой кислоты (длк).

- •Основные проявления интоксикации длк у человека (Rothlin)

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества цитотоксического действия

- •Бромистый метил.

- •Диоксин.

- •Окись этилена.

- •Ядовитые технические жидкости.

- •Этиленгликоль.

- •Острые отравления хлорированными углеводородами.

- •Метиловый спирт.

- •Этанол.

- •Тетраэтилсвинец.

- •Дихлорэтан.

- •Физиология дыхания

- •Гипоксия при острых отравлениях.

- •Кислородная терапия при патологических состояниях. Табельна кислородная аппаратура.

- •Методы искусственной вентиляции легких.

- •Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- •Средства защиты органов дыхания.

- •Средства защиты кожи.

- •Коллективные средства защиты.

- •Медицинские средства защиты.

- •Острые радиационные поражения.

- •Возможная структура сан. Потерь при ядерном взрыве мощностью 20 Кт.

- •Мтх очагов при применении яо (ю.М. Полумисков, и.В. Воронцов, 1980).

- •Острая лучевая болезнь.

- •Механизм возникновения и развития лучевых поражений.

- •Действие ии на нуклеиновые кислоты, белки, жиры и углеводы.

- •Влияние ии на обмен веществ и биоэнергетику клетки.

- •Действие ии на нервную систему и железы внутренней секреции.

- •Механизмы развития важнейших радиационных синдромов.

- •Клиническая характеристика острой лучевой болезни от внешнего облучения.

- •Классификация острой лучевой болезни.

- •Характеристика олб I степени.

- •Характеристика олб III степени.

- •Характеристика олб IV степени.

- •Особенности биологического действия нейтронов.

- •Биологическая дозиметрия.

- •Профилактика и принципы лечения острой лучевой болезни.

- •Характеристика средств и методов профилактики лучевых поражений, применяемых в войсках.

- •Классификация и механизмы действия радиопротекторов.

- •Профилактика лучевых поражений при внутреннем заражении.

- •Принципы лечения олб

- •Профилактика и лечение первичной реакции.

- •Лечение основных синдромов.

- •Радиационная и химическая разведка в частях и подразделениях медицинской службы.

- •Организация и средства проведения специальной обработки.

- •Предельно допустимые значения степени загрязнения радиоактивными веществами поверхностей различных объектов

- •Состав, назначение и способы применения дегазирующих и дезактивирующих растворов и рецептур

- •Частичная специальная обработка.

- •Полная специальная обработка. Организация работы отделения специальной обработки (осо).

- •Способы дегазации основных видов медицинского имущества.

- •Способы дезактивации основных видов медицинского имущества.

- •Литература

- •Оглавление

Гидразин

Гидразин, NH2-NH2 — бесцветная маслянистая жидкость с запахом аммиака, сильно гигроскопическая жидкость, с температурой плавления 2 °С и температурой кипения 113,5 °С. Водные растворы обладают щелочными свойствами. Гидразины — сильные восстановители, горят синим пламенем и являются одним из высококалорийных топлив, взрывоопасны.

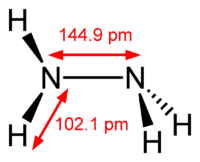

Рис. 66. Химическая формула и вид молекулы гидразина.

Патогенез поражения

Производные гидразина обладают нейротоксическим действием и относятся к числу веществ, угнетающих синтез ГАМК. В организм гидразин и его алкильные производные в виде пара и аэрозоля проникают ингаляционно и через кожу, в виде жидкости — через кожные покровы и при приеме внутрь. Проникновению веществ через кожу способствует повреждающее действие токсикантов на покровные ткани. С кровью они распределяются в органах и тканях, легко проникают через ГЭБ. Элиминация гидразина из организма частично осуществляется за счет выделения с мочой в неизмененном виде, частично за счет метаболизма. Основной путь метаболических превращений — конъюгация с эндогенным уридином, фосфатом, ацетатом при участии соответствующих трансфераз (реакции конъюгации) и биологическое окисление, активируемое микросомальными цитохром-Р-450-зависимыми оксидазами смешанной функции, до азота, диамида и диазена. Пораженные, подвергшиеся санитарной обработке, не представляют опасности для окружающих.

Основные проявления интоксикации

Пары гидразина вызывают сильное раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей. При тяжелых поражениях возможно развитие токсического отека легких, токсической пневмонии. Жидкий гидразин (в эпицентре аварии) при попадании на кожу или глаза вызывает химический ожог ткани и сопутствующие этому общие реакции организма. При резорбции гидразина к проявлениям местного действия токсикантов присоединяются признаки поражения ЦНС, крови, печени и почек. Симптоматика отравления развивается спустя 30—90 мин от начала воздействия. При легкой интоксикации (наиболее вероятная форма поражения в зоне химического заражения) появляются беспокойство, возбуждение, чувство страха, бессонница. Нарушение работоспособности в течение суток и более. При поступлении в организм в дозах, близких к смертельным, вещества вызывают тошноту, рвоту, нарушение сознания, клоникотонические судороги, приступы которых чередуются с периодами ремиссии. У пострадавших развивается коматозное состояние на фоне нарушений функций сердечно-сосудистой системы (брадикардия, коллапс). По выходе из комы наблюдается психоз с бредом, слуховыми и зрительными галлюцинациями. Состояние психоза может продолжаться в течение нескольких дней. Характерным проявлением интоксикации являются метгемоглобинемия, гемолиз (метгемоглобинообразование более характерно для арильных производных гидразина, например фенилгидразина). Максимум снижения содержания эритроцитов в крови отмечается к 10-м суткам. Достаточно часто встречающимся проявлением острой интоксикации гидразином и его производными является отсроченное во времени поражение печени и почек в форме острого токсического гепатита и токсической нефропатии. В эксперименте у животных, отравленных гидразином в высоких дозах, отмечаются жировое перерождение печени, некроз эпителия проксимального отдела извитых канальцев почек. Изменения со стороны внутренних органов развиваются через 48 и более часов после поступления яда в организм. Механизм токсического действия. Основными механизмами, лежащими в основе токсического действия гидразина и его производных на ЦНС, являются:

снижение содержания пиридоксальфосфата в тканях мозга;

инактивация ферментов, кофактором которых является пиридоксальфосфат, и в частности, энзимов, участвующих в метаболизме ГАМК;

снижение содержания ГАМК и, как следствие этого, подавление тормозных процессов в ЦНС;

снижение активности моноаминоксидазы (МАО) и повышение содержания биогенных аминов (норадреналина, дофамина, серотонина) в ЦНС.

При отравлении гидразином и его производными запасы пиридоксальфосфата в тканях резко снижаются. В основе эффекта лежит способность токсиканта вступать в химическую связь с альдегидными группами пиридоксаля. В результате этой реакции, во-первых, снижается содержание пиридоксаля, во-вторых, образуется пиридоксальгидразон — вещество, являющееся конкурентным обратимым ингибитором фермента пиридоксалькиназы (как in vitro, так и in vivo). Функция пиридоксалькиназы — активация реакции фосфорилирования пиридоксаля, в ходе которой образуется пиридоксальфосфат — кофактор многих энзимов, участвующих в метаболизме веществ. Угнетение пиридоксалькиназы пиридоксальгидразоном быстро приводит к истощению запасов пиридоксальфосфата и, следовательно, к снижению активности ферментов, кофактором которых он является. При отравлении гидразинами из строя выходит около 20 энзимов, среди них трансаминазы, декарбоксилазы аминокислот, аминоксидазы и др. Особенно сильно снижается активность декарбоксилазы глутаминовой кислоты (ДГК) — основного энзима синтеза ГАМК в мозге. ДГК — пиридоксальфосфат - зависимый энзим. Судорожный синдром при введении гидразина развивается на фоне снижения активности энзима до уровня 40% от нормы. В результате нарушается синтез ГАМК. Гамма-аминомасляная кислота не проникает через гематоэнцефалический барьер. Ее синтез осуществляется непосредственно в ГАМК-ергических нейронах. Глиальные элементы также не синтезируют нейромедиатор. Одновременно подавляется активность и ГАМК-Т (также пиридоксальфосфат-зависимого энзима) и, следовательно, блокируются не только процессы синтеза, но и распада ГАМК. Блок синтеза нейромедиатора в нейронах с одновременным замедлением его распада приводит к перераспределению ГАМК: в нервных клетках (где осуществляется синтез нейромедиатора) содержание вещества снижается, в глиальных — несколько возрастает. По этой причине не всегда удается проследить четкую корреляцию между тяжестью интоксикации и степенью снижения ГАМК в ткани мозга. Тем не менее, при тяжелых отравлениях, сопровождающихся развитием судорог, уровень ГАМК составляет 50—70% от нормы. Таким образом, от момента начала действия гидразина до развития эффектов, являющихся непосредственной причиной судорожного синдрома, разыгрывается целая цепь патохимических процессов. С этим связано наличие скрытого периода, наблюдающегося даже при крайне тяжелых формах отравления гидразином. Гидразин и его производные являются необратимыми ингибиторами моноаминоксидазы — фермента, участвующего в разрушении нейромедиаторных веществ мозга: дофамина, норадреналина, серотонина. На основе гидразина созданы лекарственные препараты — ингибиторы МАО (фенелзин и др.). При отравлении веществом через 5—6 ч после начала интоксикации количество катехол- и индоламинов в ЦНС существенно увеличивается, что может явиться дополнительной причиной явлений, наблюдающихся как при легких интоксикациях (состояние возбуждения, бессонница), так и по выходе пострадавшего из коматозного состояния (зрительные, слуховые галлюцинации, бред и т.д.). Гемолитическое действие гидразина и его производных, повидимому, связано с их метгемоглобинообразующей активностью. Образование метгемоглобина приводит к снижению содержания в эритроцитах глутатиона, необходимого для стабилизации биологических мембран. Поэтому эритроциты, содержащие метгемоглобин, менее устойчивы и легко разрушаются в селезенке. Механизмы поражения печени и почек окончательно не установлены. Возможно, в основе цитотоксического действия гидразина и его производных лежит все то же нарушение активности пиридоксальзависимых ферментов. Кроме того, в эксперименте установлены снижение митохондриальной активности в тканях печени и почек, активация свободнорадикальных процессов и перекисного окисления липидов, повреждение системы антирадикальной защиты, и в частности, глутатиона.

Клиника поражений гидразинами

Клинические проявления ингаляционных отравлений гидразином и его производными характеризуются симптомами раздражения верхних дыхательных путей, общемозговыми расстройствами, признаками поражения печени. Выраженность этих проявлений зависит от степени тяжести интоксикации. В легких случаях отравления гидразинами появляются резь в глазах, сухость и першение в области зева, кашель, головная боль, головокружение, тошнота, потливость, общая слабость. Постепенно указанные признаки интоксикации усиливаются, обычно на протяжении первых суток отравления. Объективно отмечаются функциональные изменения состояния ЦНС и вегето-сосудистая неустойчивость. Указанные явления проходят в течение недели.

Поражения средней степени тяжести протекают с более выраженными симптомами интоксикации. Отмечается рвота, нередко многократная. Возможна кратковременная потеря сознания. Повышается температура тела. Развивается токсическая гепатопатия I—II степени. Возможны осложнения в виде бронхита, пневмонии. Длительность течения отравления — 2—4 недели и более.

Тяжелые отравления гидразинами сопровождаются судорожным симптомокомплексом, который обычно развивается через 1,5—2 ч после действия яда. Судороги возникают приступообразно, как правило, на фоне угнетенного сознания. Отмечается многократная рвота, удушье, боли за грудиной. С первых дней развиваются бронхит, бронхиолит, пневмония. Возможно развитие отека легких. Через несколько дней появляется желтушность кожи и склер, увеличиваются размеры печени, нарастают проявления общей интоксикации, что свидетельствует о развитии токсической гепатопатии II—III степени. Попадание брызг в глаза вызывает боль, блефароспазм, отек и воспаление конъюнктивы. При попадании на кожу возникает эритематозный дерматит.

В клинике хронической интоксикации гидразинами развиваются неврологические расстройства (головная боль, повышенная утомляемость, вегетативные сдвиги), гипотония, миокардиодистрофия, поражается печень, больные постепенно худеют, анемизируются. Доказать, что эти изменения вызваны профессиональной вредностью нелегко, они могут иметь и иное происхождение. Здесь совершенно необходимо специальное санитарно-гигиеническое обследование условий труда военных специалистов, динамика медицинского контроля.

Подходы к профилактике и лечению поражений гидразинами

Профилактика поражений заключается в точном соблюдении правил и мер техники безопасности, использовании средств защиты кожи и органов дыхания изолирующего типа, проведении полной специальной обработки после завершения работ.

При попадании гидразина на поверхность кожи, в глаза первая помощь оказывается в соответствии с общими принципами оказания помощи отравленным. В отношении легкоотравленных осуществляются мероприятия, проводимые при оказании помощи пораженным и другими веществами раздражающего действия. При тяжелых поражениях кожи и глаз мероприятия аналогичны, проводимым при отравлении ипритом. При ингаляционном поражении мероприятия должны быть направлены на профилактику, а в случае необходимости — на раннее лечение токсического отека легких. Биохимическим антагонистом гидразина является пиридоксин. Введение вещества отравленным сопровождается увеличением его содержания в тканях, вытеснением пиридоксальгидразонов из связи с активным центром пиридоксалькиназы и восстановлением ее активности. В итоге происходит нормализация процесса синтеза пиридоксальфосфата. За счет этого восстанавливается активность пиридоксальфосфат-зависимых энзимов. Людям, отравленным гидразинами, пиридоксин (витамин B6) с лечебной целью вводят в форме 5% раствора в дозе 25 мг/кг (1/4 дозы внутривенно, 3/4 — внутримышечно); при необходимости инъекцию повторяют через каждые 2 ч. Поиск антидотов, обладающих физиологическим антагонизмом по отношению к гидразину, проводили среди веществ, повышающих тонус ГАМК-ергической медиаторной системы мозга и нейролептиков (блокируют α-адренорецепторы, дофаминергические и серотонинергические рецепторы мозга). Эффективными оказались препараты из группы производных бензодиазепина. Эти вещества потенцируют действия ГАМК в ГАМК-ергических синапсах центральной нервной системы. Диазепам (седуксен) в дозе 5—10 мг/кг в 100% случаев предотвращает острую гибель экспериментальных животных, отравленных гидразином в смертельной дозе. Производные барбитуровой кислоты (фенобарбитал) и оксазолидиндионы (триметадион) также подавляют судороги, вызываемые производными гидразина, как у человека, так и у лабораторных животных. Дибензодиазепины (клозапин) снижают выраженность психотических реакций, развивающихся при легкой и средней степени тяжести отравления гидразином. Вещества малотоксичны, обладают слабым седативным и гипотензивным действием. Клозапин назначают в дозе 25—100 мг (таблетки). Из указанных препаратов достаточной эффективностью, переносимостью и удобством применения в полевых условиях отличаются диазепам и клозапин, которые и могут быть рекомендованы как средства медицинской защиты: клозапин — при возбуждении, чувстве страха; диазепам — при появлении судорог.

Первая и доврачебная помощь. При попадании гидразина и его производных на кожу или в глаза необходимо немедленно вывести пострадавшего из зараженной зоны, промыть глаза холодной водой и закапать 1% раствор дикаина. Загрязненные участки кожи следует длительно промывать холодной водой с мылом. При ингаляционном отравлении также необходимо вывести пострадавшего из зараженной зоны. Снять одежду, загрязненную гидразином или его парами. Промыть водой глаза и нос. Прополоскать рот. Транспортировать пострадавшего в больничную организацию на носилках. Первая врачебная помощь. Немедленно, независимо от пути попадания гидразина в организм, ввести внутривенно (предпочтительно) или внутримышечно 5—10 мл 5% раствора витамина В6 (пиридоксина), который обладает антидотным действием и купирует проявления судорожного синдрома. Показана оксигенотерапия аппаратами КИ-4 или И-2. При рефлекторной остановке дыхания — искусственное дыхание методом «рот ко рту» (лучше через S-образную трубку), внутримышечно 2—3 мл 1,5% раствора этимизола и 1—2 мл кордиамина.

Квалифицированная и специализированная медицинская помощь. В зависимости от тяжести интоксикации продолжают введение пиридоксина из расчета 0,5 мл 5% раствора на 1 кг массы тела. Если судороги не прекращаются, дополнительно вводят внутримышечно 1,0 мл 1% раствора феназепама, 2 мл диазепама и 10—20 мл 20% раствора натрия оксибутирата. Введение пиридоксина повторяют через 2 ч при усилении психомоторного возбуждения и повторных судорогах. Для профилактики легочных осложнений и снятия симптомов раздражения со стороны верхних дыхательных путей назначают кодеин, эуфиллин, щелочные ингаляции. Показано внутривенное введение 10—15 мл 5% аскорбиновой кислоты в 40% растворе глюкозы, а также проведение форсированного диуреза для усиления выведения яда из организма. Возможно применение экстракорпоральной гемосорбции как с целью удаления всосавшегося токсиканта, так и лечения гепатопатии. С целью поддержания функции печени вводится 5% раствор глюкозы 200—400 мл с инсулином, комплекс витаминов группы В, липоевая кислота (100—200 мг), кокарбоксилаза (150 мг). Лечение токсических поражений глаз, кожи, органов дыхания и печени проводят по общепринятым правилам.