- •И.Ф. Гарбуз, в.С. Леонтьев, е.Л. Коляда военная, экстремальная токсикология, медицинская защита от химических, радиоактивных и биологических поражений

- •История развития токсикологии

- •Современное состояние и перспективы развития военной и экстремальной токсикологии

- •Предмет, цель, задачи и структура токсикологии

- •Цель и задачи токсикологии

- •Структура токсикологии

- •Токсический процесс

- •Интоксикация (отравление)

- •Медико-тактическая классификация очагов ахов

- •Химическая обстановка

- •Токсикокинетика

- •Токсикодинамика

- •Токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее количество активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во взаимодействие с токсикантом;

- •Экзотоксический шок и токсикогенный коллапс

- •Общие принципы оказания медицинской помощи пораженным ов и ахов

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества нервно-паралитического действия

- •Особенности холинергической передачи нервного импульса

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества кожно-нарывного действия

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества общеядовитого действия

- •Синильная кислота

- •Окись углерода

- •Нитробензол

- •Сероводород

- •Динитро-орто-крезол

- •Акрилонитрил

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества удушающего действия

- •Фосген, дифосген

- •Механизм возникновения и развития токсического отека легких.

- •Хлорпикрин

- •Гидразин

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества раздражающего действия

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества психомиметического (психодислептического) действия.

- •Вещество bz.

- •Диэтиламид лизергиновой кислоты (длк).

- •Основные проявления интоксикации длк у человека (Rothlin)

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества цитотоксического действия

- •Бромистый метил.

- •Диоксин.

- •Окись этилена.

- •Ядовитые технические жидкости.

- •Этиленгликоль.

- •Острые отравления хлорированными углеводородами.

- •Метиловый спирт.

- •Этанол.

- •Тетраэтилсвинец.

- •Дихлорэтан.

- •Физиология дыхания

- •Гипоксия при острых отравлениях.

- •Кислородная терапия при патологических состояниях. Табельна кислородная аппаратура.

- •Методы искусственной вентиляции легких.

- •Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- •Средства защиты органов дыхания.

- •Средства защиты кожи.

- •Коллективные средства защиты.

- •Медицинские средства защиты.

- •Острые радиационные поражения.

- •Возможная структура сан. Потерь при ядерном взрыве мощностью 20 Кт.

- •Мтх очагов при применении яо (ю.М. Полумисков, и.В. Воронцов, 1980).

- •Острая лучевая болезнь.

- •Механизм возникновения и развития лучевых поражений.

- •Действие ии на нуклеиновые кислоты, белки, жиры и углеводы.

- •Влияние ии на обмен веществ и биоэнергетику клетки.

- •Действие ии на нервную систему и железы внутренней секреции.

- •Механизмы развития важнейших радиационных синдромов.

- •Клиническая характеристика острой лучевой болезни от внешнего облучения.

- •Классификация острой лучевой болезни.

- •Характеристика олб I степени.

- •Характеристика олб III степени.

- •Характеристика олб IV степени.

- •Особенности биологического действия нейтронов.

- •Биологическая дозиметрия.

- •Профилактика и принципы лечения острой лучевой болезни.

- •Характеристика средств и методов профилактики лучевых поражений, применяемых в войсках.

- •Классификация и механизмы действия радиопротекторов.

- •Профилактика лучевых поражений при внутреннем заражении.

- •Принципы лечения олб

- •Профилактика и лечение первичной реакции.

- •Лечение основных синдромов.

- •Радиационная и химическая разведка в частях и подразделениях медицинской службы.

- •Организация и средства проведения специальной обработки.

- •Предельно допустимые значения степени загрязнения радиоактивными веществами поверхностей различных объектов

- •Состав, назначение и способы применения дегазирующих и дезактивирующих растворов и рецептур

- •Частичная специальная обработка.

- •Полная специальная обработка. Организация работы отделения специальной обработки (осо).

- •Способы дегазации основных видов медицинского имущества.

- •Способы дезактивации основных видов медицинского имущества.

- •Литература

- •Оглавление

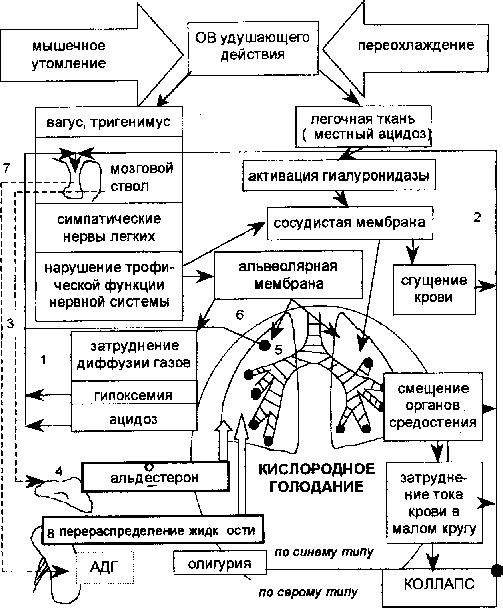

Механизм возникновения и развития токсического отека легких.

Стенки легочных артериол, капилляров и венул представляет собой идеальную мембрану, полупроницаемую в норме для газов и непроницаемую для воды. Хотя гидростатическое давление крови способствует движению жидкости в просвет легочных альвеол, в нормальных условиях этого не происходит, так как в ткани межальвеолярных перегородок существует осмотическое давление, которое уравновешивает гидростатическое давление крови.

Рассмотрим сущность токсико-рефлекторных, биохимических и эндокринных механизмов, участвующих в возникновении и развитии токсического отека легких.

Выдвинуто множество теорий, развития токсического отека легких. Их можно разбить на три группы:

биохимическую,

нервно-рефлекторную,

гормональную.

Сторонники биохимической теории объясняли развитие токсического отека наличием соляной кислоты, образующуюся при гидролизе фосгена, связывая развитие отека лёгких, с её прижигающим действием на легочную ткань. Например, работами Чистович, Меркулова и др. (цит. по Лазарис Я. А. и др.) было показано гистологическое повреждение действие фосгена и дифосгена на проницаемость легочной мембраны.

Некоторые авторы придавали решающее значение при отравлении дифосгеном образованию дисфосгенового эфира — холестерина. Но отек развивается также при отравлении ядами удушающего и раздражающего действия, когда этот эфир образоваться не может.

Представители этой теории объясняли развитие токсического отека накоплением в организме мочевины, ацетона, аммиака, увеличением гистамина в крови, при нарушениях клеточного метаболизма.

Многие авторы: Х.М. Баймакова, И.Л. Серебровская (1973, 1974) и др. находили изменение поверхностно-активных свойств липидной выстилки альвеол (сурфактантных систем), способствующей повышению проницаемости легочной воздушно-кровяной мембраны. Они также определили снижение содержания SH-групп при отеке легких, которые необходимы, по-видимому, для поддержания структуры целостности эндотелиальной и соединительной ткани.

В настоящее время биохимическая теория в свете молекулярной биологии рассматриваются следующим образом. Пары фосгена, пропитывая легочную ткань, образуют комплекс с поверхностно-активным липопротеидным веществом сурфактантом, выстилающим внутреннюю полость легочных альвеол. Этот своеобразный гаптен раздражает рецепторы тучных клеток Эрлиха в легочной ткани, что приводит к активизации фосфадиэстеразы и уменьшению запасов циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) в тучных клетках. Клетки Эрлиха начинают испытывать энергетический голод. Они перестают удерживать в себе запасы гистамина, серотонина и других активных веществ. Их освобождение активирует гиалуронидазу легочной ткани, под влиянием которой возникает диссоциация кальциевой соли гиалуроновой кислоты — основного вещества соединительнотканной стенки легочного сосуда. Сосудистая мембрана из полупроницаемой становится проницаемой. В легочную ткань устремляются из крови вещества, богатые энергией. В тучных клетках Эрлиха восстанавливается содержание цАМФ. Энергетический голод устраняется ценой повреждения сосудистой мембраны и развития отека легких.

Авторы нервно-рефлекторной теории (А. Луизада, Г.С. Кан и др.) важное значение придавали сосудистой проницаемости. Они полагали, что в основе токсического отека легких лежит нервно-рефлекторный механизм, афферентный путь которого — чувствительные волокна блуждающего нерва, с центром, находящимся в стволовой части головного мозга: эфферентный путь — симпатический отдел нервной системы. При этом отек легких рассматривался как защитная физиологическая реакция, направленная на смывание раздражающего агента.

При воздействии фосгена нервно-рефлекторный механизм патогенеза представляется в следующем виде. Афферентным звеном нейровегетативной дуги являются тройничный нерв и вагус, рецепторные окончания которых проявляют высокую чувствительность к парам фосгена и других веществ данной группы. Это приводит к нарушению рефлекса Геринга: дыхание становится частым и поверхностным. В центре блуждающего нерва и других частях мозгового ствола, возникает застойный очаг возбуждения. Возбуждение иррадиирует на гипоталамус и вовлекает в процесс высшие центры симпатической регуляции, а также заднюю долю гипофиза. Возбуждение эфферентным путем распространяется на симпатические ветви легких, в результате нарушения трофической функции симпатической нервной системы и местного повреждающего действия фосгена возникает набухание и воспаление легочной мембраны и патологическое повышение проницаемости в сосудистой мембране легких.

Таким образом, возникают два основных звена в патогенезе отека легких:

повышение проницаемости легочных капилляров;

набухание, воспаление межальвеолярных перегородок.

Эти два фактора и обуславливают скопление отечной жидкости в легочных альвеолах, т.е. приводят к отеку легких.

Следствием повышенной проницаемости сосудов является сгущение крови, замещение тока крови особенно в малом кругу. Из-за набухания и воспаления межальвеолярных перегородок наступает затруднение диффузии газов, что приводит к гипоксемии и ацидозу. В свою очередь отек легких, который сопровождается увеличением их объема, вызывает смещение органов средостения, затрудняет, деятельность сердца, замедляет ток крови в малом кругу, способствуя застою крови в нем.

Совокупность всех перечисленных факторов приводит к развитию тяжелой гипоксии, глубокому парабиозу и истощению жизненно важных центров, что проявляется в периодической одышке, тяжелом коллапсе и в виде других признаков, из которых складывается картина серой гипоксии.

Кроме нервно-рефлекторного механизма важное значение имеют нейроэндокринные рефлексы, среди которых антинатрийурический и антидиуретический рефлексы занимают особое место. Под влиянием ацидоза и гипоксемии раздражаются хеморецепторы (1), замедление тока крови в малом кругу способствует расширению просвета, вен и раздражению волюменрецепторов (2), реагирующих на изменение объема сосудистого русла. Импульсы с хеморецепторов и волюменрецепторов достигают среднего мозга, ответной реакцией которого является выделение в кровь альдостеронтропного фактора — нейросекрет (3), химическая природа которого еще не расшифрована. В ответ на его появление в крови возбуждается секреция альдостсрона в коре надпочечных желез (4). Минералкортикоид альдостсрон, как известно, способствует задержанию в организме ионов натрия и усиливает воспалительные реакции. Эти свойства альдостерону легче всего проявить в «месте наименьшего сопротивления», а именно в легких, поврежденных токсическим веществом (5). В результате ионы натрия, задерживаясь в легочной ткани, вызывают нарушение осмотического равновесия. Эта первая фаза нейроэндокринных реакций, которая называется антинатрийурическим рефлексом (1-5).

Вторая фаза нейроэндокринных реакций начинается с возбуждения осморецепторов легких (6). Импульсы, посылаемые ими, достигают гипоталамуса. В ответ на это задняя доля гипофиза начинает продуцировать антидиуретический гормон (7), «противопожарная функция» которого заключается в экстренном перераспределении водных ресурсов организма в целях восстановления осмотического равновесия. Это достигается за счет олигурии и даже анурии (8). В результате приток жидкости к легким еще более усиливается. Такова вторая фаза нейроэндокринных реакций при отеке легких, которая носит название антидиуретического рефлекса (6-8).

Рис. 57. Схема патогенеза токсического отека легких.

Таким образом, можно выделить следующие основные звенья патогенетической цепи при отеке легких:

нарушение основных нервных процессов в нейровегетативной дуге: легочные ветви вагуса, мозговой ствол, симпатические ветки легких;

набухание и воспаление межальвеолярных перегородок вследствие нарушения обмена веществ;

повышение сосудистой проницаемости в легких и застой крови малом кругу кровообращения;

кислородное голодание по синему и серому типу.

Обилие причин легочного отека, создает определенные трудности в понимании механизмов его развития. Существуют противоречия между стремлениями создать единую теорию патогенеза, объяснениями различных этиологических форм отека, разными патогенетическими факторами или их сочетанием. Поэтому перечисленные выше теории каждая в отдельности, не могут дать объяснения развитию токсического отека легких. Очевидно, что на разных стадиях формирования отека будут принимать участие различные механизмы.

Клиника поражений

Клиническая картина поражений ОВ удушающего действия отличается многообразием. Она зависит от концентрации и от продолжительности действия яда, а также от индивидуальных свойств организма. Переохлаждение и физические нагрузки утяжеляют процесс.

При возникновении поражений различают следующие клинические формы:

токсический катар верхних дыхательных путей с явлениями конъюнктивита различной степени выраженности (легкая форма поражения);

первичная токсическая бронхопневмония, токсический бронхиолит (поражение средней тяжести);

токсический отек легких (тяжелая степень поражения), переходящий во вторичную токсическую бронхопневмонию;

токсический ожог легких (крайне тяжелое поражение).

По тяжести симптомов поражения фосгеном может быть тяжелая, средняя и легкая степень поражения.

Во время непосредственного контакта с ОВ человек ощущает запах прелого сена (гнили) и неприятный привкус во рту. Если концентрация ОВ достаточно велика, то пораженный отмечает некоторое раздражение слизистых оболочек глаз, более отчетливо выраженное при воздействии дифосгена, кашель, затруднение дыхания, давления за грудиной, чувство теплоты и давления в подложечной области, тошноту, иногда рвоту, головокружение, головная боль.

П ри

очень высоких концентрациях ОВ чувство

удушья, кашель и резкое нарушение дыхания

бывают выражены очень сильно. Может

наблюдаться даже ларингоспазм. В

результате нарушения вентиляции лёгких

у пораженных отмечается цианоз кожи

лица и видимых слизистых оболочек.

ри

очень высоких концентрациях ОВ чувство

удушья, кашель и резкое нарушение дыхания

бывают выражены очень сильно. Может

наблюдаться даже ларингоспазм. В

результате нарушения вентиляции лёгких

у пораженных отмечается цианоз кожи

лица и видимых слизистых оболочек.

П

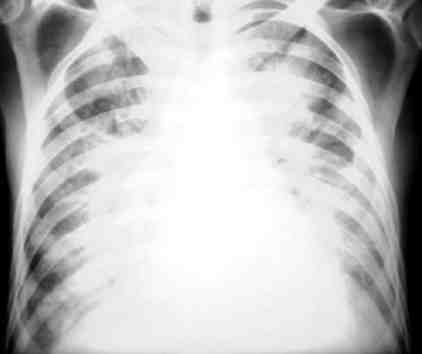

Рис. 58. Обзорная

рентгенография грудной клетки.

Альвеолярный отек легких.

Для клиники тяжёлого отравления характерны 4 периода:

рефлекторный

скрытый (мнимый, ложный);

развитие отёка лёгких;

разрешение отёка легких.

Рефлекторный период.

Субъективно: как только пострадавший попал в зараженную атмосферу, он чувствует запах ОВ, затем проявляется небольшая резь в глазах, першение и саднение в носоглотке, стеснение в груди, головокружение, слабость, тяжесть в подложечной области, иногда тошнота и рвота.

Объективно: легкий цианоз, дыхание учащенное и поверхностное, пульс замедлен (результат раздражения фосгеном вагуса в глубоких отделах дыхательных путей). Все эти симптомы могут проявиться в большей или меньшей степени. Не исключена возможность остановки дыхания и сердца после нескольких вдохов воздуха с очень высокими концентрациями фосгена из-за рефлекторного угнетения дыхательного и сердечно-сосудистого центров. Возможно удушье в результате спазма мышц голосовой щели. Длительность рефлекторного периода 10-15 мин., после чего указанные явления проходят, и наступает период относительного благополучия.

Скрытый период

Как уже говорилось, длительность скрытого периода в зависимости от концентрации ОВ и экспозиции может сильно варьировать от одного до 24 часов, последний срок является предельным. Считается, что если в течение суток отёк лёгких не развился, то прогноз поражения является благоприятным. Следует указать, что физическая активность, охлаждение, иногда душевное волнение и другие являются факторами, ускоряющие развитие отёка лёгких. Диагностика в этот скрытый период затруднительна.

Субъективно: жалобы, как правило, отсутствуют. У курильщиков иногда отвращение к курению. Следует, однако, подчеркнуть, что скрытый период не является периодом асимптомным. Существуют ряд объективных признаков, которые в своей совокупности позволяют все же диагносцировать наличие поражения.

Объективно: как правило, отмечается небольшое учащение дыхания и урежение пульса. Соотношение дыхания и пульса уменьшается до 1:3,5 или 1:3 (в норме 1:4).Несколько снижается максимальное артериальное давление. Может наблюдаться за счет эмфиземы низкое стояние диафрагмы и уменьшение абсолютной тупости сердца. Из-за бурного поступления тканевой жидкости в кровеносное русло снижается величина гемоглобина и число эритроцитов в 1 мм3 крови. Следует учитывать также анамнестические данные (достоверность пребывания в очаге поражения), наличие запаха фосгена от волос и обмундирования у обследуемого.

Период отека легких

Скрытый период чаще постоянно, а иногда и внезапно сменяется периодом развития отёка лёгких. Субъективно: пораженный жалуется на одышку, затрудненное дыхание, кашель с обильной пенистой мокротой, стеснение и боль в груди, головная боль, головокружение, общую слабость, редко тошноту и рвоту.

Объективно: беспокойство больного, цианоз кожи лица и слизистых оболочек, акроцианоз, частое поверхностное дыхание (40-60 движений в минуту). Перкуторный звук над лёгкими приглушенно-тимпанический, на высоте развития отёка легких в нижних отделах притупление. Опущение нижних границ легких и ограничение подвижности нижнего легочного края. Отсутствие абсолютной тупости сердца. Относительная граница сердца расширена вправо, а перед смертью и влево.

При аускультации в лёгких вначале под лопатками появляется крипитация. В дальнейшем появляется большое количество звучных мелко-, средне- и крупнопузырчатых хрипов. На высоте отёка дыхание становится клокочущим. Тоны сердца глухие. Выслушивается акцент второго тона на легочной артерии, а иногда и расщепление. На верхушке сердца иногда систолический шум. Пульс учащен до 120 ударов в 1 минуту, но хорошего наполнения. Артериальное давление близко к норме (либо повышено, либо несколько снижено до 95/60. Температура повышается до 38-39 градусов. С кашлем выделяется серозная, пенистая мокрота из-за примеси крови окрашивается в розовый цвет. Наблюдается значительное сгущение (количество гемоглобина 120-140%, эритроцитов 8-9 в 1 мм 3). Количество лейкоцитов с лейкопенией и анэзинофилией). Увеличивается вязкость крови и ее свертываемость. Резко падает напряжение кислорода в артериальной и венозной крови, количество углекислоты повышается и в крови появляется ряд продуктов неполного окисления: молочная, ацетоуксусная и оксимасляная кислоты, ацетон, развивается ацидоз.

Диурез резко уменьшается вплоть до анурии. Моча кислая, удельный вес повышен. Иногда в моче следы белка, эритроциты, единичные цилиндры.

Итак, для данной патологии характерно: токсический отёк лёгких, протекающий на фоне гипоксемической гипоксии, с нормальным или повышенным содержанием углекислоты в крови, при удовлетворительной функции сердечно-сосудистой системы – это синяя гипоксемия. Значительно более тяжелым в прогностическом отношении является состояние, называемое серой гипоксемии. При этом токсический отёк лёгких протекает на фоне гипоксемической гипоксии, но с резким снижением содержания углекислоты в крови и при явлениях острой сердечно-сосудистой недостаточности – коллапса. Кожные покровы и слизистые оболочки принимают землисто-серый цвет. Пульс частый, нитевидный, трудно сосчитаемый, 140 ударов в минуту и более. АД катострофически падает. Сознание затемнено. Дыхание судорожное, с остановками. Такое состояние, как правило, предшествует смерти пораженных.

Период разрешения отека легких

Если пораженный прожил двое суток, то прогноз улучшается. С 3-го дня болезни уменьшается цианоз, одышка, мокрота выделяется значительно меньше. В лёгких сокращается количество влажных хрипов. Уменьшается сгущение крови. Начиная с 5-6 дня падает температура тела, число лейкоцитов приходит в норму. При отсутствии осложнений через 15-20 дней наступает выздоровление.

Патологоанатомические изменения

На вскрытии погибших от поражения фосгеном в первые двое суток после воздействия яда, характерные изменения наблюдаются в органах дыхания. Бронхи, трахеи забиты пенистой жидкостью. Легкие не спадаются, заполняют весь объем грудной клетки. Вынутые из трупа легкие, имеют пятнистый вид: беловато-розовые участки эмфиземы чередуются с темно-красными участками ателектаза, и розовыми пятнами отека. На поверхности легких — следы вдавлений ребер. Вес легких увеличивается в несколько раз. Легочный коэффициент /отношение веса легких в граммах к весу тела в килограммах/ в норме 6-8, при токсическом отеке он может достигать величины 20-30. Увеличение веса связано с отечной жидкостью, которой можно отжать до 2 л. На разрезе ткань легких пестрая серо-розово-красного цвета. С неё стекает бесцветная или слегка желтоватая жидкость пенистая, серозная. Вырезанные участки легкого сразу тонут в воде.

Сердце увеличено, растянуто: в полостях правого сердца, содержится значительное количество темно-красных сгустков крови, то же самое можно обнаружить при вскрытии крупных сосудов малого круга. Под эндокардом встречаются мелкие кровоизлияния. Паренхиматозные органы полнокровны. Обнаруживается также полнокровие мозговых оболочек и вещества мозга.

При микроскопическом исследовании видно большое количество жидкости, переполняющей альвеолы. Межальвеолярные перегородки растянуты, местами разорваны.

В более поздние сроки, как правило, выявляется воспаление легких в форме катарально-фибринозной или катарально-гнойной пневмонии.

Диагностика и прогноз

Диагностика развившегося отека легких значительных сложностей не вызывает вследствие выраженности симптомов этого состояния. Наиболее трудна ранняя диагностика поражения. Основанием для постановки диагноза отравления фосгеном служат следующие признаки: характерный запах от одежды и волос пораженного (только в первые 1—2 ч), учащение пульса и частоты дыхания при незначительной физической нагрузке, отвращение к табачному дыму, разнонаправленное изменение частоты дыхания и пульса в покое (тахипное на фоне брадикардии), явления раздражения слизистой оболочки дыхательных путей и глаз (при поражении хлором, хлорпикрином).

За пораженными устанавливается динамическое наблюдение в течение первых суток в целях своевременного обнаружения признаков начинающегося отека легких. Каждые 2–3 ч проводится перкуссия и аускультация легких. Ранними признаками начинающегося отека легких являются: опущение нижних границ легких, уменьшение подвижности легочных краев, появление тимпанического оттенка перкуторного звука, появление мелкопузырчатых хрипов в задненижних отделах легких.

Рентгенография легких, проводимая каждые 2–3 ч, позволяет более достоверно судить о динамике патологического процесса. В частности, усиление легочного рисунка свидетельствует о начале отека.

Прогноз поражения фосгеном и дифосгеном определяют по длительности скрытого периода. При развитии отека легких в первые 1 – 2 ч прогноз неблагоприятный. Если скрытый период продолжается до 24 ч, следует ожидать легкого течения интоксикации. Вероятность развития отека легких через сутки после интоксикации мала. Однако необходимо помнить, что в течение всего скрытого периода возможно внезапное ухудшение состояния пострадавшего даже после незначительных физических нагрузок, нервно-психического возбуждения, когда чрезвычайно быстро развивается отек легких, падает артериальное давление. Это требует соблюдения главного требования содержания пострадавших — полный физический и психический покой.

Осложнения и отдалённые последствия

Самым частым осложнением является присоединение бактериальной пневмонии. Кроме того, могут встречаться выпотной плеврит, тромбоз вен, тромбоэмболия.

Из наиболее отдаленных последствий чаще следует назызвать хронические бронхиты, эфизема лёгких, пневмосклероз и др.

Профилактика и терапия пораженных

Профилактика поражений включает только защиту путей проникновения ОВ в организм, так как единственный путь проникновения яда – ингаляционный, то одевание противогаза своевременно защитит органы дыхания.

Терапия пораженных

Антидотной терапии нет, симптоматическое лечение и оно включает:

купирование рефлекторной клиники и отвлекающая терапия;

борьба с гипоксией;

борьба с отёком легких;

поддержание функции сердечно-сосудистой системы;

борьба с вторичной инфекцией.

Купирование рефлекторной клиники – особенно при вдыхании больших концентраций ОВ достигается вдыханием противодымной смеси, применением содовых ингаляций, препаратов типа кодеин, дионин. Глаза промывают 1-2% содовым раствором или водой. Все оказавшиеся в очаге пораженияфосгеном считаются условно пораженными. Показана в первый час после поражения отвлекающая терапия: банки, горчичники, горячие ножные ванны, грелки и т.п.

Борьба с гипоксией

Уменьшение потребления кислорода организмом, что достигается:

максимальным покоем пострадавшего независимо от тяжести поражения, так как любое движение ведет к дополнительной трате кислорода;

согревание пораженного в холодное время года, используя одеяла, грелки, так как для поддержания постоянной температуры тела требуется также большое количество кислорода;

голод в течение 2-3 суток, так как на переваривание пищи требуется огромное количество кислорода.

Искусственное улучшение снабжения организма кислородом – оксигенотерапия.

Кислород даётся 40-60% в смеси с воздухом 10 л в одну минуту в течение около 2-х суток, через каждые 45-50 мин. можно на 10 мин. делать перерыв. Эффективность оксигенотерапии возрастает, если кислород даётся при повышенном давлении 3-6 см водного столба, для этого на дыхательный клапан одевается трубка и опускается на такую глубину в воду. При серой форме гипоксемии рекомендуется кратковременная (5-10) ингаляция карбогеном (4-5% углекислоты в кислороде).

Борьба с отеком легких

При явлениях раздражения слизистых оболочек промываются глаза, нос, рот водой, назначается ингаляция фицилина или противодымной смеси. Если эти препараты не купируют раздражение верхних дыхательных путей, допустимо введение наркотических анальгетиков (1 мл 1% морфина, 1 мл 2% промедола). Ингаляция кислорода (концентрация которого в дыхательной смеси не более 35– 40%) проводится циклами по 20 мин с 15–20 мин интервалами только при явных признаках гипоксии. При отравлении хлором оксигенотерапия в скрытый период противопоказана, поскольку кислород усиливает токсические эффекты хлора. Проводится кровопускание (250–300 мл), при этом уменьшается объем циркулирующей крови и снижается фильтрационное давление в кровеносных капиллярах легких. Это мероприятие эффективно только в скрытом периоде и при устойчивом артериальном давлении.

«Бескровное кровопускание», осуществляемое наложением венозных жгутов на нижние или все четыре конечности, позволяет быстро снизить ОЦК на 500 мл. Однако это мероприятие требует постоянного контроля, ибо в ряде случаев оно усугубляет дальнейшее течение отека легких, так как способствует тромбообразованию и развитию ацидоза. В условиях массового потока пораженных наложение венозных жгутов недопустимо.

Для предотвращения дальнейшего развития отека легких при появлении первых признаков рекомендуется применять стероидные препараты в высоких дозах местно и системно. Наиболее эффективным действием обладает дексаметазон (дексаметазон-21-изоникотинат или беклометазон дипропионат), вводимый ингаляционно в скрытом периоде всем пораженным вне зависимости от их состояния.

Схема применения дексаметазона следующая (по Гейму, 1976 г): первые сутки – 4 разовые ингаляции по 0,125 мг сразу, а далее каждые 5 мин 2 ингаляции в течение 6 ч. Затем по 1–2 ингаляции через 10–15 мин. До 5-го дня при наличии или отсутствии изменений в легких ежечасно делается одна ингаляция; перед сном 6 раз по 4 – 5 ингаляций с 15-минутными интервалами; после пробуждения – 5 ингаляций. После 5-го дня при наличии изменений в легких 1 ингаляция ежечасно до полного выздоровления, при отсутствии патологии в легких 1 ингаляция каждые 3 – 4 ч.

Ингаляционная форма дексаметазона может быть заменена 6,б-метилпреднизолоном, вводимым внутривенно по схеме: первые сутки –1000 мг (доза распределена на 4–6 введений), вторые – третьи сутки –800 мг; четвертые – пятые сутки –500–700 мг; с 6-го дня дозу снижают на 100 мг в сутки до 100 мг. Далее необходимо уменьшать дозу на 10 мг в сутки, до 50 мг. После чего переходить на прием препарата внутрь с уменьшением дозы на 4–6 мг в сутки. Окончательная доза 4 мг принимается длительно.

Стероидные препараты, вводимые в высоких дозах при первых признаках начинающегося отека легких, позволяют предотвратить его дальнейшее развитие или переводят течение патологического процесса в более легкую форму.

В этот же период для нормализации микроциркуляции проводят внутривенное введение гепарина в дозе 1000 –1500 ЕД каждые 1,5– 2 ч. и другие мероприятия направленные на нормализацию проходимости дыхательных путей, снижение давления в сосудах легких, что уменьшает транссудацию жидкости в альвеолы, и поддержание функции сердечно-сосудистой системы. Эти мероприятия уменьшают выраженность гипоксии. Не менее важным является профилактика тромбоэмболических и инфекционных осложнений.

При лечении отека легких применяют противовспенивающие средства (50–70° этиловый спирт, антифомсилан), которые переводят отечный экссудат из пенистого состояния в жидкое, что улучшает проходимость дыхательных путей. Для этого кислородо-воздушную смесь пропускают через увлажнитель, заполненный этиловым спиртом. Скорость подачи смеси сначала невелика – 2—3 л/мин, в связи с раздражающим действием паров спирта и опасностью развития бронхоспазма, затем увеличивается до 9 — 10 л/мин. Длительность сеанса 30 – 40 мин, повторная ингаляция через 10 – 15 мин. При необходимости оксигенотерапия прово-дится непрерывно, длительно. Оптимальное содержание кислорода в смеси 40%.

В состоянии «серой гипоксии», когда развивается гипокапния, целесообразно ингалировать карбоген (смесь 95% кислорода и 5% углекислого газа) в течение 5—10 мин с последующим переходом на кислородо-воздушную смесь. При прогрессировании отека, неэффективности проводимой терапии, нарастании гипоксии, что приводит к нарушению ритма дыхания и потере сознания, необходим переход на ИВЛ. Искусственная вентиляция легких сочетается с регулярным удалением отечной жидкости (каждые 10—15 мин) из дыхательных путей и совместно с оксигенотерапией, применением пеногасителей наиболее эффективна, когда проводится в режиме положительного давления в конце выдоха (ПДКВ), равным 8—15 см. вод. ст. При этом повышается функциональная остаточная емкость легких, восстанавливается проходимость дыхательных путей, расправляются ателектазированные участки, снижается артерио-венозное шунтирование в легких.

Искуственная вентиляция легких с ПДКВ считается адекватной, если у пораженного в первые 30 мин с начала ее проведения исчезают (снижаются) признаки гипоксии.

Медикаментозная терапия отека легких проводится с использованием различных средств.

Кортикостероиды, обладая поливалентным действием (подавление воспаления, ускорение синтеза ингибитора фосфолипазы А2-макрокортина, стабилизация мембран лизосом, угнетение активации плазминогена, снижение продукции гистамина, уменьшение коллагенообразования), применяются рано и в высоких дозах.

Возможно использование 6,б-метилпреднизолона в меньших дозах, чем указано ранее: 200 мг внутривенно через 4 ч со снижением дозы при 4—5-м введении до 50—100 мг.

Для предупреждения тромбообразования и улучшения микроциркуляции внутривенно вводят гепарин в дозе 1500—2000 ЕД — каждые 1—1,5 ч (до 30 000—50 000 ЕД в сутки).

В целях уменьшения отека легких применяются мочегонные средства. В связи с повышенной проницаемостью аэрогематического барьера при токсическом отеке легких предпочтительно использование салуретиков в повышенной дозе (фуросемид до 200 мл), чем осмотических диуретиков (15% раствор маннитола или 30% раствор мочевины 300—400 мл внутривенно). Эти препараты могут через 5—10 мин после введения временно усиливать явления отека легких. При использовании фуросемида необходим контроль электролитов плазмы во избежание развития гипокалиемии. Тяжелопораженным при проведении дегидратационной терапии производится катетеризация мочевого пузыря. Целесообразна комбинация различных диуретиков. Использование ганглиоблокаторов (пентамин 0,5 мл 5% раствора) при токсическом отеке легких требует большой осторожности и допустимо только при нормальном или повышенном артериальном давлении из-за опасности развития коллапса. Более мягким действием обладают б-адрено-блокаторы — дроперидол (1—2 мл 0,25% раствора), галоперидол (1—2 мл 0,5% раствора).

Из сердечно-сосудистых средств в скрытом периоде применяются аналептики (1 мл кордиамина подкожно, внутримышечно, 1—2 мл 20% раствора натрия кофеина бензоата подкожно). В стадии отека легких при наличии признаков сердечной недостаточности — сердечные гликозиды (по 1 мл 0,06% раствора коргликона, 0,5 мл 0,05% раствора строфантина внутривенно). При острой сосудистой недостаточности применение адреналина противопоказано! В состоянии «серой гипоксии» проводится инфузионная терапия: 400 мл полиглюкина внутривенно); вазопрессорные средства (1 мл 1 % раствора мезатона или 1—2 мл 0,02% раствора норадреналина гидротартрата внутривенно, капельно), кортикостероиды (до 100 мл преднизолона внутривенно).

Помимо глюкокортикоидных препаратов для снижения проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны применяются аскорбиновая кислота в высоких дозах (5% раствор 50 мл внутривенно), витамины группы Р. Хлористый кальций (глюконат кальция) 10% раствор 10 мл внутривенно можно применять только в скрытом периоде или при отсутствии глюкокортикоидной терапии. При развившемся отеке легких глюконат (хлорид) кальция способствует образованию тромбов. Коррекция кислотно-основ-ного состояния является важным элементам в лечении отека легких. Для этого используются pacтворы гидрокарбоната натрия, трисамина. Однако необходимо помнить, что при олиго-, анурии, развивающейся в процессе отека легких, массивная инфузионная терапия может быть опасна.

Как в скрытом периоде, так и при отеке легких вводят седативные препараты (аминазин 25 мг), позволяющие снизить нервно-психическое возбуждение, одышку, двигательное беспокойство.

Для профилактики пневмонии, особенно на фоне введения высоких доз глюкокортикоидных препаратов, необходимо назначать антибиотики в, обычных дозах.

Таблица 7.

Медикаментозная терапия токсического отека легких

Мероприятия |

Применяемые лечебные средства |

Борьба с гипоксией |

• оксигенотерапия с противовспенивающими препаратами (этиловый спирт, 10% р-р антифомсилана, 10% коллоидного силикона) |

Борьба с транссудацией плазмы в альвеолы |

• дегидратационная терапия; разгрузка малого круга кровообращения; • кровопускание – 300–400мл, повторно до 200 мл; • ганглиоблокаторы (0,5–1 мл 5% р-ра пентамина) • осмотерапия – 40% р-р глюкозы 50–100 мл в/в; 30% р-р лиофилизированной мочевины в 10% р-ре глюкозы в/в капельно 1-1,5 г/кг массы; лазикс 1% р-р 2–6 мл в/в; • уменьшение сосудистой проницаемости – 10% р-р хлорида кальция 10 мл в/в; витамины Р, С; 1% р-р димедрола в/м; 0,4% р-р дексаметазона 2–4 мл в/в, в/м |

Борьба с ацидозом |

• 5% (4%) р-р гидрокарбоната натрия до 500 мл; 0,3% р-р трисамина до 500 мл; щелочное питье |

Сердечные средства |

• 0,05% р-р строфантина 0,5–1,0 мл; 0,06% р-р коргликона 1,0 мл в/в в 40% р-ре глюкозы |

Дезинтоксикационная терапия |

• гемодез, реополиглюкин, неокомпенсан, реоглюман; полиглюкин после кровопусканий |

Бронхолитики |

• 2,4% р-р эуфиллина 10 мл в 10 мл физиологического р-ра в/в |

Седативные средства |

• литическая смесь: 20 мг промедола + 25 мг аминазина + 25 мг пипольфена или нейролептики (дроперидол и т.п.) |

Стандарт лечения отека легкого

(Приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12 августа 2004 г. ¹ 200)

Положение Фовлера.

Устранение гипоксии: – ингаляция О2 через пеногаситель; – ИВЛ с положительным давлением в конце выдоха.

Разгрузка малого круга кровообращения: – нитроглицерин в/в, стартовая доза 10-20 мкг/мин., с увеличением дозы каждые 5 минут на 10–20 мкг/мин (возможно использование перорального пути введения по 0,4 мг каждые 5 мин); – дроперидол с фентанилом или морфин в/в по 1–2 мл дробно; – инфузия альбумина; – фуросемид (при отсутствии гиповолемии) по 20–40 мг в/в.

Мембраностабилизирующие препараты (преднизолон до 3 г/сут, антигистаминные).

Коррекция водно-электролитных расстройств. Принципы медикаментозной терапии отека легких представлены.

Объём медицинской помощи при поражении ОВ удушающего действия на этапах медицинской эвакуации

Важно соблюдение эвакуационной характеристики и медицинской сортировки этих пораженных.

Первая медицинская помощь (само- и взаимопомощь, помощь, оказываемая санитарами и санинструкторами):

надевание противогаза или замена неисправного;

вынос (выход) из поражённой зоны;

укрытие от холода;

искусственное дыхание при рефлекторном апное.

Доврачебная помощь:

сердечные средства и дыхательные аналептики по показаниям;

кислородная терапия, согревание.

Первая врачебная помощь при отёке лёгких:

удаление жидкости и пены из носоглотки;

применение кислорода с пеногасителями;

кровопускание (250-300 мл) до развития или в начальной фазе отёка легких;

введение хлорида или глюконата кальция;

сердечно сосудистые средства;

антибиотики.

Квалифицированная медицинская помощь:

кислород с пеногасителями (спирт, антифомсилан);

кровопускание (противопоказано при «сером» типе кислородного голодания и выраженном отёке лёгких).

применение осмодиурентиков;

введение препаратов кальция;

введение сердечно-сосудистых средств;

введение высокомолекулярных кровезаменителей;

антибактериальные препараты.

Хлор

От греческого хлорос — «зелёный».

Хлор

был получен в 1774 г. шведским химиком

Карлом Вильгельмом Шееле, описавшим

его выделение при взаимодействии

пиролюзита с соляной кислотой.

Рис.

59. Карл

Вильгельм Шееле (1742-1786)

Х лор

(Cl2)— газ желтовато-зеленого цвета с

характерным удушливым запахом, примерно

в 2,5 раза тяжелее воздуха. Распространяясь

в зараженной атмосфере, он следует

рельефу местности, затекая в ямы и

укрытия. Хорошо адсорбируется

активированным углем. Химически очень

активен. При растворении в воде

взаимодействует с ней, образуя

хлористоводородную и хлорноватистую

кислоты. Является сильным окислителем.

Нейтрализуется хлор водным раствором

гипосульфита.

лор

(Cl2)— газ желтовато-зеленого цвета с

характерным удушливым запахом, примерно

в 2,5 раза тяжелее воздуха. Распространяясь

в зараженной атмосфере, он следует

рельефу местности, затекая в ямы и

укрытия. Хорошо адсорбируется

активированным углем. Химически очень

активен. При растворении в воде

взаимодействует с ней, образуя

хлористоводородную и хлорноватистую

кислоты. Является сильным окислителем.

Нейтрализуется хлор водным раствором

гипосульфита.

О

Рис.

60. Модели

молекул хлора.

Рис. 61. Применение хлора.

раздражает дыхательные пути, действуя в более высоких концентрациях (более 0,1 г/м3), вызывает тяжелое поражение. Пребывание в атмосфере, содержащей хлор в концентрациях 1,5—2 г/м3, сопровождается быстрым (через 2—4 ч) развитием отек легких.

Основные проявления интоксикации

В редких случаях (при ингаляции чрезвычайно высоких концентраций) смерть может наступить уже при первых вдохах зараженного воздуха. Причина смерти — рефлекторная остановка дыхания и сердечной деятельности. Другой причиной быстрой гибели пострадавших (в течение 20—30 мин после вдыхания вещества) является ожег легких. В этих случаях окраска кожных покровов пострадавшего приобретает зеленоватый оттенок, наблюдается помутнение роговицы. Чаще в случаях тяжелого отравления в момент воздействия пострадавшие ощущают резкое жжение в области глаз и верхних дыхательных путей, стеснение дыхания. Отравленный стремится облегчить дыхание, разрывая ворот одежды. Одновременно отмечается крайняя слабость, отравленные падают и лишаются возможности покинуть пораженную зону. Практически с начала воздействия появляется надрывный, мучительный кашель, позже присоединяется одышка, причем в дыхании участвуют добавочные дыхательные мышцы. Пораженный старается занять положение, облегчающее дыхание. Речь невозможна. Иногда наблюдается рвота. Через некоторое время после выхода из зоны поражения может наступить некоторое облегчение состояния (скрытый период), однако чаще (в отличие от поражения фосгеном) полная ремиссия не наступает: сохраняется кашель, болезненные ощущения по ходу трахеи и в области диафрагмы. Через некоторое время (от нескольких часов до суток) состояние вновь ухудшается, усиливаются кашель и одышка (до 40 дыхательных актов в минуту), лицо приобретает синюшную (синий тип гипоксии), а в крайне тяжелых случаях пепельную (серый тип гипоксии) окраску. Над легкими прослушиваются хрипы. Пострадавший постоянно отхаркивает пенистую желтоватую или красноватую жидкость (более 1 л за сутки). Наблюдаются сильнейшие головные боли, температура тела понижается. Пульс замедлен. Артериальное давление падает. Пострадавший теряет сознание и погибает при явлениях острой дыхательной недостаточности. Если отек легких не приводит к гибели, то через несколько часов (до 48) состояние начинает улучшаться, отечная жидкость рассасывается. Однако заболевание постепенно переходит в следующий период — осложнений, во время которого обычно развиваются явления бронхопневмонии. Как правило, отравленные, не погибшие в первые 24 ч после воздействия, выживают. Явления бронхита и пневмонии могут наблюдаться в течение нескольких недель, а легочная эмфизема оказывается стойким последствием интоксикации. Часто в качестве осложнения регистрируются длительные нарушения сердечной деятельности. Типичным проявлением поражения умеренными концентрациями хлора является увеличение сопротивления дыханию при сохранении диффузионной способности легочной ткани. Нормализация дыхательной функции у пострадавших возвращается к норме в течение нескольких месяцев. В подавляющем большинстве случаев при легких поражениях хлором наблюдается полное восстановление здоровья.

Механизм токсического действия

Механизм повреждающего действия хлора на клетки дыхательной системы связывают с его высокой окислительной активностью, способностью при взаимодействии с водой образовывать соляную (резкое изменение рН среды и денатурация макромолекул) и хлорноватистую кислоты. Хлорноватистая кислота образует в цитозоле клеток хлорамины, имеющие достаточно высокую биологическую активность, может взаимодействовать с ненасыщенными связями жирных кислот фосфолипидов и образовывать пероксиды, блокировать сульфгидрильные группы олигопептидов и белков. Получены данные, что в реакциях хлорноватистой кислоты с биомолекулами образуется супероксидный радикал — инициатор процесса свободнорадикального окисления в клетках. Данные о влиянии хлора на состояние биохимической системы легких весьма немногочисленны. Показано, что при ингаляции вещества в среднесмертельной токсической дозе отмечается снижение в легких содержания восстановленного глутатиона и аскорбиновой кислоты, а также активности глюкозо-6-фосфатдегидро-геназы, глутатионредуктазы, глутатионпероксидазы и каталазы.