- •И.Ф. Гарбуз, в.С. Леонтьев, е.Л. Коляда военная, экстремальная токсикология, медицинская защита от химических, радиоактивных и биологических поражений

- •История развития токсикологии

- •Современное состояние и перспективы развития военной и экстремальной токсикологии

- •Предмет, цель, задачи и структура токсикологии

- •Цель и задачи токсикологии

- •Структура токсикологии

- •Токсический процесс

- •Интоксикация (отравление)

- •Медико-тактическая классификация очагов ахов

- •Химическая обстановка

- •Токсикокинетика

- •Токсикодинамика

- •Токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее количество активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во взаимодействие с токсикантом;

- •Экзотоксический шок и токсикогенный коллапс

- •Общие принципы оказания медицинской помощи пораженным ов и ахов

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества нервно-паралитического действия

- •Особенности холинергической передачи нервного импульса

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества кожно-нарывного действия

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества общеядовитого действия

- •Синильная кислота

- •Окись углерода

- •Нитробензол

- •Сероводород

- •Динитро-орто-крезол

- •Акрилонитрил

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества удушающего действия

- •Фосген, дифосген

- •Механизм возникновения и развития токсического отека легких.

- •Хлорпикрин

- •Гидразин

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества раздражающего действия

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества психомиметического (психодислептического) действия.

- •Вещество bz.

- •Диэтиламид лизергиновой кислоты (длк).

- •Основные проявления интоксикации длк у человека (Rothlin)

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества цитотоксического действия

- •Бромистый метил.

- •Диоксин.

- •Окись этилена.

- •Ядовитые технические жидкости.

- •Этиленгликоль.

- •Острые отравления хлорированными углеводородами.

- •Метиловый спирт.

- •Этанол.

- •Тетраэтилсвинец.

- •Дихлорэтан.

- •Физиология дыхания

- •Гипоксия при острых отравлениях.

- •Кислородная терапия при патологических состояниях. Табельна кислородная аппаратура.

- •Методы искусственной вентиляции легких.

- •Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- •Средства защиты органов дыхания.

- •Средства защиты кожи.

- •Коллективные средства защиты.

- •Медицинские средства защиты.

- •Острые радиационные поражения.

- •Возможная структура сан. Потерь при ядерном взрыве мощностью 20 Кт.

- •Мтх очагов при применении яо (ю.М. Полумисков, и.В. Воронцов, 1980).

- •Острая лучевая болезнь.

- •Механизм возникновения и развития лучевых поражений.

- •Действие ии на нуклеиновые кислоты, белки, жиры и углеводы.

- •Влияние ии на обмен веществ и биоэнергетику клетки.

- •Действие ии на нервную систему и железы внутренней секреции.

- •Механизмы развития важнейших радиационных синдромов.

- •Клиническая характеристика острой лучевой болезни от внешнего облучения.

- •Классификация острой лучевой болезни.

- •Характеристика олб I степени.

- •Характеристика олб III степени.

- •Характеристика олб IV степени.

- •Особенности биологического действия нейтронов.

- •Биологическая дозиметрия.

- •Профилактика и принципы лечения острой лучевой болезни.

- •Характеристика средств и методов профилактики лучевых поражений, применяемых в войсках.

- •Классификация и механизмы действия радиопротекторов.

- •Профилактика лучевых поражений при внутреннем заражении.

- •Принципы лечения олб

- •Профилактика и лечение первичной реакции.

- •Лечение основных синдромов.

- •Радиационная и химическая разведка в частях и подразделениях медицинской службы.

- •Организация и средства проведения специальной обработки.

- •Предельно допустимые значения степени загрязнения радиоактивными веществами поверхностей различных объектов

- •Состав, назначение и способы применения дегазирующих и дезактивирующих растворов и рецептур

- •Частичная специальная обработка.

- •Полная специальная обработка. Организация работы отделения специальной обработки (осо).

- •Способы дегазации основных видов медицинского имущества.

- •Способы дезактивации основных видов медицинского имущества.

- •Литература

- •Оглавление

Окись углерода

Отравляющее вещество общеядовитого действия. В условиях современного интенсивного развития техники, промышленности, транспорта окись углерода становится одним из основных вредных факторов окружающей среды. Окись углерода входит в состав доменного, коксового газов, как ценное газообразное топливо. Для этой цели окись углерода получают при неполном сгорании угля или кокса в специальных печах-газогенераторах. Острые профессиональные отравления СО чаще всего встречаются среди работников транспорта, химической промышленности. Однако, общепризнанным является существенное преобладание случаев бытовых отравлений этим ядом. Все это свидетельствует об актуальности проблемы отравления СО и о необходимости широкого изучения врачами данной патологии.

Окись углерода – бесцветный газ, без запаха, мало растворим в воде (2 мл на 100 мл) и плазмы крови. Молекулярный вес его 28, плотность паров – 0,97, температура кипения равна – 193 °С. При 35,5 атмосферах превращается в жидкость. В обычных условиях не реагирует с водой, кислотами и щелочами. СО при температуре – 700 - 1000 °С горит синим пламенем, превращаясь в СО2.

При

температуре более 3000 °С окись

восстанавливает окислы металлов, что

нашло свое применение в металлургии. В

растворе окись углерода восстанавливает

соли благородных металлов уже при

комнатной температуре. Последняя реакция

используется для открытия СО в смеси

газов.

Т

Рис.

45. Модель молекулы CO.

Неодинаковая чувствительность к СО возраст, пол, проведя анализ 160 случаев смертельного отравления СО выяснилось, что женщины более устойчивы, чем мужчины. Зарегистрированы случаи, когда при бытовых отравлениях СО погибали родители, а их грудные дети оставались живыми.

С пособ

поступления СО в организм только один

– ингаляционный. Токсический эффект

для человека наблюдается при вдыхании

воздуха с концентрацией СО 3х10-3

г/л в течение 1 часа. После прекращения

вдыхания СО 60-70 % яда выделяется у

человека в течение одного часа. За четыре

часа удаляется 96% абсорбированной

организмом дозы. Небольшая часть

поглощенной окиси углерода остается

растворенной в плазме крови. Монооксид

углерода выводится из организма в

основном через дыхательные пути. В

клинических условиях, независимо от

тяжести отравления, находящаяся в

крови окись углерода, полностью исчезает

в течение 12 ч после выведения больного

из токсической обстановки, при этом

удаление токсического агента осуществляется

через легкие. В ничтожном количестве

оксид углерода выделяется через кожу

– 0,007 мл/ч, несколько больше через

желудочно-кишечный тракт и почки. С

мочой СО выводится в виде комплексного

соединения с железом. Курение увеличивает

уровень СО в крови.

пособ

поступления СО в организм только один

– ингаляционный. Токсический эффект

для человека наблюдается при вдыхании

воздуха с концентрацией СО 3х10-3

г/л в течение 1 часа. После прекращения

вдыхания СО 60-70 % яда выделяется у

человека в течение одного часа. За четыре

часа удаляется 96% абсорбированной

организмом дозы. Небольшая часть

поглощенной окиси углерода остается

растворенной в плазме крови. Монооксид

углерода выводится из организма в

основном через дыхательные пути. В

клинических условиях, независимо от

тяжести отравления, находящаяся в

крови окись углерода, полностью исчезает

в течение 12 ч после выведения больного

из токсической обстановки, при этом

удаление токсического агента осуществляется

через легкие. В ничтожном количестве

оксид углерода выделяется через кожу

– 0,007 мл/ч, несколько больше через

желудочно-кишечный тракт и почки. С

мочой СО выводится в виде комплексного

соединения с железом. Курение увеличивает

уровень СО в крови.

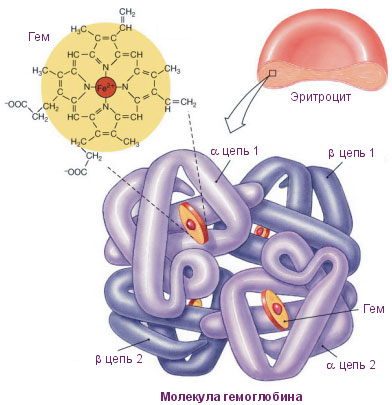

В

Рис.

46. Молекула

гемоглобина.

Патогенез отравления

Окись углерода является, в первую очередь, кровяным ядом и относится к группе веществ, вызывающих изменения пигмента крови - гемоглобина. Токсическое действие монооксида углерода на организм основано на взаимодействии ее с гемоглобином и образовании карбоксигемоглобина (НbСО), неспособного переносить кислород, развитии гемической (транспортной) гипоксии. В физиологических условиях эндогенная продукция СО в результате распада гема (гемоглобина, миоглобина и цитохромов) приводит к образованию HbCO (< 1%).

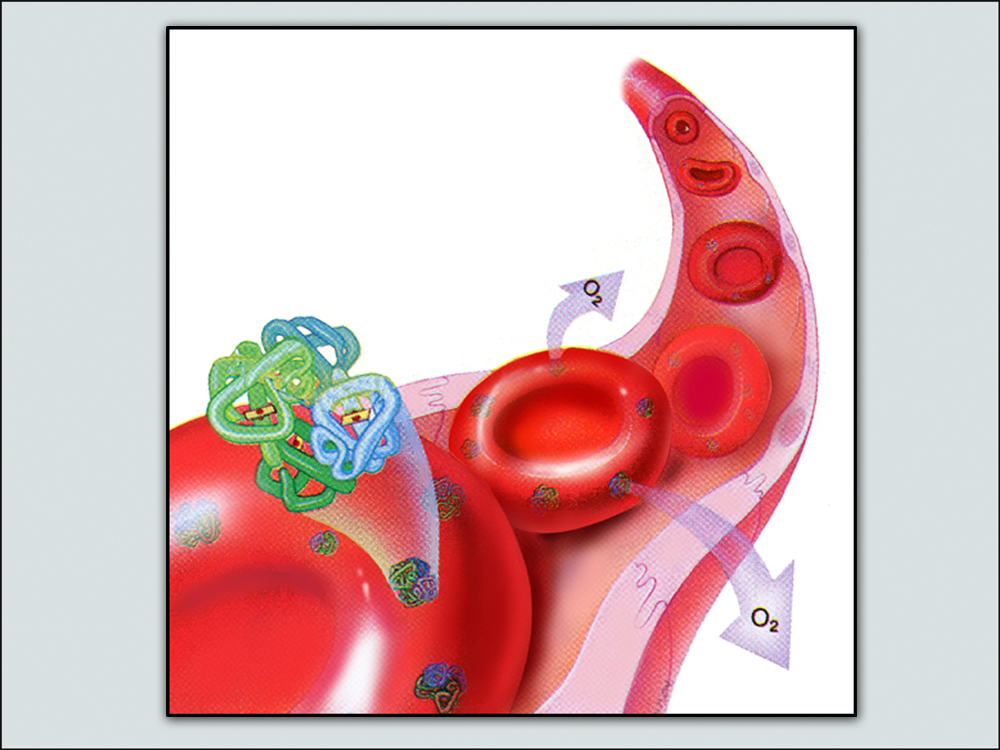

Рис. 47. Кислородотранспортная функция гемоглобина.

Мембрана

эритроцитов препятствует проникновению

СО в клетку и образованию HbCO.

Образование НbСО начинается уже в

легочных капиллярах с периферии

эритроцитов при минимальной концентрации

СО в воздухе. По мере увеличения содержания

окиси углерода во вдыхаемом воздухе,

НbСО образуется не только в периферических,

но и в центральных отделах эритроцита.

Скорость образования НbСО прямо

пропорциональна величине концентрации

СО во вдыхаемом воздухе, максимальный

уровень его в крови определяется

временем контакта с СО. Гемоглобин

обладает одинаковой способностью

связывать О2

и СО. При этом сродство гемоглобина к

СО в 250-300 раз больше, чем к О2.

Валентность железа в НbСО остается

неизменной, а изменяются связи Fe2+.

Все непарные электроны участвуют в

образовании карбоксигемоглобина.

Ассоциация СО с гемоглобином п роисходит

в 10 раз медленнее, чем таковая с О2.

Гемолиз и талассемия увеличивают уровень

карбоксигемоглобина. У некурящих уровень

HbCO

составляет 1-2%. В крови курильщиков

содержание HbCO

равно 5-10% при этом, среднесуточная

концентрация колеблется от 1,5 % до 15 %.

роисходит

в 10 раз медленнее, чем таковая с О2.

Гемолиз и талассемия увеличивают уровень

карбоксигемоглобина. У некурящих уровень

HbCO

составляет 1-2%. В крови курильщиков

содержание HbCO

равно 5-10% при этом, среднесуточная

концентрация колеблется от 1,5 % до 15 %.

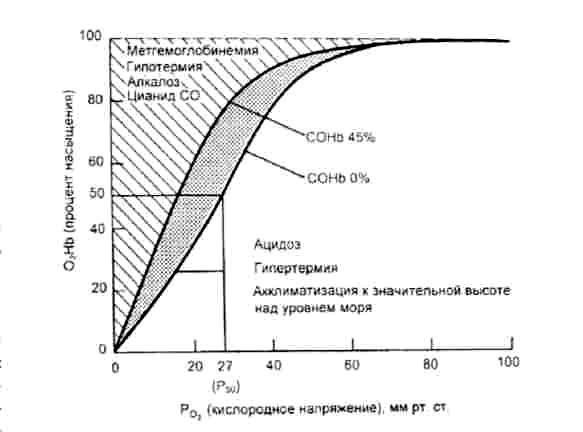

Д

Рис. 48. Сдвиг

кривой диссоциации оксигемоглобина

под влиянием монооксида углерода и

других факторов.

Блокада дыхательной цепи митохондрий. Значительная часть окиси углерода (от 15 до 50%) взаимодействует, кроме гемоглобина, и с другими железосодержащими биологически активными системами организма (гемопротеинами): цитохромоксидазой – цитохромом а3, цитохромом Р-450, цитохромом с, каталазой, пероксидазой, миоглобином и др. Диссоциация образующихся соединений очень медленная (от 48 до 72 часов), в результате блокируется тканевое дыхание, нарушаются окислительные процессы в митохондриях, развивается тканевая гипоксия, вследствие нарушения утилизации кислорода клеткой.

Карбоксимиоглобин. При взаимодействии СО с миоглобином (железосодержащим белком скелетных мышц и мышцы сердца) образуется карбоксимиоглобин. Сродство миоглобина к СО в 25-50 раз больше, чем к О2. При тяжелых отравлениях более 25% миоглобина может быть связано с окисью углерода. Образование карбоксимиоглобина отрицательно сказывается на функциональном состоянии миокарда и скелетной мускулатуры.

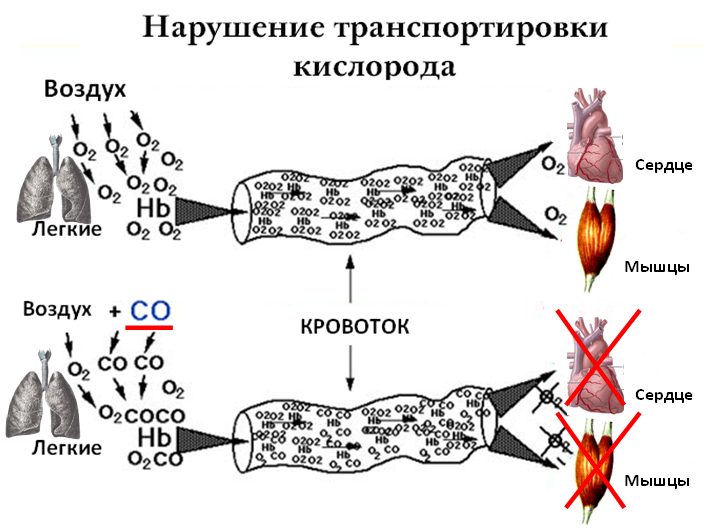

Гипоксия. Развитие гипоксического состояния при отравлении угарным газом обусловлено суммарным эффектов нескольких видов гипоксий, возникающих практически одномоментно: гипоксической гипоксии (в результате понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, а также вследствие нарушения проходимости дыхательных путей, развития некардиогенного отека легких и центральных нарушений дыхания); гемической гипоксии в результате инактивации гемоглобина (образование карбоксигемоглобина) возможно и анемического типа (при предшествующем дефиците гемоглобина); циркуляторной гипоксии вследствие гемодинамических нарушений; тканевой гипоксии (инактивация ферментов тканевого дыхания).

Рис. 49. Нарушение транспортировки кислорода.

Тканевая чувствительность. Наиболее чувствительными к гипоксии являются нервная (геморрагический некроз в ядрах основания мозга и пластинчатый некроз в сером веществе коры головного мозга, мозжечка, серых ядер, бледного ядра, отек, мультифокальные некрозы, демие-линизация белого вещества), миокардиальная (субэндокардиальные и субэпикардиальные очаги распада, множественные микрогеморрагии, дегенерация миофибрилл) и эмбриональная ткани.

Оксидативный стресс. Другими предполагаемыми механизмами клеточной токсичности окиси углерода являются: оксидативный стресс с образованием свободнорадикальных форм кислорода, активация свободнорадикального окисления липидов нервных клеток. Повреждающие эффекты кислорода при постгипоксической реоксигенации.

Прямое токсическое действие на мембраны. Окись углерода обладает и прямым повреждающим действием на клеточные мембраны и митохондрии, нарушает обмен катехоламинов и аминокислот, стимулирует апоптоз.

Участие в биорегуляции. Монооксид углерода (СО) обладает сходными с монооксидом азота (NO) физиологическими свойствами и действием на гуанилатциклазу, образуя лабильное комплексное соединение с гемовой простетической группой фермента, что меняет конформацию активного центра и приводит к включению синтеза циклического гуано-зинмонофосфата.

Окись углерода, так же как и NO: индуцирует расслабление гладких мышц сосудов и их расширение (вазодилатацию), предотвращает агрегацию тромбоцитов и адгезию нейтрофилов к эндотелию, участвует в различных процессах в нервной, репродуктивной и иммунной системах. Однако эти эффекты СО в несколько раз слабее действия NO. Кроме того, NO токсично, обладает цитотоксическими и цитостатическими свойствами.

Изменения периферической крови. На высоте интоксикации СО компенсаторно увеличивается количество эритроцитов до 5,5-6,5х1012/л за счет поступления их в кровь из депо в селезенке, а также, возможно, за счет прямого стимулирующего воздействия СО на выработку эритропо-этина. Эритроцитоз, как правило, явление временное. При этом истинная полицитемия иногда развивается сразу после отравления, либо как последствие, спустя месяцы и годы. При повторных отравлениях СО на фоне лимфоцитоза в крови появляются нормобласты, и повышается содержание ретикулоцитов. В ряде случаев исходом поражения красной крови является развитие анемии типа Аддисона-Бирмера в сочетании с нейтропенией.

Со стороны белой крови наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз иногда до 2—25х109/л со сдвигом влево на фоне лимфо- и эозинопении. Клетки костного мозга претерпевают дегенеративные изменения при явлениях раздражения. Характерно увеличение негемоглобинового железа крови (может достигать 50%). При повторных острых отравлениях параллельно происходит падение железа в тканях, за счет соединения с СО, что расценивается как механизм детоксикации.

Влияние монооксида углерода на метаболизм. СО влияет на углеводный обмен, повышая уровень сахара в крови, в ликворе, головном мозге, приводит к появлению сахара в моче. Увеличение уровня сахара в крови начинается с первых минут интоксикации и нарастает параллельно гипоксемии. Установлено, что эти изменения обусловлены нарушениями под воздействием СО центральной регуляции, что приводит к увеличению распада гликогена или к нарушению утилизации глюкозы. Увеличивается уровень лактата, нарушается липидный, фосфорный, азотистый, белковый обмены, равновесие содержания в тканях кальция и магния, особенно калия и натрия.

Сведения о влиянии алкоголя на тяжесть отравления окисью углерода неоднозначны. Выявлено, что смертельные концентрации угарного газа были выше в присутствии этанола. Предполагается, что употребление алкоголя до отравления угарным газом может обеспечить некоторую защиту. В то же время имеются сведения о возможном повышении токсичности угарного газа при сопутствующем приеме барбитуратов, наркотиков или злоупотреблении алкоголем.

Отсроченные повреждения Отсроченный характер неврологических нарушений может обуславливаться изменениями кровоснабжения головного мозга, особенно на уровне белого вещества. Установлено, что угарный газ повреждает белок миелин, входящий в состав оболочек нервных клеток. Повреждение миелина связано с активацией перекисного окисления липидов. В ответ на повреждение миелина продуцируются специализированные лимфоциты, что приводит к запуску аутоиммунной реакции. Итогом может стать прогрессирующая демиелинизирующая невропатия.

Нарушения нервной системы под действием окиси углерода

При острой интоксикации СО увеличивается проницаемость гематоэнцефалического барьера, что, несомненно, играет определенную роль в нарушении деятельности ЦНС и поражении периферической нервной системы. Наконец, следует указать на весьма распространенные при острых отравлениях СО нейротрофических нарушениях, сопровождающихся типичным поражением кожных покровов (эритема, герпес, эритематозные поражения с некротизацией). Трофические нарушения при острых отравлениях СО свидетельствуют о тяжелом состоянии и являются неблагоприятным прогнозом.

Действие СО на дыхание

Острое отравление СО вызывает развитие гипервентиляции. Появляется одышка, которая в дальнейшем, в случае развития гиперкапнии, может смениться урежением дыхания. СО стимулирует легочную вентиляцию не только за счет действия на периферические хеморецепторы, но и в значительной степени за счет вызываемого ею ацидоза в ЦНС. Усиление частоты дыхательных движений, в условиях интоксикации СО, рассматривается как следствие угнетающего действия яда на тормозящие нейроны в ЦНС. Клинические наблюдения свидетельствуют о выраженных изменениях в легких при острых отравлениях СО. В случаях легкой и средней степени тяжести интоксикации сопровождаются развитием бронхитов и пневмоний. В тяжелых случаях отравления, как правило, осложняются развитием отека легких.

Действие СО на сердечно-сосудистую систему

При острых отравлениях СО АД после кратковременного повышения резко падает. При тяжелых отравлениях регистрируется выраженная гипотония. Механизм падения АД при отравлениях СО связан с поражением сердечной мышцы и сосудодвигательного центра. Подъем же АД и учащение дыхания в первой фазе интоксикации могут быть в определенной мере связаны с возбуждением СО хеморецепторов каротидного синуса. Существенное значение при острых отравлениях СО имеет повреждение ядом сосудистой системы, сопровождающееся повышением проницаемости за счет нарушения эндотелия сосудов, что приводит к переходу части жидкости в межклеточное пространство и к уменьшению объема циркулирующей крови. Сосудистое действие СО имеет центральное и гуморальное влияние – увеличение содержание гистамина в крови, отравленных СО людей. Некоторые авторы считают, что кровеносная система стоит на втором месте по чувствительности к СО после нервной системы. Острые отравления СО, особенно, тяжело протекают у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с функциональной недостаточностью сердечно-сосудистой системы.

Влияние СО на эндокринные железы:

усиление активности щитовидной железы;

усиление выработки гонадотропного гормона гипофиза;

усиление деятельности мозгового слоя надпочечников.

Биохимические исследование обнаруживают при отравлении СО раннее уменьшение 17-кетостероидов. Исследование, проведенные А.В. Смирновой 1992 г. показали, что в первые часы после отравления СО в коре надпочечников отмечается падение содержания липидов и аскорбиновой кислоты.

Клиника острой интоксикации окисью углерода

Основные формы интоксикации угарным газом:

1. Типичная (замедленная) форма.

легкой степени тяжести.

средней степени тяжести.

тяжелой степени (асфиксическая):

начальная стадия;

стадия комы;

терминальная стадия.

2. Молниеносная форма.

3. Атипичные формы:

синкопальная;

эйфорическая.

Замедленная форма, протекающая в три степени тяжести

При лёгкой степени поражения наблюдается сильная головная боль (преимущественно в височной и лобной долях), головокружение, пульсация височных артерий, шум в ушах, одышка, слабость и обморочное состояние, шаткая походка. Возможно состояние эйфории. Эти симптомы после прекращения воздействия СО через несколько часов проходят, но головная боль держится долго (до суток и более).

При средней степени отмечается мышечная слабость и нарушение координации движения. Нередко развивается адинамия. Одышка усиливается, пульс частый, артериальное давление понижено. Сознание затемнённое, теряется ориентировка во времени и пространстве, может быть потеря сознания или «провалы памяти», иногда сонливость или оцепенелость. На коже появляются ярко-алые пятна, соответствующие цвету карбоксигемоглобина. Иногда бывают фибрилляции мышц лица и туловища, часто тошнота и рвота. После соответствующего лечения сознание вскоре полностью восстанавливается, и сознание улучшается, но в течение нескольких суток наблюдаются головные боли, слабость, головокружение, повторная рвота, плохой сон и другие симптомы нервно-сосудистой дистонии.

Тяжелая степень отравления (асфиксическая) развивается в три стадии:

Начальная. Головная боль, головокружение, тошнота, рвота; часто явления возбуждения, наклонность к немотивированным поступкам; дыхание учащается, развивается мышечная слабость, вплоть до такой степени, что пораженный теряет способность передвигаться.

Комы. Наступает подавление всех функций организма. Сердечная деятельность ослабляется (тахикардия сосудистая гипотензия). Дыхание вначале учащенно, затем становится поверхностным, сознание затуманивается до полной потери. Развивается рвота, повышается температура, зрачки расширяются. Появляются судороги, кома, непроизвольное отделение мочи и кала.

Терминальная. Дыхание неправильное, типа Чейн-Стокса. Постепенно снижается температура тела. Кома может длится 1-2 дня. Кожа и слизистые в следствие прогрессирующей асфиксии становятся цианотичными. Тяжелый прогностический признак - потеря зрачковой реакции, истечение из носа и рта розовый пенящейся жидкости - развитие отека легких. Вначале прекращается дыхание, затем останавливается сердце.При благоприятном исходе восстановление функций наступает через 3-5 дней, а при осложнениях – значительно позднее. При длительном коматозном состоянии может развиться отек легких или бронхопневмоня на 2-4 день после отравления.

В крайне тяжелых случаях наблюдаются стойкие органические изменения со стороны нервной системы, вплоть до полной декортикации. Иногда на всю жизнь нарушается память, понижается слух и зрение, развиваются параличи, психозы, полирадикулоневриты.

При выходе из коматозного состояние отмечаются тяжелые нарушения, связанные с развитием осложнений: развитие отека легких, нарушения сердечно-сосудистой системы, панкреатиты, нервно-психические нарушения.

Тяжелыми прогностическими признаками следует считать появление вслед за потерей сознания тонических судорог, потерю зрачковой реакции, истечение из носа и рта розовой пенистой жидкости (отек легких), непроизвольное отхождение мочи и кала.

Судорожное состояние, возникающее при отравлении СО, следует дифференцировать от судорог, развивающихся при отравлении ФОВ и цианидами.

Молниеносная форма

Молниеносная форма наступает от воздействия крайне высоких концентраций окиси углерода. Эта форма характеризуется моментальной потерей сознания, единичными судорожными сокращениями мышечных групп и быстрой остановкой дыхания. Наступление смерти по своей форме напоминает апоплексический инсульт. Следует иметь в виду, что в таких случаях карбоксигемоглобин можно обнаружить только в крови из полости левого желудочка сердца и грудном отделе аорты, где он оказывается в очень больших концентрациях (80% и выше).

Синкопальная форма – составляет 10–20 % всех случаев. Отмечается резкое падение АД, бледность и серо-пепельный цвет кожных покровов и слизистых. Сознание отсутствует. Коллапс на протяжении нескольких часов.

Эйфорическая – наблюдается при длительном воздействии оксида углерода в небольших концентрациях. Отравленные возбуждены и могут совершать немотивированные поступки. В дальнейшем сознание утрачивается, появляются расстройства дыхания и сердечной деятельности.

Профилактика и лечение

Важнейшее значение в профилактике отравлении окисью углерода имеют мероприятия, направленные на устранение вызывающих их причин:

исправность отопительных приборов;

правильная топка печей;

правильное содержание, своевременный ремонт бытовых газовых приборов;

возможность скопления выхлопных газов от автомобилей (в гаражах, ангарах, кабинах).

Основной задачей при оказании первой помощи является скорейшее удаление яда из организма. Немедленное прекращение дальнейшего поступления яда СО и удалить пострадавшего из отравленной атмосферы.

После выноса пострадавшего на свежий воздух, следует дать ему нашатырный спирт, растереть грудь, поставить грелки к ногам, горчичники на спину. Рекомендуется горячее питьё, покой, тепло.

Основные методы антидотной терапии

Поскольку ведущим звеном патогенеза интоксикации монооксидом углерода является гипоксия, борьба с ней – главное направление в оказании медицинской помощи пострадавшим. Специфическим антидотом при отравлении монооксидом углерода является кислород. В первые минуты вдыхать 100% кислород, в течение первых 3 ч – 80–90% кислородно-воздушную смесь, затем 40–60% смесь кислорода с воздухом.

Ингаляция кислорода при нормальном барометрическом давлении часто не может полностью устранить кислородное голодание. В связи с этим большое значение приобретают методы использования кислорода под давлением – оксигенобаротерапия, или гипербарическая оксигенация (по 1,5– 2 ч при избыточном давлении 1,5–2 атм. до 4 раз в сутки). Введение средств, возбуждающих дыхание и сердечную деятельность, тяжелопораженным без одновременно проводимой кислородотерапии противопоказано.

Повышение парциального давления кислорода приводит к ускорению диссоциации карбоксигемоглобина (в 3–4 раза) и выведению монооксида углерода из организма. За счет дополнительного растворения кислорода в плазме крови улучшаются условия обеспечения тканей кислородом (при вдыхании свежего воздуха концентрация карбоксигемоглобина снижается на 50% через 320 минут, при оксигенотерапии тот же эффект наступает через 80 минут, а при оксигенобаротерапии через 23 мин).

Возможность расширения объема медицинской помощи появилась с разработкой и разрешением к медицинскому применению антидота монооксида углерода – препарата «Ацизол»

Процесс детоксикации ускоряют введением железо-кобальтсодержащих лекарственных средств (цитохрома С по 10–30 мг внутримышечно, Ферум-Лек по 5 мл внутривенно, цианокобаламина по 300–500 мкг внутримышечно). При введении препаратов железа и кобальта карбоксигемоглобин освобождается от монооксида углерода с образованием карбонилов металлов, жидких, легкорастворимых продуктов, выводимых через почки.

Таблица 6.

Характеристика препарата «Ацизол»

Препарат |

Механизм действия |

Форма выпуска |

Схема лечения |

Макс. сут. доза |

Ацизол – комплексное соединение цинка |

Препятствует образованию карбоксигемо-глобина. Уменьшает относительное сродство гемоглобина к монооксиду углерода. Улучшает кисло-родсвязывающие и газотранспортные свойства крови. |

«Ацизола 6% р-р для в/м введения в ампулах по 1 мл». «Ацизол по 120 мг в капсулах для приема внутрь» |

После извлечения пострадавшего из зоны пожара (загазованного помещения) в/м вводится 1 мл препарата. В последующем по 1 мл 2– 4 раза в сутки. Внутрь принимается по 1 капсуле 4 раза в первые сутки, а в последующем – по 1 капсуле 2 раза в день. Курс лечения составляет 7 дней. |

Для взрослого человека 240 мг (4 мл) при в/м введении или 480 мг (4 капсулы) при приеме внутрь. |

Симптоматическая терапия

При возбуждении введение сибазона 2 мл 0,5% р-ра в/м. При судорожном синдроме – барбамил по 50–100 мл 1% р-ра в/в медленно, 10 мл 25% р-ра сульфата магния, или «литическая смесь» – аминазин (2 мл 2,5% р-ра), промедол (1 мл 2% р-ра), димедрол (1 мл 1% р-ра) или пипольфен (2 мл 2,5% р-ра) в/м. При нарушении дыхания и обструкции дыхательных путей – эуфиллин 10 мл 2,4% р-ра в/в.При сердечной недостаточности – п/к 1–2 мл 20% р-ра кофеина, в/м 2 мл кордиамина, в/в медленно 0,5–1 мл 0,05% р-ра строфантина в 10–20 мл 40% р-ра глюкозы.

При тяжелых интоксикациях и развитии комы для профилактики и лечения отека мозга голову обкладывают пузырями со льдом, в/в 40 мл 40% р-ра глюкозы с 4–6 мл 5% р-ра аскорбиновой кислоты и 8 ЕД инсулина, 50–100 мг преднизолона, 40–80 мг фуросемида, 10 мл 10% р-ра глюконата кальция.

Для борьбы с ацидозом – натрия гидро-кабонат 250–400 мл 2-6% р-ра в/в. Для коррекции нарушений тканевого обмена в/м вводят витамины группы В (2– 4 мл 6% р-ра тиамина бромида и 2–4 мл 5% р-ра пиридоксина гидрохлорида).

С целью профилактики инфекционных осложнений рекомендовано парентеральное применение антибиотиков широкого спектра действия.

Уже в ранний период интоксикации применяют антикоагулянты (гепарин до 20–30 тыс. ЕД в сутки), аскорбиновую кислоту и глюкокортикоидные препараты (в частности, преднизолон), которые уменьшают воспалительный процесс, снижают выраженность бронхоспазма и бронхореи, поддерживают достаточный уровень альвеолярного сурфактанта.

Организация терапевтической помощи на этапах медицинской эвакуации

В связи со скоротечностью развития токсического процесса и недостаточной оснащенностью передовых этапов медицинской эвакуации специфическими антидотами степень тяжести отравления монооксидом углерода не оказывает существенного влияния на объем и характер медицинской помощи.

При отравлениях средней и тяжелой степени задержка пострадавших на этапах медицинской эвакуации недопустима, все мероприятия первой и неотложной медицинской помощи (доврачебной и первой врачебной) должны проводиться в процессе эвакуации в ближайший стационар, имеющий в своем составе отделение оксигенобаротерапии.

Успех лечения пострадавших зависит, в первую очередь, от скорости эвакуации пораженных из очага задымления, своевременности применения антидотов и качественного медицинского сопровождения пострадавших по пути их транспортировки в стационар. Эффективность лечебных мероприятий существенно повышается при сокращении этапов оказания медицинской помощи.

Прогноз

Прогноз при поражении монооксидом углерода зависит от тяжести поражений. При легкой степени, как правило, отсутствуют какие-либо изменения. При средней степени у части пострадавших может длительно оставаться астено-вегетативный синдром. При тяжелой форме развиваются деструктивные процессы в ткани мозга, приводящие к стойким нарушениям функций ЦНС (ослабление памяти, неспособность к умственному напряжению, изменения психической деятельности). Нарушения со стороны периферической нервной системы характеризуются невритами, радикулитами, параличами и парезами конечностей. Частое осложнение – пневмония и отек легких, а также рабдомиолиз с острой почечной недостаточностью.