- •И.Ф. Гарбуз, в.С. Леонтьев, е.Л. Коляда военная, экстремальная токсикология, медицинская защита от химических, радиоактивных и биологических поражений

- •История развития токсикологии

- •Современное состояние и перспективы развития военной и экстремальной токсикологии

- •Предмет, цель, задачи и структура токсикологии

- •Цель и задачи токсикологии

- •Структура токсикологии

- •Токсический процесс

- •Интоксикация (отравление)

- •Медико-тактическая классификация очагов ахов

- •Химическая обстановка

- •Токсикокинетика

- •Токсикодинамика

- •Токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее количество активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во взаимодействие с токсикантом;

- •Экзотоксический шок и токсикогенный коллапс

- •Общие принципы оказания медицинской помощи пораженным ов и ахов

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества нервно-паралитического действия

- •Особенности холинергической передачи нервного импульса

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества кожно-нарывного действия

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества общеядовитого действия

- •Синильная кислота

- •Окись углерода

- •Нитробензол

- •Сероводород

- •Динитро-орто-крезол

- •Акрилонитрил

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества удушающего действия

- •Фосген, дифосген

- •Механизм возникновения и развития токсического отека легких.

- •Хлорпикрин

- •Гидразин

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества раздражающего действия

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества психомиметического (психодислептического) действия.

- •Вещество bz.

- •Диэтиламид лизергиновой кислоты (длк).

- •Основные проявления интоксикации длк у человека (Rothlin)

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества цитотоксического действия

- •Бромистый метил.

- •Диоксин.

- •Окись этилена.

- •Ядовитые технические жидкости.

- •Этиленгликоль.

- •Острые отравления хлорированными углеводородами.

- •Метиловый спирт.

- •Этанол.

- •Тетраэтилсвинец.

- •Дихлорэтан.

- •Физиология дыхания

- •Гипоксия при острых отравлениях.

- •Кислородная терапия при патологических состояниях. Табельна кислородная аппаратура.

- •Методы искусственной вентиляции легких.

- •Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- •Средства защиты органов дыхания.

- •Средства защиты кожи.

- •Коллективные средства защиты.

- •Медицинские средства защиты.

- •Острые радиационные поражения.

- •Возможная структура сан. Потерь при ядерном взрыве мощностью 20 Кт.

- •Мтх очагов при применении яо (ю.М. Полумисков, и.В. Воронцов, 1980).

- •Острая лучевая болезнь.

- •Механизм возникновения и развития лучевых поражений.

- •Действие ии на нуклеиновые кислоты, белки, жиры и углеводы.

- •Влияние ии на обмен веществ и биоэнергетику клетки.

- •Действие ии на нервную систему и железы внутренней секреции.

- •Механизмы развития важнейших радиационных синдромов.

- •Клиническая характеристика острой лучевой болезни от внешнего облучения.

- •Классификация острой лучевой болезни.

- •Характеристика олб I степени.

- •Характеристика олб III степени.

- •Характеристика олб IV степени.

- •Особенности биологического действия нейтронов.

- •Биологическая дозиметрия.

- •Профилактика и принципы лечения острой лучевой болезни.

- •Характеристика средств и методов профилактики лучевых поражений, применяемых в войсках.

- •Классификация и механизмы действия радиопротекторов.

- •Профилактика лучевых поражений при внутреннем заражении.

- •Принципы лечения олб

- •Профилактика и лечение первичной реакции.

- •Лечение основных синдромов.

- •Радиационная и химическая разведка в частях и подразделениях медицинской службы.

- •Организация и средства проведения специальной обработки.

- •Предельно допустимые значения степени загрязнения радиоактивными веществами поверхностей различных объектов

- •Состав, назначение и способы применения дегазирующих и дезактивирующих растворов и рецептур

- •Частичная специальная обработка.

- •Полная специальная обработка. Организация работы отделения специальной обработки (осо).

- •Способы дегазации основных видов медицинского имущества.

- •Способы дезактивации основных видов медицинского имущества.

- •Литература

- •Оглавление

Синильная кислота

Синильная кислота как химическое соединение известна в двух таутомерных формах (цианистая и изоцианистая кислоты), в которых углерод может быть четырех- и двухвалентным:

В обычных условиях преобладающей (95,5%) является цианистая кислота. В армии США синильной кислоте присвоен шифр АС.

Химически чистая синильная кислота — бесцветная прозрачная чрезвычайно летучая жидкость, обладающая слабым запахом, напоминающим запах горького миндаля.

Рис. 42. Химическая формула и вид молекулы синильной кислоты.

Плотность жидкой синильной кислоты при температуре 18 °С равна 0,7 г/см3, т.е. она легче воды; с водой смешивается во всех отношениях, легко растворима в органических растворителях, фосгене, хлорциане. Текстильные волокна и пористые материалы очень легко адсорбируют пары синильной кислоты. Температура кипения синильной кислоты – 26 °C, температура затвердевания минус 13,3 °С. Пары синильной кислоты легче воздуха. Максимальная их концентрация при температуре 20 °С – 873 мг/л. Высокая летучесть синильной кислоты позволяет создавать концентрации, обеспечивающие быстрое поражение живой силы. Синильная кислота гидролизуется в водных растворах. Однако, попавшая в воду или пищевые продукты, она образует нелетучие токсичные соли, которые могут вызывать отравление человека. Синильная кислота – типичное нестойкое ОВ. Ее стойкость на открытой местности летом составляет около 5 мин, в лесистой местности летом – около 10 мин, зимой — до 1 ч.

Отравление синильной кислотой может произойти при вдыхании ее паров, резорбции через кожу яда в газообразном и жидком состоянии, а также при попадании жидкой синильной кислоты в желудочно-кишечный тракт (с зараженной водой или пищей).

При отравлении через рот смертельной дозой синильной кислоты для человека является 1 мг на 1кг массы тела человека.

При ингаляционных поражениях синильной кислотой LCt50 равна 2 г•мин/м3. При длительном пребывании в атмосфере с высокой (более 0,5 мг/л) концентрацией синильной кислоты без средств защиты кожи, несмотря на наличие противогаза, может произойти отравление в результате резорбции яда. Особенно опасно соприкосновение с жидкой синильной кислотой, однако такой случай в боевой обстановке маловероятен.

Эффективное боевое применение синильной кислоты возможно лишь при внезапном создании ее концентраций порядка 1 мг/л и более.

Пары синильной кислоты горят на воздухе фиолетовым пламенем с образованием Н2О, СО2 и N2. В смеси кислорода с фтором горит с выделением большого количества тепла.

В растительном мире синильная кислота встречается в виде амигдалина. В 1933 г. Джексон впервые описал смертельный случай женщины, съевшей 160 гр. зерен миндаля, в которых содержится 3 гр. амигдалина т.е. составило 0,87 гр. синильной кислоты или 4-х кратную смертельную дозу. Амигдалин содержится в ядрах косточек горького миндаля, персика, абрикосов, черешни, листьях лавровишни и во многих других косточковых плодах.

Смертельную дозу для человека содержат 40 гр. горького миндаля или 100 очищенных семян абрикосов, что соответствует 1 гр. амигдалина. В организме амигдалин гидролизуется на синильную кислоту, глюкозу и масло горьких миндалей.

Учитывая большую токсичность синильной кислоты были попытки использовать ее в военных целях.

Впервые синильную кислоту в качестве ОВ использовали французские войска. 1 июля 1916 г. они обстреляли позиции немецкой армии артиллерийскими снарядами, снаряженными смесью синильной кислоты и треххлористого мышьяка. Всего французы использовали в первой мировой войне 4000 т синильной кислоты и хлорциана, но заметного военного успеха от их применения они не достигли. Несмотря на самую высокую токсичность среди всех ОВ, применявшихся в годы первой мировой войны, опасность синильной кислоты в полевых условиях оказалась несущественной из-за низкой устойчивости ее паров в приземных слоях атмосферы.

Позднее, в годы второй мировой войны, немецкие фашисты разработали способы создания эффективных концентраций синильной кислоты. Вблизи концлагеря Мюнстер (земля Северный Рейн-Вестфалия) на полигоне они разместили заключенных в противогазах и осуществили поливку синильной кислотой с бреющего полета самолета. Высокие концентрации синильной кислоты пробивали коробки фильтрующих противогазов.

Печальную известность приобрели газовые камеры концентрационных лагерей в Освенциме, Майданеке и других местах. Узников направляли в помещение, оборудованное как санитарный пропускник. Гитлеровские врачи занимали места снаружи у специальных смотровых окон и вели «научные» наблюдения. По их команде в душевые рожки подавалась смесь воды и циклона А (метиловый эфир цианмуравьиной кислоты), при взаимодействии которых образуется синильная кислота: В 1961-1971 гг. американские интервенты во Вьетнаме использовали в военных целях гербицид — цианамид кальция. Он обладает умеренной токсичностью, но клиника и механизм развития интоксикации соответствуют поражению синильной кислотой. По данным иностранной печати, в США разработаны способы создания боевых концентраций синильной кислоты. При этом на протяжении 10 мин (не менее) поддерживается заражение приземных слоев атмосферы из расчета 1 г на 1 м3.

Трагические события, происшедшие в декабре 1984 г, в столице индийского штата Мадхья-Прадеш г. Бхопале, подтверждают такое опасение. В подвалах химического предприятия, принадлежавшего американской фирме «Юнион карбайд», хранилось более 60т сжиженного газа метилизоцианата, являющегося производным синильной кислоты. В результате аварии газ был выпушен в атмосферу города с населением почти 1 млн. человек. Свыше 50 000 человек получили тяжелое отравление, более 2500 из которых погибли.

Средствами боевого применения синильной кислоты являются снаряды ствольной артиллерии, авиационные химические бомбы.

Надежно защищает в полевых условиях от поражения синильной кислотой общевойсковой фильтрующий противогаз.

Хлорциан (шифр в армии США — СК) — бесцветная прозрачная жидкость, обладающая запахом хлора.

Жидкий хлорциан тяжелее воды: его плотность при температуре 20 °С – 1,22 г/см3. Хлорциан ограниченно растворим в воде (7%) и хорошо — в органических растворителях. Температура кипения хлорциана 13 °C, температура затвердевания минус 7 °C. Хлорциан — более летучее вещество, чем синильная кислота (максимальная концентрация паров при температуре 20 °С — 3300 мг/л). Хлорциан медленно гидролизуется в воде, энергично реагирует с аммиаком и гидроокисями щелочных металлов, образуя нетоксичные вещества. Хлорциан по степени токсичности уступает синильной кислоте в 2—2,5 раза.

Основным путем поражения хлорцианом является ингаляционное отравление парами яда, а также попадание ОВ в желудочно-кишечный тракт с зараженной пищей или водой. В отличие от синильной кислоты хлорциан в малых концентрациях вызывает раздражение слизистой оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Порог восприятия для хлорциана составляет 2,5•10-3 мг/л.

Рис. 43. Химическая формула и вид молекулы хлорциана.

При ингаляционных поражениях хлорцианом LCt50=11 г•мин/м3. Смертельная доза при попадании в желудочно-кишечный тракт — 3—5 мг на 1кг массы тела человека.

Средствами боевого применения хлорциана являются авиационные химические бомбы и снаряды ствольной артиллерии. Надежная защита от хлорциана обеспечивается общевойсковым фильтрующим противогазом.

Токсичность синильной кислоты и хлорциана

Они общеядовитые, быстродействующие ОВ. Пороговая концентрация синильной кислоты-0,02 -0,03 мг/л. При этой концентрации экспозиция в несколько часов не приводит к отравлению, а концентрация выше указанной – токсична. Смертельная ингаляционная концентрация при 1 минуте экспозиции для синильной кислоты равна 1,5 мг/л. При отравлении через ЖКТ смертельной дозой считается 1 мг/кг веса. У хлорциана токсичность составляет 3 мг/л и 2 мг/кг веса. Кроме того хлорциан вызывает раздражение рецепторов глаз и дыхательных путей. Начальная или пороговая раздражающая концентрация его равна 0,002 мг/л, непереносимая концентрация, вызывающая спазм век- 0,06 мг/л.

Хотя токсичность этих ОВ и ниже ФОВ, но все же высока. Они, как и ФОВ, быстродействующие ОВ, при достаточной их концентрации в воздухе может быть смертелен даже один вдох.

В силу высокой летучести, к тому же малой плотности паров у синильной кислоты, возможно создание в атмосфере высоких концентрации ,но только на коротокое время

В воздухе закрытых помещений, в воде, в пищевых продуктах они могут длительное время сохраняться в высоких концентрациях.

Химическое взаимодействие цианидов с серой и глюкозой используется в антидотной терапии пораженных.

Боевое состояние синильной кислоты: основной – заражение воздуха только парами этих ОВ. Боевая концентрация – до 10 мг на литр воздуха.

Пути поражения: основной – ингаляционный, второстепенный – через ЖКТ (цианиды) ОВ могут быть применены с помощью артиллерии, в том числе и реактивные, минометов и авиации в боеприпасах ударного и дистанционного действия, методом огневых налётов на цель в течение 15-30 секунд – это для поражения личного состава до использования им средств защиты (противогаза).

Механизм действия и патогенез поражений цианидами

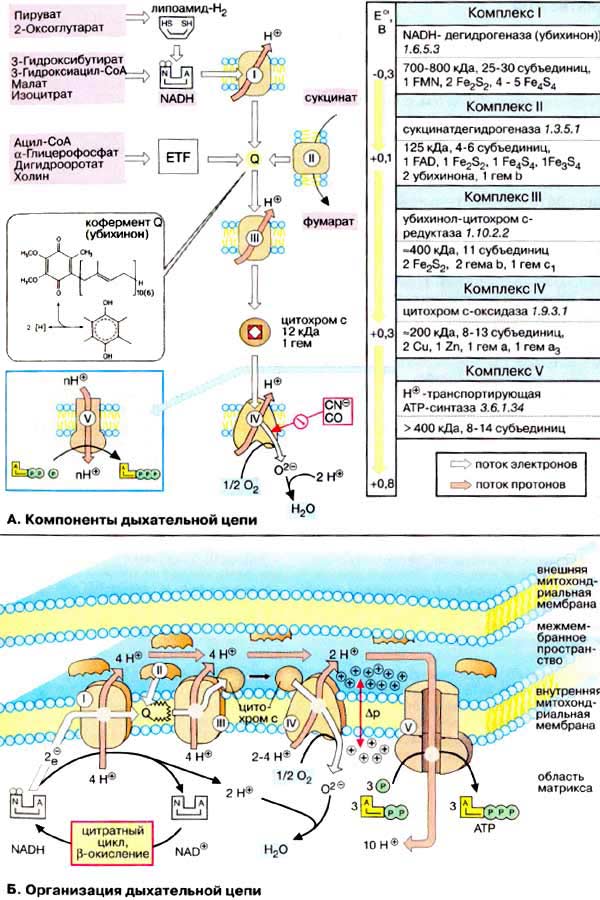

Ещё в 1889 году Гоппе-Зайлер и Гепперт впервые обратили внимание на алый цвет венозной крови у отравленных синильной кислотой, и что она по газовому составу почти не отличается от артериальной. Они же высказали предположение, что причина этого явления состоит в подавлении тканевых окислительных процессов. Кейлин и Варберг в 1925- 30 годы подтвердили их догадку и уточнили механизм действия синильной кислоты. После классических исследований О.Варбурга стало общепризнанным, что синильная кислота взаимодействует с окисленной формой дыхательного фермента цитохромоксидазой, подавляя, таким образом, процессы биологического окисления, их аэробную фазу. Чтобы понять механизм токсического действия синильной кислоты (цианидов), следует кратко остановиться на современной теории биологического окисления.

Сущность современной теории биологического окисления или, что одно и тоже, тканевого дыхания сводится к следующему. Тканевому дыханию предшествует прием пищи. Основные продукты питания – белки, жиры и углеводы предварительно под влиянием ферментов пищеварительного тракта подвергаются расщеплению путем гидролиза. При этом жиры гидролизуются на глицерин и жирные кислоты, углеводы на полисахариды (на маннозу, главным образом на глюкозу), белки - на аминокислоты. Эти продукты расщепления всасываются в ЖКТ, кровью и лимфой разносятся в ткани и клетки организма и затем уже участвуют в весьма разнообразных превращениях в процессе тканевого и клеточного обмена. Этот обмен и называется биологическим окислением или тканевым дыханием, который протекает с участием сложной системы биологических катализаторов - ферментов в условиях низкой температуры и в тканевой жидкости. Тканевое дыхание протекает без поглощения и с поглощением кислорода. Другими словами, имеются аэробная и анаэробная его фазы. Анаэробная фаза тканевого дыхания энергетически мало выгодна, потому что при окислении одной молекулы глюкозы до пировиноградной кислоты образуется только две молекулы АТФ, т.е. выделяются остальные 95% энергии окисления её до конечных продуктов - СО2 и Н2О. Поэтому аэробное дыхание энергетически в 18 раз более выгодное, чем анаэробное.

Рис. 44. Схема дыхательной цепи переноса электронов.

Тканевое дыхание есть цель окислительно-восстановительных реакции. Эти реакции аэробной фазы протекают в мембранах митохондрий, преимущественно в наружной, выделяется при этом энергия и передается на внутреннюю мембрану, где она аккумулируется в виде макроэргов – АТФ. Поэтому митохондрия является своеобразной «силовой станцией» клетки.

В виде богатых энергией соединения – АТФ аккумулируется только 50% энергии биологического окисления и там, где перепад энергии достаточен для их синтеза. Остальная часть энергии( около 50%) выделяется в виде тепла и там, где её недостаточно для образования АТФ или АДФ. Так, например, энергия декарбоксилирования выделяется в виде тепла, и играет большую роль в теплообмене. Аэробная фаза тканевого дыхания начинается с превращения пировиноградной кислоты.

Последним ферментом, передающим электроны на кислород, служит цитохромоксидаза, особеннстью которой является её способность, в отличие от других цитохромов, взаимодействовать с молекулярным кислородом, т.е. самоокисляться. Цитохромоксидаза, как и другие цитохромы, в геминовой группе имеет железо, которое легко меняет свою валентность с Fe+++на Fe++. Это свойство железа и обеспечивает возможность передачи электронов через цитохромную систему и от цитохромоксидазы на кислород.

Исследования О.Варбурга показали, что синильная кислота, обладая высоким сродством к трехвалентному железу, легко вступает во взаимодействие с окисленной формой железа (Fe+++) цитохромоксидазы, лишая её, таким образом, способности переходить в восстановленную форму (Fe++). В результате блокируется процесс активации кислорода и соответственно его реакция с электроположительными атомами водорода (Н+). Это с одной стороны.

С другой стороны, блокирование цитохромоксидазы приводит к накоплению внутри клетки, в первую очередь в мембранах митохондрий, свободных протонов и электронов, что приводит к торможению всей системы биологического или тканевого окисления.

Возникает гипоксия тканевого типа. Следствием всего этого является прекращение образования АТФ в энергетически наиболее выгодной аэробной фазе биологического окисления, в её терминальном звене, что приводит к быстрому истощению энергетических ресурсов, так необходимых для нормального функционирования клеток, особенно нейронов головного мозга.

Однако тканевое дыхание при отравлении синильной кислотой до некоторой степени сохраняется (5-10%) за счет так называемого цианрезистентного дыхания. Это объясняется тем, что некоторые флавиновые ферменты способны в восстановленной форме непосредственно реагировать с молекулой кислорода, образуя Н2О2.

Некоторые флавиновые ферменты (металлофлавопротеиды) могут непосредственно взаимодействовать с основным субстратом окисления, т.е. выполнять функцию дегидрогеназ.

Следовательно, некоторые флавиновые ферменты способны проводить аэробное окисление в обход блокированному цианидами цитохромной системы ферментов. Однако, при быстро развивающейся интоксикации цианрезистентное дыхание не может обеспечить выживаемость отравленного организма.

Действие цианидов не ограничивается только цитохромной системой ферментов. Имеются сообщения о подавлении активности ещё около 20 различных ферментов, в том числе декарбоксилаз.

Следовательно, нарушается процесс биологического окисления и в других звеньях.

Поскольку цианиды парализуют процесс тканевого дыхания и синтез АТФ, то, естественно, следует ожидать, что наиболее тяжело поражаются ткани, отличающиеся исключительной напряженностью окислительных процессов и незначительными запасами энергетического материала. К таким тканям, в первую очередь, относится ЦНС.

Исследования О.Ф. Квасенко (1963 г.) показали высокую чувствительность ЦНС к яду.

ОН показал, что подавление окислительных реакций в других тканей выражено слабее и не может быть причиной смертельного исхода. Так, например, при угнетении окислительных реакций в головном мозге на 65-74%, в печени отмечается угнетение только на 15-20%, в почках – на 16-33%, а в сердечной мышце лишь на 8-10%. Причиной столь существенного различия в степени угнетения окислительных процессов в головном мозге по сравнению с другими органами следует считать, с одной стороны, большую напряженность окислительных реакций, а с другой - интенсивность кровоснабжения мозга.

Высокая чувствительность головного мозга к яду подтверждается ранними функциональными её нарушениями при интоксикации, а также довольно длительной функциональной её неполноценностью её у людей, перенёсших острую интоксикацию цианидами.

Функциональные изменения ЦНС начинаются с возбуждения коры головного мозга, затем парасимпатических отделов, приводящих к усилению слюноотделения, замедлению пульса, одышке. Дальнейшее распространение возбуждения приводит к развитию судорог.

При отравлении цианидами особое место занимает расстройство дыхания, выражающееся в резком возбуждении и последующем параличе его. Цианиды, действуя на каротидный синус, могут возбуждать дыхательный центр рефлекторным путем. Изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы выражаются в первоначальном подъёме АД, замедлении пульса. Они могут быть объяснимы рефлекторными влияниями хеморецепторов каротидного синуса.

При интоксикации изменяется газовый и химических состав крови, сначала развивается газовый алкалоз вследствие гипервентиляции легких и усиленного выделения СО2, сменяющийся быстро негазовым ацидозом вследствие накопления в крови и тканях недоокисленных продуктов обмена, что приводит к уменьшению щелочного резерва крови. Снижается содержание СО2 как в венозной, так и артериальной крови, с одной стороны в результате гипервентиляции, а с другой – вследствие угнетения тканевого дыхания. Глубокие тормозные процессы окисления сопровождаются гипергликемией и увеличением молочной кислоты- продукта анаэробного превращения пировиноградной кислоты.

По мере развития интоксикации нарастает возбуждение бульбарных центров, переходящее в паралич. Паралич дыхательных и сосудодвигательного центров является непосредственной причиной смерти.

Таким образом, при отравлении синильной кислотой развивается состояние, когда, артериальная кровь, предельно насыщенная кислородом, проходя через ткани в венозную систему почти не отдает кислород тканям, лишенным способности его утилизировать. Развивается состояние тяжелого кислородного голодания, несмотря на то, что клетки тканей находятся в условиях оптимального кислородного снабжения. При стремительно развивающемся отравлении компенсаторные гликолитические механизмы генерирования энергии не успевают получить необходимое развитие и пострадавший погибает в результате выведения ядом из строя основного пути образования энергии тканевого дыхания.

Клиника и диагностика поражений цианидами

Острое поражение синильной кислотой может протекать в двух формах:

молниеносной, при которой симптомы поражения развиваются чрезвычайно быстро, и смерть пораженного наступает в считанные минуты при высоких концентрациях ОВ в воздухе;

замедленной, при которой симптомы поражения развиваются постепенно, смерть может наступить в более поздние сроки.

Молниеносная форма поражения является самой неблагоприятной в отношении прогноза, а медицинская помощь, как правило, запаздывает. Пораженный делает 2-3 вдоха, сразу же падает, теряет сознание, возникают кратковременные судороги, нередко сопровождаемые в самом начале непроизвольным криком. Смерть наступает от паралича дыхания.

При замедленной форме смертельного поражения синильной кислотой различают 4 фазы:

фаза начальная (или предвестников)- отмечается запах горького миндаля изо рта, из волос, одежды, покалывания в области глаз, металлический вкус и жжение во рту, глотке, онемение кончика языка, беспокойство;

фаза нарушения дыхания характеризуется головокружением, головной болью в области затылка, стенокардитическими болями, одышкой, тахикардией, переходящей в брадикардию, значительным повышением АД, шаткой походкой, тошнотой, рвотой. Кожа и слизистые оболочки приобретают алую окраску. Прогрессирующая брадикардия - плохой прогностический признак;

фаза судорожная проявляется фибриллярным подергиванием мышц, тризмам, пучеглазием, судорогами тонического и клонического харакера, которые обычно заканчиваются опистотонусом. Дыхание останавливается в момент судорог, сознание теряется. Задержка дыхания может длиться несколько минут. Иногда дыхание может вновь появиться на некоторое время. Несмотря на наличие судорог и остановку дыхания кожа и слизистые остаются розовыми;

фаза паралитическая характеризуется прекращением дыхания, потерей роговичных рефлексов, коматозным состоянием, сначала урежением пульса с большой амплитудой

пульсовых волн, а затем резким его учащением и слабым наполнением, АД быстро падает.

Сердечные сокращения становятся редкими, неправильными, очень слабыми и, наконец, прекращаются. Наступает непроизвольное отделение мочи и кала.

При прекращении поступления яда в организм процесс может остановиться на любой фазе развития, после чего внезапно важные функции организма постепенно восстанавливаются.

Клинически различают три степени тяжести отравлений синильной кислотой:

Легкая степень, ощущается запах горького миндаля, появляется чувство стеснения в груди, резкая головная боль, головокружение, тошнота, общая слабость

Средняя степень характеризуется теми же более выраженными симптомами, что и при легкой степени, а затем возникает возбуждение, появляется чувство страха смерти. Видимые слизистые и кожа приобретают алую окраску, пульс урежен и напряжен, АД повышается, дыхание становится поверхностным. Могут возникнуть непродолжительные клонические судороги, наиболее характерно- потеря сознания. При своевременном оказании мед.помощи и удалении из отравленной атмосферы пораженные быстро приходят в сознание. В последующие дни отмечается разбитость, недомогание, общая слабость, головная боль, неприятное ощущение в области сердца, тахикардия, лабильность сердечно-сосудистой системы, которые могут сохраняться в течение 4-6 дней после поражения;

Тяжелая степень характеризуется быстрым наступлением судорожного и паралитического периодов интоксикации.

Необходимо твердо помнить, что пока окончательно не прекратились сокращения сердца, можно энергичными медицинскими вмешательствами спасти пораженного. Независимо от первоначального установления тяжести поражения, у пораженных могут быть повторные приступы судорог, потеря сознания, одышка. Поэтому они нуждаются в непрерывном наблюдении в течение не менее суток с момента поражения.

Особенности клинического течения при поражении хлорцианом.

Отравление хлорцианом несколько отличается от интоксикации синильной кислотой. В начале у пораженных отмечаются резкое раздражение слизистой оболочки глаз, носа, глотки и нижних дыхательных путей, которые сопровождаются сильным слезотечением, кашлем, чувством удушья, давление в груди. После этого развиваются симптомы характерные для отравления синильной кислотой. Если пораженный не погибает в ранние сроки, как при отравлениях цианидами, то у него развивается отек легких, который может привести к смертельному исходу.

Диагностика поражений синильной кислотой основывается на характерных признаках:

внезапное и бурное развитие симптомов и последовательность их развития;

часто запах горького миндаля в выдыхаемом воздухе, от одежды, волос;

розовая (алая) окраска кожи и видимых слизистых при картине одышки;

отсутствие местных изменений;

алый цвет венозной крови;

экзофтальм и мидриаз (при поражении ФОВ – миоз).

Для отравления окисью углерода, с которым следует дифференцировать отравления синильной кислотой, характерен типичный анамнез и наличие в крови карбоксигемоглобина.

Особенности поражения хлорцианом.

Хлорциан, в отличие от синильной кислоты, оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Поэтому в начальных стадиях поражения отмечается слезотечение, ринорея, кашель, стеснение в груди. Если в дальнейшем не наступает смерть при симптомах, свойственных поражения синильной кислотой, может развиться отек легких с соответствующими ему симптомами.

Патологоанатомическая картина отравления синильной кислотой и ее производными

Патологоанатомические изменения при отравлении синильной кислотой мало специфичны и сходны с изменениями, характерными для асфиксических состояний. Особенно скудны изменения при молниеносной форме течения отравления. В этом случае обращает на себя внимание запах горького миндаля и алая окраска кожных покровов и видимых слизистых оболочек.

При вскрытии отмечается полнокровие внутренних органов. Легкие полнокровны, несколько отечны. Селезенка анемична и имеет серовато-красную окраску. Сердечная мышца дряблая, сердце заполнено жидкой кровью. В серозных оболочках внутренних органов имеются многочисленные точечные кровоизлияния.

При микроскопическом исследовании обнаруживаются многочисленные кровоизлияния в веществе головного мозга и миокарде. В ряде случаев имеет место образование обширных полей некроза в сером веществе мозга и возникновение очагов демиелинизации в белом веществе. В мозжечке обнаруживаются глубокие изменения в клетках Пуркинье: явление тигролиза, снижение количества протоплазменной РНК, нейрофагия и явление некроза. В нервных клетках передних рогов спинного мозга отмечаются хроматолиз, вакуолизация и сморщивание клеточных структур.

При смерти пострадавшего через сутки и позже после воздействия синильной кислоты патологоанатомическая диагностика отравлений таким ядом без анамнестических данных крайне затруднена. Характерные сочетания неспецифических признаков (алый цвет крови, диффузно-красный цвет почти всех внутренних органов без цианотического оттенка и анатомические признаки острейшей асфиксии) при этом отсутствуют. В случае смерти в подостром и отдаленном периодах изменения внутренних органов крайне скудны. Лишь в ЦНС, как показано П.Е. Кесаревым, морфологические изменения весьма характерны. В головном мозге животных, переживших острую интоксикацию, наблюдаются диффузные изменения нервных клеток (диффузно-токсическая дистрофия) и симметричные покровы в коре больших полушарий и подкорковых ганглиях. В поздний период отравления синильной кислотой весьма часты находки в виде дегенеративных изменений периферических нервов.

Дифференциальная диагностика отравления синильной кислотой и хлорцианом

Наиболее сложная дифференциальная диагностика, в случае отравлении нитробензолом. Ощущение запаха горького миндаля в выдыхаемом пострадавшим воздухе может легко привести к диагностической ошибке. Однако в отличие от интоксикации синильной кислотой для отравления нитробензолом характерно появление серовато-синей окраски кожи и десен. Кровь имеет темно-бурый, а иногда даже шоколадный оттенок. Содержание кислорода в артериальной крови резко снижено. Молниеносная форма отравления окисью углерода весьма напоминает интоксикацию синильной кислотой. В отличие от интоксикации цианидами, отравленные окисью углерода впадают в состояние эйфории напоминающее алкогольное опьянение (легкая и средняя тяжесть поражения). Для тяжелой степени отравления окисью углерода характерны резкая мышечная слабость, адинамия, редкие единичные приступы клонических судорог.

Интоксикация ОВ лишь отдаленно напоминает поражение синильной кислотой. Оба вида отравлений сопровождаются интенсивными клонико-тоническими судорогами, однако, если при отравлениях ОВ судороги являются основным, ведущим симптомом в клинической, картине, то при поражении синильной кислотой, судороги могут отсутствовать, несмотря на достаточную тяжелую степень отравления. Существенным является, также развитие выраженного цианоза у пораженных ФОВ. Во время судорожных приступов у отравленных ФОВ появляется синюшность кожи и слизистых оболочек, которая ослабляется или исчезает в период ремиссий. При интоксикации синильной кислотой окраска слизистых оболочек не меняется, несмотря почти на полное прекращение дыхания в момент возникновения судорожного приступа. Способность крови сохранять алую окраску в условиях сниженной вентиляции легких является одним из наиболее характерных признаков отравлений синильной кислотой.

Антидотное и симптоматическое лечение

Быстрота развития клиники поражения синильной кислотой и хлорцианом требуют экстренных мер при оказании помощи пораженным.

Лечение пораженных слагается из антидотного и симптоматического. Антидоты, применяемые при поражении цианидами, по механизму антидотного действия делятся на 5 групп:

1. Метгемоглобинообразователи. К ним относятся вещества, имеющие в молекуле нитрогруппу-NO2 (амилнитрит, пропилнитрит, азотнокислый натрий). Механизм их антидотног действия заключается в том, что они как окислители превращают оксигемоглобин в метгемоглобин, содержащий трехвалентное железо. Метгемоглобин легко соединяется с циангруппой, образуя сравнительно медленно диссоциирующий комплекс цианметгемоглобин.

MtHb(Fe+++) + CN = CNMtHb

При этом синильная кислота постепенно переходит из тканей в кровь и связывается с метгемоглобином. Цитхромоксидаза освобождается, возобновляется тканевое дыхание, и состояние пораженного улучшается. Однако, следует помнить, что метгемоглобин уже не является переносчиком кислорода и его образование в крови связано с уменьшением кислородной емкости крови.

При передозировке может возникнуть анемическая или кровяная гипоксия. Поэтому метгемоглобинообразователи следует строго дозировать с таким расчетом, чтобы в крови было не более 30% метгемоглобина. Это, во-первых, а во-вторых, все нитросоединения обладают сосудистым действием: они снижают сосудистый тонус сосудистых стенок и могут вызвать при быстром введении так называемый нитритный коллапс. Это в первую очередь относится к азотнокислому натрию, который вводится в/в.

Амилнитрит, пропилнитрит находятся в ампулах по 0,5 мл, завернутые в марлевые чехольчики. Ампула раздавливается и закладывается за шлем-маску противогаза. Весьма цене в поле. Азотнокислый натрий 1% - 20,0 применяется путем введения в/в медленно из-за опасности коллапса, т.к. он самый энергичный метгемоглобинообразующийантидот.

2. Акцепторы водорода. Поскольку угнетение тканевого дыхания происходит не только из-за блокады цитохромов, но и вследствие накопления электроположительных атомов водорода (протонов) в тканях, то, связывая их вводимыми акцепторами в организм, возможно активизировать до некоторой степени биологическое окисление. К таким акцепторам относится метиленовая синь и гидрохинон (как акцептор электронов). Метиленовая синь способна присоединять два атома водорода, превращаясь в лейкосоединение. Последнее реагирует с молекулами кислорода с образованием перекиси водорода, которая сразу же разлагается каталазой. Метиленовая синь применяется в/в 1% раствор в количестве 1 мл на кг веса. Что касается гидрохинона, то эффективность его проверена на животных.

3. Глюкоза своей альдегидной группой легко взаимодействует с синильной кислотой с образованием нетоксического соединения циангидрина. Смесь растворов 1% метиленовой сини и 25% глюкозы называется хромосмоном.

4. Серосодержащие антидоты. К ним относится тиосульфат натрия. Он в организме отщепляет серу, которая соединяется с синильной кислотой с образованием нетоксичных стойких роданидов. 80% яда в организме нейтрализуется именно этим путем. Тиосульфат натрия применяется в/в30% раствор в количестве 40-50 мл.

Надо только отметить, что тиосульфат натриядействует медленно. Его целесообразно назначать после метгемоглобинообразователей, т.к. он будет связывать вторично поступающую циангруппу в клетки после распада цианметгемоглобина или циангидринов.

Все выше указанные антидоты должны применяться комбинировано и в такой последовательности:

- амилнитрит ингаляционно;

- хромосмон 50 мл или глюкоза;

- тиосульфат натрия 30% - 40-50 мл.

Если в течение ближайших минут улучшения от антидотов не наступает, они вводятся повторно в половинной дозе.

5. Комплексообразователи образуют с цианидами комплексные нетоксичные соединения к ним относится соединение кобальта, применяется в/в 1% раствор 30-40 мл.

Симптоматическое лечение заключается в проведении искусственного дыхания в первую очередь, а также в непрямом массаже сердца при показаниях к ним. Своевременно начатом и настойчиво проведенном искусственном дыхании можно спасти от одной смертельной дозы ОВ. Показано так же введение сердечных, сосудистых средств и дыхательных аналептиков. При резкой брадикардии необходимо вводить атропин. Ингаляция кислорода так же эффективна, в особенности в сочетании с антидотами. В последнее время большое значение при лечении отравленных цианидами придается оксигенобаротерапии.

Медико-тактическая характеристика очагов, создаваемых синильной кислотой.

массовость и одномоментность поражения значительного числа, личного состава;

быстротой развития клиники с момента заражения (1-5 мин.);

возникновение значительного числа тяжелопораженных, тяжелая степень поражений — 30%, средняя степень — 50%, легкая степень— 20%;

отсутствием резерва времени у медицинской службы для изменения ранее принятой организации работ по ликвидации очагов;

срок гибели пораженных 5-6 мин.

Профилактика, первая медицинская помощь и этапное лечение пораженных ОВ общеядовитого действия

Первая медицинская помощь имеет решающее значение для сохранения жизни пораженным. Она включает:

надевание противогаза;

введение ингаляционного антидота;

искусственное дыхание при надетом противогазе;

вынос (выход) из зараженной зоны.

Доврачебная помощь включает:

введение ингаляционного антидота повторно;

искусственное дыхание при нахождении на незараженное территории с помощью приборов;

сердечно-сосудистые средства(кордиамин п/к 1-2 мл) и при сосудистом коллапсе введение адреналина 1 % - 1,0 п/к.

Первая врачебная помощь включает:

Неотложные мероприятия:

антидотная терапия. В начале в/в вводится 20-50 мл хромосмона, затем такое же количество 30% раствора тиосульфата натрия;

применение дыхательных аналептиков(при нарушении дыхания 2-3 мл 1,5% раствора этимизола или 1 мл цититона в/в);

искусственное дыхание с помощью дыхательных приборов;

сердечно-сосудистые средства;

ингаляция кислородом.

Мероприятия, которые могут быть отсрочены:

введение атропина п/к при значительном замедлении пульса.

Квалифицированная медицинская помощь.

Неотложные мероприятия:

при необходимости повторное введение антидотов;

применение дыхательных аналептиков;

сердечно-сосудистые средства;

реанимационные мероприятия (аппаратное искусственное дыхание, терапия коллапса).

Отсроченные мероприятия:

антибактериальная терапия;

десенсибилизирующая терапия;

инфузионная терапия;

витаминотерапия.

Профилактика поражений заключается, во-первых, в своевременном применении средств защиты органов дыхания – противогаза, а во-вторых – в строгом соблюдении санитарно-химического контроля за питанием и водоснабжением. Противогаз надежно защищает человека от ингаляцинного поражения цианидами. При высоких концентрациях паров ОВ в воздухе (7-12 мг на литр) следует использовать средства защиты кожи(ОЗК).

Принципы сортировки пораженных основываются на следующих положениях

Пораженные не нуждаются в санитарной обработке, поскольку сингильная кислота и хлорциан типичные нестойкие ОВ. Только в холодное время года необходимо снимать верхнюю одежду особенно шерстяную, прежде чем внести их в отопляемое помещение или палатку из-за опасности заражения воздуха вследствие реадсорбции паров ОВ.

Учитывая быстроту действия ОВ, следует считать, что скорость оказания первой медицинской помощи и первой врачебной будут решать судьбу пораженного. Поэтому в хим. очаге и на сортировочной площадке МПП сортировка должна сочетаться с антидотной терапией и проведением искусственного дыхания

Медицинская помощь оказывается в первую очередь тяжелопораженным в состоянии судорог, а затем в фазе нарушения дыхания.

Медицинский персонал МПП и МедСБ при оказании помощи пораженным синильной кислотой и хлорцианом работают без средств защиты. В хим.очаге первая мед. помощь оказывается в противогазе.

При выходе или выводе пораженных из хим. очага с них снимается противогаз. Дальнейшая эвакуация на МПП и МедСБ проводится без противогаза, но в условиях максимального проветривания закрытых, используемых для эвакуации, машин.

Поскольку у пораженных общеядовитыми ОВ, перенесших судороги, возможен рецедив их, то эвакуируют их в сопровождении мед. персонала (санитар, санинструктор ), который должен наблюдать за ними, ухаживать и при необходимости оказать им медицинскую помощь.

Проявления метгемоглобинемии

Выраженность симптомов отравления метгемоглобинообразователями определяется глубиной формирующейся гипоксии (гемический тип), которая, в свою очередь, зависит от содержания метгемоглобина в крови.

Таблица 5.

Проявления метгемоглобинемии различной степени выраженности |

|

Содержание Метгемоглобина, % |

Проявления |

0 — 15 |

Отсутствуют |

15 — 20 |

Цианоз, возбуждение, состояние, напоминающее опьянение, головная боль |

20 — 45 |

Беспокойство, тахикардия, одышка при физической нагрузке, слабость, утомляемость, состояние оглушенности |

45 — 55 |

Угнетение сознания, ступор |

55 — 70 |

Судороги, кома, брадикардия, аритмии |

> 70 |

Сердечная недостаточность, смерть |

Ранним проявлением интоксикации является цианоз кожных покровов и видимых слизистых оболочек. Цвет кожи — от синеватого до шоколадного, слизистые оболочки более коричневого, чем синего цвета. Цианоз развивается при содержании в крови метгемоглобина в количестве более 1,5 г на децилитр (около 10% Нb). Наличие сульфгемоглобина резко усиливает цианоз, поскольку он в 3 раза темнее MetHb (артериальная кровь приобретает коричневатый оттенок). Поэтому изменение цвета кожных покровов и слизистых оболочек отмечается уже при содержании сульфгемоглобина в крови около 0,5 г на децилитр (около 3% Нb). На фоне даже выраженного цианоза, вызванного сульфгемоглобинемией, отмечаются лишь незначительные признаки гипоксии. Как правило, сульфгемоглобинемия не достигает уровня, опасного для жизни. Дифференцировать сульфгемоглобинемию от метгемоглобинемии можно с помощью спектрофотометрических методов исследования крови.

Цианоз при отравлении метгемоглобинообразователями иногда называют «центральным», поскольку развиваясь он сразу и относительно равномерно охватывает все участки кожных покровов, так как вся циркулирующая в организме отравленного кровь изменяет цвет. Необходимо отличать «центральный» цианоз от «периферического». Последний является признаком сердечной недостаточности и формируется вследствие нарушения гемодинамики и неадекватной гемоперфузии периферических органов. Наиболее ранние проявления такого цианоза — синюшная окраска носа и ногтевых лож. Причина «периферического» цианоза — избыточное содержание восстановленного гемоглобина вследствие усиленной экстракции кислорода тканями, плохо снабжаемыми кровью. Разлитой цианоз в таком случае развивается при содержании восстановленного гемоглобина в крови более 5 г на децилитр (около 30% Нb).

При периферическом цианозе и повышенном содержании восстановленного гемоглобина в крови показана ингаляция кислорода. При наличии метгемоглобина или сульфгемоглобина в крови оксигенотерапия не приводит к устранению цианоза. Более того, назначение кислорода отравленным метгемоглобинообразователями может сопровождаться повышением уровня метгемоглобина в крови.

Определение метгемоглобина

Ряд простейших методических приемов позволяет иногда выявить наличие метгемоглобина в крови. Если пигмента в крови более 15%, капля крови окрашивает фильтровальную бумажку в «шоколадный» цвет, хорошо выявляемый при сравнении с цветом нормальной крови.

Пропускание кислорода через венозную кровь изменяет ее вишневый цвет на алый. Кровь, содержащая метгемоглобин, не меняет при этом окраску.

Диагностическими признаками массивного метгемоглобинообразования является коричнево-черное окрашивание мочи, а также появление в ней белка.

С помощью спектрофотометрических исследований можно отличить метгемоглобин от сульфгемоглобина, а также определить процентное содержание метгемоглобина в крови. Если время, прошедшее от момента забора крови до исследования, продолжительное, результат может оказаться ложным, так как процессы окисления и восстановления гемоглобина проходят и in vitro. Необходимо помнить, что у больных с выраженной анемией даже незначительное содержание метгемоглобина в крови может вызвать глубокую гипоксию. Поэтому обследование крови отравленного должно обязательно сопровождаться подсчетом эритроцитов и определением общего количества гемоглобина.