- •И.Ф. Гарбуз, в.С. Леонтьев, е.Л. Коляда военная, экстремальная токсикология, медицинская защита от химических, радиоактивных и биологических поражений

- •История развития токсикологии

- •Современное состояние и перспективы развития военной и экстремальной токсикологии

- •Предмет, цель, задачи и структура токсикологии

- •Цель и задачи токсикологии

- •Структура токсикологии

- •Токсический процесс

- •Интоксикация (отравление)

- •Медико-тактическая классификация очагов ахов

- •Химическая обстановка

- •Токсикокинетика

- •Токсикодинамика

- •Токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее количество активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во взаимодействие с токсикантом;

- •Экзотоксический шок и токсикогенный коллапс

- •Общие принципы оказания медицинской помощи пораженным ов и ахов

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества нервно-паралитического действия

- •Особенности холинергической передачи нервного импульса

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества кожно-нарывного действия

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества общеядовитого действия

- •Синильная кислота

- •Окись углерода

- •Нитробензол

- •Сероводород

- •Динитро-орто-крезол

- •Акрилонитрил

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества удушающего действия

- •Фосген, дифосген

- •Механизм возникновения и развития токсического отека легких.

- •Хлорпикрин

- •Гидразин

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества раздражающего действия

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества психомиметического (психодислептического) действия.

- •Вещество bz.

- •Диэтиламид лизергиновой кислоты (длк).

- •Основные проявления интоксикации длк у человека (Rothlin)

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества цитотоксического действия

- •Бромистый метил.

- •Диоксин.

- •Окись этилена.

- •Ядовитые технические жидкости.

- •Этиленгликоль.

- •Острые отравления хлорированными углеводородами.

- •Метиловый спирт.

- •Этанол.

- •Тетраэтилсвинец.

- •Дихлорэтан.

- •Физиология дыхания

- •Гипоксия при острых отравлениях.

- •Кислородная терапия при патологических состояниях. Табельна кислородная аппаратура.

- •Методы искусственной вентиляции легких.

- •Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- •Средства защиты органов дыхания.

- •Средства защиты кожи.

- •Коллективные средства защиты.

- •Медицинские средства защиты.

- •Острые радиационные поражения.

- •Возможная структура сан. Потерь при ядерном взрыве мощностью 20 Кт.

- •Мтх очагов при применении яо (ю.М. Полумисков, и.В. Воронцов, 1980).

- •Острая лучевая болезнь.

- •Механизм возникновения и развития лучевых поражений.

- •Действие ии на нуклеиновые кислоты, белки, жиры и углеводы.

- •Влияние ии на обмен веществ и биоэнергетику клетки.

- •Действие ии на нервную систему и железы внутренней секреции.

- •Механизмы развития важнейших радиационных синдромов.

- •Клиническая характеристика острой лучевой болезни от внешнего облучения.

- •Классификация острой лучевой болезни.

- •Характеристика олб I степени.

- •Характеристика олб III степени.

- •Характеристика олб IV степени.

- •Особенности биологического действия нейтронов.

- •Биологическая дозиметрия.

- •Профилактика и принципы лечения острой лучевой болезни.

- •Характеристика средств и методов профилактики лучевых поражений, применяемых в войсках.

- •Классификация и механизмы действия радиопротекторов.

- •Профилактика лучевых поражений при внутреннем заражении.

- •Принципы лечения олб

- •Профилактика и лечение первичной реакции.

- •Лечение основных синдромов.

- •Радиационная и химическая разведка в частях и подразделениях медицинской службы.

- •Организация и средства проведения специальной обработки.

- •Предельно допустимые значения степени загрязнения радиоактивными веществами поверхностей различных объектов

- •Состав, назначение и способы применения дегазирующих и дезактивирующих растворов и рецептур

- •Частичная специальная обработка.

- •Полная специальная обработка. Организация работы отделения специальной обработки (осо).

- •Способы дегазации основных видов медицинского имущества.

- •Способы дезактивации основных видов медицинского имущества.

- •Литература

- •Оглавление

Токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее количество активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во взаимодействие с токсикантом;

токсичность вещества тем выше, чем меньшее его количество связывается с "немыми" рецепторами, чем эффективнее оно действует на активный рецептор (структуру-мишень), чем большее значение имеет рецептор и повреждаемая биологическая система для поддержания гомеостаза целостного организма.

Любая клетка, ткань, орган содержат огромное количество потенциальных рецепторов различных типов ("запускающих" различные биологические реакции), с которыми могут вступить во взаимодействие лиганды. С учетом вышесказанного, связывание лиганда (как эндогенного вещества, так и ксенобиотика) на рецепторе данного типа является избирательным лишь в определенном диапазоне концентраций. Увеличение концентрации лиганда в биосистеме приводит к расширению спектра типов рецепторов, с которыми он вступает во взаимодействие, а следовательно, изменению его биологической активности. Это также одно из фундаментальных положений токсикологии, доказанное многочисленными наблюдениями.

Мишенями (рецепторами) для токсического воздействия могут быть:

структурные элементы межклеточного пространства;

структурные элементы клеток организма;

структурные элементы систем регуляции клеточной активности.

Каждая клетка организма окружена водной средой - интерстициальной или межклеточной жидкостью. Для клеток крови межклеточной жидкостью является плазма крови. Основные свойства межклеточной жидкости: её электролитный состав и определенное осмотическое давление. Электролитный состав определяется главным образом содержанием ионов Na+, K+, Са2+, Cl-, HCO3- и др.; осмотическое давление - присутствием белков, других анионов и катионов. Межклеточная жидкость содержит многочисленные субстраты для клеточного обмена, продукты метаболизма клеток, молекулы-регуляторы клеточной активности.

Попав в межклеточную жидкость, токсикант может изменять её физико-химические свойства, вступать в химическое взаимодействие с её структурными элементами. Изменение свойств межклеточной жидкости немедленно приводит к реакции со стороны клеток.

Возможны следующие механизмы токсического действия, обусловленные взаимодействием токсиканта с компонентами межклеточной жидкости:

Электролитные эффекты. Нарушение электролитного состава наблюдается при отравлении веществами, способными связывать ионы. Так, при интоксикациях фторидами некоторыми комплексообразователями, другими токсикантами (этиленгликолем, метаболизируящим с образованием щавелевой кислоты), происходит связывание ионов кальция в крови и межклеточной жидкости, развивается острая гипокальциемия, сопровождающаяся нарушениями нервной деятельности, мышечного тонуса, свертывающей системы крови и т.д. Нарушение ионного баланса, в ряде случаев, может быть устранено введением в организм растворов электролитов.

PН-эффекты. Интоксикация рядом веществ, не смотря на высокую буферную емкость межклеточной жидкости, может сопровождаться существенным нарушением кислотно-основных свойств внутренней среды организма. Так, отравление метанолом приводит к накоплению в организме муравьиной кислоты, вызывающей тяжелый ацидоз. Изменение рН интерстициальной жидкости может быть также следствием вторичных токсических эффектов и развиваться вследствие нарушения процессов биоэнергетики, гемодинамики (метаболический ацидоз/алкалоз), внешнего дыхания (газовый ацидоз/алкалоз). В тяжелых случаях нормализовать рН можно, вводя пострадавшему буферные растворы.

Связывание и инактивация структурных элементов межклеточной жидкости и плазмы крови. В плазме крови содержатся структурные элементы, обладающие высокой биологической активностью, способные стать мишенью действия токсикантов. К их числу относятся, например, факторы свертывающей системы крови, гидролитические ферменты (эстеразы), разрушающие ксенобиотики и т.д. Следствием такого действия может стать не только интоксикация, но и аллобиоз. Например, угнетение активности три-о-крезилфосфатом (ТОКФ) карбоксилэстераз плазмы крови, разрушающих фосфорорганические соединеня (ФОС), приводит к существенному повышению токсичности последних.

Нарушение осмотического давления. Существенные нарушения осмотического давления крови и интерстициальной жидкости при интоксикациях, как правило, носят вторичный характер (нарушение функций печени, почек, токсический отек легких). Развивающийся эффект пагубным образом сказывается на функциональном состоянии клеток, органов и тканей всего организма.

Действие токсикантов на структурные элементы клеток

Структурными элементами клеток, с которыми взаимодействуют токсиканты, как правило, являются:

белки;

нуклеиновые кислоты;

липидные элементы биомембран;

селективные рецепторы эндогенных биорегуляторов (гормонов, нейромедиаторов и т.д.).

Взаимодействие токсикантов с белками

Основные функции белков: транспортная, структурная, энзиматическая (белки - биологические катализаторы). Токсический эффект может развиваться при нарушении каждой из этих функций.

Нарушение свойств белков химическим веществом возможно различными способами, зависящими как от структуры токсиканта, так и от строения и функций белка. Возможны: денатурация белка, блокада его активных центров, связывание активаторов и молекул, стабилизирующих протеин, и т.д.

К числу веществ, денатурирующих белки, относятся крепкие щелочи, кислоты, окислители, ионы тяжелых металлов. В основе денатурации лежит повреждение внутрибелковых связей, поддерживающих вторичную, третичную структуру протеина. При этом наиболее часто токсиканты взаимодействуют с СООН-, NH-, OH-, SH-группами аминокислот, образующих белки. Многочисленные токсиканты, связывающиеся с SH-группами, называются тиоловыми ядами. К числу тиоловых ядов прежде всего следует отнести тяжелые металлы, такие как ртуть, мышьяк, сурьма, таллий, органические соединения этих металлов (метилртуть, люизит и т.д.). Другие металлы более активно взаимодействуют с карбоксильными группами (свинец, кадмий, никель, медь, марганец, кобальт).

Особое значение в токсикологии придают действию ксенобиотиков на энзимы.

Энзимы

Роль энзимов в обеспечении процессов жизнедеятельности огромна. Неудивительно, что вещества, модулирующие их активность, обладают высокой биологической активностью, порой являются высокотоксичными веществами.

Энзимы

- это белки, выполняющие функции

биологических катализаторов. Они

ускоряют достижение состояния равновесия

обратимых экзергических реакций, типа:

АВ ![]() А

+ В, путем снижения энергии активации

субстратов. Высокая энергия активации

многих экзергических реакций препятствует

их протеканию в условиях температурного

режима организма. Примером таковых

является расщепление перекиси водорода. in

vitro предварительное

нагревание увеличивает кинетическую

энергию молекул Н2О2,

что и инициирует процесс, который, будучи

экзотермическим, в дальнейшем сам

поддерживает свое течение. В условиях

организма связывание перекиси водорода

энзимом пероксидазой приводит к снижению

энергии активации, что обеспечивает

прохождение реакции в условиях температуры

тела.

А

+ В, путем снижения энергии активации

субстратов. Высокая энергия активации

многих экзергических реакций препятствует

их протеканию в условиях температурного

режима организма. Примером таковых

является расщепление перекиси водорода. in

vitro предварительное

нагревание увеличивает кинетическую

энергию молекул Н2О2,

что и инициирует процесс, который, будучи

экзотермическим, в дальнейшем сам

поддерживает свое течение. В условиях

организма связывание перекиси водорода

энзимом пероксидазой приводит к снижению

энергии активации, что обеспечивает

прохождение реакции в условиях температуры

тела.

Скорость каталитических превращений веществ в организме определяется специфической активностью энзимов, их содержанием в клетках и тканях, наличием субстратов и регуляторов активности в среде. При нормальных условиях интенсивность процессов поддерживается на определенном уровне. Регуляция осуществляется различными механизмами, среди которых основные - модуляция количества энзимов, их специфической активности, изменение биодоступности субстратов и т.д.

Наиболее часто в основе интоксикации лежит угнетение токсикантом специфической активности энзимов. Выделяют следующие механизмы ингибиторного действия ксенобиотиков:

1. Конкурентное ингибирование. В основе взаимодействия лежит конкуренция токсиканта с субстратом за активный центр энзима. При этом реализуются две возможности:

токсикант вступает в превращение вместо субстрата (конкурентные субстраты). Так, некоторые эфиры холина (пропионилхолин, бутирилхолин и др.) гидролизуются ацетилхолинэстеразой вместо ацетилхолина. Конкурентным ингибитором аконитазы, одного из энзимов цикла трикарбоновых кислот, участвующих в превращении лимонной кислоты в аконитовую, является фторлимонная кислота, образующаяся в процессе метаболических превращений опасного токсиканта фторуксусной кислоты;

взаимодействие токсиканта с активным центром не приводит к его метаболизму (стабильные ингибиторы). Примерами таких токсикантов являются карбаматы - ингибиторы холинэстеразы.

Конкурентный тип ингибирования развивается также при образовании прочных ковалентных связей между токсикантами и активными центрами некоторых энзимов. Этот вид ингибирования приводит к полному прекращению ферментативной активности. Таким способом фосфорорганические соединения взаимодействуют с ацетилхолинэстеразой.

2. Неконкурентное ингибирование. В данном случае токсикант взаимодействует с добавочным, аллостерическим, центром энзима, изменяя при этом конформацию активного центра и снижая, тем самым, его сродство к субстрату. Таким способом упомянутая выше фторлимонная кислота угнетает активность транслоказы, фермента, обеспечивающего активный транспорт цитрата через мембраны митохондрий, а мышьяк и его соединения - SH-содержащие энзимы.

3. Прочие. Для осуществления ферментативной активности энзимы нуждаются в присутствии в среде ионов металлов: Mg2+, Ca2+, K+, Mn2+, Zn2+, Co2+ и др. Связывание этих металлов токсикантами приводит к угнетению активности. Таков механизм токсического действия комплексообразователей (этилендиаминтетрауксусная кислота, дитизон и др.), салициловой кислоты и др. Особое токсикологическое значение имеют вещества, взаимодействующие с железом, кобальтом, медью, входящими в структуру более сложных простетических групп энзимов (гемсодержащие энзимы, цитохромы, каталаза, пероксидаза, гемоглобин, миоглобин). К числу подобных токсикантов относятся цианиды, сульфиды, азиды, монооксид углерода и др.

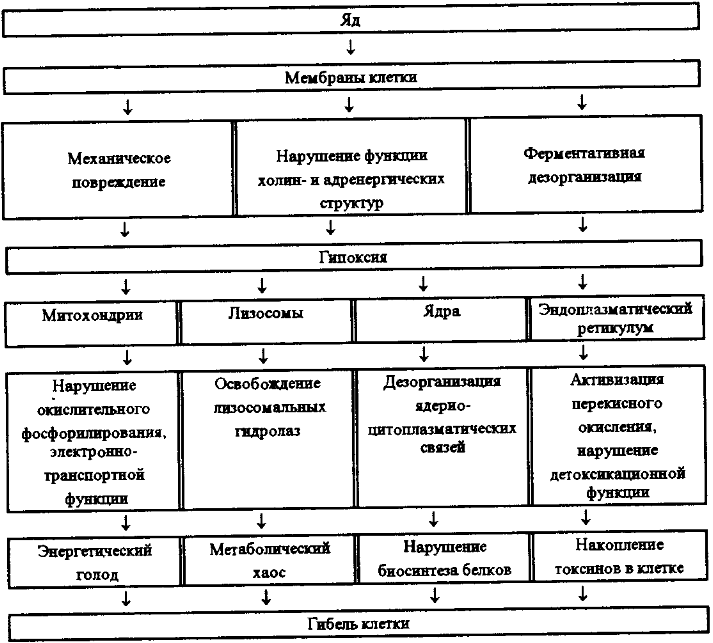

Рис. 15. Схема патогенеза химической болезни (по И.А. Климову).

Некоторые энзимы находятся под постоянным контролем специальных кооперационных систем. Так, система GSH/GSSG (восстановленный/окисленный глутатион) регулирует активность SH-энзимов (пирофосфатаза, фосфоглицеральдегид-дегидрогеназа, гемоглобин-редуктаза и др.). Токсиканты, понижающие содержание восстановленного глютатиона в тканях, такие как гидроксиламин, фенилгидразин, дихлорэтан и др., подавляют активность этих ферментов.

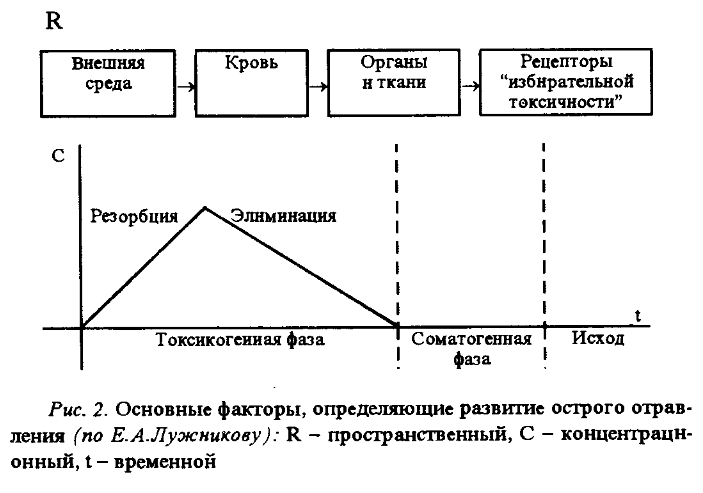

При острых экзогенных отравлениях различают 2 фазы:

Токсикогенную, когда яд находится в организме и оказывает определенное влияние вследствие химической «специфичности».

Соматогенную, когда яд удален из организма, но из-за первичного воздействия развивается неспецифический патологический процесс, который трактуется как осложнение острых отравлений (пневмония, острая почечно-печеночная недостаточность, надпочечниковая недостаточность, расстройство трофики, сепсис и прочие).

Рис. 16. Основные факторы, определющее развитие острого отравления (по Е.Л. Лужникову): R – пространственный, C- концентрационный, t-временной.

В клинической токсикологии используются различные методы интенсивной терапии с учетом фаз токсикологического процесса.

В клинической практике симптомы отравлений группируют в отдельные синдромы, которые отражают общую реакцию организма на токсическое воздействие и реакцию отдельных жизненно-важных органов и систем.

Синдром являет собой совокупность симптомов отравления, объединенных общим патогенезом (симптомокомплексом).

В клинической токсикологии рассматриваются несколько ведущих патологических синдромов, соответствующих нарушениям функции жизнеобеспечивающих органов и систем при остром отравлении АХОВ (Лужников Е.А., 1977, 1989гг., Могош Г.Н., 1984г. и другие).

Психоневрологический синдром - представляет собой сочетание психоневрологических и соматовегетативных расстройств:

острое психическое состояние при остром отравлении бензолом, тетраэтилсвинцом, хлором, цианатами, ФОС и другими АХОВ.

реактивные состояния и реактивные психозы может быть развитие «массовых истерий и психического шока».

токсическая кома возникает про среднем и тяжелом течении отравлений ацетоном, синильной кислотой, этиловым и метиловым спиртом, углеводородами нефти, ФОС, ХОС, окисью углерода, четыреххлористым углеводородом и другими.

Судорожный синдром может быть результатом специфического воздействия АХОВ (синильная кислота, ФОС, сероводород, бензол, тетраэтилсвинец и др.) и тяжелые нарушения дыхания, гипоксии мозга и при осложнении от отравления окисью углерода или этиленгликолем.

Синдром нарушения дыхания (клинико-патогенетическая классификация гипоксических состояний при острых отравлениях).

Синдром поражения сердечно-сосудистой системы. Причиной летальных исходов при отравлениях, как правило, является сердечно-сосудистая недостаточность (первичный токсикогенный коллапс, экзотоксический шок)

Синдром гепато- и нефропатии. Синдромы поражения печени и почек при отравлении всеми ядами, но к гепатотоксичным или, же печеночным ядом относят: органические кислоты, ацетон, динитробензол, спирты, фенолы, альдегиды, мышьяковистый водород, хлорированные углеводороды, ХОС. К почечным ядам, т.е. нефротоксическим относят этиленгликоль, мышьяковистый водород, дихлорэтан, четыреххлористый углерод, ФОС и другие.

Синдром взаимного отягощения, когда может быть взаимодействие 2-х и более токсоагентов, в результате чего патологические процессы усиливаются.