- •И.Ф. Гарбуз, в.С. Леонтьев, е.Л. Коляда военная, экстремальная токсикология, медицинская защита от химических, радиоактивных и биологических поражений

- •История развития токсикологии

- •Современное состояние и перспективы развития военной и экстремальной токсикологии

- •Предмет, цель, задачи и структура токсикологии

- •Цель и задачи токсикологии

- •Структура токсикологии

- •Токсический процесс

- •Интоксикация (отравление)

- •Медико-тактическая классификация очагов ахов

- •Химическая обстановка

- •Токсикокинетика

- •Токсикодинамика

- •Токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее количество активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во взаимодействие с токсикантом;

- •Экзотоксический шок и токсикогенный коллапс

- •Общие принципы оказания медицинской помощи пораженным ов и ахов

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества нервно-паралитического действия

- •Особенности холинергической передачи нервного импульса

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества кожно-нарывного действия

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества общеядовитого действия

- •Синильная кислота

- •Окись углерода

- •Нитробензол

- •Сероводород

- •Динитро-орто-крезол

- •Акрилонитрил

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества удушающего действия

- •Фосген, дифосген

- •Механизм возникновения и развития токсического отека легких.

- •Хлорпикрин

- •Гидразин

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества раздражающего действия

- •Отравляющие и сильнодействующие вещества психомиметического (психодислептического) действия.

- •Вещество bz.

- •Диэтиламид лизергиновой кислоты (длк).

- •Основные проявления интоксикации длк у человека (Rothlin)

- •Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества цитотоксического действия

- •Бромистый метил.

- •Диоксин.

- •Окись этилена.

- •Ядовитые технические жидкости.

- •Этиленгликоль.

- •Острые отравления хлорированными углеводородами.

- •Метиловый спирт.

- •Этанол.

- •Тетраэтилсвинец.

- •Дихлорэтан.

- •Физиология дыхания

- •Гипоксия при острых отравлениях.

- •Кислородная терапия при патологических состояниях. Табельна кислородная аппаратура.

- •Методы искусственной вентиляции легких.

- •Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- •Средства защиты органов дыхания.

- •Средства защиты кожи.

- •Коллективные средства защиты.

- •Медицинские средства защиты.

- •Острые радиационные поражения.

- •Возможная структура сан. Потерь при ядерном взрыве мощностью 20 Кт.

- •Мтх очагов при применении яо (ю.М. Полумисков, и.В. Воронцов, 1980).

- •Острая лучевая болезнь.

- •Механизм возникновения и развития лучевых поражений.

- •Действие ии на нуклеиновые кислоты, белки, жиры и углеводы.

- •Влияние ии на обмен веществ и биоэнергетику клетки.

- •Действие ии на нервную систему и железы внутренней секреции.

- •Механизмы развития важнейших радиационных синдромов.

- •Клиническая характеристика острой лучевой болезни от внешнего облучения.

- •Классификация острой лучевой болезни.

- •Характеристика олб I степени.

- •Характеристика олб III степени.

- •Характеристика олб IV степени.

- •Особенности биологического действия нейтронов.

- •Биологическая дозиметрия.

- •Профилактика и принципы лечения острой лучевой болезни.

- •Характеристика средств и методов профилактики лучевых поражений, применяемых в войсках.

- •Классификация и механизмы действия радиопротекторов.

- •Профилактика лучевых поражений при внутреннем заражении.

- •Принципы лечения олб

- •Профилактика и лечение первичной реакции.

- •Лечение основных синдромов.

- •Радиационная и химическая разведка в частях и подразделениях медицинской службы.

- •Организация и средства проведения специальной обработки.

- •Предельно допустимые значения степени загрязнения радиоактивными веществами поверхностей различных объектов

- •Состав, назначение и способы применения дегазирующих и дезактивирующих растворов и рецептур

- •Частичная специальная обработка.

- •Полная специальная обработка. Организация работы отделения специальной обработки (осо).

- •Способы дегазации основных видов медицинского имущества.

- •Способы дезактивации основных видов медицинского имущества.

- •Литература

- •Оглавление

Токсикокинетика

Токсикокинетика - раздел токсикологии, в рамках которого изучаются закономерности, а также качественные и количественные характеристики резорбции, распределения, биотрансформации ксенобиотиков в организме и их элиминации.

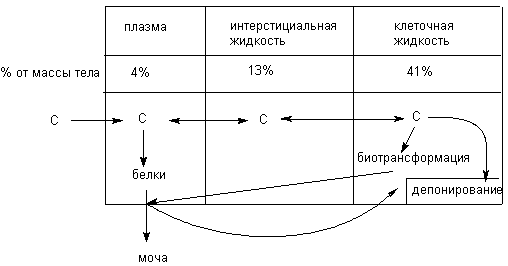

С позиций токсикокинетики организм представляет собой сложную гетерогенную систему, состоящую из большого числа компартментов (отделов): кровь, ткани, внеклеточная жидкость, внутриклеточное содержимое, с различными свойствами, отделенных друг от друга биологическими барьерами.

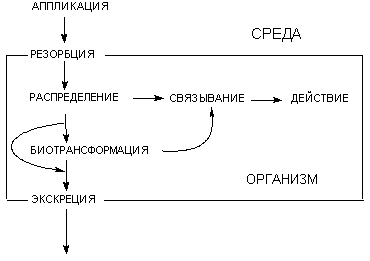

Рис. 10. Этапы взаимодействия организма с ксенобиотиком.

К числу барьеров относятся клеточные и внутриклеточные мембраны, гистогематические барьеры (например, гематоэнцефалический), покровные ткани (кожа, слизистые оболочки). Кинетика веществ в организме - это, по сути, преодоление ими биологических барьеров и распределение между компартментами.

Рис. 11. Схема движения веществ в основных компартментах организма.

В ходе поступления, распределения, выведения вещества осуществляются процессы его перемешивания (конвекция), растворения в биосредах, диффузии, осмоса, фильтрации через биологические барьеры.

Конкретные характеристики токсикокинетики определяются как свойствами самого вещества, так и структурно-функциональными особенностями организма.

Важнейшими характеристиками вещества, влияющими на его токсикокинетические параметры, являются:

коэффициент распределения в системе масло/вода - определяет способность накапливаться в соответствующей среде: жиро-растворимиые - в липидах; водо-растворимые - в воде;

размер молекулы - влияет на способность диффундировать в среде и проникать через поры биологических мембран и барьеров;

константа диссоциации - определяет относительную часть молекул токсиканта, диссоциировавших в условиях внутренней среды организма, т.е. соотношение молекул, находящихся в ионизированной и неионизированной форме. Диссоциировавшие молекулы (ионы) плохо проникают через ионные каналы и не проникают через липидные барьеры;

химические свойства - определяют сродство токсиканта к химическим и биохимическим элементам клеток, тканей и органов.

Свойства организма, влияющие на токсикокинетику ксенобиотиков

Свойства компартментов:

соотношение воды и жира в клетках, тканях и органах. Биологические структуры могут содержать либо мало (мышечная ткань), либо много жира (биологические мембраны, жировая ткань, мозг);

наличие молекул, активно связывающих токсикант. Например в костях имеются структуры, активно связывающие не только кальций, но и другие двухвалентные металлы (свинец, стронций и т.д.).

Свойства биологических барьеров:

толщина;

наличие и размеры пор;

наличие или отсутствие механизмов активного или облегченного транспорта химических веществ.

По существующим представлениям сила действия вещества на организм является функцией его концентрации в месте взаимодействия со структурой-мишенью, что в свою очередь определяется не только дозой, но и токсикокинетическими параметрами ксенобиотика. Токсикокинетика формулирует ответ на вопрос, каким образом доза и способ воздействия вещества на организм влияют на развитие токсического процесса?

Помимо теоретических, данные токсикокинетики позволяют грамотно решать и практические задачи. Например, на основе анализа содержания ксенобиотиков и их метаболитов в биосредах оценивать риск действия вещества на производстве, выявлять случаи острых, подострых, хронических интоксикаций, проводить судебно-медицинские исследования, коррегировать терапевтические мероприятия, разрабатывать противоядия и совершенствовать методы форсированной детоксикации организма и т.д.

Точность и достоверность результатов токсикокинетических исследований увеличиваются по мере совершенствования методов аналитической химии. Количественная токсикокинетика широко использует математический аппарат. Построение математических моделей, описывающих течение во времени процессов резорбции, распределения, элиминации веществ, вводимых в определенных дозах, позволяет получать характеристики, которые и используются на практике. В интересах практики даже самые сложные токсикокинетические процессы исследователи пытаются облечь в доступную форму относительно простых констант.

1. Растворение и конвекция.

Растворение - процесс накопления вещества в жидкой фазе (растворителе) в молекулярной или ионизированной форме. Количественно процесс характеризуется растворимостью, т.е. максимальным количеством вещества, способным накапливаться в данном объеме растворителя при определенной температуре и давлении. Основными растворителями организма являются вода и липиды (жировая ткань, липиды биологических мембран и т.д.). Растворимость определяется физическим и химическим сродством молекул растворителя и растворяемого вещества. Как правило хорошо растворяются друг в друге подобные по физико-химическим свойствам вещества - полярные молекулы в полярных растворителях (воде), неполярные молекулы в неполярных растворителях (липидах).

Конвекция. Без явления конвекции жизнь организма была бы невозможна, так как только благодаря ей осуществляется быстрый обмен веществами между внешней и внутренней средами. Вещества, проникшие в кровоток, распределяются в организме также путем механического перемешивания, т.е. конвекции. Они в считанное время распространяются по всему организму, проникая как в хорошо, так и плохо кровоснабжаемые органы.

Так, через органы с общей массой 7% от массы тела (мозг, легкие, сердце, печень, почки) за минуту протекает 70% объема минутного сердечного выброса крови. Поэтому токсиканты, попавшие в кровоток, прежде всего, окажутся в этих органах. Напротив, шунтирование крови и исключение из кровотока отдельных участков органа или ткани может полностью предотвратить поступление сюда токсиканта.

Движущей силой конвекции является градиент давления крови, создаваемый периодическим сокращением сердечной мышцы. Ламинарное движение жидкости по неподвижной трубке подчиняется закону Хагена-Пуазейля, в соответствии с которым, скорость движения обратно пропорциональна радиусу трубки. Этому же закону, с известными ограничениями, подчиняется и движение крови по сосудам. Так как суммарная площадь сечения капиллярного русла в 700 раз больше площади сечения аорты, скорость кровотока по капиллярам существенно ниже, чем в аорте (в капиллярах - 0,03 - 0,05 см/сек; в аорте - 20 см/сек). Поэтому перемешивание токсиканта в крови, в основном осуществляется в сердце, аорте и крупных сосудах.

Сердечно-сосудистая недостаточность затрудняет распределение веществ в организме.

2. Диффузия в физиологической среде.

Диффузия - процесс перемещения массы вещества в пространстве в соответствии с градиентом концентрации, осуществляемый вследствие хаотического движения молекул.

При изучении диффузии газов между воздухом и тканями животных целесообразно соотносить скорость процесса с величиной парциального давления газов. Коэффициент диффузии в данном случае использовать очень сложно из-за трудностей, возникающих при определении концентрации вещества в тканях. Для того, чтобы преодолеть это препятствие вместо коэффициента диффузии в расчетах используют константу диффузии, численно равную количеству газа, в кубических сантиметрах, которое диффундирует за 1 мин через 1 см2 площади контакта при градиенте давления 1 атм на 1 см.

Проникновение веществ через биологические барьеры

На пути вещества, диффундирующего в организме, постоянно встречаются барьеры, а именно: эпителиальные, эндотелиальные структуры; клеточные, ядерные, митохондриальные мембраны и т.д.

Биологические мембраны представляют собой двойной слой молекул липидов, гидрофильные участки которых обращены в сторону водной фазы, а гидрофобные погружены внутрь мембраны. В липидный бислой встроены молекулы протеинов, которые и определяют тип мембраны, её физиологическую и морфологическую идентичность, свойства и, в том числе, проницаемость для химических веществ. Через биологические мембраны могут проходить жирорастворимые вещества, молекулы воды и лишь некоторые низкомолекулярные гидрофильные соединения.

Для объяснения этого феномена постулируется, что липидные мембраны имеют гидрофильные "поры" диаметром до 0,4 нм. В соответствии с жидкостно-мозаичной моделью Зингера и Николсона, эти "поры" представляют собой проницаемые точки неупорядоченной структуры мембраны (точки выпадения). С позиций теории упорядоченности белковых молекул в мембране, поры - ионные каналы, образуемые белками.

3. Осмос.

Осмос - процесс перемещения растворителя через мембрану, не проницаемую для растворенного вещества, в сторону его более высокой концентрации.

Биологические жидкости представляют собой многокомпонентные растворы, в которых осмотическое давление всех растворенных частиц пропорционально их общей концентрации. При интоксикациях осмотическое давление внутри и вне клеток за счет попадания во внутреннюю среду молекул токсикантов практически не изменяется. Тем не менее это явление имеет определенное токсикологическое значение.

Клетки организма ведут себя, как осмометр, снабженный полупроницаемой мембраной. Если они взаимодействуют с гипоосматической средой, внутрь клеток поступает вода. В результате увеличивается их объем. При значительном увеличении объема клеточная мембрана разрушается, клеточное содержимое выходит в среду. Это явления называется цитолизом (для эритроцитов - гемолизом). Вещества, нарушающие эластичность биологических мембран (мышьяковистый водород, сурьмянистый водород и др.), снижают резистентность клеток к колебаниям осмотического давления среды и вызывает гемолиз. Реакция антиген-антитело может приводить к существенному изменению проницаемости клеточных мембран, а это в свою очередь также становится причиной лизиса клеток. В гиперосмотической среде клетки отдают воду, и объем их уменьшается (в крови появляются "звездчатые" эритроциты).

В целом явление осмоса оказывает несущественное влияние на токсикокинетические характеристики ксенобиотиков. Однако при назначении осмотических диуретиков удается существенно повысить интенсивность процесса отделения мочи путем увеличения осмотического давления жидкости внутри почечных канальцев, и затруднения тем самым реабсорбции воды. В этих условиях ускоряется процесс элиминации выделяемых через почки некоторых ксенобиотиков и продуктов их метаболизма.

4. Фильтрация.

Под фильтрацией понимают процесс просачивания жидкости с растворенными в ней молекулами веществ под действием механической силы (гидростатическое, осмотическое давление) через пористые мембраны, задерживающие крупнодисперсные частицы. Размер фильтруемых частиц определяется размерами пор мембраны. Поскольку диаметр пор биологических мембран мал, в организме путем фильтрации разделяются не только грубодисперсные "частицы" (клетки крови), но и растворенные в биологических жидкостях молекулы (ультрафильтрация).

5. Специфический транспорт веществ через биологические барьеры.

Хорошая проницаемость ряда биологических барьеров для нерастворимых в липидах веществ объясняется наличием транспортных систем (транслоказ, транспортных белков и т.д.), которые осуществляют их специфический перенос через мембраны.

Эволюционно специфический транспорт возник из физиологических процессов переноса через мембраны относительно простых, жизненно необходимых клетке молекул, например глюкозы, аминокислот и т.д. Для транспорта токсикантов этот механизм не является ведущим. Тем не менее, путем специфического транспорта в клетку могут поступать токсичные вещества - аналоги естественных метаболитов (например, пуриновых и пиримидиновых оснований, сахаров, аминокислот и т.д.). Специфический транспорт веществ через мембраны напоминает ферментативную реакцию. К числу объединяющих эти явления свойств относятся, в частности, общие закономерности реализации процессов, кинетические характеристики, существенно отличающиеся от кинетики простой диффузии.

Метаболизм ксенобиотиков

Многие ксенобиотики, попав в организм, подвергаются биотрансформации и выделяются в виде метаболитов. В основе биотрансформации по большей части лежат энзиматические преобразования молекул. Биологический смысл явления - превращение химического вещества в форму, удобную для выведения из организма, и тем самым, сокращение времени его действия.

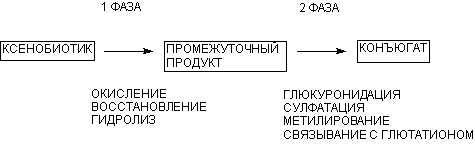

Метаболизм ксенобиотиков проходит в две фазы.

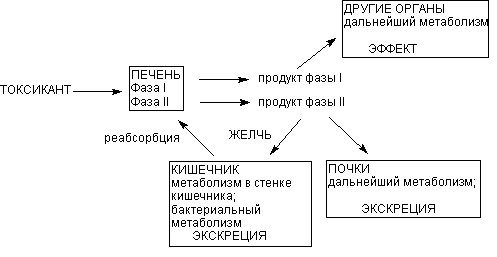

Рис. 12. Фазы метаболизма чужеродных соединений.

В ходе первой фазы окислительно-восстановительного или гидролитического превращения молекула вещества обогащается полярными функциональными группами, что делает ее реакционно-способной и более растворимой в воде. Во второй фазе проходят синтетические процессы конъюгации промежуточных продуктов метаболизма с эндогенными молекулами, в результате чего образуются полярные соединения, которые выводятся из организма с помощью специальных механизмов экскреции.

Рис. 13. Локализация этапов метаболических превращений ксенобиотиков в организме.

Разнообразие каталитических свойств энзимов биотрансформации и их низкая субстратная специфичность позволяет организму метаболизировать вещества самого разного строения. Вместе с тем, у животных разных видов и человека метаболизм ксенобиотиков проходит далеко не одинаково, поскольку энзимы, участвующие в превращениях чужеродных веществ, часто видоспецифичны.

Следствием химической модификации молекулы ксенобиотика могут стать:

Ослабление токсичности;

Усиление токсичности;

Изменение характера токсического действия;

Инициация токсического процесса.

Метаболизм многих ксенобиотиков сопровождается образованием продуктов существенно уступающих по токсичности исходным веществам. Так, роданиды, образующиеся в процессе биопревращения цианидов, в несколько сот раз менее токсичны, чем исходные ксенобиотики. Гидролитическое отщепление от молекул зарина, зомана, диизопропилфторфосфата иона фтора, приводит к утрате этими веществами способности угнетать активность ацетилхолинэстеразы и существенному понижению их токсичности. Процесс утраты токсикантом токсичности в результате биотрансформации обозначается как "метаболическая детоксикация".

Некоторые вещества активируются уже в ходе однократного превращения, другие в результате многоэтапных превращений, локализующихся порой в разных органах и тканях. Одни метаболиты проявляют свое пагубное действие непосредственно в месте образования, другие способны мигрировать, производя эффект в других органах. Обычно рассматривают

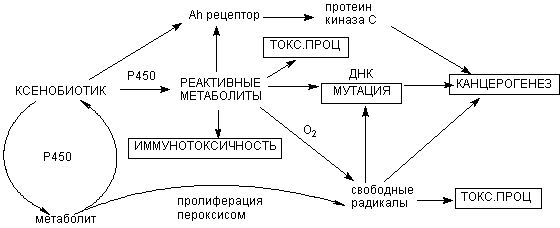

Рис. 14. Роль метаболических превращений ксенобиотика в развитии различных форм токсического процесса. |

три модели механизмов, связывающих явление метаболизма ксенобиотиков и процессы формирования повреждения органов и систем.

Выделение ксенобиотиков из организма (экскреция)

Биологические эффекты, вызываемые химическими веществами, как правило, ограничены во времени. Одной из основных причин этого является элиминация их из организма. Под элиминацией понимают процесс, приводящий к снижению концентрации веществ в крови, органах и тканях. Элиминация осуществляется путем:

Экскреции - выведения вещества из организма в окружающую среду;

Биотрансформации - химических превращений молекул ксенобиотика, его метаболизма. Метаболиты ксенобиотика удаляются из организма путем экскреции.

Биотрансформация сопровождается либо усилением, либо потерей веществом биологической активности. Если токсичность метаболита ниже токсичности исходного агента, говорят о детоксикации или инактивации вещества, если токсичность повышается - токсификации или активации токсиканта. В любом случае исходный действующий агент элиминируется.

При выделения веществ в окружающую среду, организм использует те же механизмы, что и при резорбции. Поэтому общие закономерности, определяющие качественные и количественные характеристики экскреции, не отличаются от закономерностей, управляющих резорбцией и распределением токсикантов в организме. Однако ведущим процессом здесь часто является не диффузия или активный транспорт, а фильтрация чужеродных веществ через биологические барьеры. Местом фильтрации ксенобиотиков, а следовательно и основным органом выделения являются почки. Другие органы, через которые экскретируются вещества - это легкие, печень и в значительно меньшей степени - железы кишечника и кожи. Способ выделения вещества во многом зависит от строения выделяющего органа.