- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

- •Глава 5. Развитие глазного яблока

Глава 5. Развитие глазного яблока

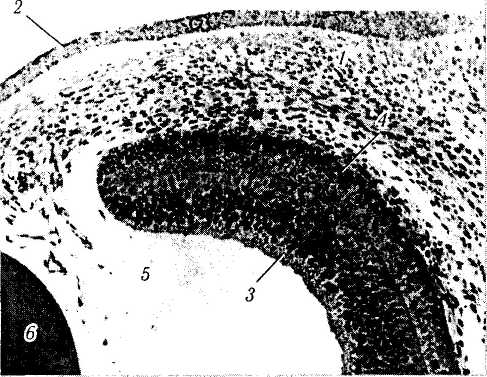

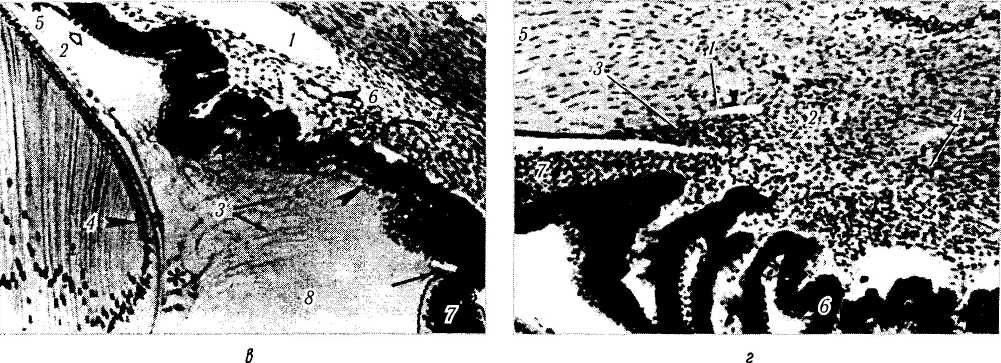

а — эмбрион 6.4 недели (по Sellheyer, Spitznas, 1988). Мезенхима, распложенная вокруг глазного бокала, конденсируется с образованием слоев клеток. Этот процесс характеризует начало формирования склеры (/ — мезенхимные клетки; 2— эмбриональная конъюнктива; 3—внутренний слой глазного бокала; 4— наружный слой глазного бокала; 5 — передние участки стекловидного тела; 6 — хрусталик); б — эмбрион на 11-й неделе развития (по Ozanics, Jakobiec, 1982). Наружный слой глазного бокала пигментирован и волнистый. В мезенхиме на границе с наружным нейроэпителиальным слоем формируются сосуды. Мезенхима распространяется на переднюю поверхность хрусталика. В результате этого процесса формируется эмбриональная передняя камера (/—роговая оболочка; 2—передняя камера; 3—зрачковая мембрана; 4 — капсулопупиллярные сосуды гиалоидной системы; 5 — стекловидное тело); в — плод на четвертом месяце развития.

На задней поверхности будущего угла располагаются клетки, из которых в последующем развивается сосудистая сеть зрачковой мембраны. Кроме того, можно обнаружить свободно лежащие мезенхимные клетки и врастающие в зрительный бокал клетки пигментного эпителия. Эндотелиальные клетки распространяются на угол, а к 15-й неделе покрывают переднюю поверхность будущей радужки. С этого момента очерчивается угол передней камеры (рис. 5.3.1; рис. 5.3.2, б). До сих пор неизвестны непосредственные механизмы формирования угла передней камеры в этот период времени. Извест-

Пигментированный наружный и беспигментный внутренний слои края глазного бокала формируют отростки ресничного тела, которые лежат на уровне угла передней камеры. Между хрусталиком и отростками ресничного тела располагаются фибриллы эмбриональной цинновой связки (/ — угол передней камеры; 2 — часть края глазного бокала, относящаяся к будущей радужке; 3 — эмбриональная циннова связка; 4 — эпителий хрусталика; 5 — краевой синус; 6 — большой артериальный круг; 7— сетчатка; 8 — стекловидное тело (стрелкой указано место образования основания стекловидного тела; закругленной стрелкой указано место образования ресничной мышцы)); г — плод на 6-м месяце развития. Четко определяется трабекулярная сеть, шлеммов канал, склеральная шпора (/ — шлеммов канал; 2 — склеральная шпора; 3 — трабекулярная сеть; 4 — ресничная мышца; 5 — роговая оболочка; б — ресничные отростки; 7 — строма радужки)

но только, что углубление угла связано с различной скоростью роста, обратного развития и дифференциации мезенхимных клеток, а также постепенным вызреванием элементов радужной оболочки, смещающейся назад [6, 11, 14, 37, 89].

К пятому месяцу угол передней камеры округляется, и такая его форма сохраняется до седьмого месяца.

С третьего месяца отмечается постепенное углубление угла, которое продолжается даже после рождения на протяжении длительного времени (до 4 лет). На 7-м месяце эмбриональ-

Развитие передней камеры и дренажной системы

579

ного развития самая глубокая часть угла приближается к уровню расположения шлеммова канала, а на момент рождения лежит на уровне склеральной шпоры.

Таким образом, угол передней камеры новорожденного отличается от угла взрослых тем, что большая часть увеальной части трабекуляр-ной сети лежит впереди ресничной мышцы и перед склеральной шпорой.

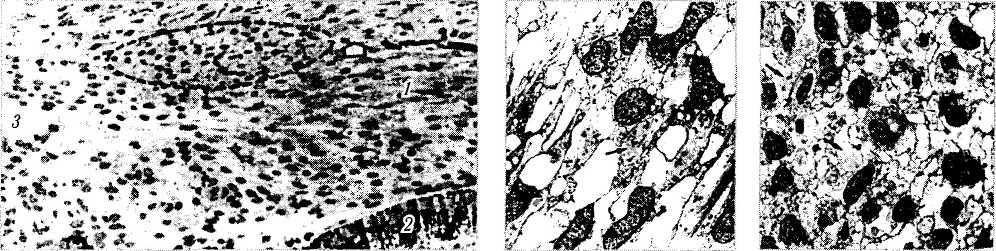

Развитие трабекулярной сети (рис. 5.3.3). К четвертому месяцу эмбрионального развития зачаток трабекулярной сети представляет собой структуру треугольной или клиновидной формы, состоящую из недифференцированных эктомезенхимных клеток. Передняя часть этой массы клеток лежит между эндотелием роговой оболочки и наиболее глубоко лежащей стромой [6, 14, 49, 58, 63]. На этой стадии эндотелий роговицы закрывает большую часть передней поверхности трабекулярной сети, таким образом очерчивая границу передней камеры глаза. Сзади нет никакой границы между эктомезен-химными клетками, превращающимися в последующем в трабекулярную сеть, и клетками будущей ресничной мышцы.

Эктомезенхимные клетки трабекулярной сети располагаются первоначально свободно. Их цитоплазма содержит расширенные цистерны эндоплазматической сети, рибосомы и лизосо-мы. Между ними видны многочисленные кол-лагеновые волокна, а также немиелинизиро-ванные нервы.

Между четвертым и восьмым месяцами развития эктомезенхимные клетки удлиняются и продолжают секретировать коллагеновые волокна, эластическую ткань и основное вещест-

во [197]. Следующие изменения строения будущей трабекулярной сети наступают после развития склеральной шпоры. Это происходит между 22-й и 24-й неделями эмбрионального развития. Именно в это время мезенхимные клетки разделяются на наружную корнеоскле-ральную часть, ориентированную продольно, и внутреннюю увеальную часть, сохраняющую сетеподобное строение. Трабекулы корнеоскле-ральной части уже состоят из стержня коллаге-новых и эластических волокон, покрытых клетками, лежащими на базальной мембране. Благодаря наличию многочисленных цитоплазмати-ческих отростков клетки контактируют между собой.

Увеальная часть трабекулярного аппарата, в отличие от корнеосклеральной, пока еще состоит из недифференцированных эктомезенхимных клеток.

Необходимо отметить, что окончательная дифференциация и четкая ориентация трабекул зависит от прилагаемой к ним механической силы натяжения, направленной в определенном направлении. Под действием этой силы кор-неосклеральная и глубже расположенная увеальная части трабекулярного аппарата располагаются циркулярно, а внутренняя часть увеаль-ных трабекул ориентирована меридианально. Такое расположение позволяет создать более жесткую и одновременно упругую систему [262].

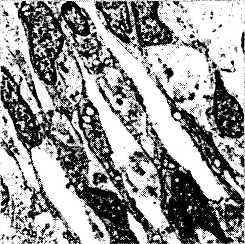

Между 28-й и 30-й неделями эмбрионального развития корнеосклеральные тяжи удлиняются, а между трабекулярными клетками появляются межклеточные контакты. К девятому месяцу между трабекулами увеальной части уже видны широкие межтрабекулярные про-

а — 16-я неделя развития эмбриона (меридианальный срез). Участок скопления клеток мезенхимы, из которого образуется трабекулярная сеть (очерчено пунктирной линией). Эти клетки отличаются мелкими круглыми ядрами (по Humanaka et al.. 1992) (I — ресничная мышца; 2— пигментный эпителий ресничного тела; 3 — угол передней камеры. Стрелкой обозначено расположение склеральной шпоры); б—г — дифференциация трабукулярной сети (по Reme, d'Epiny, I98I): б—15-я неделя развития. Появляются коллагеновые волокна (стрелка), лежащие между плотно упакованными мезенхимными клетками; в — корнеосклеральная трабе-кула на 22—24-й неделях развития. Определяется продольная ориентация трабекул. Тра-бекулярные клетки обладают многочисленными отростками. В межклеточном пространстве видны коллагеновые и эластические волокна; г—корнеосклеральная сеть на 28—30-й неделях развития. Видна коллагеновая основа трабекул (стрелки), на которой располагаются

клетки

580