- •Оглавление.

- •Тема 1.

- •Основные параметры состояния газов.

- •Понятие о внутренней энергии газов

- •Первый и второй законы термодинамики. Понятие об энтальпии газа.

- •5. Энтропия.

- •6. Изотермический и адиабатный процессы.

- •7. Круговые процессы изменения состояния газов.

- •8. Цикл Карно.

- •1.) Термический к.П.Д. Зависит исключительно от температуры источника и от температуры холодильника;

- •2.) Термический к.П.Д. Цикла Карно увеличивается при возрастании температуры источника т1 и при уменьшении температуры холодильника т2;

- •9. Регенеративный цикл.

- •10. Водяной пар. Общие положения.

- •Тема 2.

- •Основные определения, классификация, типы паровых котлов.

- •Гост 23172-78 (2005).

- •Котёл паровой е-400-13,8-560кгдт.

- •Типы и конструктивные схемы паровых котлов.

- •2. Поверхности нагрева паровых котлов.

- •Котел тп-14а.

- •3. Тепловой баланс и кпд паровых котлов.

- •Тема 3. Металлы, каркас, обмуровка паровых котлов.

- •Особенности работы металла в паровых котлах.

- •Каркас котла несёт нагрузку лишь при незначительно повышенной температуре.

- •Стали, применяемые в котлостроении.

- •3.Каркас котла.

- •4.Обмуровка котла.

- •Тема 4. Барабан парового котла.

- •Назначение.

- •Изготовление. Устройство.

- •3.Методы получения чистого пара. Внутрибарабанные устройства.

- •Ремонт барабанов.

- •Уступами для удаления повреждённого металла.

- •Более 100мм. А – без подкладного кольца; б – с подкладным кольцом.

- •Ремонт внутрибарабанных сепарационных устройств.

- •Технические условия на капитальный ремонт со 34-38-20184-94 (ту 34-38-20184-94).

- •Барабанных котлов - со 34.26.729.

- •1). Требования к материалам.

- •2). Метрологическое обеспечение.

- •3). Требования к разборке.

- •4). Требования к дефектации. Осмотр сепарационных устройств. Дырчатые пароприёмные потолки.

- •Паропромывочные устройства.

- •Внутрибарабанные циклоны.

- •Штуцера водоуказательных колонок.

- •5). Требования к сборке.

- •6). Технические условия и допуски по сборке сепарационных устройств. Требования к собранному изделию.

- •Тема 5. Экраны парового котла.

- •Назначение.

- •Тема 6. Водяной экономайзер.

- •Назначение.

- •Конструктивные особенности.

- •Ремонт водяных экономайзеров.

- •1) Общее положение.

- •2). Требования к материалам.

- •3). Требования к поставляемым элементам и деталям экономайзера.

- •4). Требования к дефектации.

- •5). Разборка (демонтаж) и ремонт экономайзера.

- •6). Требования к отремонтированному экономайзеру.

- •Тема 7. Пароперегреватель.

- •Назначение и классификация.

- •Конструктивные особенности.

- •3. Ремонт пароперегревателей.

- •1). Общее положение.

- •2). Требования к материалам.

- •3). Требования к поставляемым элементам и деталям пароперегревателя.

- •4). Требования к дефектации.

- •5). Разборка (демонтаж) и ремонт пароперегревателя.

- •6). Требования к отремонтированному пароперегревателю.

- •Тема 8. Регулирование температуры пара.

- •1. Температура перегретого пара и её изменение при работе котла.

- •2.Способы регулирования температуры перегрева пара.

- •Ремонт устройств для регулирования температуры пара.

- •Предельные отклонения размеров в узлах устройств для регулирования температуры пара и способы устранения дефектов.

- •Тема 9. Воздухоподогреватели.

- •Классификация.

- •Конструктивные особенности рекуперативных воздухоподогревателей.

- •3. Ремонт рекуперативных воздухоподогревателей.

- •1). Общие положения.

- •2). Общие технические требования.

- •3). Дефектация. Требования к составным частям.

- •4). Требования к собранному изделию.

- •5). Испытания.

- •6). Гарантии.

- •7). Требования к надёжности.

- •Конструктивные особенности регенеративных воздухоподогревателей. Рис. 9.9.

- •Основные технические данные роторов регенеративных

- •5. Ремонт регенеративных воздухоподогревателей.

- •1). Общие положения.

- •Технические характеристики рвп-54 и рвп-68.

- •2). Общие технические требования.

- •3). Повреждения и порядок ремонта регенеративных воздухоподогревателей.

- •3). Ремонт ротора регенеративного воздухоподогревателя.

- •4). Ремонт уплотнений регенеративного воздухоподогревателя.

- •5). Ремонт кожуха, газовоздушных патрубков и компенсаторов регенеративного воздухоподогревателя.

- •6). Ремонт подшипниковых опор и привода регенеративного воздухоподогревателя.

- •7). Требования к собранному воздухоподогревателю.

- •8). Испытания.

- •9). Гарантии.

- •Тема 10. Тягодутьевые установки.

- •2.Конструкции мельниц-вентиляторов и тягодутьевых машин. Рис. 10.6.

- •3.Расшифровка индексов тягодутьевых машин.

- •Ремонт тягодутьевых машин.

- •1). Общие положения.

- •2). Общие технические требования.

- •3). Дефектация. Требования к составным частям. Ремонт. Характерные повреждения тягодутьевых машин.

- •Разборка и сборка центробежных тягодутьевых машин. Рис. 10.11.

- •Сборка и разборка осевых дымососов. Рис. 10.12.

- •Требования к составным частям.

- •3.3.1.Валы ходовых частей.

- •3.3.2. Корпуса подшипников ходовой части.

- •3.3.3. Соединительные муфты ходовой части.

- •3.3.4. Рабочие колёса центробежных тдм.

- •Рабочие колёса осевых тдм.

- •Направляющие аппараты центробежных тдм. (Рис.10.14.).

- •Направляющие и спрямляющие аппараты осевых тдм. (Рис. 10.15.).

- •Требования к сборке и отремонтированному изделию.

- •Испытания, контроль, измерения.

- •Гарантии.

- •Тема 11. Арматура.

- •Общие технические требования. Назначение. Классификация.

- •Номинальный диаметр прохода арматуры. Давления номинальные, рабочие, пробные.

- •Условное обозначение и маркировка арматуры.

- •Ремонт арматуры.

- •1). Общие положения.

- •2). Общие технические требования.

- •3). Дефектация, требования к составным частям.

- •4). Требования к сборке и к отремонтированному изделию.

- •Тема 12. Организация проведения ремонтов в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл.Станций и сетей».

- •1. Основные положения по организации технического обслуживания и ремонта

- •2 Техническое обслуживание и ремонт оборудования электростанций

- •2.1 Общие положения

- •2.3 Плановый ремонт оборудования

- •2.6 Планирование ремонта оборудования

- •2.7 Подготовка к ремонту оборудования

- •2.7.2 Электростанции разрабатывают:

- •2.8 Вывод в ремонт и производство ремонта оборудования

- •6) По завершении ремонта составляют ведомость выполненных работ по ремонту по форме приложения 26;

- •7) Принимают предъявляемое к сдаче отремонтированное оборудование и контролируют его опробование.

- •8) Решают возникающие в ходе ремонта технические и организационные вопросы;

- •1) Осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей;

- •2.9 Приемка оборудования из ремонта и оценка качества

- •2.9.1 Приемку установок из капитального, среднего или текущего ремонта (далее в разделе - ремонт) производит комиссия, возглавляемая главным инженером электростанции. В состав комиссии включаются:

- •2.9.2 Приемочные комиссии осуществляют:

- •2.9.3 Приемка установок из ремонта должна производиться по программе, согласованной с исполнителями и утвержденной главным инженером электростанции.

- •2.9.4 Руководители работ предприятий, участвующих в ремонте, предъявляют приемочной комиссии необходимую документацию, составленную в процессе ремонта, в том числе:

- •2.9.19 Акты на приемку из ремонта установки и входящего в нее оборудования подписываются в течение 5 дней после окончания приемо-сдаточных испытаний.

- •2.9.31 Оценка качества выполненных ремонтных работ характеризует организационно-техническую деятельность каждого предприятия, участвующего в ремонте, включая электростанцию.

- •2.9.36 Оценка качества отремонтированного оборудования, входящего в установку, и оценка качества выполненных ремонтных работ устанавливаются:

- •Тема 13. Правила технической эксплуатации электростанций и сетей рф.

- •1.2. Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений

- •1.2.9. Приемка в эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений с дефектами, недоделками не допускается.

- •1.6. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация

- •1.6.13. Временем окончания капитального (среднего) ремонта является….

- •1.7. Техническая документация

- •Присосы воздуха в системы пылеприготовления, %

- •4.3. Паровые и водогрейные котельные установки

- •4.13. Контроль за состоянием металла

- •Тема 14. Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению.

- •1 Общие положения

- •1.3 Основными производственными факторами в совокупности или в отдельности, определяющими необходимость разработки ппр, являются:

- •1.4 Исходными документами для разработки ппр являются;

- •2 Состав комплекта документов ппр и требования к ним

- •2.1 Состав комплекта документов ппр

- •2.1.6 Разработанный ппр может использоваться как типовой при последующих ремонтах и нуждается в пересмотре при значительных изменениях технологии выполнения ремонта.

- •2.2 Требования к документам ппр

- •3 Порядок разработки, согласования и утверждения ппр

- •Тема 15. Стандарт организации

- •1. Область применения.

- •4.Общие положения.

- •7. Требования по выполнению Договора.

- •7.1. Требования к качеству.

- •7.2. Требования безопасности.

- •7.3. Требования к документации.

- •7.4. Требования к метрологическому обеспечению.

- •7.5. Требования к технологическому оснащению.

- •7.6. Требования к персоналу.

- •8.1.11. Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, должен выполнить:

- •8.1.13. Заказчик обеспечивает готовность объекта к ремонту в сроки, предусмотренные сетевым (календарным) графиком проведения работ.

- •8.1.15. За 10 дней до начала работ по Договору Подрядчик передаёт Заказчику документы, необходимые для оформления личных пропусков персоналу Подрядчика.

- •8.2. Услуги предоставляемые Заказчиком.

- •8.2.4. Заказчик в согласованные сроки предоставляет Подрядчику;

- •9. Оценка соответствия.

- •Тема 16. Гражданский кодекс Российской Федерации.

- •Гражданский кодекс российской федерации

- •Часть первая

- •Гражданский кодекс российской федерации

- •Часть вторая

- •Список литературы.

- •Оглавление.

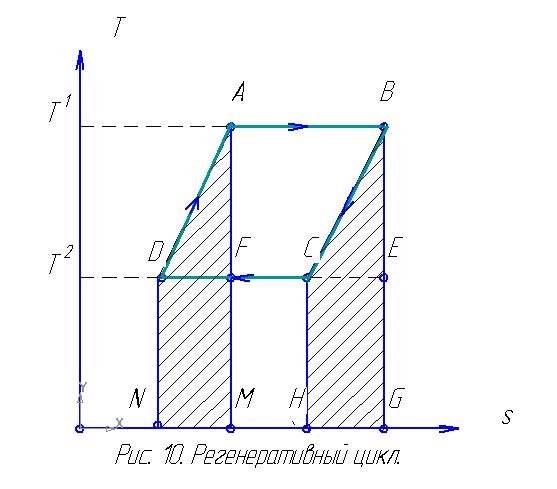

9. Регенеративный цикл.

Доказано, что к.п.д. цикла Карно будет больше к.п.д. любого другого цикла в тех же пределах изменения температур. Оказывается, что тот же самый к.п.д. может быть получен при осуществлении так называемого регенеративного цикла, состоящего из двух изотерм АВ и СD с температурами Т1 и Т2 и двух эквидистантных политроп ВС и DA , если установку дополнить устройством, называемым регенератором (восстановителем).

Назначение

регенератора – поглощать при бесконечно

малой разности температур тепло ,

отдаваемое телом во время политропного

расширения ВС, а также возвращать обратно

рабочему телу это тепло в политропном

процессе сжатия DА

(рис. 10). Поскольку ВС II

AD,

то заштрихованные площади BGHCB

и AMNDA

раны между собой, т.е. количество тепла,

отдаваемое в процессе ВС, равно количеству

тепла, сообщаемое в процессе DA.

,

отдаваемое телом во время политропного

расширения ВС, а также возвращать обратно

рабочему телу это тепло в политропном

процессе сжатия DА

(рис. 10). Поскольку ВС II

AD,

то заштрихованные площади BGHCB

и AMNDA

раны между собой, т.е. количество тепла,

отдаваемое в процессе ВС, равно количеству

тепла, сообщаемое в процессе DA.

Впервые регенеративный цикл был предложен в 1827 г. Принцип регенерации находит широкое применение в паротурбинных установках для подогрева питательной воды, а также в газотурбинных установках для предварительного подогрева воздуха, поступающего из компрессора в камеры сгорания. Принцип регенерации успешно применяется в так называемых регенеративных теплообменниках.

Отметим также, что обратимый регенеративный цикл, состоящий из двух изотерм и двух политроп, называется иначе обобщённым циклом Карно.

10. Водяной пар. Общие положения.

Водяной пар имеет чрезвычайно широкое распространение в различных отраслях промышленности, главным образом в качестве теплоносителя в теплообменных аппаратах и как рабочее тело в паросиловых установках.

Советскими учёными М. П. Вуколовичем и И. И. Новиковым в 1939 г. было получено уравнение для реальных газов с учётом ассоциации и диссоциации их молекул. Ассоциация, т.е. механическое соединение двух или большего числа молекул в одну сложную частицу, происходит при низких температурах газа, а обратное явление – диссоциация молекул – при высоких температурах газа. Ассоциация молекул уменьшает число свободных молекул и приводит к уменьшению давления газа. Это уравнение можно применять к любому реальному газу и, в частности, к перегретому пару. Но в связи с тем, что практическое применение этого уравнения в непосредственном виде затруднено, с его помощью были вычислены значения основных физических величин перегретого водяного пара при различных p и Т; составлены таблицы и построена диаграмма в is-координатах, на основании которых и проводятся расчёты процессов изменения состояния водяного пара.

Пары бывают насыщенные и перегретые. Насыщенные пары разделяются на сухие насыщенные (или просто сухие) и влажные насыщенные (или просто влажные).

Превращение жидкости в пар может протекать двумя различными по интенсивности и характеру процессами: испарением и кипением. Испарением называется парообразование, происходящее только с поверхности жидкости и при любой температуре. Интенсивность испарения зависит от природы жидкости и её температуры. Испарение жидкости может быть полным, если над жидкостью находится неограниченное пространство. С увеличением температуры интенсивность испарения возрастает, так как увеличиваются скорость и энергия молекул и уменьшаются силы их взаимодействия. При испарении температура жидкости снижается, так как из неё вылетают молекулы, обладающие сравнительно большими скоростями, вследствие чего уменьшается средняя скорость оставшихся в ней молекул. При сообщении жидкости тепла повышается её температура и интенсивность испарения. При некоторой вполне определённой температуре, зависящей от природы жидкости и давления, под которым она находится, наступает парообразование во всей её массе. При этом у стенок сосуда и внутри жидкости начинают образовываться пузырьки пара. Это явление называется кипением жидкости. Получающийся при этом пар имеет давление среды, в которой происходит процесс кипения. Процесс, обратный парообразованию, называется конденсацией. Этот процесс превращения пара в жидкость также происходит при постоянной температуре, если давление остаётся постоянным. Жидкость, образующая при конденсации пара, называется конденсатом. Если скорость конденсации станет равной скорости испарения, то в системе наступит динамическое равновесие. Пар при этом состоянии имеет максимальную плотность и называется насыщенным. Следовательно, под насыщенным паром понимают пар, находящийся в равновесном состоянии с жидкостью, из которой он образуется. Поэтому температура кипения иначе называется температурой насыщения и обозначается tн. Давление, соответствующее tн, называется давлением насыщения, обозначаемым pн или просто p. если объём насыщенного пара возрастает при tн = const, то происходит переход некоторого количества жидкости в пар (испарение больше конденсации). Если объём пара уменьшается, то часть пара переходит в жидкость (конденсация больше испарения). Но в обоих случаях давление пара pн остаётся постоянным. Пар образуется лишь до тех пор, пока не испарится последняя капля жидкости. Этому моменту будет соответствовать состояние сухого насыщенного пара. Пар, получаемый при неполном испарении жидкости, называется влажным насыщенным паром. Он является смесью сухого пара с кипящей жидкостью.

Массовая доля сухого пара во влажном паре называется степенью сухости, или паросодержанием, и обозначается через x. Массовая доля жидкости во влажном паре называется степенью влажности и обозначается через у. Очевидно, что у = 1 – x. Как степень сухости, так и степень влажности выражают или в долях единицы или в процентах, например, если х = 0.95 и у = 1 – х = 0,05, то это означает, что в смеси находится 95% пара и 5% жидкости.

В паровых котлах обычно получается влажный пар, так как пар соприкасается с водой, из которой он образуется, и, кроме того, при бурно протекающем процессе парообразования вместе с отрывающимися от поверхности воды пузырьками пара увлекаются и частицы жидкости. Для получения сухого и перегретого пара в котельных установках имеется устройство, называемое пароперегревателем, представляющее собой змеевиковые трубы, включённые в систему газоходов котла. Перегретым называется пар, температура которого выше температуры насыщенного пара того же давления. Разность между температурой перегретого пара и температурой насыщенного пара того же давления называется степенью перегрева.

Поскольку удельный объём перегретого пара больше удельного объёма насыщенного пара (так как p = const, а tпер> tн), то в единице объёма перегретого пара содержится меньшее количество молекул, чем в единице насыщенного пара. Поэтому перегретый пар является ненасыщенным и плотность его меньше, чем плотность насыщенного пара.

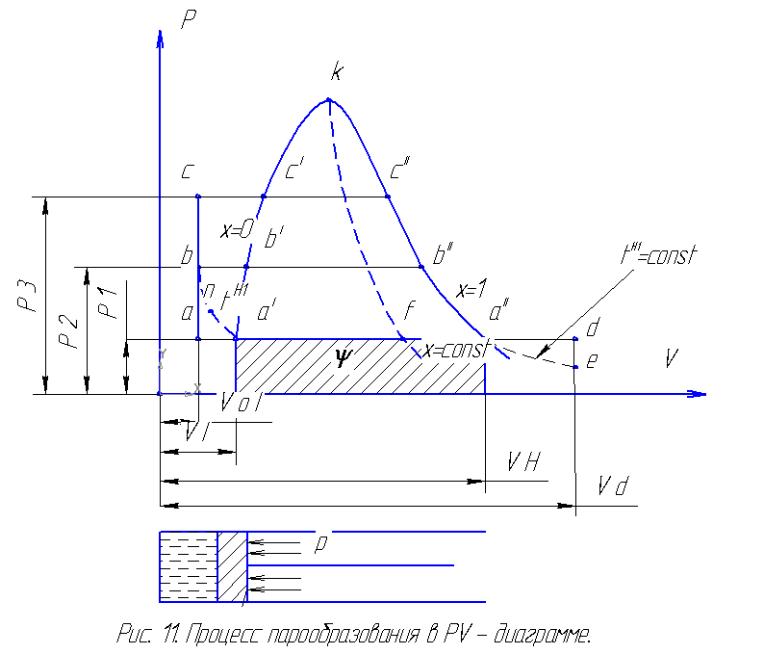

11. Процесс парообразования в pv-диаграмме.

Процесс образования перегретого пара при p = const состоит из трёх последовательно осуществляемых физических процессов:

подогрев жидкости до температуры насыщения tн;

парообразование при tн = const;

пароперегрев, сопровождающий повышением температуры.

Линия a/ b/ c/ даёт зависимость удельного объёма кипящей воды от давления. Эта линия называется нижней пограничной, или нижней предельной кривой. В pv-диаграме эта кривая отделяет область воды от области насыщенных паров. Линия a// b// c// показывает зависимость удельного объёма сухого пара от давления и называется верхней пограничной, или верхней предельной кривой. Она отделяет область насыщенного пара от области перегретого пара.

Точка встречи обоих пограничных кривых называется критической точкой и обозначается буквой k. Эта точка соответствует некоторому предельному критическому состоянию вещества, при котором отсутствует различие между жидкостью и паром. В этой точке кипящая жидкость мгновенно переходит в сухой пар, так как горизонтальный участок процесса парообразования отсутствует. Параметры вещества при этом состоянии называются критическими. Например, для воды pк=221,29бар, tк=374,150С и vк=0,00326 м3/кг.

Критическая температура является максимальной температурой насыщенного пара. При температуре выше критической могут быть перегретые пары и газы. Впервые понятие о критической температуре было введено в 1860 г. Д. И. Менделеевым, который определил её как такую температуру, выше которой газ не может быть переведён в жидкость, какое бы высокое давление к нему не было приложено.

В том случае, если вода очищена от механических примесей и растворенных в ней газов, то процесс парообразования может начаться при температуре выше tн (иногда на 15 – 200С) из-за отсутствия центров парообразования. Такая вода носит название перегретой воды. С другой стороны, при быстром изобарном охлаждении перегретого пара конденсация его может начаться не при температуре tн, а при несколько более низкой температуре. Такой пар называется переохлаждённым, или пересыщенным паром.

Пользуясь таблицами для насыщенного пара, можно всегда определить, является ли рабочее тело с заданными параметрами жидкостью, насыщенным или перегретым паром.

12. Определение параметров состояния водяного пара.

Жидкость.

Количество тепла q/, расходуемого при p = const на нагревание 1 кг воды 00С до температуры tн называется теплотой жидкости, а на нагревание на 10С - теплоёмкостью.

Опыт показывает, что теплоёмкость воды при p = const при повышении температуры то 00С сначала уменьшается, а затем начинает увеличиваться. При постоянной температуре с увеличением давления теплоёмкость воды несколько уменьшается.

Сухой насыщенный пар.

Состояние сухого насыщенного пара, который получается в результате подогрева воды до tн, а затем полного её испарения, определяется одним параметром p или tн. Поэтому все остальные параметры сухого пара (v//, s//, i//, и т.д.) определяются по таблицам насыщенных паров в зависимости от давления или температуры.

Количество тепла, необходимого для перевода 1 кг кипящей воды в сухой насыщенный пар при постоянном давлении и температуре, называется теплотой парообразования и обозначается буквой r.

Параметры сухого насыщенного пара и все его физические величины: v//, i//, s//, u//, r// определяют при расчётах в зависимости от давления или от температуры по таблицам водяных паров.

Влажный насыщенный пар.

В отличие от сухого пара состояние влажного пара определяют двумя параметрами: pн (или Тн) и степенью сухости х. Все параметры влажного пара снабжаются индексом х, например: vx, ux, ix, и т.д.

Параметры влажного пара могут быть определены также графически с помощью is-диаграммы.

Перегретый пар.

Свойства перегретого пара резко отличаются от свойств насыщенного пара и приближаются к свойствам газов, и тем больше, чем больше его перегрев.

Количество тепла, необходимого для перевода 1 кг сухого насыщенного пара при постоянном давлении в перегретый с температурой t, называется теплотой перегрева qпер.

Теплоёмкость перегретого пара при постоянном давлении зависит от температуры и давления.

В практике инженерных расчётов пользуются таблицами параметров для сухого пара, кипящей воды и перегретого пара в зависимости от давления или температуры.

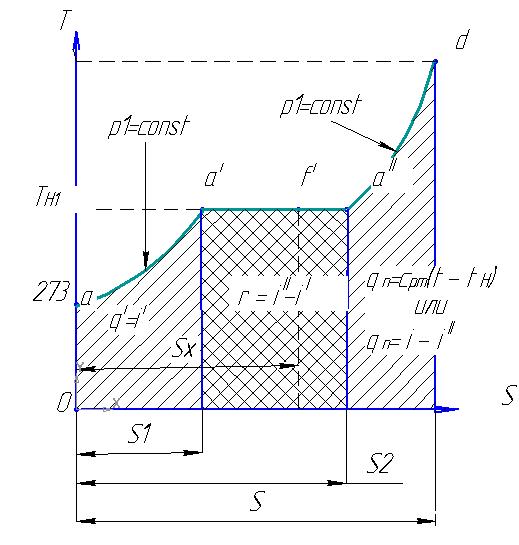

13. Процесс парообразования в Ts и is-диаграммах.

Ts-диаграмма важна для исследования термодинамических процессов изменения состояния газов. Не меньше значение эта диаграмма имеет и для исследования процессов и расчётов, связанных с водяным паром. Ценность этой диаграммы, как известно, обусловлена тем, что в ней площадь под кривой обратимого процесса измеряет количество тепла, сообщаемого или отнимаемого от рабочего тела, и обратимый адиабатный процесс изображается

вертикалью (s = const).

В pv- и Ts-диаграммах каждая точка изображает определенное состояние тела.

Нагревание воды от 00С до температуры насыщения tн (процесс а а/) происходит по закону логарифмической кривой. Процесс парообразования осуществляемый при t = const, изображается горизонталью a/ a//, причём протяжённость отрезка a/ a// = s2 – s1 =r/Tн. Перегрев пара при p1 = const протекает по логарифмической линии a// d.

На основании общего свойства Ts-диаграммы площади, располагающие под изобарами а а/; a/ a// и a// d, будут измерять соответственно теплоту жидкости q/, теплоту парообразования r и теплоту перегрева qпер.

Необходимо отметить, что изобары в области перегретого пара не являются, строго говоря, эквидистантными кривыми, так как cp перегретого пара зависит от давления, о чем выше было сказано.

Изохоры в области влажного пара представляют собой кривые, направленные выпуклостью вверх, а в области перегретого пара изохоры имеют характер, аналогичный изобарам, но круче последних.

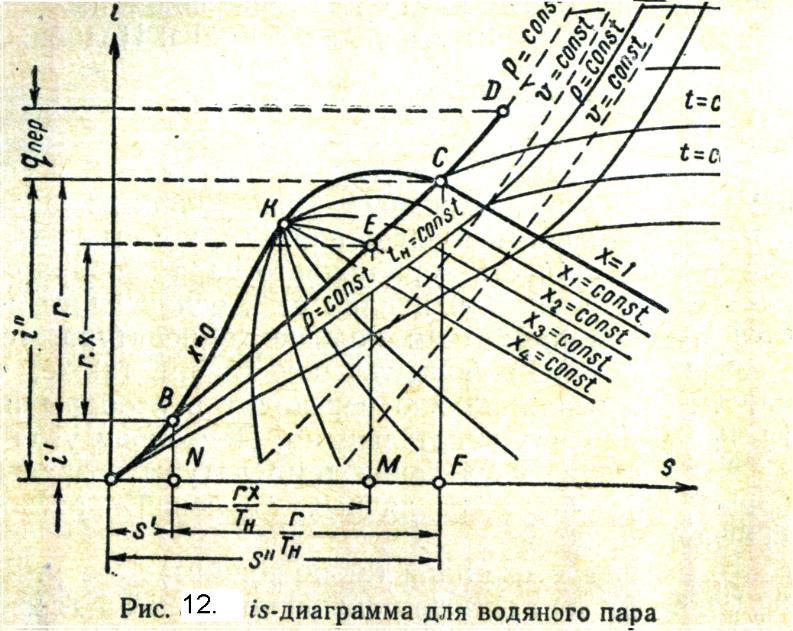

is-диаграмма. Для исследования процессов и циклов водяного пара очень широкое распространение получила is-диаграмма (рис. 12.).

. Основное преимущество этой диаграммы перед Ts-диаграммой, особенно проявляющееся при различных числовых расчётах, состоит в том, что в is-координатах величины q/, r, qпер, а также i/, i// и энтальпия перегретого пара изображаются линейными отрезками, а не площадями, как в системе координат Тs.

При состовлении is – диаграммы в ней по данным таблиц водяного пара наносят прежде всего обе пограничные кривые (рис.12.). Координаты точек для нижней пограничной кривой (x = 0) являются величины i/ и s/, а верхней – i// и s//. Для точек с одинаковым давлением, лежащих на пограничных кривых, расстояние по вертикали есть i// - i/ = r, а расстояние по горизонтали равно s// - s/ = r/TH. Если эти точки, например В и С, соединить прямой, то получим изобару и одновременно изотерму насыщенного пара. В is-диаграмме по положению точки, соответствующей некоторому состоянию пара, можно легко определить числовые значения всех параметров этого пара (p, v, t, i, s). Что касается внутренней энергии, то последнюю во всех случаях вычисляют из уравнения: u = i –pv.

14. Процессы изменения состояния водяного пара.

При рассмотрении различных процессов изменения состояния водяного пара могут встретиться три случая:

процесс проходит полностью в области насыщения;

процесс проходит полностью в области перегрева;

процесс проходит частично в области насыщения и частично в области перегрева.

В практике наиболее часто встречается последний случай. Расчёты процессов изменения состояния водяного пара, т.е. определение всех параметров состояния в начале и конце процесса, определение количества тепла, работы и изменения внутренней энергии можно проводить как аналитическим, так и графическим методом, с применением is-диаграммы.

Графический метод расчёта является предельно простым и универсальным, ибо методика его остаётся одной и той же во всех трёх отмеченных случаях процессов изменения состояния пара. Простота этого метода состоит в том, что он фактически сводится к нахождению по is-диаграмме числовых значений параметров пара в его начальном и конечном состояниях и решению несложных уравнений.

15. Циклы паросиловых установок.

В общем энергетическом балансе паросиловое хозяйство занимает ведущую роль. Наряду с освоением новых циклов (парогазовый цикл) в последние годы широкое применение получили пары высоких параметров, регенеративный подогрев воды, повторный перегрев пара и др.

В отличие от двигателей внутреннего сгорания в паросиловых установках продукты сгорания топлива непосредственно не участвуют в рабочем цикле, они являются лишь источником тепла, а рабочим телом служит пар какой-либо жидкости, чаще всего воды.

Из котла влажный насыщенный пар поступает в пароперегреватель, где вначале подсушивается, а затем перегревается и по трубопроводу поступает в паровой двигатель, где в результате расширения пара происходит превращение тепла в механическую работу. В зависимости от типа парового двигателя и способа использования отработавшего пара давление его в конце расширения может быть различным. При этом возможны следующие случаи:

давление пара в конце расширения близко к атмосферному, и отработавший в машине пар используется для теплового потребления;

расширение пара в машине происходит до давления, значительно более низкого, чем атмосферное (конденсационные установки). В этом случае за машинами устанавливаются специальные теплообменники-конденсаторы, в которых отработавший пар, соприкасаясь через стенки трубок с протекающей по ним водой, превращается в конденсат, перекачиваемый насосом обратно в котёл.

В заданных пределах изменения температуры наибольшую экономичность при переводе тепла в работу даёт круговой процесс Карно, причём его к.п.д. не зависит от природы рабочего тела. При осуществлении цикла Карно для газов основным препятствием является поддержание постоянства температур при изотермическом подводе и отводе тепла от газа. Если же рабочим телом является влажный пар, то указанное препятствие отпадает, так как постоянство температуры в изобарных процессах подвода или отвода тепла обеспечивается испарением или конденсацией части рабочего тела. Однако практически цикл Карно в паросиловых установках не был использован из-за громоздкой насосной установки, сжимающей влажный пар с достаточно большим начальным объёмом. Поэтому в паросиловых установках за циклом Карно сохраняется лишь общее термодинамическое значение как цикла, имеющего в заданном интервале изменения температуры наибольшее значение термического к.п.д., и за основной теоретический цикл паросиловой установки принимается видоизменённый цикл Карно, в котором при изотермическом сжатии пара осуществляется полная его конденсация. В этом случае в насосе происходит лишь сжатие конденсата, а не влажного пара, что приводит к уменьшению объёма цилиндра насоса и работы, затрачиваемой на его привод. Установка получается более компактной, менее дорогостоящей и даёт лучшее действительное использование тепла по сравнению с установкой, работающей по циклу Карно.

16. Основной теоретический цикл паросиловой установки.

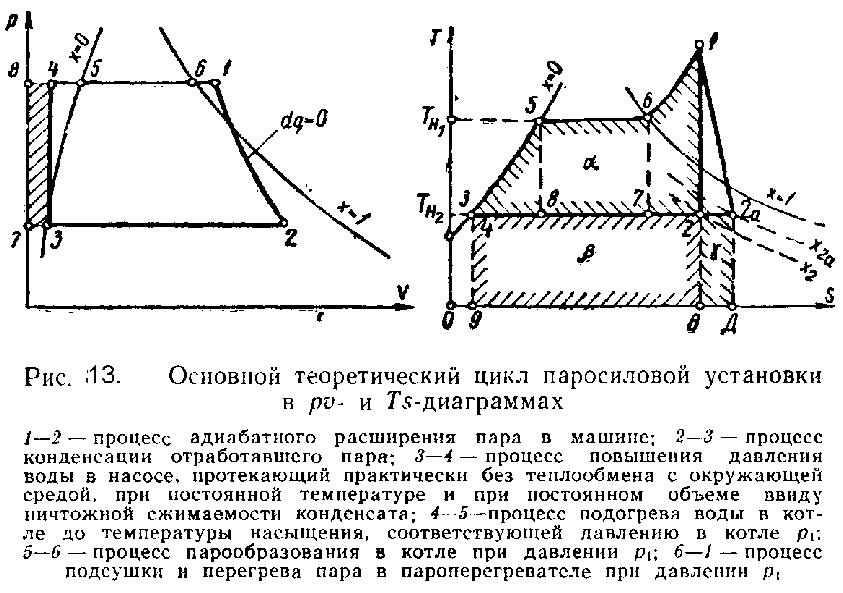

Основной теоретический цикл паросиловой установки, называемый иначе циклом Ренкина, представлен в pv- и Ts-диаграммах.(рис.13).

Работа насоса, измеряемая площадью 37843, весьма незначительная по сравнению с работой пара в машине и, имея в виду, что удельные объёмы воды в точках 3, 4, и 5 пренебрежительно малы по сравнению с удельными объёмами пара в точках 6, 1, и 2, без ощутимой погрешности допускают, что изобары жидкости сливаются с нижней пограничной кривой. Посколько процесс 3 – 4 есть одновременно адиабатный и изотермический, в Ts-диаграмме он будет представлен в виде точки.

Термический к.п.д. цикла Ренкина можно определить исходя из общей формулы t=(q1 – q2)/q1 = A0/q1. Тепло q1 в цикле подводится при постоянном давлении p1 на

участках 4 - 5 (подогрев воды до кипения), 5 - 6 (испарение воды) и 6 – 1 (перегрев пара). Так как в изобарном процессе количество подведённого тепла равно разности энтальпий в конечной и начальной точках процесса, то q1 = i1 – i4 = пл.4561В94.

Отвод тепла в цикле осуществляется также изобарно при давлении p2 = const на участке 2 – 4. Энтальпия в точке 4 есть энтальпия конденсата.