- •Оглавление.

- •Тема 1.

- •Основные параметры состояния газов.

- •Понятие о внутренней энергии газов

- •Первый и второй законы термодинамики. Понятие об энтальпии газа.

- •5. Энтропия.

- •6. Изотермический и адиабатный процессы.

- •7. Круговые процессы изменения состояния газов.

- •8. Цикл Карно.

- •1.) Термический к.П.Д. Зависит исключительно от температуры источника и от температуры холодильника;

- •2.) Термический к.П.Д. Цикла Карно увеличивается при возрастании температуры источника т1 и при уменьшении температуры холодильника т2;

- •9. Регенеративный цикл.

- •10. Водяной пар. Общие положения.

- •Тема 2.

- •Основные определения, классификация, типы паровых котлов.

- •Гост 23172-78 (2005).

- •Котёл паровой е-400-13,8-560кгдт.

- •Типы и конструктивные схемы паровых котлов.

- •2. Поверхности нагрева паровых котлов.

- •Котел тп-14а.

- •3. Тепловой баланс и кпд паровых котлов.

- •Тема 3. Металлы, каркас, обмуровка паровых котлов.

- •Особенности работы металла в паровых котлах.

- •Каркас котла несёт нагрузку лишь при незначительно повышенной температуре.

- •Стали, применяемые в котлостроении.

- •3.Каркас котла.

- •4.Обмуровка котла.

- •Тема 4. Барабан парового котла.

- •Назначение.

- •Изготовление. Устройство.

- •3.Методы получения чистого пара. Внутрибарабанные устройства.

- •Ремонт барабанов.

- •Уступами для удаления повреждённого металла.

- •Более 100мм. А – без подкладного кольца; б – с подкладным кольцом.

- •Ремонт внутрибарабанных сепарационных устройств.

- •Технические условия на капитальный ремонт со 34-38-20184-94 (ту 34-38-20184-94).

- •Барабанных котлов - со 34.26.729.

- •1). Требования к материалам.

- •2). Метрологическое обеспечение.

- •3). Требования к разборке.

- •4). Требования к дефектации. Осмотр сепарационных устройств. Дырчатые пароприёмные потолки.

- •Паропромывочные устройства.

- •Внутрибарабанные циклоны.

- •Штуцера водоуказательных колонок.

- •5). Требования к сборке.

- •6). Технические условия и допуски по сборке сепарационных устройств. Требования к собранному изделию.

- •Тема 5. Экраны парового котла.

- •Назначение.

- •Тема 6. Водяной экономайзер.

- •Назначение.

- •Конструктивные особенности.

- •Ремонт водяных экономайзеров.

- •1) Общее положение.

- •2). Требования к материалам.

- •3). Требования к поставляемым элементам и деталям экономайзера.

- •4). Требования к дефектации.

- •5). Разборка (демонтаж) и ремонт экономайзера.

- •6). Требования к отремонтированному экономайзеру.

- •Тема 7. Пароперегреватель.

- •Назначение и классификация.

- •Конструктивные особенности.

- •3. Ремонт пароперегревателей.

- •1). Общее положение.

- •2). Требования к материалам.

- •3). Требования к поставляемым элементам и деталям пароперегревателя.

- •4). Требования к дефектации.

- •5). Разборка (демонтаж) и ремонт пароперегревателя.

- •6). Требования к отремонтированному пароперегревателю.

- •Тема 8. Регулирование температуры пара.

- •1. Температура перегретого пара и её изменение при работе котла.

- •2.Способы регулирования температуры перегрева пара.

- •Ремонт устройств для регулирования температуры пара.

- •Предельные отклонения размеров в узлах устройств для регулирования температуры пара и способы устранения дефектов.

- •Тема 9. Воздухоподогреватели.

- •Классификация.

- •Конструктивные особенности рекуперативных воздухоподогревателей.

- •3. Ремонт рекуперативных воздухоподогревателей.

- •1). Общие положения.

- •2). Общие технические требования.

- •3). Дефектация. Требования к составным частям.

- •4). Требования к собранному изделию.

- •5). Испытания.

- •6). Гарантии.

- •7). Требования к надёжности.

- •Конструктивные особенности регенеративных воздухоподогревателей. Рис. 9.9.

- •Основные технические данные роторов регенеративных

- •5. Ремонт регенеративных воздухоподогревателей.

- •1). Общие положения.

- •Технические характеристики рвп-54 и рвп-68.

- •2). Общие технические требования.

- •3). Повреждения и порядок ремонта регенеративных воздухоподогревателей.

- •3). Ремонт ротора регенеративного воздухоподогревателя.

- •4). Ремонт уплотнений регенеративного воздухоподогревателя.

- •5). Ремонт кожуха, газовоздушных патрубков и компенсаторов регенеративного воздухоподогревателя.

- •6). Ремонт подшипниковых опор и привода регенеративного воздухоподогревателя.

- •7). Требования к собранному воздухоподогревателю.

- •8). Испытания.

- •9). Гарантии.

- •Тема 10. Тягодутьевые установки.

- •2.Конструкции мельниц-вентиляторов и тягодутьевых машин. Рис. 10.6.

- •3.Расшифровка индексов тягодутьевых машин.

- •Ремонт тягодутьевых машин.

- •1). Общие положения.

- •2). Общие технические требования.

- •3). Дефектация. Требования к составным частям. Ремонт. Характерные повреждения тягодутьевых машин.

- •Разборка и сборка центробежных тягодутьевых машин. Рис. 10.11.

- •Сборка и разборка осевых дымососов. Рис. 10.12.

- •Требования к составным частям.

- •3.3.1.Валы ходовых частей.

- •3.3.2. Корпуса подшипников ходовой части.

- •3.3.3. Соединительные муфты ходовой части.

- •3.3.4. Рабочие колёса центробежных тдм.

- •Рабочие колёса осевых тдм.

- •Направляющие аппараты центробежных тдм. (Рис.10.14.).

- •Направляющие и спрямляющие аппараты осевых тдм. (Рис. 10.15.).

- •Требования к сборке и отремонтированному изделию.

- •Испытания, контроль, измерения.

- •Гарантии.

- •Тема 11. Арматура.

- •Общие технические требования. Назначение. Классификация.

- •Номинальный диаметр прохода арматуры. Давления номинальные, рабочие, пробные.

- •Условное обозначение и маркировка арматуры.

- •Ремонт арматуры.

- •1). Общие положения.

- •2). Общие технические требования.

- •3). Дефектация, требования к составным частям.

- •4). Требования к сборке и к отремонтированному изделию.

- •Тема 12. Организация проведения ремонтов в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл.Станций и сетей».

- •1. Основные положения по организации технического обслуживания и ремонта

- •2 Техническое обслуживание и ремонт оборудования электростанций

- •2.1 Общие положения

- •2.3 Плановый ремонт оборудования

- •2.6 Планирование ремонта оборудования

- •2.7 Подготовка к ремонту оборудования

- •2.7.2 Электростанции разрабатывают:

- •2.8 Вывод в ремонт и производство ремонта оборудования

- •6) По завершении ремонта составляют ведомость выполненных работ по ремонту по форме приложения 26;

- •7) Принимают предъявляемое к сдаче отремонтированное оборудование и контролируют его опробование.

- •8) Решают возникающие в ходе ремонта технические и организационные вопросы;

- •1) Осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей;

- •2.9 Приемка оборудования из ремонта и оценка качества

- •2.9.1 Приемку установок из капитального, среднего или текущего ремонта (далее в разделе - ремонт) производит комиссия, возглавляемая главным инженером электростанции. В состав комиссии включаются:

- •2.9.2 Приемочные комиссии осуществляют:

- •2.9.3 Приемка установок из ремонта должна производиться по программе, согласованной с исполнителями и утвержденной главным инженером электростанции.

- •2.9.4 Руководители работ предприятий, участвующих в ремонте, предъявляют приемочной комиссии необходимую документацию, составленную в процессе ремонта, в том числе:

- •2.9.19 Акты на приемку из ремонта установки и входящего в нее оборудования подписываются в течение 5 дней после окончания приемо-сдаточных испытаний.

- •2.9.31 Оценка качества выполненных ремонтных работ характеризует организационно-техническую деятельность каждого предприятия, участвующего в ремонте, включая электростанцию.

- •2.9.36 Оценка качества отремонтированного оборудования, входящего в установку, и оценка качества выполненных ремонтных работ устанавливаются:

- •Тема 13. Правила технической эксплуатации электростанций и сетей рф.

- •1.2. Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений

- •1.2.9. Приемка в эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений с дефектами, недоделками не допускается.

- •1.6. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация

- •1.6.13. Временем окончания капитального (среднего) ремонта является….

- •1.7. Техническая документация

- •Присосы воздуха в системы пылеприготовления, %

- •4.3. Паровые и водогрейные котельные установки

- •4.13. Контроль за состоянием металла

- •Тема 14. Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению.

- •1 Общие положения

- •1.3 Основными производственными факторами в совокупности или в отдельности, определяющими необходимость разработки ппр, являются:

- •1.4 Исходными документами для разработки ппр являются;

- •2 Состав комплекта документов ппр и требования к ним

- •2.1 Состав комплекта документов ппр

- •2.1.6 Разработанный ппр может использоваться как типовой при последующих ремонтах и нуждается в пересмотре при значительных изменениях технологии выполнения ремонта.

- •2.2 Требования к документам ппр

- •3 Порядок разработки, согласования и утверждения ппр

- •Тема 15. Стандарт организации

- •1. Область применения.

- •4.Общие положения.

- •7. Требования по выполнению Договора.

- •7.1. Требования к качеству.

- •7.2. Требования безопасности.

- •7.3. Требования к документации.

- •7.4. Требования к метрологическому обеспечению.

- •7.5. Требования к технологическому оснащению.

- •7.6. Требования к персоналу.

- •8.1.11. Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, должен выполнить:

- •8.1.13. Заказчик обеспечивает готовность объекта к ремонту в сроки, предусмотренные сетевым (календарным) графиком проведения работ.

- •8.1.15. За 10 дней до начала работ по Договору Подрядчик передаёт Заказчику документы, необходимые для оформления личных пропусков персоналу Подрядчика.

- •8.2. Услуги предоставляемые Заказчиком.

- •8.2.4. Заказчик в согласованные сроки предоставляет Подрядчику;

- •9. Оценка соответствия.

- •Тема 16. Гражданский кодекс Российской Федерации.

- •Гражданский кодекс российской федерации

- •Часть первая

- •Гражданский кодекс российской федерации

- •Часть вторая

- •Список литературы.

- •Оглавление.

Конструктивные особенности.

Движение пара в пароперегревателе осуществляется по системе параллельно включённых труб. В связи с высокой температурой перегретого пара, а следовательно , малой его плотностью применяется большое количество параллельно включённых труб во избежание высоких потерь давления. Например, для современного прямоточного котла на СКД, блока мощностью 300 МВт n=600 шт., массовая скорость в радиационных перегревателях pw=1500 кг/(м2с), в конвективных – pw = 1450кг/(м2с).

Пароперегревательные поверхности располагаются в зоне высоких температур; в верхней части топочной камеры (радиационные и ширмовые поверхности), в горизонтальном газоходе - конвективные поверхности, а иногда в начале конвективной шахты. Это делают для того , чтобы повысить разность температур до наибольших допустимых пределов и этим снизить размер поверхности нагрева. Металл труб пароперегревателя агрегатов высоких параметров работает на пределе и не позволяет дальнейшего сколько-нибудь существенного повышения температуры, что заставляет распределить пар по трубам наиболее равномерно.

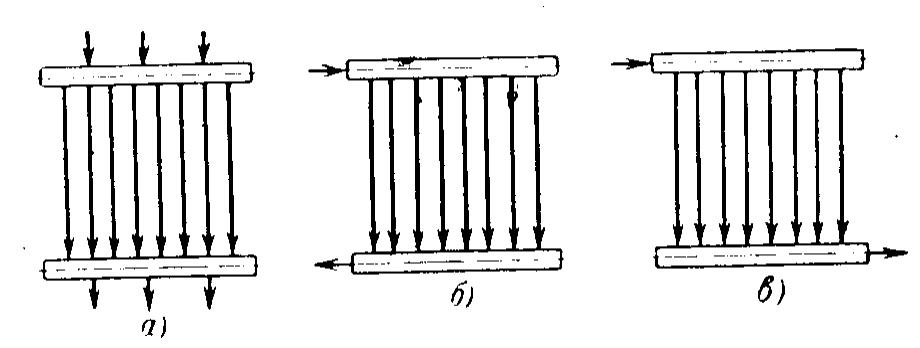

На равномерную раздачу пара по отдельным трубам оказывает решающее воздействие гидравлическая схема пароперегревателя. Три схемы подвода пара. Рис. 7. 2.

Рис. 7. 2. Гидродинамические схемы пароперегревателей.

а – схема Ш, с подводом и отводом пара широким фронтом по всему коллектору; б – схема П, с подводом и отводом пара с одной стороны коллектора; в – схема Z, с подводом и отводом пара с противоположных сторон коллектора.

Схема П имеет подвод и отвод пара с одной стороны; в схеме Z пар подводится и отводится с разных сторон; схема Ш имеет как подвод, так и отвод пара широким фронтом.

Очевидно, что большое количество подводящих и отводящих труб может обеспечить достаточно равномерную раздачу пара по всем трубам. Однако во многих конструкциях котлов часто схему Ш невозможно осуществить, тогда надо выбирать схему П или Z. В схеме П максимальный и минимальный перепад давлений отличается несущественно, тогда как для схемы Z это отличие – большое. Очевидно, схема Z даёт большую разность перепадов давлений для различных труб, находящихся на противоположных сторонах пароперегревателя, что создаёт большую неравномерность в расходе пара по отдельным трубам. Рис. 7. 3.

Рис. 7.3. Перепады давлений в коллекторах пароперегревателя при схемах П и Z.

Там, где будет минимальный перепад давления, в трубах пройдёт уменьшенное против среднего количество пара. Поэтому эту схему можно применять с большой осторожностью. Схема Ш даёт наименьшую температурную развёртку.

Гидравлические схемы пароперегревателей с большим отношением перепад максимального давления к перепаду минимального давления (например, схема Z) дают высокий коэффициент тепловой неравномерности, при котором трудно выдержать условие надёжной работы.

Для уменьшения влияния тепловой развёртки пароперегреватели делятся на несколько ступеней по ходу пара и, кроме того, некоторые ступени разделяются по ширине газохода на отдельные секции, находящиеся в разных тепловых условиях. Пар из секции с усиленным обогревом направляется в секцию с ослабленным обогревом по специальным трубопроводам. Так конструируют перебросы паровых потоков. В процессе переброса пар дополнительно перемешивается, и тем выравнивается его температура.

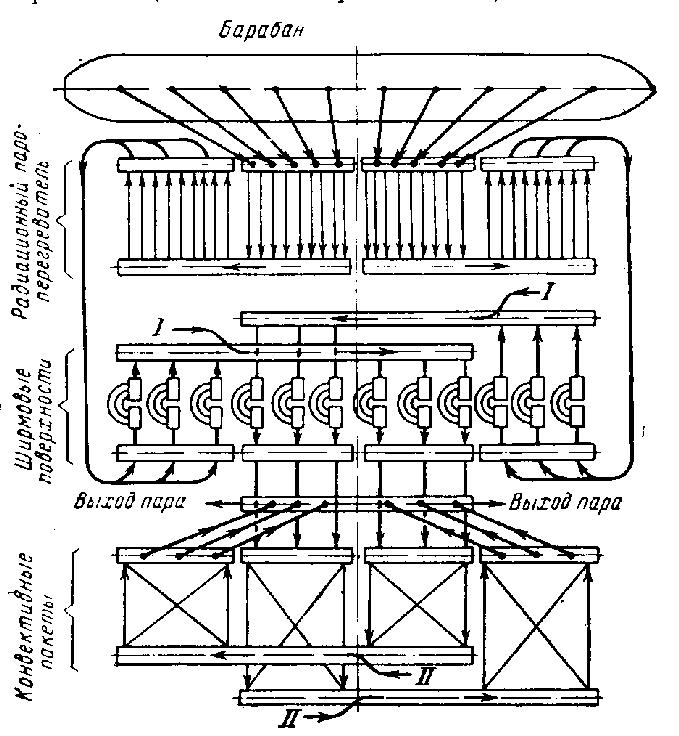

В агрегатах высоких параметров, ступени поверхности нагрева перегревателей обычно выполняют с различным типом поверхностей. Пар сначала попадает в радиационные поверхности нагрева, расположенные вверху топочной камеры, затем в ширмовые (полурадиационные) поверхности и, наконец, в конвективные. Рис. 7. 4. и рис. 7. 5.

Рис. 7.4. Схема движения пара в пароперегревателе высоких параметров.

I – первый впрыск; II – второй впрыск.

Рис. 7.5. Компоновочная схема пароперегревателей энергетического котла

с естественной циркуляцией на большую производительность.

1 – конвективные пакеты первичного пароперегревателя; 2 – ширмы; 3 – потолочный пароперегреватель; 4 – вторичный (промежуточный) пароперегреватель; 5 – трёхрядный фестон из испарительных труб заднего экрана топки.

Ширмовые поверхности нагрева размещаются на выходе из топки и в горизонтальном газоходе, их используют как элементы перегревателя. Ширмовые поверхности могут быть выполнены из U-образных вертикальных или горизонтальных т руб. В первом случае они будут недренируемыми, что надо учитывать при растопке котла. Однако вертикальные ширмы более просто сконструировать и удобно подвешивать за верхние коллекторы. Ширмы нашли широкое применение в котлах на высокое и сверхкритическое давления. Располагаются ширмы с шагом 600-800 мм, большие значения относятся к шлакующим топливам. Горизонтальные ширмы, висящие над топочной камерой, обычно подвешиваются на собственных трубах, охлаждаемых протекающей в ней средой (перегретым паром). Для организации крепления три-четыре трубы с каждой стороны ширмы (всего 6-7 труб) выводятся вверх и за потолочным перекрытием подвешиваются к балкам, а затем возвращаются обратно. Таким путём в трёх-четырёх местах по длине ширмы организуются крепления всех труб, но это значительно усложняет конструкцию. Такие ширмы нашли ограниченное применение в газомазутных котлах ТКЗ.

Змеевиковые поверхности нагрева располагаются в вертикальной конвективной шахте и частично в горизонтальном газоходе после ширм. Это также пароперегреватели первичные и вторичные. Все они выполняются из много петлевых трубных змеевиков.

При компоновке змеевиков поверхностей нагрева следует учитывать следующие обстоятельства: обеспечение минимальной тепловой развёртки и возможность частичного шлакования для пароперегревателей (организация перебросов, фестонирование первых петель змеевиков); вероятность золового износа; организация крепления труб на охлаждаемых опорах или подвесках на специальных подвесных трубах с коридорным расположением; возможность изготовления и поставки законченными блоками; удобство монтажа и ремонта.

При сжигании твёрдых топлив с большим уносом золы в конвективную шахту возникает значительный износ труб змеевиковых поверхностей нагрева. У задней стены конвективной шахты образуется повышенная концентрация золы, а следовательно, и повышенная эрозия в данном месте. В связи с этим змеевики целесообразно располагать параллельно фронту с тем, чтобы основной износ труб сосредоточить на нескольких крайних трубах, заменяемых при плановом ремонте. Высоту пакетов из труб принимают не более 1-1,5 м для удобства осмотра и ремонта, а также уменьшения абразивного износа золой. Расстояние по вертикали между отдельными пакетами и между смежными поверхностями нагрева целесообразно выдерживать 800 мм и более для возможности выполнения ремонтных работ. Крепление змеевиковых поверхностей нагрева часто выполняют на охлаждаемых воздухам балках (коробчатого сечения), реже на подвесных трубах (в агрегатах большой мощности).

В современных мощных котлах на СКД змеевиковые поверхности нагрева часто выполняют из труб диаметром 32х6 мм. В котлах на докритическое давление применяют змеевики из труб с наружным диаметром 32 – 38 мм и толщиной 3 – 5 мм. Змеевики вторичного пароперегревателя обычно выполняют из труб большого размера (диаметром до 60 мм) из-за увеличения удельных объёмов пара (при среднем давлении).

Из теории теплообмена известно, что пртивоток двух сред по сравнению с прямотоком или смешанным током даёт максимальный температурный напор. Поэтому в целях экономии металла, идущего на изготовление перегревателей, стремятся, где это возможно по нагреву стенки труб, использовать противоток. Змеевиковая поверхность пароперегревателя часто располагается вертикально в горизонтальном газоходе с коллекторами параллельно фронту котла. Это обеспечивает необходимые скорости пара при двух параллельно включённых рядах труб для котлов высоких параметров.

Вторичные пароперегреватели, работающие при сниженном давлении пара до 4 МПа и, следовательно, значительно возросшем удельном объёме пара, требуют параллельного включения 4-6 рядов труб при расположении коллекторов параллельно фронту котла.

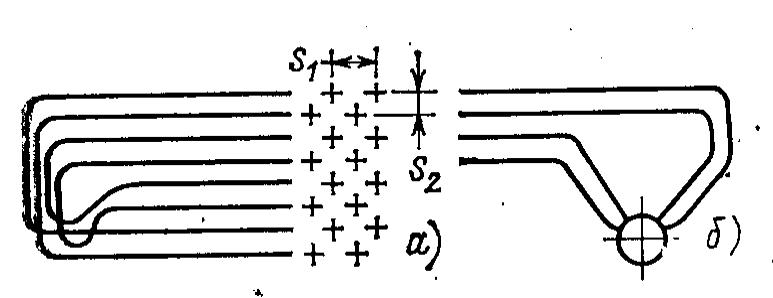

На рис. 7.6. показана змеевиковая поверхность нагрева с четырьмя параллельно включенными рядами труб, входящими в один коллектор.

Рис. 7.6. Четырёхпетлевая схема включения трубной поверхности:

а – расположение змеевиков; б – ввод труб в коллектор.

Иногда вместо одного коллектора включают два параллельно работающих для облегчения приварки труб к коллекторам и уменьшения диаметра и толщины стенки коллекторов.