- •Э. Т. Крутько

- •Пленкообразующих веществ

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть первая теоретические основы химической технологии пленкообразующих

- •Глава 1. Молекулярная структура и основные свойства пленкообразующих веществ

- •Надмолекулярные структуры

- •Глава 2. Реакции образования пленкообразующих полимеров

- •2.1. Радикальная полимеризация

- •1 Без добавок; 2 0,1% бензохинона (ингибитор); 3 0,2% нитробензола (ингибитор); 4 0,5% нитробензола (замедлитель)

- •2.2. Ионная полимеризация

- •2.3. Стереоспецифическая полимеризация

- •2.4. Сополимеризация

- •2.5. Ступенчатая полимеризация и поликонденсация

- •2.6. Молекулярная масса полимеров. Понятие о молекулярно-массовом распределении

- •2.7. Химические реакции полимеров и возможности химической модификации

- •2.8. Полимераналогичные и внутримолекулярные превращения

- •2.9. Межмолекулярные реакции полимеров. Образование сетчатых («сшитых») структур

- •Глава 3. Физические состояния пленкообразующих полимеров при нанесении покрытий

- •3.1. Агрегатные и фазовые состояния полимеров

- •Аморфное состояние

- •Кристаллическое состояние

- •3.2. Реология растворов и расплавов пленкообразователей

- •Влияние температуры на вязкость расплавов и растворов полимеров. Энергия активации вязкого течения

- •Энергия активации течения.

- •Методы измерения вязкостных свойств концентрированных растворов и расплавов полимеров. Структура концентрированных растворов и расплавов полимеров

- •Метод капиллярной вискозиметрии

- •Методы ротационной вискозиметрии

- •Метод падающего шарика

- •Метод сдвига параллельных плоскостей

- •3.3. Термомеханический метод изучения физических состояний пленкообразователей

- •1 Гибкая нить; 2 жесткая нить; 3 жесткая проволока

- •Глава 4. Теоретические основы пленкообразования

- •4.1. Общие сведения о пленкообразовании

- •4.2. Пленкообразование, осуществляемое без химических превращений

- •4.2.1. Формирование покрытий из растворов пленкообразующих Особенности свойств растворов полимеров

- •Химическое строение полимера и его способность к растворению

- •Характеристика процесса

- •I испарение из жидкой пленки, контролируемое поверхностными явлениями;

- •II испарение из сформировавшейся твердой пленки, определяемое диффузионными процессами в массе полимерного материала

- •Влияние условий пленкообразования на свойства покрытий

- •4.2.2. Формирование покрытий из водных дисперсий полимеров

- •Характеристика процесса

- •Условия пленкообразования

- •Свойства покрытий

- •4.2.З. Формирование покрытий из органодисперсий полимеров

- •4.2.4. Формирование покрытий из порошковых пленкообразователей

- •Характеристика процесса

- •4.3. Пленкообразование, осуществляемое в результате химических превращений

- •4.3 1. Полимеризация на поверхности субстрата Характеристика процесса

- •Способы проведения процесса

- •4.3.2. Поликонденсация на поверхности субстрата

- •4.4. Структурные превращения пленкообразователей в процессе формирования покрытий

- •Структура покрытий из аморфных полимеров

- •Структура покрытий из кристаллических полимеров

- •Надмолекулярная структура.

- •Часть вторая химико-технологические принципы получения и использования пленкообразующих веществ

- •Глава 5. Пленкообразующие поликонденсационного типа

- •5.1. Поли- и олигоэфирные пленкообразователи

- •5.2. Немодифицированные насыщенные полиэфиры

- •5.3.Модифицированные олигоэфиры

- •Олигоэфиры, модифицированные растительными маслами и их жирными кислотами

- •1, 2, 10 Теплообменники; 3, 18 конденсаторы; 4, 16 жидкостные счетчики;

- •5.3.1. Лакокрасочные материалы на основе органорастворимых алкидных олигомеров

- •5.3.2. Водоразбавляемые олигоэфиры

- •5.3.3. Олигоэфиры, модифицированные синтетическими жирными кислотами с линейной и -разветвленной цепью

- •5.3.4. Олигоэфиры, модифицированные бензойными кислотами

- •5.3.5. Олигоэфиры, модифицированные канифолью

- •5.4. Алкидно-стирольные олигоэфиры

- •5.5. Уралкиды

- •6 Обогреваемый весовой мерник; 8 вакуум-приемник; 9 – разделительный сосуд; 10 теплообменник; 11 реактор с электроиндукционным oбогревом;

- •15 Шестеренчатый насос; 16 – весы; 17 тapa

- •17, 18 Шестеренчатые насосы; 19 патронный фильтр

- •5.6. Ненасыщенные олигоэфиры

- •5.6.1.Олигоэфирмалеинаты

- •5.6.2. Олигоэфиракрилаты

- •5.6.3. Ненасыщенные олигоэфиры, отверждаемые

- •5.7. Расчет рецептур органорастворимых алкидов

- •5.8. Лакокрасочные материалы на основе олигоэфирмалеинатов и принципы их отверждения

- •5.9. Охрана окружающей среды при производстве олигоэфиров

- •5.10. Феноло- и аминоальдегидные пленкообразователи

- •5.10.1 Фенолформальдегидные пленкообразователи

- •Поликонденсация фенола с формальдегидом при кислотном катализе (новолаки)

- •Новолачные олигомеры

- •Поликонденсация фенола с формальдегидом при основном катализе. Резолы

- •Резольные олигомеры

- •5.10.2. Модифицированные фенолоформальдегидные олигомеры

- •5.10.3. Полимеры на основе формальдегида и гомологов фенола

- •5.10.4. Полимеры на основе фенолов и других альдегидов

- •Фенолофурфурольные олигомеры

- •5.10.5. Совмещенные полимеры

- •5.10.6. Резорциноформальдегидные полимеры

- •5.10.7. Технология производства новолачных и резольных олигомеров

- •1 Объемный мерник; 2 автоматические порционные весы; 3, 4 весовые мерники; 5, 13 жидкостные счетчики; 6, 7, 14 конденсаторы; 8 – реактор;

- •5.10.8. Аминоальдегидные пленкообразователи

- •Исходное сырье

- •Основные закономерности синтеза карбамидоформальдегидных олигомеров

- •Модифицированные карбамидоформальдегиды

- •Структура и свойства карбамидоформальдегидных олигомеров

- •Основные закономерности процесса синтеза меламиноформальдегидных олигомеров

- •5.10.9. Свойства и применение аминоформальдегидов

- •5.10.10. Технология получения аминоформальдегидных олигомеров

- •5.11. Циклогексаноновые и циклогексанонформальдегидные пленкообразователи

- •5.12. Пленкообразователи эпоксидного типа

- •Отверждение

- •Отверждение аминами

- •Отверждение дикарбоновыми кислотами и их ангидридами

- •Каталитическое отверждение

- •5.12.1. Свойства и применение эпоксидных олигомеров

- •5.12.2. Циклоалифатические эпоксидные олигомеры

- •5.12.3. Алифатические эпоксидные олигомеры

- •5.12.4. Эпоксидированные новолачные олигомеры

- •5.12.5. Технология производства эпоксидных олигомеров

- •1 Конденсатор; 2 автоматические порционные весы; 3 объемный мерник;

- •4 Весовой мерник; 5 вакуум-приемник; 6 реактор с электроиндукционным обогревом; 7 обогреваемый приемник расплава олигомера; 8 барабан-кристаллизатор; 9 приемный бункер

- •Техника безопасности при производстве эпоксидных полимеров и защита окружающей среды

- •5.12.6. Лакокрасочные материалы на основе эпоксидных олигомеров

- •5.13. Пленкообразователи полиуретанового типа

- •5.13.1. Блокированные изоцианаты

- •5.13.2. Полиэфируретаны

- •5.13.3. Лакокрасочные материалы на основе полиуретановых пленкообразователей

- •5.14. Элементоорганические пленкообразующие полимеры

- •Реакции образования и строение

- •24 Горизонтальный смеситель

- •5.14.1. Модифицированные кремнийорганические пленкообразователи. Реакции отверждения. Лакокрасочные материалы на основе модифицированных кремнийорганических пленкообразователей

- •5.15. Полиамиды

- •1, 2 Жидкостные счетчики; 3, 7 весовые мерники, 4 – объемный мерник;

- •5, 6, 8 Конденсаторы; 9 реактор с пароводяной рубашкой; 10, 13, 16 – вакуум-приемники; 11, 14 реакторы с электроиндукционным обогревом,

- •5.16. Поликарбонаты

- •5.17. Пентапласт

- •5.18. Полиимиды

- •Глава 6 полимеризационные пленкообразователи

- •6.1. Полиуглеводороды

- •6.2. Поливинилацетат и его производные

- •1, 2 Жидкостные счетчики; 3, 59, 17, 19 конденсаторы; 4 автоматические порционные весы; 10, 11 аппараты для растворения поливинилового спирта;

- •6.3. Пленкообразующие на основе акриловых полимеров

- •6.4. Пленкообразующие на основе диеновых полимеров и сополимеров, их особенности

- •6.5. Эфироцеллюлозные пленкообразователи

- •6.6. Пленкообразователи на основе растительных масел

- •Химические основы переработки масел

- •6.7. Сополимеризация масел с виниловыми мономерами

- •6.7.1. Малеинизированные и стиролизованные масла

- •6.7.2. Эпоксидированные масла

- •6.7.3. Дегидратация масел

- •6.7.4. Технологические схемы получения препарированных масел и олиф

- •31, 32 Аппараты для отделения жирных кислот

- •6.7.5. Механизм химического отверждения масляных пленкообразователей

- •6.8. Сиккативы

- •6.10. Природные пленкообразующие смолы

- •6.10. Мономеры и олигомеры для получения покрытий на подложке

- •Способы инициирования полимеризации на подложке

- •Глава 7. Старение полимеров под воздействием тепла и излучений

- •7.1. Понятие о «старении» полимеров

- •7.2. Термодеструкция и термическая стойкость полимеров

- •7.3. Деструкция полимеров под действием физических и механических факторов

- •Глава 8. Деструкция полимеров под воздействием кислорода и химических реагентов

- •8.1. Действие кислорода на полимеры. Окисление и окислительная деструкция

- •8.2. Деструкция полимеров под действием химических агентов

- •8.3. Принципы стабилизации полимеров в целях защиты их от старения

- •Оглавление

- •Химия и технология пленкообразующих веществ

- •220050. Минск, Свердлова, 13а.

Химические основы переработки масел

Масла для получения лакокрасочных покрытий после очистки либо подвергаются предварительной обработке – изомеризации, полимеризации, оксидированию, либо применяются как модификаторы других пленкообразующих веществ, например алкидов.

Превращение масел в связующее вещество лакокрасочных покрытий происходит обычно в два этапа. Первоначально на заводах, производящих лакокрасочную продукцию, масла (мономеры) в результате указанных реакций превращают в олигомеры (преимущественно в ди- и тримеры), которые уже могут служить пленкообразующими веществами. На этом этапе масло находится в жидкотекучем состоянии (или в состоянии раствора). На втором этапе (на заводах, потребляющих лакокрасочную продукцию) при формировании покрытия происходит «отверждение» димеров и тримеров масла, т.е. образование пленки пространственного строения.

В зависимости от условий на обеих стадиях могут развиваться полимеризация или оксидирование либо оба процесса одновременно.

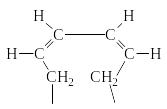

Изомеризация масел. При нагревании масла до 250280С происходит его изомеризация, а после разрушения ингибиторов начинаются процессы полимеризации. При этом изолированные двойные связи в ацильных остатках частично переходят в более активное сопряженное состояние:

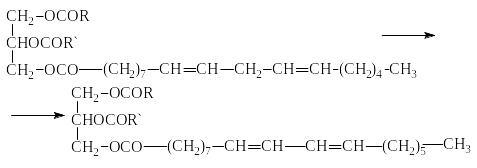

Полимеризация масел. При обработке масла в тех же условиях, что и при изомеризации, после термического разрушения природных ингибиторов происходит первый этап уплотнения масла, т.е. образование димеров и тримеров. Это возможно в результате реакции ДильсаАльдера при взаимодействии изомеризованных ацильных остатков масел с неизомеризованными остатками другой молекулы.

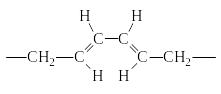

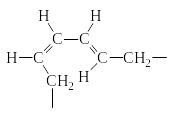

В результате реакции ДильсаАльдера образуются стабильные с пониженной непредельностью олигомерные масла, содержащие шестичленные циклы. При этом преимущественно получаются при изомеризации ацилов транс-транс-диеновые формы. Они более активны, чем транс-цис- и особенно цис-цис-диеновые формы. Это объясняется тем, что транс-транс-формы имеют меньше пространственных препятствий при химических взаимодействиях (в том числе и при реакции ДильсаАльдера), чем другие формы:

Т ранс-транс-диен

ранс-транс-диен

Цис-транс-диен.

Ц ис-цис-диен

ис-цис-диен

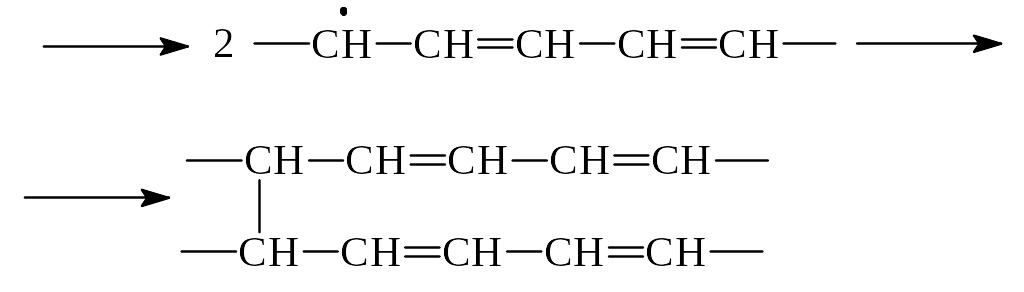

Возможна также димеризация масел при их термообработке по свободнорадикальному механизму. При этом за счет водорода -метиленовой группы ацильного остатка масла, отщепляемого с помощью радикалов типа R или ROO, образуются дегидродимеры масел:

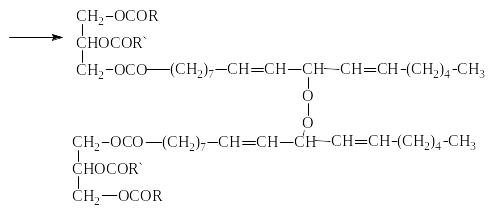

![]() инициатор

инициатор

изомеризация рекомбинация

Такие дегидродимеры, в отличие от димеров, образующихся по реакции ДильсаАльдера, нецикличны и обладают большей активностью вследствие конъюгации двойных связей в ацильных остатках.

П араллельно

с реакциями уплотнения масел возможно

развитие и реакций внутримолекулярного

взаимодействия ацильных остатков, что

экспериментально подтверждено на

примере тунгового масла:

араллельно

с реакциями уплотнения масел возможно

развитие и реакций внутримолекулярного

взаимодействия ацильных остатков, что

экспериментально подтверждено на

примере тунгового масла:

Молекулярная масса масла при этом не увеличивается, а непредельность снижается. Это сказывается на его реакционной способности. Благодаря полимеризации (вернее, олигомеризации) масел их молекулярная масса увеличивается с 800900 до 18002000 с одновременным повышением химической активности. При этом преимущественно образуются димеры масел и небольшое количество тримеров. Продукты олигомеризации масел можно также рассматривать как сложные эфиры двух- и одноосновных непредельных кислот.

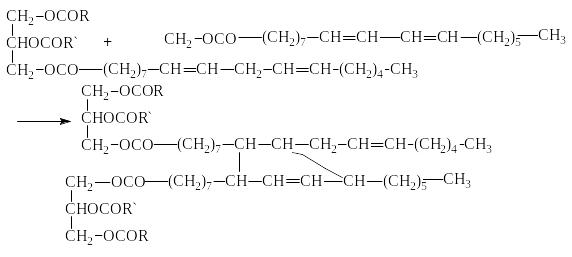

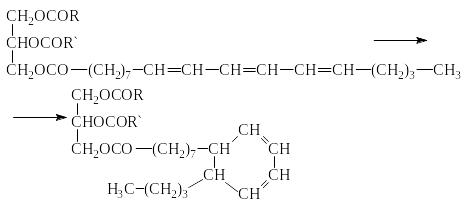

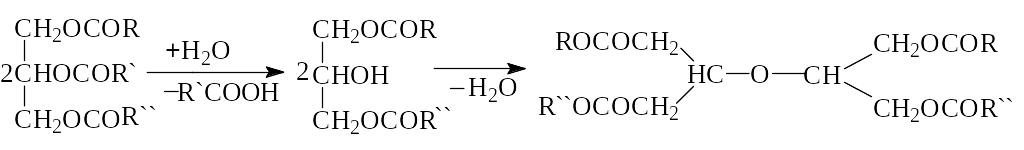

Поликонденсация масел. Наряду с реакциями полимеризации могут развиваться и реакции поликонденсации, также дающие продукты уплотнения масел, которые обладают более высокой молекулярной массой. Это происходит, например, в результате взаимодействия между собой образующихся при термообработке диглицеридов:

А также за счет межмолекулярной реакции гидроксильных групп рицинолевой кислоты в случае касторового масла.

Происходят также побочные реакции, связанные с деструкцией триглицеридов. При этом повышаются кислотные числа масел (увеличивается содержание свободных кислот) и образуется акролеин, что нежелательно. Изменение вязкости и плотности масел, иодных и кислотных чисел используется для контроля и регулирования процессов обработки масел.

Оксидированные масла. При получении оксидированных масел процесс присоединения кислорода ведут сравнительно неглубоко, с тем чтобы получить не пространственные продукты, а лишь разветвленные олигомеры (в среднем ди- или тримеры глицеридов). Для ускорения оксидирования масла нагревают с принудительной продувкой воздуха через всю массу. Об окончании процесса судят по изменению вязкости, плотности и других характеристик.

Так как масла содержат ацильные радикалы, имеющие двойные связи, то при контакте с кислородом воздуха возможно одновременное развитие окислительной полимеризации и деструкции.

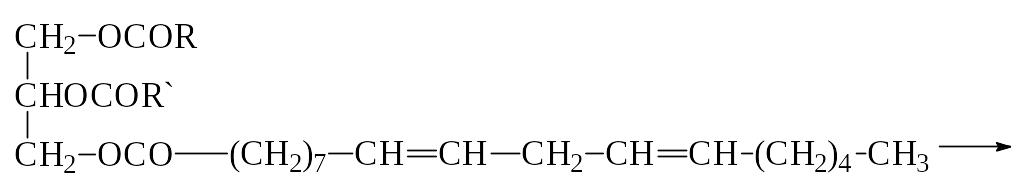

Процесс взаимодействия масел с кислородом воздуха развивается с образованием перекисных и гидроперекисных соединений:

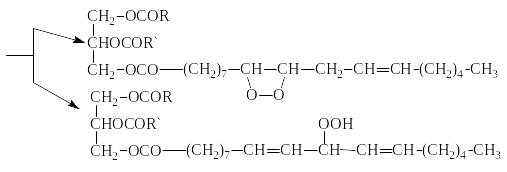

Образование гидроперекисей и перекисей в маслах – это только начало их дальнейшей полимеризации по радикальному механизму:

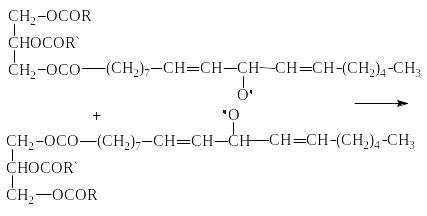

Э тот

радикал способен взаимодействовать с

молекулой исходного масла, вызывая рост

цепи, но может сразу же рекомбинировать,

особенно в условиях повышенной температуры

и избытка кислорода воздуха; при этом

образуется кислородсодержащий димер,

т.е.

целевой продукт переработки масла:

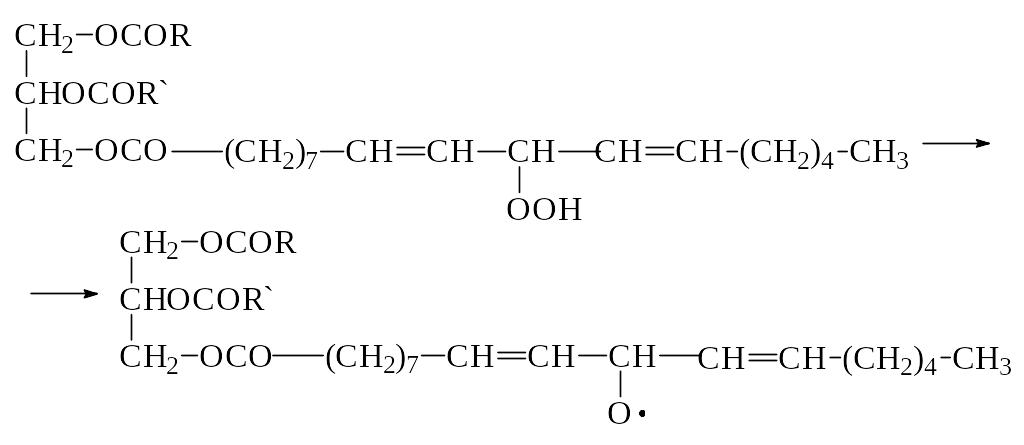

тот

радикал способен взаимодействовать с

молекулой исходного масла, вызывая рост

цепи, но может сразу же рекомбинировать,

особенно в условиях повышенной температуры

и избытка кислорода воздуха; при этом

образуется кислородсодержащий димер,

т.е.

целевой продукт переработки масла:

Остальные радикалы также могут рекомбинировать или развивать реакцию роста цепи, давая при этом продукты более высокомолекулярные, чем исходные масла, т.е. обеспечивать их уплотнение.

Оксиполимеризованные масла более реакционноспособны по сравнению с термополимеризованными. Это связано с наличием в продуктах уплотнения кислорода и конъюгированных двойных связей.

Олифы – различные композиции из оксидированных, полимеризованных или переэтерифицированных масел и сиккативов, способные к пленкообразованию на воздухе. В состав некоторых олиф входит также органический растворитель углеводородного типа (до 50%).

Олифы различаются по исходному сырью, способу изготовления и особенно по качеству образуемой на их основе защитной пленки. Олифы используют самостоятельно в качестве грунтовочного слоя (например, по дереву), но чаще в качестве полуфабриката для получения масляных красок, разведения густотертых красок и др.

Олифы делят на три группы: натуральные, уплотненные и синтетические (переэтерифицированные).

Натуральные олифы – это жидкие пленкообразователи, не содержащие растворителей и приготовляемые на основе обезвоженных при 160180С высыхающих масел или их смесей с полувысыхающими маслами. Их получают способом полимеризации или оксиполимеризации.

Уплотненные олифы – это продукты более глубокой оксиполимеризации высыхающих или полувысыхающих масел, которые обязательно разбавляются растворителем. Наиболее известна из этого типа олифа «оксоль». Количество сиккатива, добавляемого к маслу перед оксиполимеризацией, составляет (в пересчете на металл): Рb – 0,51,0%, Со – 0,050,1%, Мn – 0,0050,01% от массы масла.

Оксиполимеризованное масло из-за глубокого уплотнения обладает высокой вязкостью (в 3040 раз большей, чем у натуральной олифы), поэтому его разбавляют до рабочей вязкости дешевым растворителем, который улетучивается при формировании покрытий.

Олифу «оксоль» нельзя считать равноценным заменителем натуральных олиф, так как она при повышенном расходе дает покрытия худшего качества. Покрытия на основе олифы «оксоль» хотя и обладают хорошим блеском и адгезией, но имеют более темный цвет, а срок их службы не превышает трех лет.

Олифы, особенно уплотненные, часто готовят на смесях высыхающих масел (льняного, соевого) с полувысыхающими. Выпускаются также комбинированные олифы, представляющие собой смесь оксидированного и полимеризованного масел с добавкой сиккатива и растворителя.

Синтетические олифы (например, пентоли) получают реакцией переэтерификации растительных масел пентаэритритом. К синтетическим олифам относят и алкидные – 50%-ные растворы в уайт-спирите жирных глифталей или пентафталей. Для получения олиф этого типа расходуется меньше растительных масел, а покрытия на их основе отличаются повышенной атмосферостойкостью и долговечностью.