- •Э. Т. Крутько

- •Пленкообразующих веществ

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть первая теоретические основы химической технологии пленкообразующих

- •Глава 1. Молекулярная структура и основные свойства пленкообразующих веществ

- •Надмолекулярные структуры

- •Глава 2. Реакции образования пленкообразующих полимеров

- •2.1. Радикальная полимеризация

- •1 Без добавок; 2 0,1% бензохинона (ингибитор); 3 0,2% нитробензола (ингибитор); 4 0,5% нитробензола (замедлитель)

- •2.2. Ионная полимеризация

- •2.3. Стереоспецифическая полимеризация

- •2.4. Сополимеризация

- •2.5. Ступенчатая полимеризация и поликонденсация

- •2.6. Молекулярная масса полимеров. Понятие о молекулярно-массовом распределении

- •2.7. Химические реакции полимеров и возможности химической модификации

- •2.8. Полимераналогичные и внутримолекулярные превращения

- •2.9. Межмолекулярные реакции полимеров. Образование сетчатых («сшитых») структур

- •Глава 3. Физические состояния пленкообразующих полимеров при нанесении покрытий

- •3.1. Агрегатные и фазовые состояния полимеров

- •Аморфное состояние

- •Кристаллическое состояние

- •3.2. Реология растворов и расплавов пленкообразователей

- •Влияние температуры на вязкость расплавов и растворов полимеров. Энергия активации вязкого течения

- •Энергия активации течения.

- •Методы измерения вязкостных свойств концентрированных растворов и расплавов полимеров. Структура концентрированных растворов и расплавов полимеров

- •Метод капиллярной вискозиметрии

- •Методы ротационной вискозиметрии

- •Метод падающего шарика

- •Метод сдвига параллельных плоскостей

- •3.3. Термомеханический метод изучения физических состояний пленкообразователей

- •1 Гибкая нить; 2 жесткая нить; 3 жесткая проволока

- •Глава 4. Теоретические основы пленкообразования

- •4.1. Общие сведения о пленкообразовании

- •4.2. Пленкообразование, осуществляемое без химических превращений

- •4.2.1. Формирование покрытий из растворов пленкообразующих Особенности свойств растворов полимеров

- •Химическое строение полимера и его способность к растворению

- •Характеристика процесса

- •I испарение из жидкой пленки, контролируемое поверхностными явлениями;

- •II испарение из сформировавшейся твердой пленки, определяемое диффузионными процессами в массе полимерного материала

- •Влияние условий пленкообразования на свойства покрытий

- •4.2.2. Формирование покрытий из водных дисперсий полимеров

- •Характеристика процесса

- •Условия пленкообразования

- •Свойства покрытий

- •4.2.З. Формирование покрытий из органодисперсий полимеров

- •4.2.4. Формирование покрытий из порошковых пленкообразователей

- •Характеристика процесса

- •4.3. Пленкообразование, осуществляемое в результате химических превращений

- •4.3 1. Полимеризация на поверхности субстрата Характеристика процесса

- •Способы проведения процесса

- •4.3.2. Поликонденсация на поверхности субстрата

- •4.4. Структурные превращения пленкообразователей в процессе формирования покрытий

- •Структура покрытий из аморфных полимеров

- •Структура покрытий из кристаллических полимеров

- •Надмолекулярная структура.

- •Часть вторая химико-технологические принципы получения и использования пленкообразующих веществ

- •Глава 5. Пленкообразующие поликонденсационного типа

- •5.1. Поли- и олигоэфирные пленкообразователи

- •5.2. Немодифицированные насыщенные полиэфиры

- •5.3.Модифицированные олигоэфиры

- •Олигоэфиры, модифицированные растительными маслами и их жирными кислотами

- •1, 2, 10 Теплообменники; 3, 18 конденсаторы; 4, 16 жидкостные счетчики;

- •5.3.1. Лакокрасочные материалы на основе органорастворимых алкидных олигомеров

- •5.3.2. Водоразбавляемые олигоэфиры

- •5.3.3. Олигоэфиры, модифицированные синтетическими жирными кислотами с линейной и -разветвленной цепью

- •5.3.4. Олигоэфиры, модифицированные бензойными кислотами

- •5.3.5. Олигоэфиры, модифицированные канифолью

- •5.4. Алкидно-стирольные олигоэфиры

- •5.5. Уралкиды

- •6 Обогреваемый весовой мерник; 8 вакуум-приемник; 9 – разделительный сосуд; 10 теплообменник; 11 реактор с электроиндукционным oбогревом;

- •15 Шестеренчатый насос; 16 – весы; 17 тapa

- •17, 18 Шестеренчатые насосы; 19 патронный фильтр

- •5.6. Ненасыщенные олигоэфиры

- •5.6.1.Олигоэфирмалеинаты

- •5.6.2. Олигоэфиракрилаты

- •5.6.3. Ненасыщенные олигоэфиры, отверждаемые

- •5.7. Расчет рецептур органорастворимых алкидов

- •5.8. Лакокрасочные материалы на основе олигоэфирмалеинатов и принципы их отверждения

- •5.9. Охрана окружающей среды при производстве олигоэфиров

- •5.10. Феноло- и аминоальдегидные пленкообразователи

- •5.10.1 Фенолформальдегидные пленкообразователи

- •Поликонденсация фенола с формальдегидом при кислотном катализе (новолаки)

- •Новолачные олигомеры

- •Поликонденсация фенола с формальдегидом при основном катализе. Резолы

- •Резольные олигомеры

- •5.10.2. Модифицированные фенолоформальдегидные олигомеры

- •5.10.3. Полимеры на основе формальдегида и гомологов фенола

- •5.10.4. Полимеры на основе фенолов и других альдегидов

- •Фенолофурфурольные олигомеры

- •5.10.5. Совмещенные полимеры

- •5.10.6. Резорциноформальдегидные полимеры

- •5.10.7. Технология производства новолачных и резольных олигомеров

- •1 Объемный мерник; 2 автоматические порционные весы; 3, 4 весовые мерники; 5, 13 жидкостные счетчики; 6, 7, 14 конденсаторы; 8 – реактор;

- •5.10.8. Аминоальдегидные пленкообразователи

- •Исходное сырье

- •Основные закономерности синтеза карбамидоформальдегидных олигомеров

- •Модифицированные карбамидоформальдегиды

- •Структура и свойства карбамидоформальдегидных олигомеров

- •Основные закономерности процесса синтеза меламиноформальдегидных олигомеров

- •5.10.9. Свойства и применение аминоформальдегидов

- •5.10.10. Технология получения аминоформальдегидных олигомеров

- •5.11. Циклогексаноновые и циклогексанонформальдегидные пленкообразователи

- •5.12. Пленкообразователи эпоксидного типа

- •Отверждение

- •Отверждение аминами

- •Отверждение дикарбоновыми кислотами и их ангидридами

- •Каталитическое отверждение

- •5.12.1. Свойства и применение эпоксидных олигомеров

- •5.12.2. Циклоалифатические эпоксидные олигомеры

- •5.12.3. Алифатические эпоксидные олигомеры

- •5.12.4. Эпоксидированные новолачные олигомеры

- •5.12.5. Технология производства эпоксидных олигомеров

- •1 Конденсатор; 2 автоматические порционные весы; 3 объемный мерник;

- •4 Весовой мерник; 5 вакуум-приемник; 6 реактор с электроиндукционным обогревом; 7 обогреваемый приемник расплава олигомера; 8 барабан-кристаллизатор; 9 приемный бункер

- •Техника безопасности при производстве эпоксидных полимеров и защита окружающей среды

- •5.12.6. Лакокрасочные материалы на основе эпоксидных олигомеров

- •5.13. Пленкообразователи полиуретанового типа

- •5.13.1. Блокированные изоцианаты

- •5.13.2. Полиэфируретаны

- •5.13.3. Лакокрасочные материалы на основе полиуретановых пленкообразователей

- •5.14. Элементоорганические пленкообразующие полимеры

- •Реакции образования и строение

- •24 Горизонтальный смеситель

- •5.14.1. Модифицированные кремнийорганические пленкообразователи. Реакции отверждения. Лакокрасочные материалы на основе модифицированных кремнийорганических пленкообразователей

- •5.15. Полиамиды

- •1, 2 Жидкостные счетчики; 3, 7 весовые мерники, 4 – объемный мерник;

- •5, 6, 8 Конденсаторы; 9 реактор с пароводяной рубашкой; 10, 13, 16 – вакуум-приемники; 11, 14 реакторы с электроиндукционным обогревом,

- •5.16. Поликарбонаты

- •5.17. Пентапласт

- •5.18. Полиимиды

- •Глава 6 полимеризационные пленкообразователи

- •6.1. Полиуглеводороды

- •6.2. Поливинилацетат и его производные

- •1, 2 Жидкостные счетчики; 3, 59, 17, 19 конденсаторы; 4 автоматические порционные весы; 10, 11 аппараты для растворения поливинилового спирта;

- •6.3. Пленкообразующие на основе акриловых полимеров

- •6.4. Пленкообразующие на основе диеновых полимеров и сополимеров, их особенности

- •6.5. Эфироцеллюлозные пленкообразователи

- •6.6. Пленкообразователи на основе растительных масел

- •Химические основы переработки масел

- •6.7. Сополимеризация масел с виниловыми мономерами

- •6.7.1. Малеинизированные и стиролизованные масла

- •6.7.2. Эпоксидированные масла

- •6.7.3. Дегидратация масел

- •6.7.4. Технологические схемы получения препарированных масел и олиф

- •31, 32 Аппараты для отделения жирных кислот

- •6.7.5. Механизм химического отверждения масляных пленкообразователей

- •6.8. Сиккативы

- •6.10. Природные пленкообразующие смолы

- •6.10. Мономеры и олигомеры для получения покрытий на подложке

- •Способы инициирования полимеризации на подложке

- •Глава 7. Старение полимеров под воздействием тепла и излучений

- •7.1. Понятие о «старении» полимеров

- •7.2. Термодеструкция и термическая стойкость полимеров

- •7.3. Деструкция полимеров под действием физических и механических факторов

- •Глава 8. Деструкция полимеров под воздействием кислорода и химических реагентов

- •8.1. Действие кислорода на полимеры. Окисление и окислительная деструкция

- •8.2. Деструкция полимеров под действием химических агентов

- •8.3. Принципы стабилизации полимеров в целях защиты их от старения

- •Оглавление

- •Химия и технология пленкообразующих веществ

- •220050. Минск, Свердлова, 13а.

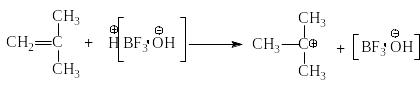

2.2. Ионная полимеризация

Все более возрастает роль полимеризационных процессов, в которых рост цепи макромолекулы происходит под влиянием ионов. Вещества, инициирующие полимеризацию мономеров по ионному механизму, называются катализаторами. Если каталитическое инициирование приводит к росту цепи под действием карбониевого положительно заряженного иона (карбокатиона), М+[Кат]М+[Кат, то имеет место катионная полимеризация, если рост цепи вызывается отрицательно заряженным углеродным ионом (карбанионом), М+Кат]М[Кат]+, то происходит анионная полимеризация. К ионным типам полимеризации относят также реакции роста цепи, происходящие путем координации мономера на поверхности катализатора, причем твердая поверхность катализатора в этом случае играет особую роль матрицы, которая постоянно репродуцирует полимерную цепь с определенным пространственным упорядоченным расположением составляющих ее звеньев. Реакционная система в случае ионной полимеризации часто является гетерогенной (неорганический или органометаллический твердый катализатор и жидкий органический мономер). Полимеризация под влиянием ионных катализаторов обычно происходит с большими, чем при радикальной, скоростями и приводит к получению полимера большей молекулярной массы.

Обычно катализаторами катионной полимеризации являются катализаторы Фриделя Крафтса BF3; А1С13; SnCl4; TiCl4, т. е. сильные электроноакцепторные вещества. Они проявляют свою активность в присутствии небольших количеств сокатализатора (например, следов Н2О) для образования гидрид-иона (Н+). Энергия активации катионной полимеризации обычно не превышает 63 кДж/моль (15 ккал/моль), и поэтому скорость ее очень высока, а температурный коэффициент отрицателен (т. е. с понижением температуры скорость реакции возрастает). Например, полимеризация изобутилена под действием ВF3 проходит за несколько секунд при 100°С, причем образуется полимер очень высокой молекулярной массы. Обычно принятый механизм катионной полимеризации включает образование комплексного соединения катализатора и сокатализатора, обладающего свойствами сильной кислоты:

![]()

Н а

стадии инициирования протон присоединяется

к молекуле мономера, и образуется ионная

пара:

а

стадии инициирования протон присоединяется

к молекуле мономера, и образуется ионная

пара:

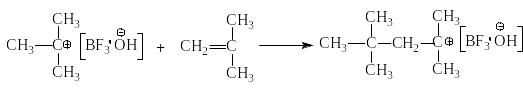

Э тот

ион затем реагирует со следующей

молекулой мономера:

тот

ион затем реагирует со следующей

молекулой мономера:

и т.д.

Тaким образом, на конце растущей цепи всегда находится карбокатион с противоанионом. Благодаря поляризации молекулы мономера обеспечивается регулярное присоединение звеньев по типу «голова к хвосту», так как другой тип присоединения здесь просто невозможен. Поэтому цепь полимера имеет химически регулярную структуру. Малая диэлектрическая постоянная среды способствует сохранению ионной пары в процессе роста цепи.

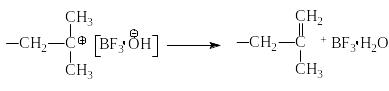

Обрыв цепи путем рекомбинации одноименно заряженных ионов невозможен и происходит благодаря перестройке ионной пары при уменьшении кинетической подвижности макроиона вследствие увеличения его размеров. При этом образуется нейтральная молекула полимера с двойной связью на конце и регенерируется исходный комплекс катализатор сокатализатор:

В озможно

также соединение сокатализатора и

растущей цепи с образованием ковалентной

связи и регенерацией катализатора:

озможно

также соединение сокатализатора и

растущей цепи с образованием ковалентной

связи и регенерацией катализатора:

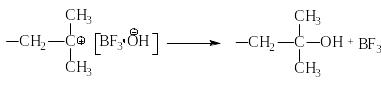

К атализатор

может многократно инициировать рост

цепи полимера,

поэтому уже малые его количества

будут эффективны для проведения процесса

полимеризации. Может происходить обрыв

реакционной цепи с передачей ее на

мономер:

атализатор

может многократно инициировать рост

цепи полимера,

поэтому уже малые его количества

будут эффективны для проведения процесса

полимеризации. Может происходить обрыв

реакционной цепи с передачей ее на

мономер:

Анионная полимеризация является одним из самых ранних освоенных в промышленности методов ионной полимеризации.

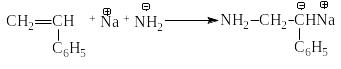

Наиболее активны в реакциях анионной полимеризации мономеры с электроноакцепторными заместителями, например акрилонитрил, стирол и др. Катализаторами при этом являются вещества, легко отдающие электроны, щелочные металлы, их алкилы, гидриды, амиды, а также различные основания. Полимеризация стирола в среде жидкого аммиака в присутствии амида натрия протекает по следующей схеме:

( инициирование)

инициирование)

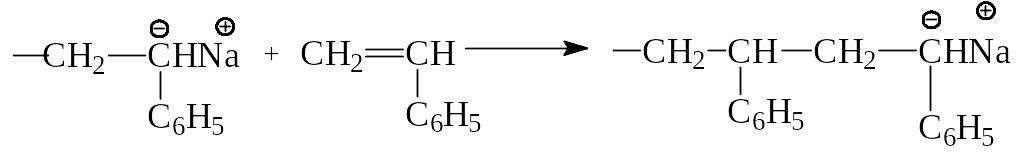

(рост цепи)

(передача цепи через растворитель)

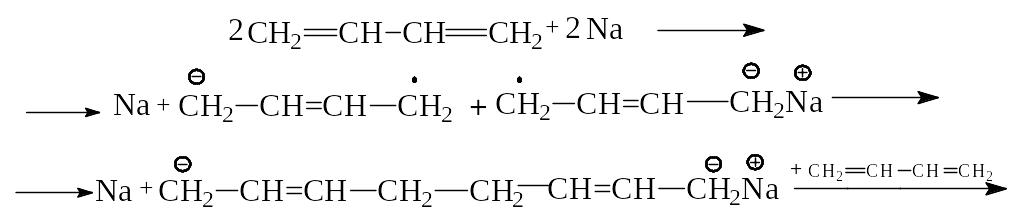

Отрицательный заряд карбаниона и положительно заряженный противоион перемещаются вдоль цепи, а каждая молекула мономера внедряется между этими зарядами. В результате получается макромолекула с регулярным чередованием звеньев. Чем больше основность катализатора, тем активнее он катализирует анионную полимеризацию. Обрыв цепи при анионной полимеризации происходит обычно путем ее передачи на растворитель или мономер. Если инициаторами полимеризации являются щелочные металлы (Li, Na), то вначале образуются ион-радикалы мономера, которые, соединяясь друг с другом, дают начало кинетическим цепям полимеризации в обоих направлениях от активного центра:

и далее рост цепи на обоих концах бианиона.

Этот вид полимеризации дает возможность получения «живущих» полимеров, которые сохраняют на концах анионы в течение длительного времени и способны инициировать полимеризацию при дальнейшем добавлении мономера. При этом происходит выравнивание размеров отдельных макромолекул и образование монодисперсных полимеров.