- •Э. Т. Крутько

- •Пленкообразующих веществ

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть первая теоретические основы химической технологии пленкообразующих

- •Глава 1. Молекулярная структура и основные свойства пленкообразующих веществ

- •Надмолекулярные структуры

- •Глава 2. Реакции образования пленкообразующих полимеров

- •2.1. Радикальная полимеризация

- •1 Без добавок; 2 0,1% бензохинона (ингибитор); 3 0,2% нитробензола (ингибитор); 4 0,5% нитробензола (замедлитель)

- •2.2. Ионная полимеризация

- •2.3. Стереоспецифическая полимеризация

- •2.4. Сополимеризация

- •2.5. Ступенчатая полимеризация и поликонденсация

- •2.6. Молекулярная масса полимеров. Понятие о молекулярно-массовом распределении

- •2.7. Химические реакции полимеров и возможности химической модификации

- •2.8. Полимераналогичные и внутримолекулярные превращения

- •2.9. Межмолекулярные реакции полимеров. Образование сетчатых («сшитых») структур

- •Глава 3. Физические состояния пленкообразующих полимеров при нанесении покрытий

- •3.1. Агрегатные и фазовые состояния полимеров

- •Аморфное состояние

- •Кристаллическое состояние

- •3.2. Реология растворов и расплавов пленкообразователей

- •Влияние температуры на вязкость расплавов и растворов полимеров. Энергия активации вязкого течения

- •Энергия активации течения.

- •Методы измерения вязкостных свойств концентрированных растворов и расплавов полимеров. Структура концентрированных растворов и расплавов полимеров

- •Метод капиллярной вискозиметрии

- •Методы ротационной вискозиметрии

- •Метод падающего шарика

- •Метод сдвига параллельных плоскостей

- •3.3. Термомеханический метод изучения физических состояний пленкообразователей

- •1 Гибкая нить; 2 жесткая нить; 3 жесткая проволока

- •Глава 4. Теоретические основы пленкообразования

- •4.1. Общие сведения о пленкообразовании

- •4.2. Пленкообразование, осуществляемое без химических превращений

- •4.2.1. Формирование покрытий из растворов пленкообразующих Особенности свойств растворов полимеров

- •Химическое строение полимера и его способность к растворению

- •Характеристика процесса

- •I испарение из жидкой пленки, контролируемое поверхностными явлениями;

- •II испарение из сформировавшейся твердой пленки, определяемое диффузионными процессами в массе полимерного материала

- •Влияние условий пленкообразования на свойства покрытий

- •4.2.2. Формирование покрытий из водных дисперсий полимеров

- •Характеристика процесса

- •Условия пленкообразования

- •Свойства покрытий

- •4.2.З. Формирование покрытий из органодисперсий полимеров

- •4.2.4. Формирование покрытий из порошковых пленкообразователей

- •Характеристика процесса

- •4.3. Пленкообразование, осуществляемое в результате химических превращений

- •4.3 1. Полимеризация на поверхности субстрата Характеристика процесса

- •Способы проведения процесса

- •4.3.2. Поликонденсация на поверхности субстрата

- •4.4. Структурные превращения пленкообразователей в процессе формирования покрытий

- •Структура покрытий из аморфных полимеров

- •Структура покрытий из кристаллических полимеров

- •Надмолекулярная структура.

- •Часть вторая химико-технологические принципы получения и использования пленкообразующих веществ

- •Глава 5. Пленкообразующие поликонденсационного типа

- •5.1. Поли- и олигоэфирные пленкообразователи

- •5.2. Немодифицированные насыщенные полиэфиры

- •5.3.Модифицированные олигоэфиры

- •Олигоэфиры, модифицированные растительными маслами и их жирными кислотами

- •1, 2, 10 Теплообменники; 3, 18 конденсаторы; 4, 16 жидкостные счетчики;

- •5.3.1. Лакокрасочные материалы на основе органорастворимых алкидных олигомеров

- •5.3.2. Водоразбавляемые олигоэфиры

- •5.3.3. Олигоэфиры, модифицированные синтетическими жирными кислотами с линейной и -разветвленной цепью

- •5.3.4. Олигоэфиры, модифицированные бензойными кислотами

- •5.3.5. Олигоэфиры, модифицированные канифолью

- •5.4. Алкидно-стирольные олигоэфиры

- •5.5. Уралкиды

- •6 Обогреваемый весовой мерник; 8 вакуум-приемник; 9 – разделительный сосуд; 10 теплообменник; 11 реактор с электроиндукционным oбогревом;

- •15 Шестеренчатый насос; 16 – весы; 17 тapa

- •17, 18 Шестеренчатые насосы; 19 патронный фильтр

- •5.6. Ненасыщенные олигоэфиры

- •5.6.1.Олигоэфирмалеинаты

- •5.6.2. Олигоэфиракрилаты

- •5.6.3. Ненасыщенные олигоэфиры, отверждаемые

- •5.7. Расчет рецептур органорастворимых алкидов

- •5.8. Лакокрасочные материалы на основе олигоэфирмалеинатов и принципы их отверждения

- •5.9. Охрана окружающей среды при производстве олигоэфиров

- •5.10. Феноло- и аминоальдегидные пленкообразователи

- •5.10.1 Фенолформальдегидные пленкообразователи

- •Поликонденсация фенола с формальдегидом при кислотном катализе (новолаки)

- •Новолачные олигомеры

- •Поликонденсация фенола с формальдегидом при основном катализе. Резолы

- •Резольные олигомеры

- •5.10.2. Модифицированные фенолоформальдегидные олигомеры

- •5.10.3. Полимеры на основе формальдегида и гомологов фенола

- •5.10.4. Полимеры на основе фенолов и других альдегидов

- •Фенолофурфурольные олигомеры

- •5.10.5. Совмещенные полимеры

- •5.10.6. Резорциноформальдегидные полимеры

- •5.10.7. Технология производства новолачных и резольных олигомеров

- •1 Объемный мерник; 2 автоматические порционные весы; 3, 4 весовые мерники; 5, 13 жидкостные счетчики; 6, 7, 14 конденсаторы; 8 – реактор;

- •5.10.8. Аминоальдегидные пленкообразователи

- •Исходное сырье

- •Основные закономерности синтеза карбамидоформальдегидных олигомеров

- •Модифицированные карбамидоформальдегиды

- •Структура и свойства карбамидоформальдегидных олигомеров

- •Основные закономерности процесса синтеза меламиноформальдегидных олигомеров

- •5.10.9. Свойства и применение аминоформальдегидов

- •5.10.10. Технология получения аминоформальдегидных олигомеров

- •5.11. Циклогексаноновые и циклогексанонформальдегидные пленкообразователи

- •5.12. Пленкообразователи эпоксидного типа

- •Отверждение

- •Отверждение аминами

- •Отверждение дикарбоновыми кислотами и их ангидридами

- •Каталитическое отверждение

- •5.12.1. Свойства и применение эпоксидных олигомеров

- •5.12.2. Циклоалифатические эпоксидные олигомеры

- •5.12.3. Алифатические эпоксидные олигомеры

- •5.12.4. Эпоксидированные новолачные олигомеры

- •5.12.5. Технология производства эпоксидных олигомеров

- •1 Конденсатор; 2 автоматические порционные весы; 3 объемный мерник;

- •4 Весовой мерник; 5 вакуум-приемник; 6 реактор с электроиндукционным обогревом; 7 обогреваемый приемник расплава олигомера; 8 барабан-кристаллизатор; 9 приемный бункер

- •Техника безопасности при производстве эпоксидных полимеров и защита окружающей среды

- •5.12.6. Лакокрасочные материалы на основе эпоксидных олигомеров

- •5.13. Пленкообразователи полиуретанового типа

- •5.13.1. Блокированные изоцианаты

- •5.13.2. Полиэфируретаны

- •5.13.3. Лакокрасочные материалы на основе полиуретановых пленкообразователей

- •5.14. Элементоорганические пленкообразующие полимеры

- •Реакции образования и строение

- •24 Горизонтальный смеситель

- •5.14.1. Модифицированные кремнийорганические пленкообразователи. Реакции отверждения. Лакокрасочные материалы на основе модифицированных кремнийорганических пленкообразователей

- •5.15. Полиамиды

- •1, 2 Жидкостные счетчики; 3, 7 весовые мерники, 4 – объемный мерник;

- •5, 6, 8 Конденсаторы; 9 реактор с пароводяной рубашкой; 10, 13, 16 – вакуум-приемники; 11, 14 реакторы с электроиндукционным обогревом,

- •5.16. Поликарбонаты

- •5.17. Пентапласт

- •5.18. Полиимиды

- •Глава 6 полимеризационные пленкообразователи

- •6.1. Полиуглеводороды

- •6.2. Поливинилацетат и его производные

- •1, 2 Жидкостные счетчики; 3, 59, 17, 19 конденсаторы; 4 автоматические порционные весы; 10, 11 аппараты для растворения поливинилового спирта;

- •6.3. Пленкообразующие на основе акриловых полимеров

- •6.4. Пленкообразующие на основе диеновых полимеров и сополимеров, их особенности

- •6.5. Эфироцеллюлозные пленкообразователи

- •6.6. Пленкообразователи на основе растительных масел

- •Химические основы переработки масел

- •6.7. Сополимеризация масел с виниловыми мономерами

- •6.7.1. Малеинизированные и стиролизованные масла

- •6.7.2. Эпоксидированные масла

- •6.7.3. Дегидратация масел

- •6.7.4. Технологические схемы получения препарированных масел и олиф

- •31, 32 Аппараты для отделения жирных кислот

- •6.7.5. Механизм химического отверждения масляных пленкообразователей

- •6.8. Сиккативы

- •6.10. Природные пленкообразующие смолы

- •6.10. Мономеры и олигомеры для получения покрытий на подложке

- •Способы инициирования полимеризации на подложке

- •Глава 7. Старение полимеров под воздействием тепла и излучений

- •7.1. Понятие о «старении» полимеров

- •7.2. Термодеструкция и термическая стойкость полимеров

- •7.3. Деструкция полимеров под действием физических и механических факторов

- •Глава 8. Деструкция полимеров под воздействием кислорода и химических реагентов

- •8.1. Действие кислорода на полимеры. Окисление и окислительная деструкция

- •8.2. Деструкция полимеров под действием химических агентов

- •8.3. Принципы стабилизации полимеров в целях защиты их от старения

- •Оглавление

- •Химия и технология пленкообразующих веществ

- •220050. Минск, Свердлова, 13а.

2.8. Полимераналогичные и внутримолекулярные превращения

Реакции, приводящие к полимераналогичным превращениям полимеров, широко используются в химии полимеров, главным образом, для химической модификации природных и синтетических высокомолекулярных соединений.

Широко исследованы эти типы реакций на примере природного полимера целлюлозы, поскольку они осуществляются при промышленном производстве волокон из модифицированной целлюлозы. Большие успехи достигнуты в этом направлении в работах советского ученого 3. А. Роговина.

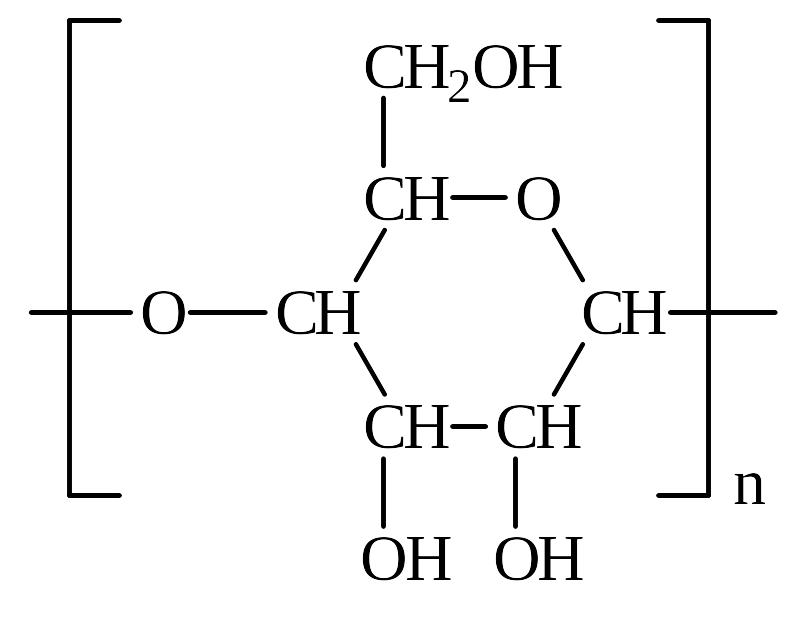

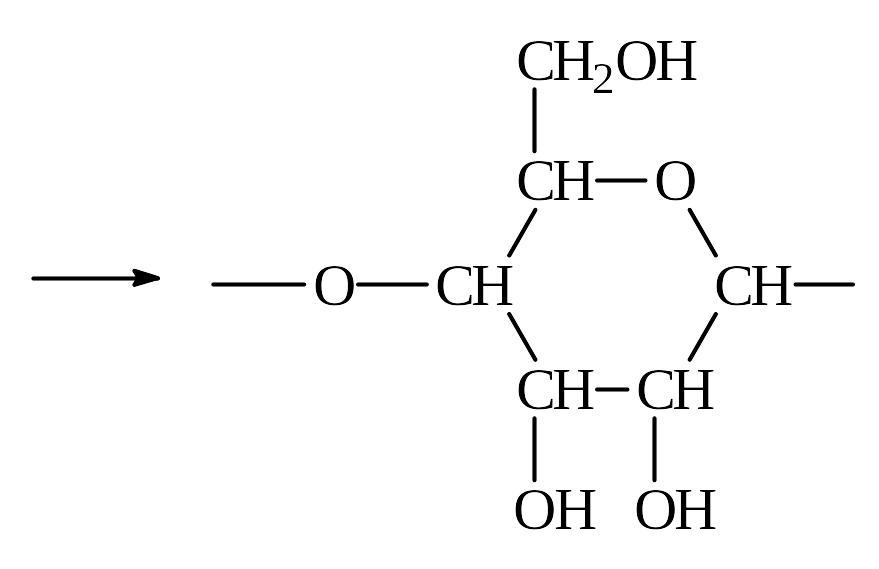

Целлюлоза представляет собой полисахарид, макромолекула которого построена линейно из остатков глюкозы.

Многие реакции модификации целлюлозы протекают гетерогенно, так как она во многих взаимодействиях нерастворима или частично растворима в реакционной среде. Реагент часто вообще не достигает некоторых гидроксильных групп в молекуле целлюлозы, прочно соединенных водородными связями:

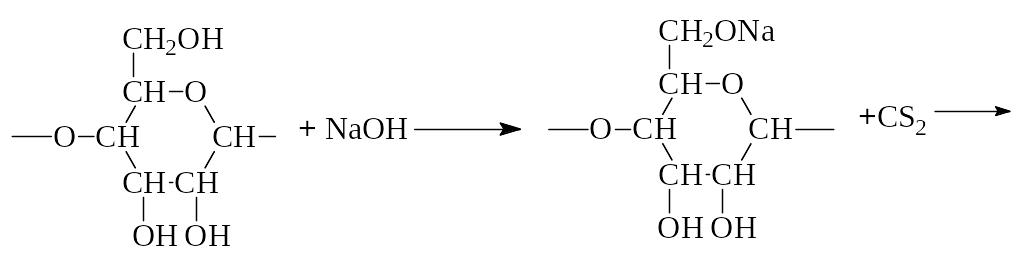

Этими особенностями строения природной целлюлозы, а также ее высокой молекулярной массой (500600 тыс.) обусловлена необходимость подвергать ее химическому воздействию перед дальнейшей переработкой в волокна, пленки и другие материалы. Перевести целлюлозу в вязкотекучее состояние путем нагревания невозможно, так как еще до этого перехода начинается процесс ее химического разложения. Переработка целлюлозы так называемым вискозным методом основана на последовательных полимераналогичных реакциях:

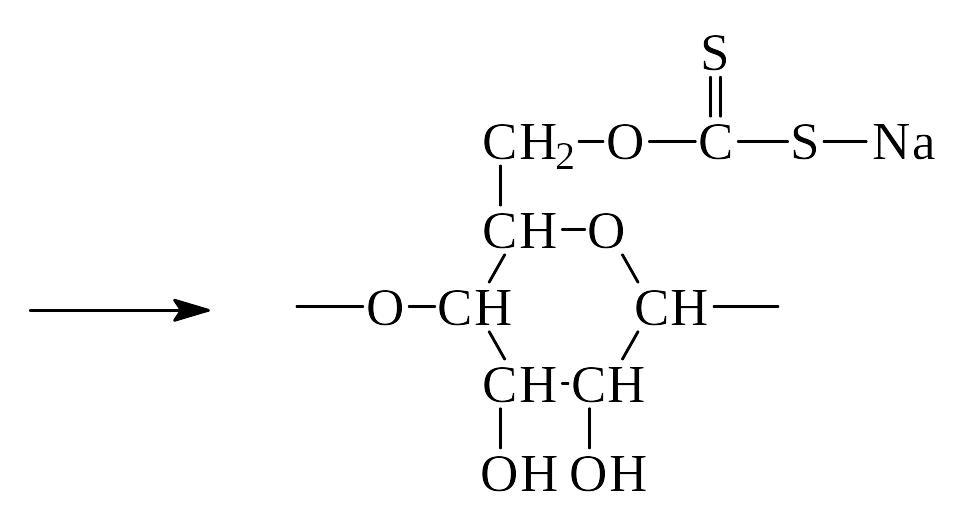

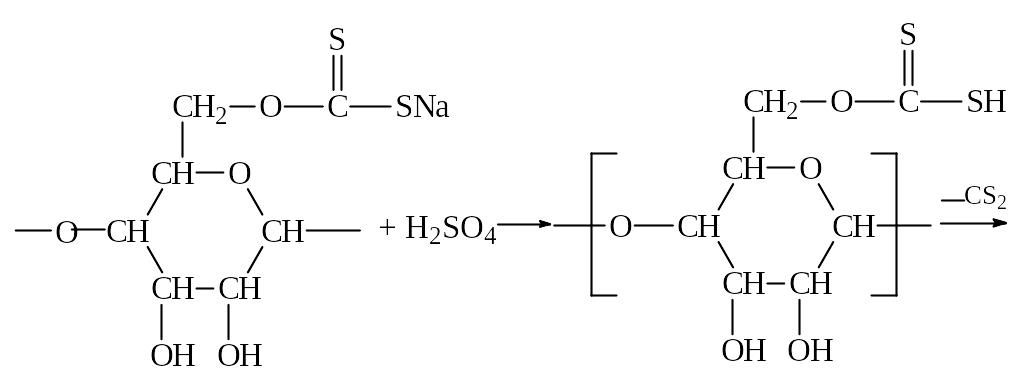

Эта реакция не охватывает все мономерные звенья макромолекул целлюлозы (приблизительно одна из шести гидроксильных групп образует ксантогенат натрия) вследствие как гетерогенности реакции, так и разной реакционной способности первичного и вторичного гидроксилов. Однако уже такая степень превращения нарушает регулярность строения целлюлозы, разрушает плотную упаковку ее макромолекул и позволяет перевести их в раствор. Последующий гидролиз ксантогенатов серной кислотой приводит к регенерации целлюлозы из-за неустойчивости и разложения ксантогеновой кислоты:

Благодаря потере растворимости целлюлозы в водной среде так получают пленки или волокна из целлюлозы.

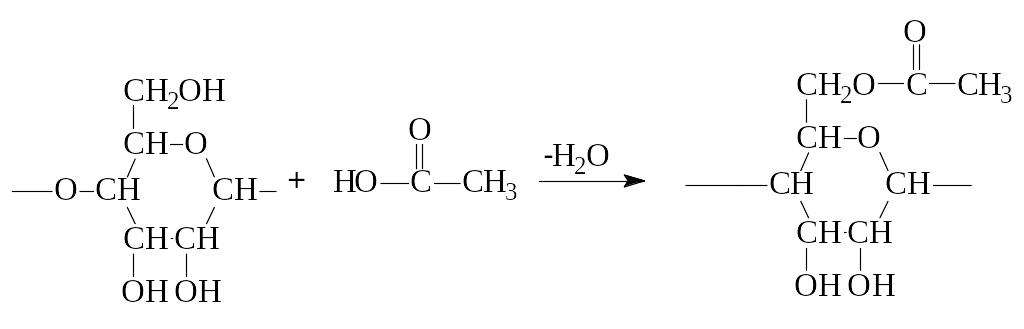

Промышленное применение находят также полимераналогичные превращения целлюлозы путем ацетилирования и нитрования. Ацетат целлюлозы получается взаимодействием ее гидроксильных гpyпп с уксусной кислотой в присутствии катализаторов (Н2SO4; HClO4):

Для смещения равновесия реакции вправо выделяющуюся воду связывают, например уксусным ангидридом, который затем тоже участвует в реакции ацетилирования. Реакция может пройти до образования триацетата (по всем трем гидроксилам мономерного звена), однако вследствие ее гетерогенности образуется смесь моно-, ди- и триацетатов целлюлозы. Для получения более композиционно-однородных продуктов проводят гидролиз триацетата, используя различную реакционную способность первичных и вторичных гидроксилов. При гидролизе сложноэфирная группа первичного гидроксила более реакционноспособна, что ведет к получению диацетата целлюлозы.

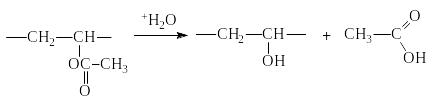

И ногда

полимераналогичные превращения являются

единственным методом получения желаемого

полимера. Например, при гидролизе

поливинилацетата образуется поливиниловый

спирт:

ногда

полимераналогичные превращения являются

единственным методом получения желаемого

полимера. Например, при гидролизе

поливинилацетата образуется поливиниловый

спирт:

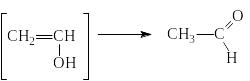

Как известно, виниловый спирт не

существует в свободн ом

виде, а сразу превращается в уксусный

альдегид:

ом

виде, а сразу превращается в уксусный

альдегид:

,

поэтому полимеризацией мономера поливиниловый спирт синтезировать нельзя.

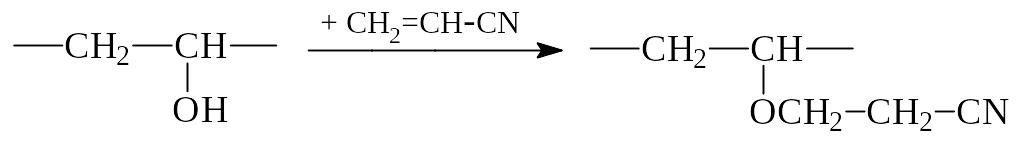

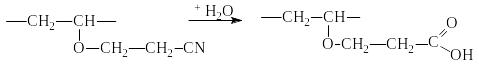

Другой пример полимераналогичной реакции получение цианэтиловых эфиров поливинилового спирта с целью повышения его стойкости к воде:

Эти эфиры при гидролизе дают полимерные кислоты:

Таким образом, серией полимераналогичных превращений из одного полимера можно получить ряд ценных продуктов.

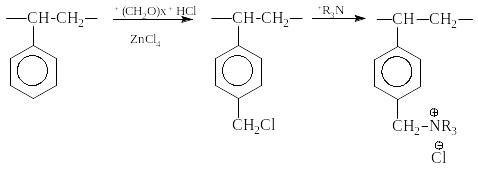

Реакция хлорметилирования полистирола или сополимера стирола и дивинилбензола используется для получения анионитов:

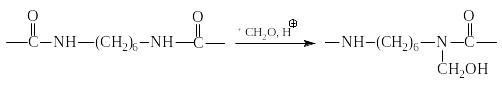

Обработка полиамидов формальдегидом приводит к увеличению их растворимости, облегчению перерабатываемости:

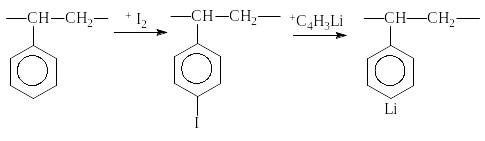

Можно увеличить также реакционную способность промышленных полимеров, не имеющих функциональных групп, путем введения в их структуру атомов металлов (так называемое металлирование полимеров):

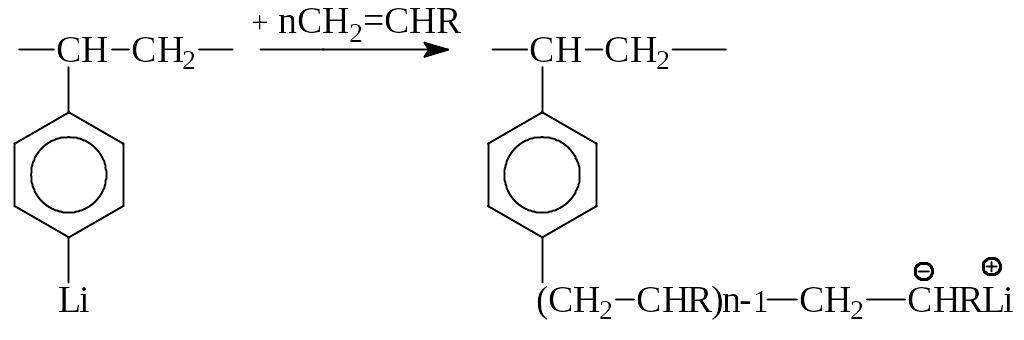

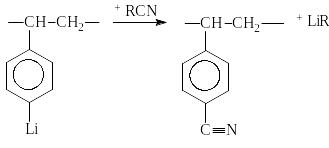

Наличие связи С—Li в полистироле позволяет проводить затем прививку на него другого мономера (образование привитого сополимера) или вводить химически активные функциональные группы:

и т. д.

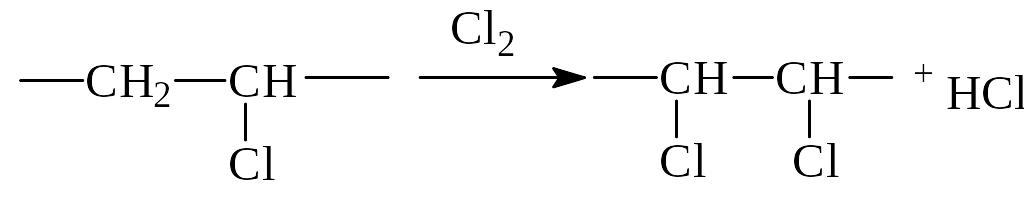

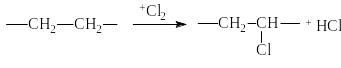

Весьма распространены реакции хлорирования различных промышленных углеводородных полимеров. Так, частичное хлорирование поливинилхлорида улучшает его растворимость вследствие нарушения регулярности структуры, что используется для получения волокна «хлорин»:

Х лорирование

полиэтилена также позволяет нарушить

регулярность строения его цепной

молекулы путем частичного разрушения

кристаллических структур полиэтилена,

что придает ему высокоэластические

свойства при сохранении химической

стойкости, характерной для полиэтилена:

лорирование

полиэтилена также позволяет нарушить

регулярность строения его цепной

молекулы путем частичного разрушения

кристаллических структур полиэтилена,

что придает ему высокоэластические

свойства при сохранении химической

стойкости, характерной для полиэтилена:

Реакция идет по типу галогенирования насыщенных углеводородов.

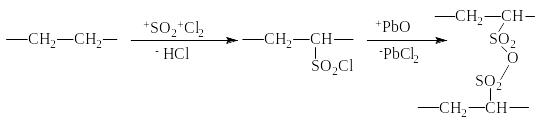

Сульфохлорирование полиэтилена позволяет получать из него эластичный продукт со свойствами каучука, который можно затем обрабатывать оксидами металлов для повышения прочности и теплостойкости:

(а) (б)

Полимераналогичное превращение (а) далее позволяет провести межмолекулярную реакцию (б) сшивания для улучшения свойств полимера.

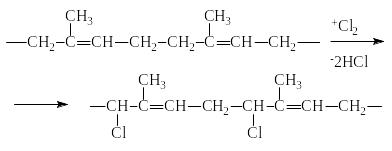

Х лорирование

ненасыщенных эластомеров (например,

натурального каучука) позволяет повысить

их химическую стойкость и адгезию к

металлическим поверхностям. Взаимодействие

полиизопрена с хлором сопровождается

образованием циклов в макромолекулах:

лорирование

ненасыщенных эластомеров (например,

натурального каучука) позволяет повысить

их химическую стойкость и адгезию к

металлическим поверхностям. Взаимодействие

полиизопрена с хлором сопровождается

образованием циклов в макромолекулах:

После связывания 3435% хлора начинается образование циклов:

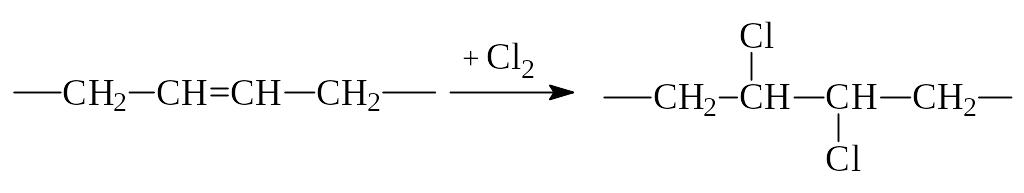

Далее происходит присоединение хлора в цикле и в цепи с образованием конечного хлорида каучука, содержащего четыре атома хлора на одно мономерное звено полиизопрена. Здесь полимераналогичное превращение сопровождается внутримолекулярной реакцией циклизации. К полибутадиеновому каучуку присоединяется хлор по двойной связи:

Ненасыщенные полимеры могут присоединять НС1, меркаптаны и другие соединения, причем продукты присоединения обладают ценными свойствами (пленкообразование и др.).

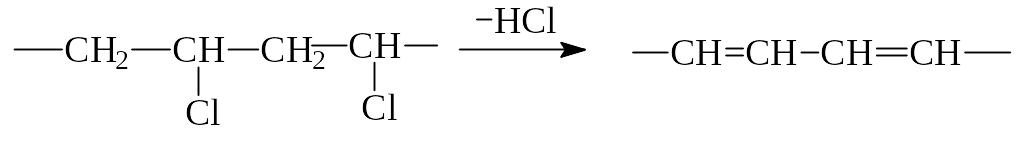

При отщеплении хлористого водорода от поливинилхлорида получаются поливинилены полимеры с системами сопряженных связей, обладающие полупроводниковыми и магнитными свойствами

и способные окрашиваться при тепловой обработке, что можно использовать для получения фотоснимков на полимерных пленках, покрытиях и пр. Выделение НС1 происходит за счет взаимодействия внутри одной макромолекулы, и поэтому данная реакция тоже относится к внутримолекулярным типам химических превращений полимеров.

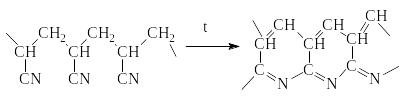

Внутримолекулярные превращения, как мы видели, могут сопровождаться образованием циклов, что приводит к изменению структуры, а часто и длины макромолекул. Так, теплостойкий полимер с полупроводниковыми свойствами образуется при нагревании полиакрилнитрила при 200°С:

Полученный циклический полимер с сопряженными связями применяют для производства волокон и пленок, устойчивых до 800°С. Поскольку этот полимер окрашен в черный цвет, его называют «черным орлоном».

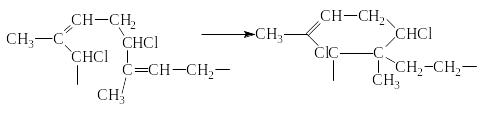

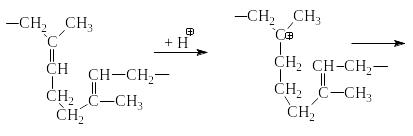

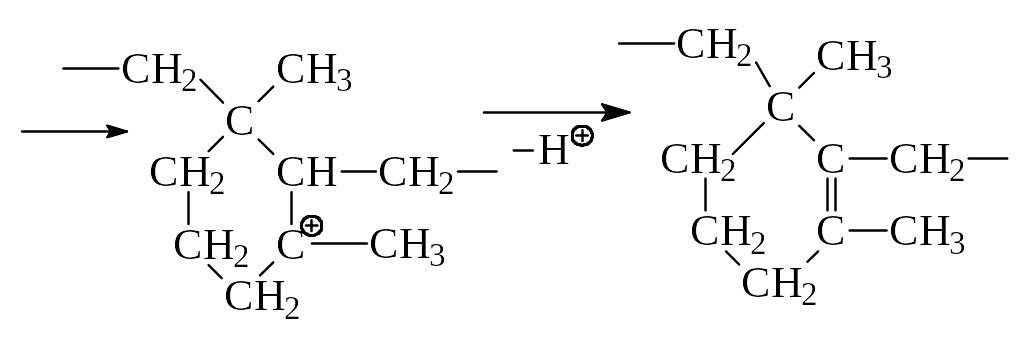

При нагревании диеновых эластомеров в присутствии кислот или хлоридов металлов переменной валентности протекает внутримолекулярная циклизация с образованием шестичленных колец. При этом эластичный полимер теряет свое основное качество и становится твердым и хрупким:

Как видно, атака участка цепи полиизопрена протоном приводит к образованию карбониевого иона вначале в линейной цепи, а затем в цикле благодаря реакции карбокатиона с соседней двойной связью внутри цепи. Потом двойная связь в цикле восстанавливается, а протон регенерируется и участвует в дальнейших реакциях циклизации. Получающийся циклокаучук используют для изготовления быстросохнущих типографских красок и покрытий. Реакция циклизации сопровождается деструкцией макромолекул.

Деструкция полимеров, приводящая к резкому ухудшению их механических свойств, и связанные с этим проблемы защиты полимерных молекул будут рассмотрены отдельно.