- •Э. Т. Крутько

- •Пленкообразующих веществ

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть первая теоретические основы химической технологии пленкообразующих

- •Глава 1. Молекулярная структура и основные свойства пленкообразующих веществ

- •Надмолекулярные структуры

- •Глава 2. Реакции образования пленкообразующих полимеров

- •2.1. Радикальная полимеризация

- •1 Без добавок; 2 0,1% бензохинона (ингибитор); 3 0,2% нитробензола (ингибитор); 4 0,5% нитробензола (замедлитель)

- •2.2. Ионная полимеризация

- •2.3. Стереоспецифическая полимеризация

- •2.4. Сополимеризация

- •2.5. Ступенчатая полимеризация и поликонденсация

- •2.6. Молекулярная масса полимеров. Понятие о молекулярно-массовом распределении

- •2.7. Химические реакции полимеров и возможности химической модификации

- •2.8. Полимераналогичные и внутримолекулярные превращения

- •2.9. Межмолекулярные реакции полимеров. Образование сетчатых («сшитых») структур

- •Глава 3. Физические состояния пленкообразующих полимеров при нанесении покрытий

- •3.1. Агрегатные и фазовые состояния полимеров

- •Аморфное состояние

- •Кристаллическое состояние

- •3.2. Реология растворов и расплавов пленкообразователей

- •Влияние температуры на вязкость расплавов и растворов полимеров. Энергия активации вязкого течения

- •Энергия активации течения.

- •Методы измерения вязкостных свойств концентрированных растворов и расплавов полимеров. Структура концентрированных растворов и расплавов полимеров

- •Метод капиллярной вискозиметрии

- •Методы ротационной вискозиметрии

- •Метод падающего шарика

- •Метод сдвига параллельных плоскостей

- •3.3. Термомеханический метод изучения физических состояний пленкообразователей

- •1 Гибкая нить; 2 жесткая нить; 3 жесткая проволока

- •Глава 4. Теоретические основы пленкообразования

- •4.1. Общие сведения о пленкообразовании

- •4.2. Пленкообразование, осуществляемое без химических превращений

- •4.2.1. Формирование покрытий из растворов пленкообразующих Особенности свойств растворов полимеров

- •Химическое строение полимера и его способность к растворению

- •Характеристика процесса

- •I испарение из жидкой пленки, контролируемое поверхностными явлениями;

- •II испарение из сформировавшейся твердой пленки, определяемое диффузионными процессами в массе полимерного материала

- •Влияние условий пленкообразования на свойства покрытий

- •4.2.2. Формирование покрытий из водных дисперсий полимеров

- •Характеристика процесса

- •Условия пленкообразования

- •Свойства покрытий

- •4.2.З. Формирование покрытий из органодисперсий полимеров

- •4.2.4. Формирование покрытий из порошковых пленкообразователей

- •Характеристика процесса

- •4.3. Пленкообразование, осуществляемое в результате химических превращений

- •4.3 1. Полимеризация на поверхности субстрата Характеристика процесса

- •Способы проведения процесса

- •4.3.2. Поликонденсация на поверхности субстрата

- •4.4. Структурные превращения пленкообразователей в процессе формирования покрытий

- •Структура покрытий из аморфных полимеров

- •Структура покрытий из кристаллических полимеров

- •Надмолекулярная структура.

- •Часть вторая химико-технологические принципы получения и использования пленкообразующих веществ

- •Глава 5. Пленкообразующие поликонденсационного типа

- •5.1. Поли- и олигоэфирные пленкообразователи

- •5.2. Немодифицированные насыщенные полиэфиры

- •5.3.Модифицированные олигоэфиры

- •Олигоэфиры, модифицированные растительными маслами и их жирными кислотами

- •1, 2, 10 Теплообменники; 3, 18 конденсаторы; 4, 16 жидкостные счетчики;

- •5.3.1. Лакокрасочные материалы на основе органорастворимых алкидных олигомеров

- •5.3.2. Водоразбавляемые олигоэфиры

- •5.3.3. Олигоэфиры, модифицированные синтетическими жирными кислотами с линейной и -разветвленной цепью

- •5.3.4. Олигоэфиры, модифицированные бензойными кислотами

- •5.3.5. Олигоэфиры, модифицированные канифолью

- •5.4. Алкидно-стирольные олигоэфиры

- •5.5. Уралкиды

- •6 Обогреваемый весовой мерник; 8 вакуум-приемник; 9 – разделительный сосуд; 10 теплообменник; 11 реактор с электроиндукционным oбогревом;

- •15 Шестеренчатый насос; 16 – весы; 17 тapa

- •17, 18 Шестеренчатые насосы; 19 патронный фильтр

- •5.6. Ненасыщенные олигоэфиры

- •5.6.1.Олигоэфирмалеинаты

- •5.6.2. Олигоэфиракрилаты

- •5.6.3. Ненасыщенные олигоэфиры, отверждаемые

- •5.7. Расчет рецептур органорастворимых алкидов

- •5.8. Лакокрасочные материалы на основе олигоэфирмалеинатов и принципы их отверждения

- •5.9. Охрана окружающей среды при производстве олигоэфиров

- •5.10. Феноло- и аминоальдегидные пленкообразователи

- •5.10.1 Фенолформальдегидные пленкообразователи

- •Поликонденсация фенола с формальдегидом при кислотном катализе (новолаки)

- •Новолачные олигомеры

- •Поликонденсация фенола с формальдегидом при основном катализе. Резолы

- •Резольные олигомеры

- •5.10.2. Модифицированные фенолоформальдегидные олигомеры

- •5.10.3. Полимеры на основе формальдегида и гомологов фенола

- •5.10.4. Полимеры на основе фенолов и других альдегидов

- •Фенолофурфурольные олигомеры

- •5.10.5. Совмещенные полимеры

- •5.10.6. Резорциноформальдегидные полимеры

- •5.10.7. Технология производства новолачных и резольных олигомеров

- •1 Объемный мерник; 2 автоматические порционные весы; 3, 4 весовые мерники; 5, 13 жидкостные счетчики; 6, 7, 14 конденсаторы; 8 – реактор;

- •5.10.8. Аминоальдегидные пленкообразователи

- •Исходное сырье

- •Основные закономерности синтеза карбамидоформальдегидных олигомеров

- •Модифицированные карбамидоформальдегиды

- •Структура и свойства карбамидоформальдегидных олигомеров

- •Основные закономерности процесса синтеза меламиноформальдегидных олигомеров

- •5.10.9. Свойства и применение аминоформальдегидов

- •5.10.10. Технология получения аминоформальдегидных олигомеров

- •5.11. Циклогексаноновые и циклогексанонформальдегидные пленкообразователи

- •5.12. Пленкообразователи эпоксидного типа

- •Отверждение

- •Отверждение аминами

- •Отверждение дикарбоновыми кислотами и их ангидридами

- •Каталитическое отверждение

- •5.12.1. Свойства и применение эпоксидных олигомеров

- •5.12.2. Циклоалифатические эпоксидные олигомеры

- •5.12.3. Алифатические эпоксидные олигомеры

- •5.12.4. Эпоксидированные новолачные олигомеры

- •5.12.5. Технология производства эпоксидных олигомеров

- •1 Конденсатор; 2 автоматические порционные весы; 3 объемный мерник;

- •4 Весовой мерник; 5 вакуум-приемник; 6 реактор с электроиндукционным обогревом; 7 обогреваемый приемник расплава олигомера; 8 барабан-кристаллизатор; 9 приемный бункер

- •Техника безопасности при производстве эпоксидных полимеров и защита окружающей среды

- •5.12.6. Лакокрасочные материалы на основе эпоксидных олигомеров

- •5.13. Пленкообразователи полиуретанового типа

- •5.13.1. Блокированные изоцианаты

- •5.13.2. Полиэфируретаны

- •5.13.3. Лакокрасочные материалы на основе полиуретановых пленкообразователей

- •5.14. Элементоорганические пленкообразующие полимеры

- •Реакции образования и строение

- •24 Горизонтальный смеситель

- •5.14.1. Модифицированные кремнийорганические пленкообразователи. Реакции отверждения. Лакокрасочные материалы на основе модифицированных кремнийорганических пленкообразователей

- •5.15. Полиамиды

- •1, 2 Жидкостные счетчики; 3, 7 весовые мерники, 4 – объемный мерник;

- •5, 6, 8 Конденсаторы; 9 реактор с пароводяной рубашкой; 10, 13, 16 – вакуум-приемники; 11, 14 реакторы с электроиндукционным обогревом,

- •5.16. Поликарбонаты

- •5.17. Пентапласт

- •5.18. Полиимиды

- •Глава 6 полимеризационные пленкообразователи

- •6.1. Полиуглеводороды

- •6.2. Поливинилацетат и его производные

- •1, 2 Жидкостные счетчики; 3, 59, 17, 19 конденсаторы; 4 автоматические порционные весы; 10, 11 аппараты для растворения поливинилового спирта;

- •6.3. Пленкообразующие на основе акриловых полимеров

- •6.4. Пленкообразующие на основе диеновых полимеров и сополимеров, их особенности

- •6.5. Эфироцеллюлозные пленкообразователи

- •6.6. Пленкообразователи на основе растительных масел

- •Химические основы переработки масел

- •6.7. Сополимеризация масел с виниловыми мономерами

- •6.7.1. Малеинизированные и стиролизованные масла

- •6.7.2. Эпоксидированные масла

- •6.7.3. Дегидратация масел

- •6.7.4. Технологические схемы получения препарированных масел и олиф

- •31, 32 Аппараты для отделения жирных кислот

- •6.7.5. Механизм химического отверждения масляных пленкообразователей

- •6.8. Сиккативы

- •6.10. Природные пленкообразующие смолы

- •6.10. Мономеры и олигомеры для получения покрытий на подложке

- •Способы инициирования полимеризации на подложке

- •Глава 7. Старение полимеров под воздействием тепла и излучений

- •7.1. Понятие о «старении» полимеров

- •7.2. Термодеструкция и термическая стойкость полимеров

- •7.3. Деструкция полимеров под действием физических и механических факторов

- •Глава 8. Деструкция полимеров под воздействием кислорода и химических реагентов

- •8.1. Действие кислорода на полимеры. Окисление и окислительная деструкция

- •8.2. Деструкция полимеров под действием химических агентов

- •8.3. Принципы стабилизации полимеров в целях защиты их от старения

- •Оглавление

- •Химия и технология пленкообразующих веществ

- •220050. Минск, Свердлова, 13а.

2.6. Молекулярная масса полимеров. Понятие о молекулярно-массовом распределении

Как следует из рассмотренного выше, отличительной чертой высокомолекулярных соединений является большая длина молекулярных цепей, которая несопоставима с поперечным размером молекул, близким к таковому для обычных низкомолекулярных соединений. Состав и строение макромолекул зависят не только от химического состава и строения молекул мономера, но и от способа, с помощью которого осуществлено соединение малых молекул в большие. При этом как в цепных, так и в ступенчатых процессах синтеза полимеров невозможно представить себе случай, когда все образующиеся макромолекулы имели бы одинаковую степень полимеризации, т. е. одинаковую молекулярную массу. В любом образце полимера присутствуют вместе макромолекулы разных размеров, т. е. любой полимер неоднороден по молекулярной массе. Следовательно, необходимо говорить о средней молекулярной массе полимера, которая включает молекулярную массу всех макромолекул, усредненную либо по их числу, либо по массе отдельных фракций, имеющих более или менее близкую молекулярную массу. Эта полимолекулярность является одним из основных понятий в химии и физике полимеров. Как мы видели, существенные прочностные свойства полимеров проявляются при довольно больших значениях молекулярной массы (510 тыс. ед.) и далее возрастают с ее увеличением. Регулирование молекулярной массы полимера в процессе синтеза является, таким образом, важным фактором влияния на его механические свойства.

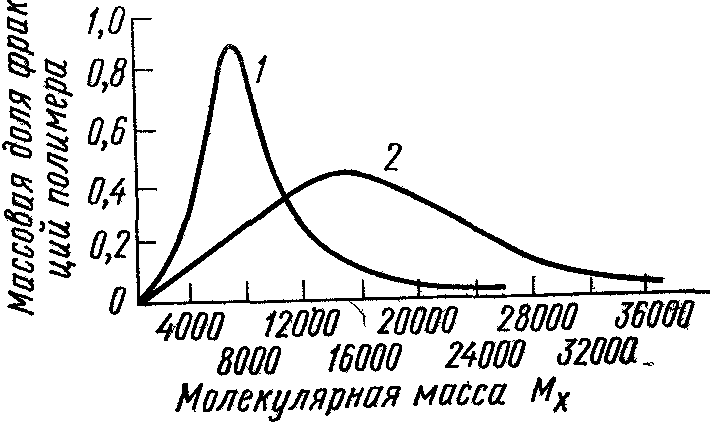

Полимолекулярность или полидисперсность, полимеров заложена уже в самом характере процессов синтеза, в их статистичности. Любой образец полимера может быть представлен набором отдельных фракций, состоящих из макромолекул приблизительно одинакового размера. Очевидно, что число таких фракций может быть бесконечно большим и никогда нельзя получить фракцию с абсолютно одинаковыми по размеру макромолекулами. Поэтому помимо средней молекулярной массы полимер может быть охарактеризован еще типом распределения по молекулярным массам (молекулярно-массовое распределение ММР) этих фракций. ММР полимера оказывает существенное влияние на его физико-механические свойства (рис. 11).

Рис. 11. Типичные дифференциальные кривые молекулярно-массового распределения (ММР) полимеров: 1 – узкое ММР (в полимере преобладает фракция определенной молекулярной массы); 2 – широкое ММР (полимер состоит из большого числа фракций с различными значениями молекулярных масс)

Кривая 1 на рис. 11 соответствует так называемому узкому ММР, когда основная масса полимера содержит фракции с молекулярной массой около 8000, а доля фракций с меньшими или большими значениями молекулярных масс значительно ниже. Кривая 2 соответствует широкому ММР, когда количество фракций с близкими значениями молекулярных масс велико, а преобладающая фракция (молекулярная масса около 15 000) лишь незначительно выделяется по своему содержанию сравнительно с другими фракциями (например, молекулярной массы 12 000 или 20 000).

Повышенное содержание высокомолекулярных фракций в полимере сообщает ему более высокие прочностные свойства, повышенную твердость и температуростойкость. Начало пластического течения таких полимеров смещается в область более высоких температур. Полимеры с большим содержанием низкомолекулярных фракций имеют пониженные значения этих величин и в целом характеризуются худшими механическими свойствами. Средняя молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение являются важными контрольными величинами при получении полимеров с желательными механическими свойствами.

Поскольку молекулярная масса полимера является среднестатистической величиной, то очевидно, что различные методы определения дают и разные ее значения. Если метод определения слабо чувствителен к молекулам малого размера, то значение молекулярной массы получится выше, чем в случае, если метод одинаково чувствителен к макромолекулам любого размера. Поэтому значение молекулярной массы, полученное с помощью какого-либо одного метода, не может точно характеризовать соотношение больших и сравнительно малых молекул в данном полимере. Методы определения молекулярной массы полимера в целом или молекулярных масс отдельных фракций обычно объединяют в две группы среднечисловые и средневесовые.

К среднечисловым относят методы, основанные на определении числа молекул в разбавленных растворах полимеров: понижение температуры замерзания раствора (криоскопия), повышение температуры кипения раствора (эбулиоскопия), определение количества концевых групп в макромолекулах, измерение осмотического давления раствора. Получаемое при этих измерениях значение среднечисловой молекулярной массы Мn представляет собой суммарную массу всех молекул в образце полимера, отнесенную к одной среднестатистической молекуле:

Mn = NxMx/Nx,

где х изменяется от 1 до , a Nx число молекул с молекулярной массой Мх.

К среднемассовым относят такие методы определения молекулярной массы, которые основаны на установлении массы отдельных макромолекул: измерение скорости седиментации, скорости диффузии, светорассеяния в растворах полимеров. Значение среднемассовой молекулярной массы Mw представляет собой произведение массы всех фракций полимера и молекулярной массы фракции, отнесенной к массе одной фракции:

Mw = xMx/x=NxMx2/NxMx,

где x масса фракции с молекулярной массой Mx, т. е. x = NxMx, Nx число молекул с молекулярной массой Mx.

Близка к среднемассовому значению средневязкостная молекулярная масса полимера, которая определяется измерением вязкости разбавленных растворов.

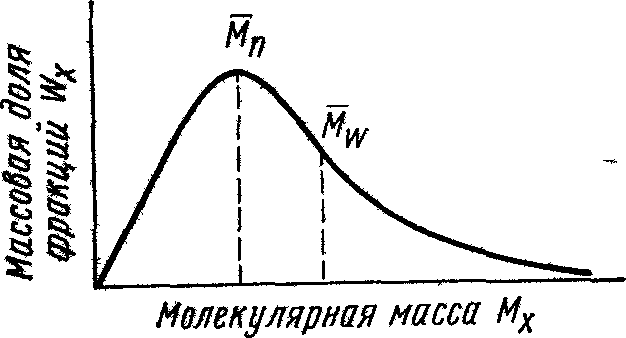

В случае если полимер состоит из одной фракции с очень близкими друг к другу размерами молекул (Mn Mw), он называется монодисперсным. Во всех остальных случаях Mw>Mn и отношение Mw/Mn>1 является мерой полидисперсности полимера. Обычно на кривой ММР полимера значение Мn приходится на фракцию, доля которой в составе полимера наибольшая, т. е. на максимум кривой ММР, a Mw сдвинут вправо по оси абсцисс (рис. 12).

Рис. 12. Положения значений молекулярных масс полимера, определенных различными методами, на кривой распределения по молекулярным массам фракций

Установление молекулярно-массового распределения проводят с помощью фракционирования, т. е. разделяя образец полимера на отдельные части, которые содержат близкие по длине макромолекулы. Фракционирование осуществляют на основе различной способности макромолекул разных размеров к растворению или осаждению из раствора при ультрацентрифугировании и другими методами.