- •Глава 1. Обзор литературы

- •Глава 2. Экспериментальная часть

- •Глава 1. Обзор литературы

- •1.1. Функциональная характеристика изоцитратлиазы и ее роль в регуляции клеточного метаболизма

- •1.1.1. Общая характеристика глюконеогенеза

- •1.1.2. Глюконеогенез в растениях

- •1.1.3. Глюконеогенез у животных

- •1.1.4. Глиоксилатный цикл

- •1.1.4.1. Роль глиоксилатного цикла в глюконеогенезе

- •1.1.4.2.Субклеточная локализация изоцитратлиазы

- •1.1.4.3. Распространение глиоксилатного цикла

- •1.1.4.3.1. Рапространение глиоксилатного цикла у микроорганизмов, низших растений и грибов

- •1.1.4.3.2. Функционирование глиоксилатного цикла у высших растений

- •1.1.4.3.3. Глиоксилатный цикл в тканях животных

- •1.1.5. Изоферментный состав изоцитратлиазы

- •1.2. Молекулярные аспекты регуляции ицл

- •1.2.1. Экспрессионная регуляция изоцитратлиазы

- •1.2.2. Генетические механизмы регуляции синтеза ицл

- •1.2.3. Характеристика структурной организации генетического материала изоцитратлиазы

- •1.2.4. Эволюция ферментов глиоксилатного цикла

- •1.3. Особенности метаболизма нетрадиционной культуры амаранта

- •1.3.1. Морфо-физиологические и биохимические свойства амаранта

- •1.3.2. Химический состав амаранта

- •Глава 2. Экспериментальная часть

- •2.1. Цель и задачи

- •2.2.2.2. Определение количества белка

- •2.2.2.3. Электрофоретические исследования белков

- •2.2.2.4. Специфическое проявление изоцитратлиазы

- •2.2.2.5. Исследование субклеточной локализации

- •2.2.2.6. Выделение суммарной клеточной популяции рнк

- •2.2.2.7. Проведение обратной транскрипции

- •2.2.2.8. Подбор праймеров

- •2.2.2.9. Проведение полимеразной цепной реакции

- •2.2.2.10. Секвенирование пцр-продукта

- •2.2.2.11. Проведение пцр в реальном времени

- •2.2.2.12. Статистическая обработка данных

- •2.3. Результаты исследования и их обсуждение

- •2.3.1. Динамика активности изоцитратлиазы из проростков амаранта

- •2.3.2. Изоферментный состав ицл в проростках амаранта

- •2.3.3. Исследование субклеточной локализации ицл

- •2.3.4. Идентификация генов изоцитратлиазы

- •2.3.4.1. Выделение суммарной клеточной популяции рнк

- •2.3.4.2. Проведение обратной транскрипции

- •2.3.4.3. Проведение полимеразной цепной реакции

- •2.3.4.4. Определение нуклеотидной последовательности продуктов полученных методом пцр

- •2.3.4.5. Изменение экспрессии генов изоцитратлиазы в проростках амаранта

1.1.3. Глюконеогенез у животных

Глюконеогенез функционирует у человека и животных главным образом в печени и в меньшей степени в почках и слизистой оболочке кишечника. Особенно активно этот процесс идет при голодании, а также в период восстановления после интенсивной мышечной работы [Епринцев А.Т. Распространение глиоксилатного цикла у организмов различных таксономических групп / А.Т. Епринцев, М.Ю. Шевченко, В.Н. Попов // Успехи современной биологии. — М., 2008.— Т. 128, № 3. - С. 271-280.];[ Епринцев А.Т. Экспрессия и регуляция ферментов глиоксилатного цикла / А.Т. Епринцев, М. Ю. Шевченко, В. Н. Попов. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 2005. – 224с.]. По данным некоторых авторов, небольшая активность фосфоенолпируваткарбоксикиназы отмечена в клетках скелетных мышц [Филлипович Ю.Б. Основы биохимии / Ю.Б. Филлипович. – М.: Высш. шк. 1993.– 496 с].

Важнейшим предшественником углеводов в организме животных является молочная кислота (лактат), образующаяся при работе мышц в процессе гликолиза и поступающая в печень с током крови. Превращение лактата в пируват осуществляется под действием гликолитического фермента лактатдегидрогеназы (так называемый Кори цикл). Субстратами глюконеогенеза выступают также промежуточные продукты ЦТК. Главными из них являются интермедиаты, способные окисляться в малат. Однако в тканях животных имеется альтернативный путь образования ФЕП из 2-оксоглутарата и предшествующих ему шестиуглеродных кислот ЦТК.

1.1.4. Глиоксилатный цикл

1.1.4.1. Роль глиоксилатного цикла в глюконеогенезе

Глиоксилатный цикл является важным этапом трансформации жирных кислот в углеводы у организмов различных таксономических групп.

Глиоксилатный цикл был впервые открыт Корнбергом и Кребсом в 1957 году в клетках бактерий рода Pseudomonas, выращиваемых на ацетате [Kornberg H. L. Synthesis of cell constituents from C2-units by a modigied tricarboxylic acid cycle / H. L. Kornberg, H. A. Krebs // Nature – 1957. – Vol. 179. – P. 988-991.]. Для этих микроорганизмов было показано, что его функцией является конденсация С2-молекул для синтеза составляющих клетку компонентов. Для растительных тканей функционирование глиоксилатного цикла было впервые показано в эндосперме клещевины [Malhotra O. P. Isolation and characterization of isocitrate lyase of castor endosperm / O. P. Malhotra, P. K. Srivaslava // Arch. Biochem. and Biophys. – 1982. – Vol. 214, №1. – P. 164-171.]. В жирозапасающих тканях растений основной функцией глиоксилатного цикла считается участие в глюконеогенезе при мобилизации запасных жиров. Глиоксилатный цикл шунтирует две декарбоксилирующие реакции цикла трикарбоновых кислот и позволяет использовать C2-соединения в качестве субстрата для глюконеогенеза[Kornberg H. L. Synthesis of cell constituents from C2-units by a modigied tricarboxylic acid cycle / H. L. Kornberg, H. A. Krebs // Nature – 1957. – Vol. 179. – P. 988-991.].

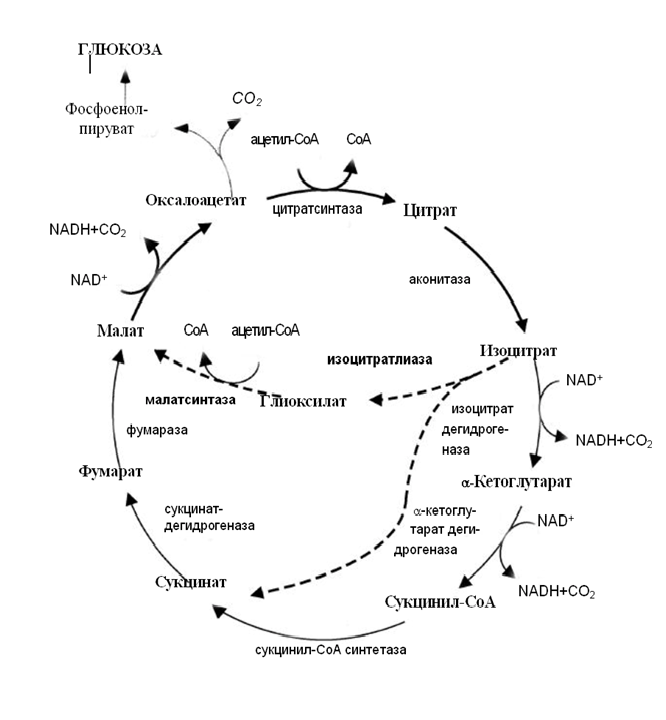

Глиоксилатный цикл состоит из пяти реакций (рис.2). На первом этапе ацетил-КоА (C2) конденсируется с глиоксилатом с образованием малата (C4) при помощи ключевого фермента глиоксилатного цикла – малатсинтазы (КФ 4.1.3.2). НАД+-зависимая малатдегидрогеназа окисляет малат до оксалоацетата, восстанавливая НАД+. Цитратсинтаза катализирует образование цитрата из оксалоацетата и ещё одной молекулы ацетил-КоА. Аконитатгидратаза превращает цитрат в изоцитрат через цис-аконитат. Другой маркерный фермент ГЦ изоцитратлиаза (КФ 4.1.3.1) катализирует расщепление изоцитрата на сукцинат и глиоксилат. Другими словами последним этапом глиоксилатного цикла является образование сукцината и регенерация глиоксилата в изоцитратлиазной реакции. Некоторые биохимические этапы ГЦ идентичны реакциям ЦТК, однако существуют их регуляторные особенности, связанные с работой изоферментов и компартментализацией (рис.2).

Суммарное уравнение глиоксилатного цикла:

2Ацетил-СоА + Н2О + НАД+ → сукцинат +2СоАSH + НАДН + Н+

Возможность конденсации С2 соединений через глиоксилатный цикл, делает его центральной стадией в пути превращения жирных кислот в углеводы.

Конверсия запасных липидов в форму углеводов делает возможным построение клеточных компонентов в периоды, когда необходимы эндогенные источники углеводов. Кроме того, совсем недавно было открыто, что работа глиоксилатного цикла является необходимым условием вирулентности возбудителей некоторых заболеваний растений, животных и человека [Епринцев А.Т. Экспрессия и регуляция ферментов глиоксилатного цикла / А.Т. Епринцев, М. Ю. Шевченко, В. Н. Попов. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 2005. – 224с.].

Рис. 2. Схематичное изображение реакций цикла трикарбоновых кислот и глиоксилатного цикла.

Р

еакции

глиоксилатного цикла , реакции

ЦТК , общие реакции ,

глюконеогенез

еакции

глиоксилатного цикла , реакции

ЦТК , общие реакции ,

глюконеогенез

Хотя глиоксилатный цикл впервые описан для бактерий, дальнейшие исследования показали, что данный метаболический путь имеет широкое распространение в природе, функционируя в различных физиологических периодах жизни многих организмов [Епринцев А.Т. Распространение глиоксилатного цикла у организмов различных таксономических групп / А.Т. Епринцев, М.Ю. Шевченко, В.Н. Попов // Успехи современной биологии. — М., 2008.— Т. 128, № 3. - С. 271-280.].