- •Тема 2 менеджмент как особый вид управления

- •Тема 3 история и эволюция менеджмента

- •Научный менеджмент Тейлора

- •Тема 4 особенности российского менеджмента

- •Тема 5. Научные подходы в управлении организациями

- •Тема 5 научные подходы к управлению организациями

- •Тема 6 методы управления

- •Тема 7 персонал менеджмент

- •Базовые функции менеджера

- •Тема 8 компетенции руководителя

- •Базовые компетенции

- •1. Восприятие - Внимательность, чувствование тонкостей и умение обучаться.

- •2. Взаимосвязи - Интеллект, речь и коммуникация.

- •3. Выбор - Чувствительность к «правильному», адекватному пути.

- •4. Активность - Преобразующие действия и тактическая активность.

- •5. Воля - Воля, осознанность и умение концентрироваться.

- •6. Вера - Вера в себя, в людей, в Мир.

- •7. Мудрость - Чувствование ограничений, чувство времени, дисциплина и стойкость, выдержка и терпение.

- •Тема 9 организация как управленческая

- •Руководитель

- •Поведение работника

- •Тема 10 внутренняя среда организации

- •Тема 11 внешняя среда организации

- •Внешняя среда

- •Свойства среды

- •Раздел 4

- •Тема 12. Жизненный цикл системы

- •Тема 13. Виды организаций

- •Тема 14 Организационная культура

- •Тема 12 жизненный цикл системы

- •Тема 13 виды организаций

- •Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

- •Тема 14 организационная культура

- •Контрольный тест

- •Функция - это:

- •Автор функционального подхода:

- •Планирование – это:

- •Определите, по теории ф. Герцберга, какие потребности являются мотиваторами, а какие гигиеническими факторами, поставив индексы «г» и «м», соответственно:

- •5. Дайте определение следующих понятий:

- •18.. Д. МакГрегор является представителем школы:

- •19 .Согласно теории д. МакГрегора «х» и «у» в организации «х» человек:

- •20. Для каких научных школ и подходов характерны следующие утверждения:

- •21. Какие из перечисленных ниже принципов управления Вы считаете отвечающими современному представлению о роли и возможностях человека в организации:

- •Сопоставьте приведенные утверждения с основными положениями старой и новой парадигм управления организациями:

- •Часть 2

- •1.Функции профессионализации 2. Функции профессионализма

- •Тема 16 планирование в менеджменте

- •Тема 17 организация как функция менеджмента

- •Тема 18 контроль

- •Первый этап

- •Второй этап

- •4. В случае несоответствия принятие корректирующих мер

- •3. Сопоставление результатов деятельности

- •4. В случае соответствия поддержание режима работы

- •Тема 19 мотивация – функция менеджмента

- •Мотивация

- •Осуществление действия за получение вознаграждения

- •Устранение потребностей

- •Теория Маслоу

- •Раздел 6

- •Экономическое состояние

- •Тема 21 лидерство и стиль управления

- •Факторы внешней среды

- •Факторы внутренней среды

- •Факторы межличностных отношений

- •Факторы индивидуальной личности руководителя

- •Континиум лидерского поведения Танненбаума—Шмидта

- •Модель Херсея и Бланшарда

- •Ситуационная модель принятия решений Врума—Йеттона-Яго

- •Тема 22 Регулирование и разрешение конфликтов в организации

- •Раздел 7

- •Тема 24 принятие решений в менеджерской

- •Тема 25 технологии сбалансированного управления

- •Раздел 7

- •Вопросы по теме:

- •Тема 27 интенсивный и экстенсивный пути развития организаций

- •Тема 28 эффективность управления

- •Управление - это:

- •2. Авторы поведенческих наук:

- •3. Планирование – это:

- •4. Определите иерархию целей:

- •Определите, к какому виду или типу относятся указанные ниже особенности, преимущества и недостатки организационных структур управления:

- •Отметьте элементы внутренней среды организации:

- •К функциональным областям внутренней среды организации относятся:

- •Отметьте, какие факторы относятся к среде косвенного воздействия(к) и прямого воздействия(п) на организацию:

- •18.Назовите, какая это стадия жизненного цикла организации:

- •19.Отметьте элементы, которые включает организационная культура:

- •20.Определите, к какой научной школе относится данное

- •27.По указанным ниже положением отметьте, к какому виду планирования они относятся в зависимости от возможности отслеживания состояния внешней среды:

- •28.Отметьте, к какому виду бюджета относятся указанные документы:

- •29.К какой форме планирования относятся данные положения:

- •Назовите основные формы (виды) контроля:

- •Отметьте направления, по которым осуществляется предварительный контроль:

- •К какому виду контроля относятся указанные ниже характеристики:

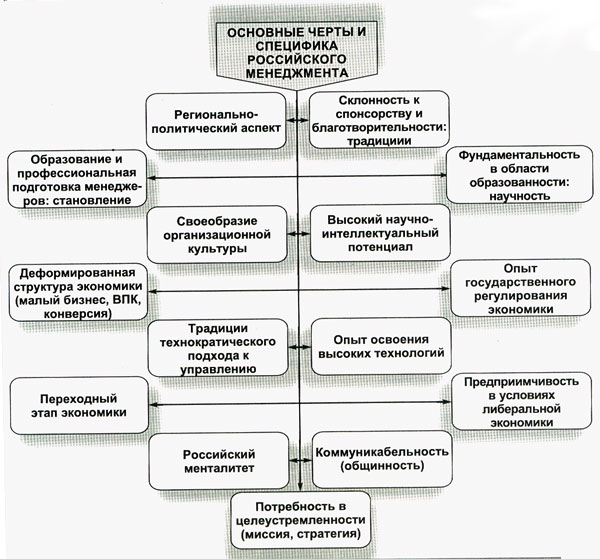

Тема 4 особенности российского менеджмента

Наиболее актуальными проблемами управления сегодня в России становятся проблемы управление конверсионными процессами, антикризисное управление, управление занятостью, информационные технологии управления, поддержка предпринимательства и малого бизнеса, мотивирование экономической активности в сфере производства, банковский менеджмент. Это далеко не полный перечень приоритетов в проблематике российского менеджмента. Но главное не перечень, а ранжирование приоритетов. Здесь наиболее ярко проявляется специфика и здесь наибольшие трудности в понимании современного менеджмента в России.

Вся совокупность факторов, характеризующих инфраструктуру российского менеджмента, представлена в трех группах: факторы менталитета, факторы общественного сознания (осознания практики зарубежного и отечественного управления) и факторы уровня научного мышления, методологической культуры, развития социально-экономического знания.

Иной

ракурс понимания особенностей российского

менеджмента – противоречивое

взаимодействие факторов затрудняющих

и благоприятствующих укреплению

концепции менеджмента в российской

действительности (Схема

4).

Схема 4 Основные черты и специфика российского менеджмента

[6. - С. 80-81.]

Существует два подхода в понимании российского менеджмента. Первый под-

ход – полное отрицание возможности и необходимости менеджмента в России. У нас свой путь, мы не приемлем западные модели, у нас такое управление не приживется, слишком много затруднений исторического и национально-культурного характера.

Второй подход – достаточно разговоров о российской специфике, не следует преувеличивать ее значение, процессы научно-технического прогресса одинаковы, они сближают модели управления, надо брать модель менеджмента в готовом виде и использовать ее в управлении экономикой, факторов благоприятствующих этому больше, чем препятствующих, если они вообще есть.

Истина всегда по средине. Не следует ни приуменьшать, ни преувеличивать как особенности, так и роль зарубежного опыта. Надо изучать, знать и учитывать и то и другое.

Вопросы по теме:

Какие основные подходы в понимании российского менеджмента?

В чем специфика российского менеджмента? Объясните свой ответ.

Дайте характеристику основным чертам российского менеджмента.

Раздел 2

Тема 5. Научные подходы в управлении организациями

Тема 6. Методы управления

Тема 7. Персонал менеджмента

Тема 8. Компетенции руководителя

Тема 5 научные подходы к управлению организациями

Становление менеджмента как новой науки происходит неоднозначно: в виде ряда научных направлений, обозначаемых термином «школа». Появилась «научная школа», «классическая, административная школа», «школа человеческих отношений и поведенческих наук», «количественная школа». Такое разнообразие подходов, предназначенных для решения задачи повышения результативности работы организации, не случайно. Оно связано со сложностью объекта исследования. Каждая школа высвечивала свой ракурс в организации, доказывая его важность для руководителя. Вносила свой вклад в развитие теории, требуя в дальнейшем определения взаимосвязи с другими концепциями.

Такая работа по систематизации накопленных знаний в области менеджмента была выполнена (Друкер П. Энциклопедия менеджмента. – М.: Изд-во «Вильямс», 2004, Гл. 4.)[2]. Было доказано, что объектом изучения теории управления является организация как особое общественное устройство, предназначенное для производства товаров и оказания услуг в условиях коллективной деятельности. Развитие общества и его производственной ячейки – организации – взаимообусловленные явления. За ХХ столетие развитые страны превратились в общества организаций, доверив этим устройствам удовлетворение потребностей.

Особые приемы, используемые наукой управления при рассмотрении организации и ее составляющих, получили название подходов.

Существует четыре основных подхода к управлению организациями:

классический, или традиционный подход;

процессный подход;

системный подход;

ситуационный подход.

При традиционном подходе отдельно рассматривается работа, администрирование, персонал, мотивация труда, лидерство, организационная культура и т.д.

Процессный подход рассматривает управление как процесс, например: «постановка целей – планирование - организация работ – мотивация - контроль». Разработка процесса - алгоритма управления организацией, ставится на первый план.

Процессный подход позволяет анализировать различные процессы, протекающие внутри организации. Суть приема заключается в том, что любой процесс рассматривается не как разовый акт, а как ряд логически связанных действий. Протекающих во времени. Это позволяет выделять внутри процесса дробные части и анализировать их с позиции цели и вклада в общий результат. Такой прием дает возможность «прописать» идеальный процесс, сравнить с ним практику и выявить отклонения, требующие особо внимательного отношения со стороны руководителя.

Системный подход рассматривает организацию как систему, со своим входом (цели, задачи), выходом (результаты работы по показателям), обратными связями (между персоналом и руководством, внешними снабженцами и менеджерами, внешними сбытчиками и менеджерами, покупателями и внутренними сбытчиками и т.д.), внешними воздействиями (налоговое законодательство, экономические факторы, конкуренты и т.д.).

Основные цели при системном подходе:

снижение эмерджентности;

повышение синергичности;

обеспечение положительной мультипликативности в организации;

обеспечение устойчивости функционирования организации;

обеспечение адаптивности работы организации;

обеспечение совместимости работы подсистем организации (например, подсистемы «персонал» с подсистемой «руководство», подсистемы «сбыт» с подсистемой «покупатели» и т.д.);

обеспечение эффективной работы обратных связей в организации как внутри подсистем, так и между подсистемами.

Системный подход позволяет рассматривать организацию как совокупность взаимосвязанных элементов, т.е. систему, которую сама является элементом системы более высокого порядка (надсистемы). Такой подход к рассмотрению организации позволяет учесть взаимосвязь организации с внешней средой (надсистемой).

Суть приема наглядно демонстрирует модель, известная под названием «черный ящик». Она доказывает, что любая реальная организация не может существовать без активного взаимодействия с внешней средой и потому должна рассматриваться как открытая система. Из факта признания открытости системы вытекают два важных следствия.

Во-первых, цель функционирования любой организации следует искать не внутри нее, а за ее пределами, во внешней среде. Если руководитель организации считает, что его цель – максимальное получение прибыли, то его путь заканчивается тупиком, потому что и цена, и количество. И издержки на каждый момент ограничены. Истинная цель организации состоит в наилучшем удовлетворении конкретных потребностей общества. Чем лучше организации это удается. Тем активнее покупатель «голосует долларом» и тем больше будет прибыль. При таком подходе развитие, а значит, и возможный успех безграничны.

Во-вторых, с изменением потребностей общества должна меняться организация. Если этого не происходит, то система более высокого порядка, элементом которой является организация. Включает механизм отторжения, получивший в экономике название банкротства. Происходит освобождение подсистемы от ненужного элемента.

С учетом рассмотренных закономерностей вводится понятие жизненного цикла системы. Это период с момента зарождения системы до ее гибели. С учетом повторяемости жизненных циклов все системы делятся на системы временные и постоянные. Временные системы имеют только один жизненный цикл, постоянные – несколько. Какой системой будет реальная организация: временной или постоянной, зависит от цели ее создания и от качества управления.

Таким образом, системный подход объясняет необходимость изменений организаций, объективность возможного банкротства, важность использования термина «социальная ответственность».

Суть ситуационного подхода: методы управления могут меняться в зависимости от ситуации; на практике результаты деятельности организации анализируются в различных практических ситуациях; ищутся наиболее значимые ситуационные факторы, влияющие на показатели хозяйственной деятельности в динамике, прогнозируются последствия (будущий спрос, затраты, финансовые поступления и т.д.); на основании полученных данных планируется будущая деятельность организации.

Часто ситуационный анализ проводят методами экспертных оценок, «мозгового штурма (атаки)» (с аргументами «за» и «против»), с использованием кейсов (от англ. «случай») — деловых ситуаций, помогающих накапливать практический опыт и принимать правильные управленческие решения.

Наука управления выделяет еще два современных подхода – стратегический и социокультурный. Стратегический подход сформировался в 70-е годы в условиях нарастающей подвижности внешней среды организации. Его развитие привело к разработке теории стратегического планирования и управления. Появление этих концепций предоставило практикам новые инструменты для осуществления изменений компаний с целью обеспечения гарантированного роста рентабельности.

Социокультурный подход требует учитывать природу человека и сознательно формировать общие ценности (организационную культуру). Согласно социокультурному подходу, осуществляя изменения, мало контролировать «жесткие» составляющие организации, надо уметь опознавать и сознательно изменять ее «мягкие» компоненты.

Объективная сложность и динамичность развития организации оказывают влияние на современный менеджмент, в котором сохраняется некоторая фрагментарность теорий. Каждая из них углубляет представления об одном из аспектов деятельности руководителя, но ни одна не может рассматриваться как панацея. Поэтому будущий руководитель должен научиться ориентировать в этом море модных теорий, творчески используя новое в нужном месте и в нужное время.

Множественность позиций исследователей. Работающих в области менеджмента, и возникающая периодически необходимость их синтеза содействовали пересмотру парадигм управления. Осмысление реалий последних десятилетий показывает, что такой процесс будет продолжаться из-за изменения: состава организаций, используемых развитым обществом; обязанностей работников; роли информации в организации.

В новом обществе – обществе знаний – лидирующим классом становятся работники умственного труда. Такой персонал может обеспечивать конкретный результат, только работая в организации, которая будет предъявлять к нему новые требования.

Информация пронизывает всю организацию, обеспечивая ее жизнь. Поэтому изменение технологических возможностей работы с информацией вызывает изменения в устройстве организации.

Каждый, кто изучает менеджмент, должен осознать глубокую связь этой науки с социальными процессами и приобрести потребность в постоянном усвоении новых знаний.

Вопросы по теме:

Может ли руководитель совмещать подходы к управлению организацией в своей работе или каждый из подходов работает изолированно?

В чем заключается сущность системного подхода при рассмотрении организации?

Дайте характеристику современным подходам к управлению организацией.