- •И.П. Выдрин Электротехника с основами электроники Лабораторный практикум и типовые задачи

- •Программа работы

- •Теоретические положения

- •Лабораторная работа № 2 Передача электрической энергии по линии постоянного тока

- •Программа работы

- •Теоретические положения

- •При этом кпд линии передачи будет равен 0,5, а напряжение на потребителе будет составлять половину напряжения генератора. Характер изменения параметров линии передачи приведен на рисунке 2.2.

- •Программа работы

- •Теоретические положения

- •Программа работы

- •Теоретические положения

- •Порядок расчетов

- •Контрольные вопросы

- •Программа работы

- •Теоретические положения

- •Контрольные вопросы

- •Программа работы

- •Теоретические положения

- •Программа работы

- •Номинальное скольжение асинхронных двигателей – 3-8 %.

- •Программа работы

- •Собрать схему опытной установки в соответствии со схемой на рисунке 12.2.

- •Включить однофазный счетчик активной энергии через измерительные трансформаторы: трансформатор тока и трансформатор напряжения в соответствии со схемой на рисунке 12.3.

- •Измерительный трансформатор тока.

- •3. Измерение энергии с применением измерительных трансформаторов

- •Теоретические положения

- •Опыт короткого замыкания трансформатора

- •Контрольные вопросы

- •Глава 1. Расчет простых цепей постоянного тока

- •Параллельное соединение

- •Смешанное соединение

- •Глава 2. Расчет сложных цепей постоянного тока

- •Глава 3. Расчет нелинейных электрических цепей

- •Глава 4. Резистивные нелинейные элементы

- •4.1. Выпрямители

- •4.2. Однополупериодное выпрямление

- •4.3. Двухполупериодное выпрямление

- •4.5. Трехфазные выпрямители

- •4.5. Фильтры

- •Глава 5. Расчет линейных электрических цепей синусоидального тока

- •5.1. Основные понятия

- •5.2. Виды сопротивлений на переменном токе

- •5.3. Последовательное соединение r, l, c элементов. Закон Ома

- •5.4. Параллельное соединение r-, l-, c-элементов.

- •5.5. Метод проводимостей

- •5.6. Резонанс в электрических цепях

- •5.7. Мощность цепи синусоидального тока

- •5.8 Символический метод расчета цепей переменного тока

- •Определяем параметры схемы:

- •Глава 6. Трехфазный ток

- •Глава 7. Механическая характеристика асинхронного двигателя

- •Международная система единиц физических величин

- •Основные соотношения электротехники

- •Оглавление

Программа работы

Изучить устройство асинхронных двигателей:

а) с короткозамкнутым ротором;

б) с фазным ротором.

Проверить наличие механических и электрических неисправностей.

Методом трансформации определить начала и концы обмоток.

Собрать схемы соединения статорных обмоток в звезду и в треугольник и осуществить пуски и реверсирование двигателя.

Теоретические сведения

Трехфазные асинхронные двигатели широко используются в производстве. Они просты по конструкции, надежны в эксплуатации, имеют высокий кпд.

Устройство. Двигатель состоит из двух частей: статора (неподвижная часть) и ротора (вращающаяся часть).

Статор включает в себя: чугунный или алюминиевый корпус, запрессованный в него магнитопровод, в пазах которого уложены три обмотки; два подшипниковых щита (боковые крышки). На статоре размещается клеммная коробка для присоединения проводов. У двигателя с фазным ротором на одном подшипниковом щите установлен щеткодержатель с щетками для соединения обмотки ротора с внешней цепью.

Ротор состоит из вала, магнитопровода и обмотки, которая бывает двух видов:

а) короткозамкнутая (в виде беличьего колеса, образуемого алюминиевыми стержнями в пазах магнитопровода, замкнутыми с торцов алюминиевыми кольцами);

б) фазная (выполняется аналогично обмотке статора из трех обмоток, начала которых сдвинуты по окружности ротора на 1200 и выведены на контактные кольца на валу ротора).

На валу ротора может устанавливаться вентилятор.

Магнитопроводы статора и ротора делаются из пакета листовой электротехнической стали толщиной 0,3-0,5 мм. Листы изолированы друг от друга слоем окалины или лака для снижения потерь мощности на вихревые токи и гистерезис (перемагничивание).

Маркировка выводов обмоток:

С1, С2, С3 – начала обмоток статора;

С4, С5, С6 – соответственно концы обмоток, статора;

Р1, Р2, Р3 – начала обмоток ротора.

В зависимости

от напряжения сети и исполнения обмоток

статора применяются две основные схемы

их соединения: в звезду (Y) и в треугольник

(![]() ).

На двигателе указывается линейное

напряжение сети и соответствующее ему

соединение обмоток.

).

На двигателе указывается линейное

напряжение сети и соответствующее ему

соединение обмоток.

Например, 380/220 Y/∆ – у этого двигателя номинальное фазное напряжение обмотки составляет 220 вольт.

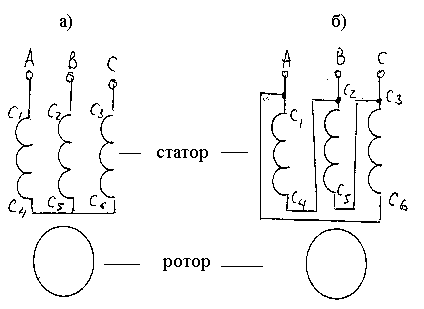

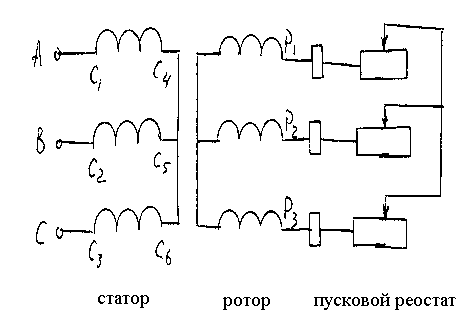

На рисунках 10.1 приведены схемы включения двигателя с короткозамкнутым ротором, а на рисунке 10.2 – с фазным ротором.

Рис. 10.1

Рис. 10.2

Принцип работы. У асинхронных двигателей обмотки статора выполнены одинаково, а обмотки ротора закорочены или непосредственно на роторе (короткозамкнутый ротор) или через внешнее сопротивление (фазный ротор). Поэтому принцип работы одинаков.

В статоре двигателя создается вращающееся магнитное поле. Направление вращения определяется чередованием фаз (А, В, С) источника питания, а частота вращения n1 рассчитывается по формуле:

![]() (10.1)

(10.1)

где f1 – частота тока, Гц;

р – число пар полюсов.

При частоте тока 50 Гц имеем определенный ряд n1:

р |

1 |

2 |

3 |

4 |

… |

n1 об./мин. |

3000 |

1500 |

1000 |

750 |

… |

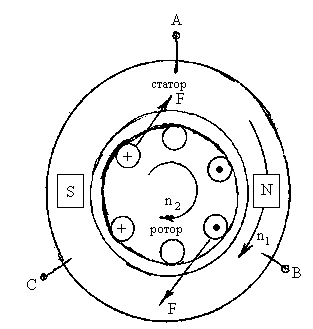

Магнитное поле статора пересекает обмотку ротора и наводит в ней ЭДС. Ее направление определяется правилом правой руки. В нижней части обмотки ротора она направлена от нас , в верхней – к нам ⊙ (рис. 10.3). Так как обмотка замкнута, по ней протекает ток. Теперь получаем проводник с током в магнитном поле. На такой проводник действует механическая сила F, направление которой определяется правилом левой руки. Как видно из рисунка, создается крутящий момент, приводящий ротор в движение, направление которого совпадает с направлением вращения магнитного поля статора. Поменяв местами две любые фазы от источника питания к статору, мы можем изменить направление вращения магнитного поля и двигателя.

Рис. 10.3

Двигатель разгоняется, стремясь «догнать» магнитное поле статора. Но при равенстве скоростей прекратится пересечение магнитным полем статора обмотки ротора ЭДС, ток и крутящий момент будут равны нулю. Поэтому частота вращения ротора всегда меньше частоты вращения магнитного поля статора. Отсюда и название асинхронный.

Мера отставания частоты вращения ротора n2 от частоты вращения магнитного поля статора называется скольжением S и определяется выражением:

![]() .

(10.2)

.

(10.2)