- •Содержание

- •Введение

- •, Мбар (5)

- •Коэффициент , учитывающий влияние общей облачности и влажности воздуха на встречное излучение атмосферы

- •Коэффициент , учитывающий влияние общей и нижней облачности на встречное излучение атмосферы

- •Коэффициент трансформации м, учитывающий среднее изменение влажности и температуры воздуха над водной поверхностью, в зависимости от размера водоема

- •Значения коэффициента к1

- •Длинноволновое излучение воды в зависимости от температуры поверхности воды, Вт/м2

- •3. Средние даты:

- •Значения теплообмена воды с ложем водоема

- •3. По величине ф из таблицы 15 определяется значение установившейся температуры воды для условного водоема при допущении, что разность значений температуры воды и воздуха равна нулю.

- •Расчетные значения метеорологических данных и теплопотерь

- •Библиографический список

3. По величине ф из таблицы 15 определяется значение установившейся температуры воды для условного водоема при допущении, что разность значений температуры воды и воздуха равна нулю.

.

Таблица 15

Значения tou в зависимости от Ф (Вт/м2) |

||||||||||

tou |

Десятые доли градуса |

|||||||||

0,0 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,9 |

|

-10 |

218 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-9 |

235 |

234 |

232 |

230

|

228

|

227

|

225

|

223

|

222

|

220

|

-8 |

252 |

250

|

249

|

247

|

245

|

244

|

242

|

241

|

239

|

237

|

-7 |

269 |

268

|

266

|

264

|

262

|

261

|

259

|

257

|

256

|

254

|

-6 |

286 |

284

|

283

|

281

|

279

|

277

|

276

|

274

|

273

|

271

|

-5 |

301 |

299

|

298

|

296

|

295 -

|

293

|

292

|

290

|

289

|

288

|

-4 |

320 |

318

|

316

|

314

|

312

|

310

|

308

|

306

|

305

|

303

|

-3 |

335

|

333

|

332

|

330

|

329

|

327

|

326

|

324

|

323

|

322

|

-2 |

354

|

352

|

350

|

348

|

346

|

344

|

342

|

340

|

338

|

337

|

1 |

373

|

371

|

369

|

368

|

366

|

364

|

362

|

360

|

358

|

356

|

<0 |

393

|

391

|

389

|

387

|

385

|

383

|

381

|

379

|

377

|

375

|

>0 |

393

|

394

|

396

|

399

|

401

|

403

|

404

|

406

|

408

|

410

|

1 |

412

|

414

|

416

|

418

|

420

|

422

|

424

|

426

|

428

|

430

|

2 |

432

|

434

|

436

|

438

|

439

|

441

|

443

|

445

|

447

|

449

|

3 |

451

|

453

|

455

|

458

|

460

|

462

|

464

|

467

|

468

|

470

|

4 |

473

|

475

|

477

|

479

|

480

|

483

|

484

|

486

|

488

|

490

|

5 |

492

|

495

|

497

|

499

|

504

|

503

|

505

|

507

|

510

|

512

|

6 |

514

|

516

|

519

|

521

|

524

|

526

|

529

|

531

|

533

|

536

|

Продолжение табл.15

7 |

538

|

540

|

543

|

.545

|

547

|

549

|

551

|

554

|

556

|

558

|

8 |

560

|

563

|

565

|

567

|

570

|

572

|

575

|

577

|

580

|

582

|

9 |

584

|

587

|

590

|

593

|

595

|

598

|

600

|

603

|

604

|

608 |

10 |

611 |

614

|

616

|

618

|

621

|

623

|

626

|

628

|

630

|

633

|

11 |

635

|

638

|

641

|

643

|

646

|

649

|

651

|

654

|

657

|

660

|

12 |

662

|

664

|

667

|

670

|

673

|

675

|

678

|

681

|

683

|

686

|

13 |

689

|

692

|

694

|

696

|

699

|

702

|

705

|

707

|

710

|

713

|

14 |

715 |

718 |

721

|

724

|

727

|

730

|

733

|

736

|

739

|

742

|

15 |

744

|

747

|

750

|

753

|

755

|

758

|

760

|

763

|

766

|

768

|

16 |

771

|

774

|

777

|

780

|

784

|

787

|

790

|

793

|

796

|

799

|

17 |

803

|

806

|

809

|

812

|

815

|

819

|

822

|

824

|

828

|

831

|

18 |

834

|

837

|

840

|

844

|

847

|

850

|

853

|

857

|

859

|

862

|

19 |

866

|

869

|

872

|

876

|

879

|

882

|

886

|

889

|

893

|

896

|

20 |

900

|

903

|

907

|

910

|

914

|

918

|

921

|

925

|

929

|

932

|

21 |

936

|

939

|

943

|

946

|

950

|

953

|

956

|

960

|

963

|

967

|

22 |

970

|

974

|

978

|

982

|

986

|

989

|

993

|

997

|

1001

|

1005

|

23 |

1009

|

1013

|

1016

|

1019

|

1023

|

1027

|

1031

|

1034

|

1038

|

1042

|

24 |

1045

|

1050

|

1053

|

1057

|

1062

|

1066

|

1070

|

1074

|

1078

|

1082

|

25 |

1086

|

1090

|

1095

|

1098

|

1103

|

1107

|

1111

|

1116

|

1119

|

1123

|

26 |

1028

|

1132

|

1136

|

1145'

|

1145

|

1149

|

1154

|

1158

|

1162

|

1167

|

27 |

1171

|

1176

|

1180

|

1183

|

1188

|

1192

|

1196

|

1200

|

1204

|

1209

|

28 |

1212

|

1217

|

1222

|

1227

|

1232

|

1237

|

1242

|

1246

|

1251

|

1256

|

29 |

1261

|

1266

|

1271

|

1276

|

1280

|

1285

|

1290

|

1295

|

1300

|

1305

|

4.

Определяется поправка к температуре

воды условного водоема

![]() на различие в значениях температуры

поверхности воды и воздуха:

на различие в значениях температуры

поверхности воды и воздуха:

=0,14(![]() ),

0С

(17)

),

0С

(17)

5. Вычисляется окончательное значение установившейся температуры поверхности воды условного водоема при действительных соотношениях значений температуры воды и воздуха:

![]() ,

0С

(18)

,

0С

(18)

Расчет производится за все месяцы безледоставного периода, а также за первый (после установления ледостава) и последний (перед вскрытием) месяцы с ледоставом.

6.Определяется

начальная (![]() )

и конечная (

)

и конечная (![]() )

температура поверхности воды за

каждый месяц безледоставного периода.

Начальная температура воды первого

расчетного месяца в первый день после

очищения водоема ото льда принимается

равной 2,5 0С.

В том случае, когда расчет производится

для незамерзающего водоема, начальная

температура принимается по водоему-аналогу.

При отсутствии данных по водоемам-аналогам

расчет температуры поверхности воды

начинают с июля, принимая в качестве

начальной значение установившейся

температуры воды за июль.

)

температура поверхности воды за

каждый месяц безледоставного периода.

Начальная температура воды первого

расчетного месяца в первый день после

очищения водоема ото льда принимается

равной 2,5 0С.

В том случае, когда расчет производится

для незамерзающего водоема, начальная

температура принимается по водоему-аналогу.

При отсутствии данных по водоемам-аналогам

расчет температуры поверхности воды

начинают с июля, принимая в качестве

начальной значение установившейся

температуры воды за июль.

Конечная температура поверхности воды за расчетный интервал времени рассчитывается по формуле

![]() ,0С

(19)

,0С

(19)

где —начальная температура поверхности воды, 0С ;

![]() —коэффициент,

зависящий от произведения

—коэффициент,

зависящий от произведения

![]() ;

;

Н—средняя глубина водоема,м;

— коэффициент

для перехода от средней на вертикали

температуры к температуре поверхности

воды, т, е.

![]() и от величины

и от величины

![]() ;

;

![]() —поправка,

зависящая от

и интенсивности изменения установившейся

температуры воды в данном месяце (

—поправка,

зависящая от

и интенсивности изменения установившейся

температуры воды в данном месяце (![]() ).

).

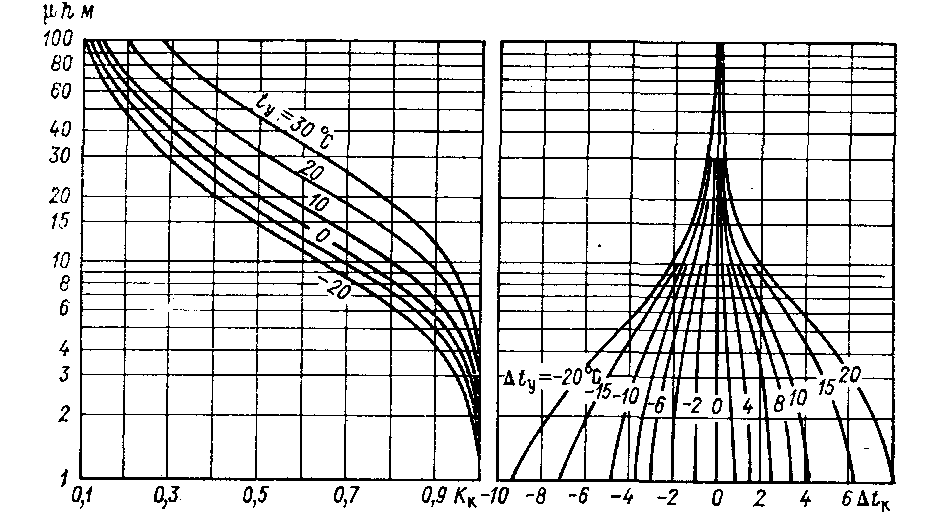

Значения

и

![]() определяются по графикам на рис. 2.

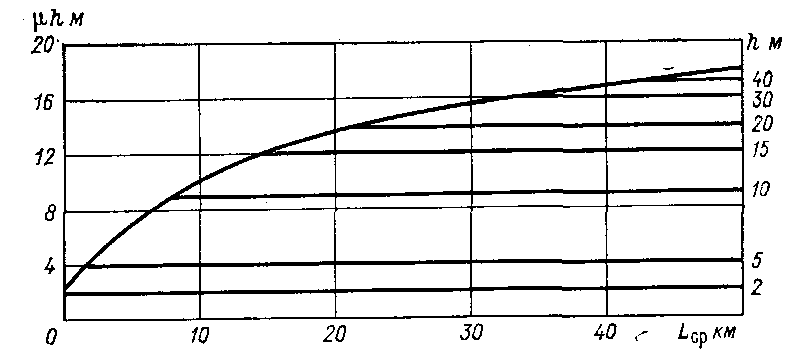

Величина

находится по графику на рис. 3 в зависимости

от средней глубины и длины разгона

воздушного потока над реальным

водоемом.

определяются по графикам на рис. 2.

Величина

находится по графику на рис. 3 в зависимости

от средней глубины и длины разгона

воздушного потока над реальным

водоемом.

Определение средней длины разгона воздушного потока изложено в лабораторной работе №2.

![]() .

.

Рис.3. Зависимость от средней глубины и длины разгона воздушного потока над водной поверхностью

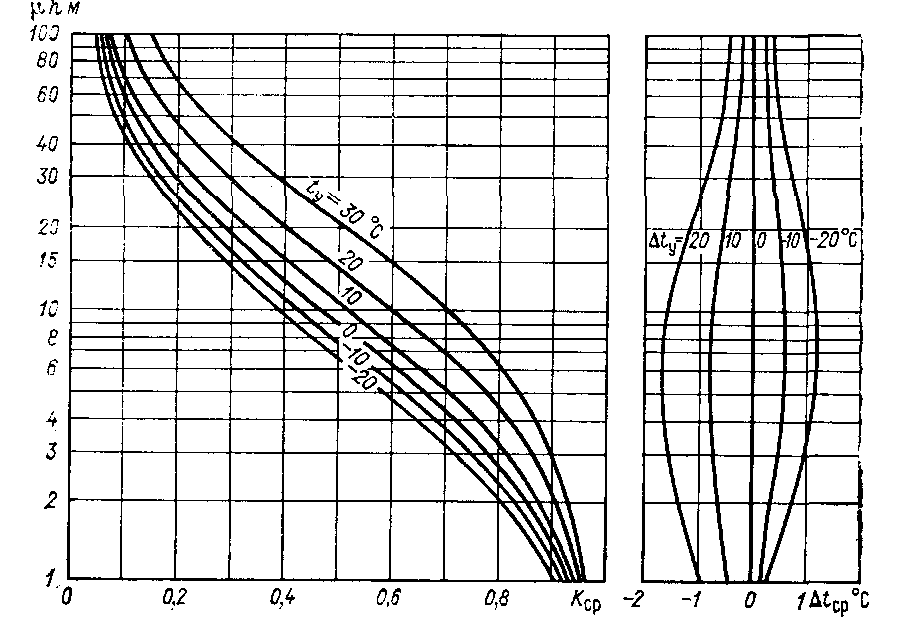

Рис.4.

Графики

![]()

Интенсивность изменения установившейся температуры для данного месяца вычисляется по формуле:

![]() ,

0С

(20)

,

0С

(20)

где

![]() -

установившаяся температура воды

последующего и предыдущего месяцев.

-

установившаяся температура воды

последующего и предыдущего месяцев.

Расчет ведется последовательно от месяца к месяцу. Для последующих месяцев начальная температура воды принимается равной конечной температуре предшествующего месяца.

7. Средняя

месячная температура поверхности воды

для условного водоема (![]() =

5 км,

=4

м/с) с фактической средней глубиной

вычисляется по формуле

=

5 км,

=4

м/с) с фактической средней глубиной

вычисляется по формуле

![]() ,

0С

(21)

,

0С

(21)

где

значения находят по графикам на рис.4

в зависимости от

![]() .

.

Величина

![]() характеризует температуру поверхности

воды реального водоема.

характеризует температуру поверхности

воды реального водоема.

В том

случае, когда даты очищения водоема ото

льда весной и замерзания осенью не

совпадают с началом или концом месяца,

при расчете

и

значения

принимаются за неполный месяц. Средние

значения

за периоды от начальной даты вскрытия

водоема до конца месяца и от начала

месяца до даты замерзания определяются

графической интерполя-цией между

средними месячными значениями по

трем точкам — за предыдущий, текущий и

последующий месяцы. Аналогичным

образом определяют за неполные месяцы

значения

и

.

Значения

![]() за периоды менее месяца, например за п

суток, определяют умножением их месячных

значений на 30,4/

для

и

на

за периоды менее месяца, например за п

суток, определяют умножением их месячных

значений на 30,4/

для

и

на

![]() для

и

для

и

![]() .

.

Вопросы к лабораторной работе:

1.Какая солнечная радиация преобладает при ясном небе и покрытом облаками?

2.Как влияет облачность на тепловой баланс водоема?

3.От каких факторов зависит интенсивность изменения температуры поверхностного слоя вод.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. ЗАЖОРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Цель работы: расчет ледовых явлений при установлении ледостава.

Занятие 1. Рассчитать среднесуточные расходы шуги за время образования затора теплобалансовым методом.

Исходные данные:

В нижнем бьефе в 150 км от ГЭС 16 и 17 января образовался зажор льда.

Участок нижнего бьефа расположен на широте 58°.

Данные по метеорологической и гидрологической обстановке в период формирования зажора выдаются индивидуально преподавателем по форме таблицы 16.

Метеостанция расположена в безлесном районе в нижней части долины реки в 300 м от уреза воды. Растительность на берегах травянистая.

Длина разгона воздушного потока над водной поверхностью равна 2 км.

Скорость течения воды v = 0,85 м.

Таблица 16

Исходные данные наблюдений за метеорологической и гидрологической обстановкой в период формирования зажора |

||||||||||||

Дата

|

Расстояние

от ГЭС до зажора

|

Шири-на реки, м |

Глуби-на реки,м |

Рас-ход реки м3/с |

Про-доль ный ук лон i %0 |

Коэфшеро- хова- тости русла, n |

Температура воды в ниж нем

бьефе ГЭС,

|

Тем пера тура возду-ха, 0С |

Влаж- ность возду -ха, , мбар |

Ско- рость ветра

|

Об- лач- нос.

|

Осад -ки ,мм |

14/1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15/1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16/1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Порядок выполнения работы:

Исходным уравнением для расчета является выражение А. Н. Чижова, учитывающее изменение густоты покрытия водной поверхности льдом за время добегания ледяных образований от нулевой изотермы до кромки ледяного покрова:

![]() , кг/с

(22)

, кг/с

(22)

где

![]() -

плотности теплового потока на водной

поверхности за период охлаждения и

замерзания, Вт/м2;

-

плотности теплового потока на водной

поверхности за период охлаждения и

замерзания, Вт/м2;

![]() —время

добегания ледяных образований от нулевой

изотермы до кромки ледяного покрова,

с;

—время

добегания ледяных образований от нулевой

изотермы до кромки ледяного покрова,

с;

![]() —теплота

ледообразования, Дж/кг;

—теплота

ледообразования, Дж/кг;

а—количество

льда на единицу поверхности шуговых

скоплений, кг/м2;

![]() —средняя

скорость шугохода на участке

ледообразования, м/с;

—средняя

скорость шугохода на участке

ледообразования, м/с;

В — ширина реки, м.

Множитель, стоящий в скобках, характеризует степень покрытия водной поверхности льдом.

Расчет плотности теплового потока на водной поверхности за период охлаждения и замерзания производится по уравнению теплового баланса

![]() ,

Вт/м2

(23)

,

Вт/м2

(23)

где

![]() —

турбулентный

теплообмен на поверхности воды;

—

турбулентный

теплообмен на поверхности воды;

—затраты тепла на испарение;

![]() —радиационный

теплообмен на поверхности воды ;

—радиационный

теплообмен на поверхности воды ;

![]() —приход

тепла за счет сил трения движущейся

воды;

—приход

тепла за счет сил трения движущейся

воды;

— приход тепла от грунта дна;

![]() — расход

тепла на таяние твердых осадков.

— расход

тепла на таяние твердых осадков.

Все компоненты уравнения выражаются в ваттах на квадратный метр и методика расчета аналогична методике, изложеной в лабораторной работе №1, за исключением :

а) Затраты тепла на испарение для периода охлаждения и замерзания водной поверхности рассчитываются по формуле В. А. Рымши и Р. В. Донченко :

![]() ,

Вт/м2

(24)

,

Вт/м2

(24)

где

![]() -коэффициент,

зависящий от разности значений

температуры воды и воздуха (

)

(таблица 17).

-коэффициент,

зависящий от разности значений

температуры воды и воздуха (

)

(таблица 17).

Таблица 17

|

0

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

8

|

К

|

1,28

|

1,54

|

1,80

|

2,10

|

2,30

|

2,56

|

2,80

|

|

10

|

12

|

15

|

20

|

25

|

30

|

40

|

к

|

3,08

|

3.33

|

3,56

|

3,84

|

4,10

|

4,35

|

4.60

|

б)

Количество тепла, выделившегося в

потоке за счет сил трения движущейся

воды,

![]() определяется по формуле

определяется по формуле

=

9,81![]() ,

Вт/м2

(25)

,

Вт/м2

(25)

где - плотность воды кг/м3;

- скорость потока, м/с;

![]() -

уклон потока;

-

уклон потока;

- глубина потока.

в) Количество тепла, отдаваемого грунтом дна воде определяется по таблице 14.

Полученные расчетные значения метеорологических данных и теплопотерь за 14.15 и 16 января оформляются в форме таблицы 18.

Таблица 18